石上經典(三十)

□孫文韜

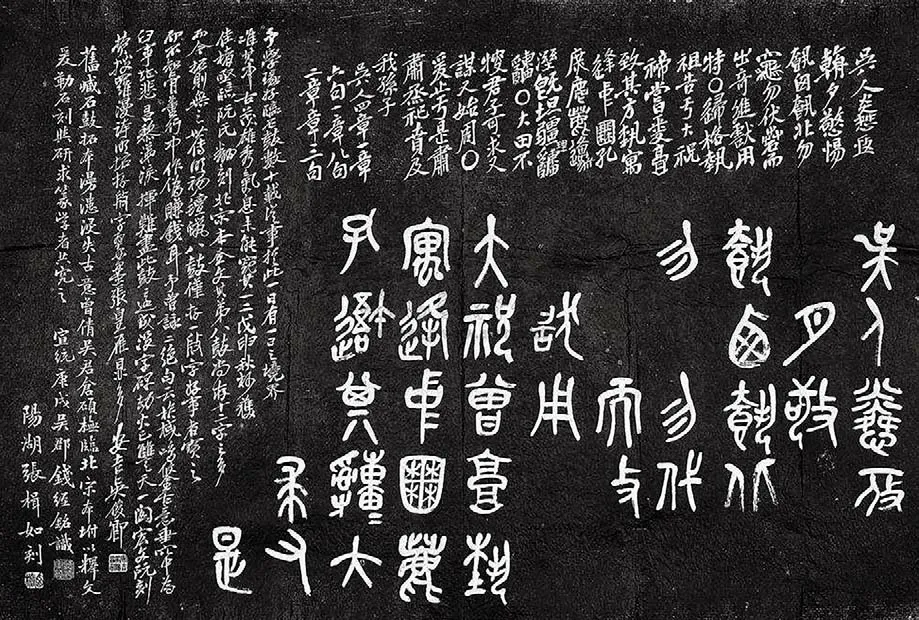

《臨石鼓文》拓片(局部) 清·吳昌碩

昌明碩德

吳昌碩是震古爍今的一代書畫巨擘,數以萬字的篇章也難以述其成就。與清代的孫星衍、王澍等人的學者書風不同,吳昌碩有著明顯的豪縱氣息。與鄧石如、楊沂孫等人精于篆書亦不同,吳昌碩兼善多重藝事。他在才華與學問的平衡、生活與藝術的融洽方面,堪稱典范:功在廊廟,其參謀軍機,戰敵寇于關外;吟詠山林,其積案盈箱,托情懷于詩詞。

金石氣息的灌注,使因循守舊的清代書壇煥發出別樣的神采。在時代的洪流面前,吳昌碩追摹石鼓文,在傳統中開掘未來。長期的刻印生涯使其線條中的意蘊和情志豐厚多變——遲澀的用筆能夠蓄力,飽滿的筆跡增添骨力。觀其石刻書作,有離塵去垢的清新,也有蕩氣回腸的豪邁:起筆圓實豐厚,行筆剛健婀娜,收筆形態百出。從一些石刻作品來看,其筆墨的趣味也為刻工所熟悉,收筆處的飛白筆觸亦被清晰地表現出來。

吳昌碩年少時,家鄉遭受兵亂,其流離失所,輾轉多省,險些喪命。僥幸生還后,他重理荒蕪,躬耕苦讀。苦難的經歷使其明了世事,對勞苦大眾有著深切的同情。當達官顯貴索要書畫作品時,經常被他婉拒或諷刺挖苦。而對意氣相投的平民朋友,他卻以書畫聯誼不計酬勞。高超的技巧促成他的金石書畫迎來發展的黎明,無私的德行使得眾位名家列其門墻,執弟子禮。因此,只有明了苦難的人才能更加珍視美好。從他的作品中,我們可讀解其克服種種磨難的如同刻刀般的渾厚筆鋒。

襟懷奇偉

高邕是海派知名的書畫家,其為人光明磊落、急公好義。清宣統元年(1909年),高邕在上海豫園與眾名家聯合創立“豫園書畫善會”,并被推選為會長。書畫本為文人雅興,多唱和酬答、傷春悲秋之作。古代文人不事生產、不勤勞作,在瑯瑯的書聲中,與勞苦大眾隔絕。時移世異,列強侵擾,山河破碎,文人的筆鋒也充盈著剛猛和霸悍,文人的情懷也增添了責任與擔當。他們襟懷坦蕩,扶危濟困,以善會名義出售書畫家作品,在所得中提取潤資,用于賑濟災民。

《延威將軍胡勵生之墓志銘》(篆蓋) 清·吳昌碩

在高邕的筆下,魏碑點畫的骨力與隸書結體的寬博相結合。平正的間架結構,如同一位年高德韶的長者,端坐于廳堂之中。左低右昂、顧盼奇絕的文字神采,使我們想起唐代的北海太守李邕。“北海如象”!書史上對李邕尚義任俠的性格特點與深心大力的書法美感評價頗高。也許是一種精神輝映的感召,也許是高邕的人生境遇喚起他對前賢的景仰,其書法風貌以李邕奇偉書風為基底,參研諸法,終成面貌。

《沈君竹傳》拓片(局部1) 清·高邕

《沈君竹傳》拓片(局部2) 清·高邕