特大橋高塔承臺大體積混凝土施工冷卻管降溫與應用

魏 煒

(北京市公聯公路聯絡線有限責任公司,北京 100161)

1 工程概況

永定河特大橋全橋長1 364 m,主橋為雙塔斜拉鋼構組合體系橋,主橋長639 m,橋寬47 m。全橋共設兩座主塔,高塔120 m,低塔73 m,分列主河槽兩岸。其中8#墩高塔采用塔梁墩固結形式,采用高強錨桿與承壓板結合的錨固方式,高塔南北兩側承臺平面為帶倒角的矩形,尺寸為30 m×26.5 m,厚度6 m;8#墩高塔南北兩側基座為三維不規則形狀,東西最長32.00 m,南北最寬22.06 m,最厚處12.85 m。

2 大體積混凝土溫控措施

大體積混凝土體量大,相對散熱面積小,澆筑初期水化熱導致結構內部溫度呈指數形式升高,造成混凝土里表形成高溫差。由于內外溫差形成溫度應力,混凝土表面由表及里相對受拉,當拉應力超過了混凝土抗拉強度時,結構表面即產生開裂,影響結構完整性和耐久性。因此橋梁承臺施工中,在結構內部布設冷卻管、通循環水來實現熱交換降低結構內部溫度,減小內外溫差,為保證工程質量。本此工程中8#~1#承臺中冷卻管分5層布置,采用Φ32 mm×3.25 mm的傳導性能好,具有一定強度的鐵管。

開始澆筑混凝土時,連續14 d通入冷卻水,并通過檢測溫度確定是否延長天數。為保證冷卻效果,必要時分段并增加進出水口數量,相鄰層進出水口位置注意互換。冷卻管使用完成后,即采用C30水泥漿對冷卻管端部進行灌漿封孔,并將伸出承臺頂部部分截除。

3 承臺混凝土施工溫度監測

針對本工程施工工藝,對承臺施工進行全過程溫度監測,掌握混凝土澆筑過程中及工后結構最高溫升、表里最大溫差及最大表面與環境溫差等數據,準確對冷卻系統進行調控,及時對超溫進行預警,確保橋梁承臺的安全。

3.1 監測內容及要求

大體積混凝土施工過程中應監測澆注體內最高溫、里表溫差、降溫速率及環境溫度,測點布設原則如下:

(1)監測點的布置范圍應以對稱軸線的半條軸線為測試區,在測試區內監測點按平面分層布置;

(2)在每條測試軸線上,監測點不少于4處;

(3)沿混凝土澆筑體厚度方向,測點間距不大于600 mm;

(4)混凝土外表以內50 mm處溫度定為結構體外表溫度;

(5)混凝土澆筑體底面上50 mm處的溫度定為結構體底面溫度;

(6)混凝土澆筑體附近布設環境溫度測點。

3.2 測點布置

(1)結構溫度監測測點布設:

①本次溫度監測的測區取1/4結構范圍,在測試區內監測點按平面分層布置;

②每條測線布設4個監測點;

③沿混凝土澆筑體厚度方向,布設3層測點;

④結構體表面和底面測點布置在外表面以內50 mm、底面以上50 mm處;

⑤布設1個環境溫度測點。

(2)混凝土溫控指標:最大溫升<50 ℃;最大里表溫差<25 ℃;最大表面與環境溫差<20 ℃;最大降溫速率<2 ℃/d。

4 監測結果分析

4.1 承臺溫度場變化規律

8#~1#承臺混凝土澆筑施工從2017年3月3日16∶00開始,至2017年3月4日20∶00結束,共計29 h。監測從2017年3月3日16∶00開始,到2017年3月18日17∶00結束。具體監測頻率見表1。監測周期內,環境溫度變化范圍為2.1 ℃~19.9 ℃。

表1 溫度監測頻率

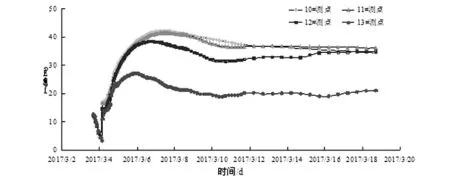

中間層10#~18#測點可分為3條溫度測線,選取10#~13#測線繪制溫度沿結構內部向表面的變化曲線如圖1所示。

圖1 10#~13#測點溫度變化曲線

由圖中曲線變化規律分析可得,混凝土施工及工后內部溫度變化趨勢基本一致,均隨時間增加變化分為四個階段,第一階段為混凝土澆筑過程中,結構體內部各點的溫度有所降低,由于在3月施工,環境溫度低于混凝土入模溫度15.3 ℃,澆筑當時同一層面上的混凝土溫度出現小幅降低;第二階段為結構內部溫度急劇上升階段,溫度呈指數形式升高,由于施工結束后,混凝土內部與外部環境隔絕,水化熱反應釋放大量熱量無法快速消散,10~13#測點溫度均快速升高,但溫度峰值點隨監測位置不同有顯著差異。位于結構表面附近的13#測點達到最高溫27.2 ℃后率先進行溫度降低階段,而相對內部的三個測點最高溫分別為,42.1 ℃、41.4 ℃、38.4 ℃,位于結構中心的10#測點溫度最高。由于冷水管的埋設,循環冷水及時帶走水化熱產生的熱量,結構內部升溫很快達到峰值并進入降溫階段。由于水化熱反應由劇烈轉變為穩定后逐漸減慢,釋放的熱量也呈穩定降低態勢,在冷卻水的循環作用下結構內部溫度穩定降低,維持在安全溫度以下。根據圖中曲線,施工一周后,承臺內部溫度變化即進入平穩降低階段。結構最大升溫為42.1 ℃,最大里表溫差為20.2 ℃,最大表面與環境溫差19.6 ℃,各項指標均在監測控制要求范圍內。

圖2 溫度變化規律

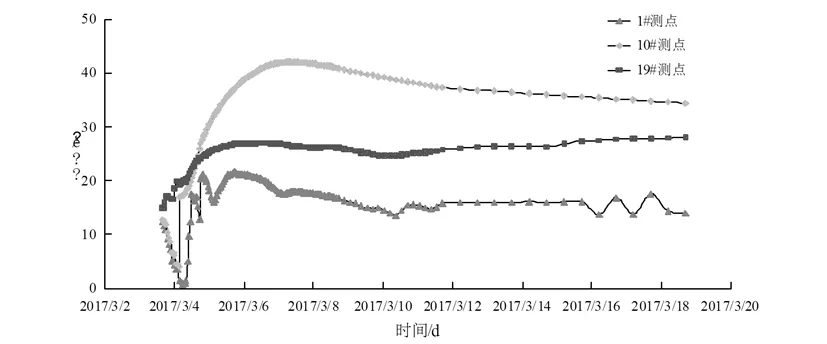

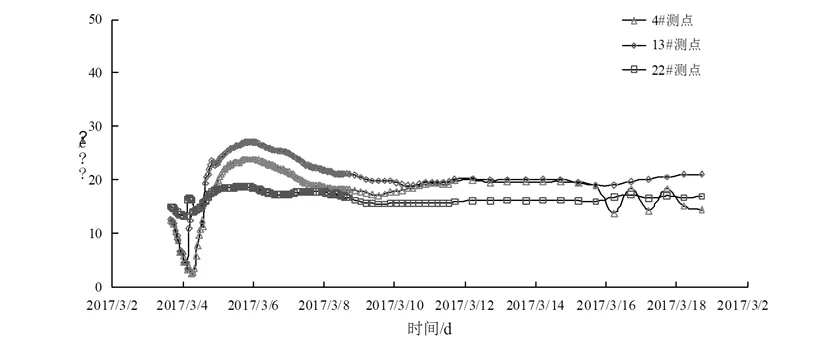

選擇不同分層中的2組測點進行對比分析,提取1#、10#和19#,4#、13#和22#兩組測點溫度數據,相應位置結構溫度的變化規律如圖3和圖4所示。

圖3 1#、10和19#測點溫度變化曲線

圖4 溫度測點布設位置示意圖

位于結構內部的10#和13#測點溫度均高于相同剖面中位于外側的測點。圖7中,位于底層的19#測點溫度明顯高于1#測點,澆筑過程中1#測點位于臨空面附近,散熱效率更高。結構內部剖面不同位置測點的散熱效率差異較大,而臨近表面的4#、13#和22#測點散熱效率基本相同,升溫、降溫過程一致,表里最大溫差僅有11.4 ℃。在環境與循環水的作用下,臨近結構表面的混凝土降溫效率高,溫差小形成的溫度應力低,不會對結構造成開裂危害。位于結構中心剖面的測點最大表里溫差21 ℃,低于溫度預警值,但需提高中心冷水管的冷水循環速度,提高降溫效率,降低內外溫差。

5 結論與建議

(1)埋設冷水管路是降低大體積混凝土水化熱的有效手段,本工程中冷水管降溫效果明顯,結構內外溫差始終控制在預警值內,根據監測數據變化特征可對冷水管控溫施工進行有效指導。

(2)大體積混凝土結構施工早期,水化熱劇烈,結構升溫迅速呈指數形式增長,通過埋設冷水管的方式進行降溫處理,早期應加大冷水循環速度,控制結構最大升溫,防止局部溫度過高產生較大溫度應力而形成結構開裂。

(3)結構內部由于受環境影響程度低,散熱效率差,混凝土澆筑施工應分層進行,并對已澆筑的混凝土結構加強溫度監測和通水降溫,防止分層施工過程中由于下層混凝土散熱條件變差及上層水化熱影響形成層面之間的高溫差,導致分層間混凝土澆筑質量降低,損壞整體穩定性。

(4)冷水管路應分多個出入水口布設,對不同位置的冷水管路進行冷水流速差異管理,位于結構中心內部冷水管應加強冷水循環速度,提高內部散熱效率。