新冠肺炎疫情期間的城市排水管網防控措施分析

孫 勇,李建華

(1.上海市市政規劃設計研究院,上海 200031;2.復旦大學 基礎醫學院,上海 200092)

0 引言

2019年末新型肺炎疫情(COVID-19)爆發以來,國內各行各業全力以赴、集中力量開展聯防聯控工作。作為重要的公共基礎設施,城市排水管網正常保障平時基本功能同時,疫情期間更需強化新冠病毒經水(介水)風險防控。

新冠肺炎患者糞便排泄物流入下水道,是否會攜帶新冠病毒,糞便內病毒是否具有感染治病性,是否會通過城市污水管道發生傳播,類似問題引起廣泛社會關注。同濟大學徐祖信院士團隊針對上海市定點收治醫院和隔離酒店所排生活污水,從該污水產生部位到集中處理污水廠,沿污水管道輸送路由選取多個代表性節點并布置污水采樣點。現場取污水管道內水樣,集中送至上海市公共衛生中心實驗室檢測。按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版) 》所推薦的測試方法,對污水水樣進行濃縮、清洗、提純等規范預處理,采用實時熒光RT-PCR法對試樣病毒核酸進行病原學檢測[1]。檢測結果表明收治醫院病房污水出戶井位置病毒核酸檢測呈陽性;醫院污水處理站消毒池出水至污水廠出水監測井全線路由,多點采集到的試樣病毒核酸檢測均為陰性;疑似人群定點隔離酒店污水出戶井位置污水試樣,其病毒核酸檢測弱陽性[2]。國內醫療機構和科研團隊也相繼發現新冠肺炎患者糞便排泄物病毒核酸檢測陽性[3-4]。國外研究機構也陸續報道了城市污水管道懸浮物中新冠病毒核酸檢測陽性[5-6]。2020年3月19日,世界著名醫學雜志《柳葉刀》子刊《肝腸病學和肝臟病學》刊登在線通訊,我國中山大學附屬第五醫院黃曦教授團隊發現新冠病毒在患者糞便中長期存在[7]。上述研究發現表明:新冠肺炎患者糞便排泄物中存在新冠病毒,帶有病毒糞便的生活污水來自于定點收治醫院或者患者其他居住場所。

黃曦教授團隊同時發現超過一半的新冠肺炎患者其糞便核酸陽性平均持續時間為11.2±9.6天。這表明新冠病毒可能在人體胃腸中復制、繁殖,在糞便排泄物中有一定的存在時間并可能具有感染致病性。目前,關于新冠病毒在人體糞便排泄物中的生存力、感染力、載毒致病量仍不明確。新冠病毒除了感染人體上呼吸道,會不會感染人體腸胃并在其中繁殖,類似于這樣的問題也不明確,但不能排除糞―口傳播的可能性[7]。《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》也指出,應注意糞便及尿對環境污染造成氣溶膠或接觸傳播[1]。鑒于此,城市排水管網系統需嚴格制定全面、系統的強化管控措施,防微杜漸,消除任何存在的暴露風險隱患。

1 城市排水管網中病毒存在方式

同濟大學徐祖信院士團隊發現證明,消毒設施齊全嚴格的醫院,生活污水經污水處理站次氯酸鈉等有效消毒劑消殺,病毒可完全滅活。定點隔離酒店雖然沒有污水集中處理設施,但是室內抽水馬桶投加次氯酸鈉片衛生消毒情況下,也可及時消殺病毒[2]。但是如果沒有經過有效消殺的患者糞便污水進入城市污水管道,可能會存在暴露風險。同其他無包膜病毒一樣,新冠病毒顆粒在清水中通常以疏水性高分子有機膠體形式存在[9]。在污水中,病毒膠體顆粒的雙電層會變薄失穩,與下水道顆粒附著物之間容易粘附,從而形成帶病毒顆粒懸浮物[10]。與清水中不同,污水雜質條件給病毒提供了多種粘附保護,故病毒在污水中具有較高的穩定性。污水中病毒通常以夾帶病毒沉淀底泥、夾帶病毒浮渣(夾氣)、夾帶病毒顆粒或碎片的微生物氣溶膠、高分散/高稀釋病毒體膠體顆粒等幾種形式存在。

據上述分析,污水中雜質多,病毒顆粒以獨立的高分散膠體顆粒形式存在較少,應以懸浮物、浮渣和氣溶膠形式為主。在污水管道輸送過程中的暴露空間內,人體如果直接接觸到上述物質,而且沒有及時衛生洗手,并用手觸摸鼻、眼,就不排除病毒通過粘膜進入人體發生感染。另外,污水輸水流動過程中產生的氣液兩相流飛濺從而形成微生物氣溶膠,連同其他揮發性氣體(硫化氫、氨氣等臭味氣體)會形成呼入風險。在污水暴露空間內,無論是接觸傳播風險還是呼入氣溶膠傳播風險,目前均沒有感染報導案例。上述暴露空間發生傳播的可能性,污水中病毒存在形態的載毒致病量或濃度,污水中存在病毒具備活性感染力與否,這些關鍵問題目前均不明確。城市排水管道如果進入夾帶病毒顆粒的糞便污水,例如管道通溝底泥、泵站柵渣等重點節點位置,底泥清通、柵渣運輸等重點暴露空間場所,可能會存在病毒傳播風險隱患。因此從防微杜漸、消除任何一個潛在的風險隱患的安全保障角度,需要對潛在風險隱患部位進行全程梳理、排查和防控。

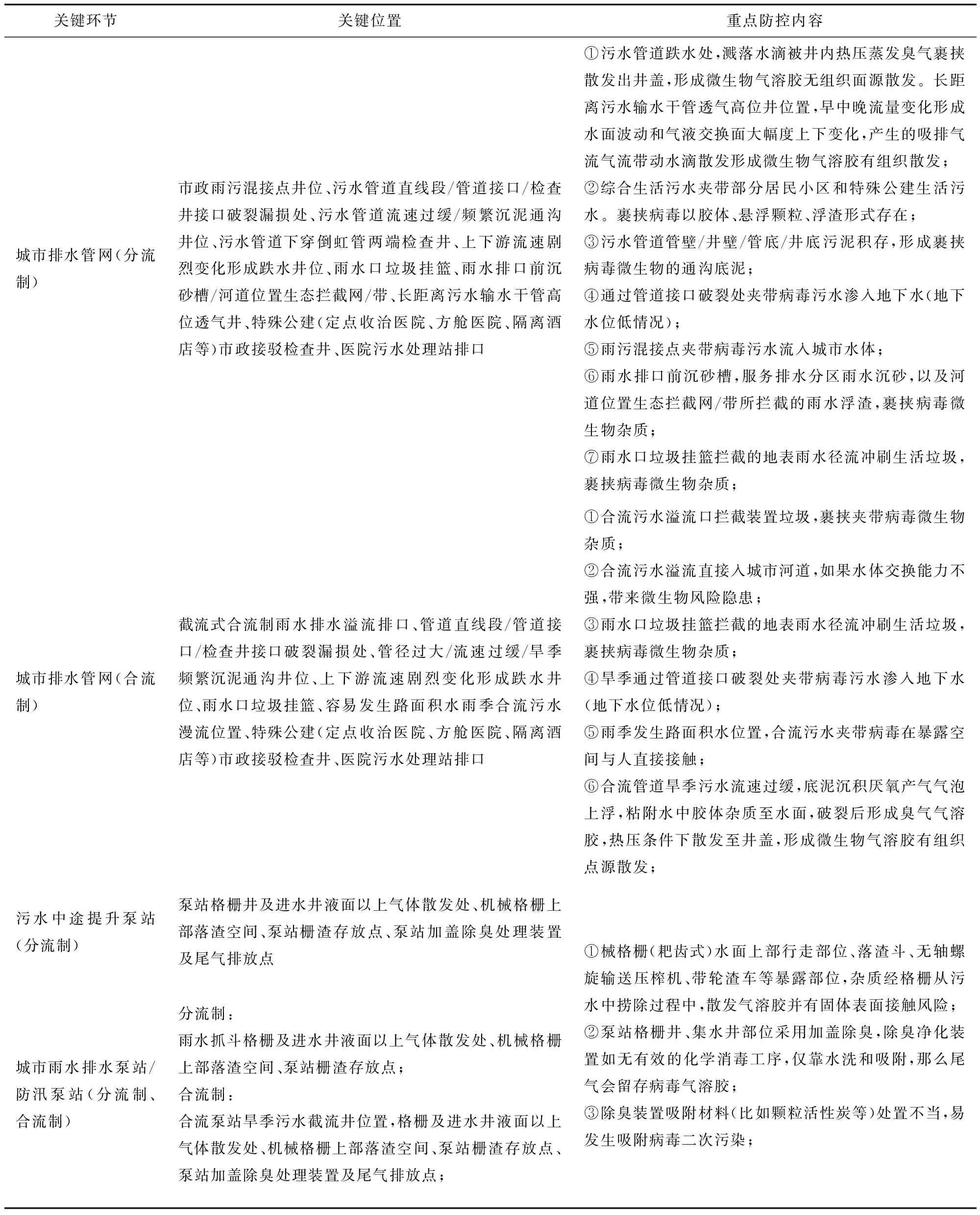

2 防控關鍵環節、位置

結合近年來開展的黑臭水體治理配套岸上截污納管、市政雨污混接改造、城市內澇和積水點改造、小區雨污混接改造、城市排水管網排查/監測/修復、污水提質增效等具體實施工程,對城市排水管網(含泵站)進行全線梳理,按城市排水分類制和合流制兩大類型進行歸納,可能產生暴露風險的關鍵環節、位置以及重點防控內容見下表。

表1 城市排水管網防控關鍵環節、關鍵(含泵站)

3 具體防控措施

3.1 管道直線段、檢查井、河道排口

對于分流制排水系統污水管網,它的防控重點是“保流動、防堵塞、減滲漏、全收集”[11]。應結合市政雨污混接改造和污水提質增效建設,對防控重點進行徹底排查和改造。雨污混接部位通過全面排查和改造,防止污水通過混接雨水管進入城市內河,并同時對服務范圍內所有污水街坊支管全部納入,保障污水全收集不留有排向不明去處死角。軟土地基鋼砼管道易出現基座不均勻沉降,回填覆土不密實塑料管道常出現彎曲變形,均會導致管道接口破裂滲漏。滲出污水污染地下水和地下土壤,帶來病毒微生物面源污染隱患。針對上述情況要及時排查、檢修和修復。漏損管段修復可采用非開挖原位修復和翻排2類方式,推薦采用影響范圍小的非開挖修復。該修復方法可分為CIPP熱固型樹脂內襯法(包括熱水翻轉固化、紫外光固化、低壓蒸汽固化等3種)、短管(HDPE纏繞結構壁管或玻璃鋼管)拖入內襯注漿修復法、機械螺旋纏繞內襯法等。污水管道通過下游泵站聯動控制在低水位運行,以保持管內不淤流速,不帶來大量底泥積存從而引發集中清通暴露風險,同時避免微生物氣溶膠散發。市政污水管道在醫院等高余氯污水接入地點,應對下游磚/砼砌檢查井內壁噴涂聚硅酸鹽防腐涂料,以防止酸性含氯污水腐蝕井壁。污水管道清通時,宜采用管內水力沖洗+封閉罐車真空小范圍封閉方式,防止管道內底泥、氣溶膠大量暴露。微生物氣溶膠、臭氣污水檢查井易發部位采用圖1所示除臭兼氣溶膠消殺一體化蓋板。長距離污水輸水干管高位透氣井百葉窗部位,為防止氣溶膠散發傳播,宜加裝除臭兼氣溶膠消殺一體化濾板,以吸附臭氣、氣溶膠并化學氧化去除。目前該種污水透氣通風井加裝濾板的方式已在上海應用。

對于分流制排水系統雨水管道,在做好雨污混接改造同時,應最大程度避免管底沉泥(來自塵埃顆粒等氣溶膠沉降、揚塵沉降、道路沖洗和不明污水混接等)降雨時“零存整取”集中排到城市排澇內河,從而對景觀水體形成微生物安全風險。因此,有條件區域宜在雨水排口前設置沉砂攔渣槽,并結合槽井設置液壓下開式堰門或無動力浮箱堰門,同時在雨水管道直線段設置攔截沖洗盾。旱季時,堰門上升阻河道高位水,保障雨水管道內無水,防止河水倒灌入雨水管道形成高液位、低流速,加速底部積泥。降雨時,堰門下降排水,雨水管道底泥通過直線段間隔布置的水力沖洗盾,產生集中流量沖洗清除輸運,至排口前沉砂槽沉淀,定期對其進行撈除安全處置,這樣既可防止夾帶病毒的浮渣和底泥流入城市內河,不對河道取水利用造成暴露傳播,也防止水中病毒流動傳播污染其他水域。在無法進行上述衛生安全改造區域,應結合城市河道治理,在河道雨水排口位置加裝浮渣、底泥攔截浮動網帶,裝置具體組成見圖2。

以圖2中(a)型生態攔截網帶為例,浮動圍帶攔截排口浮渣,水下懸掛填料繩截留雨水排口底泥,裝置主體材質為聚丙烯或醛化維綸。上部圍帶加裝浮水栽植生態浮床促進自然凈化,下部親水性長絲塑料掛繩加裝布置微孔曝氣管,對攔截污物進行穩定生化降解。定期將裝置材料撈出上岸并在堿水中浸泡去除有機物和無機雜質,清洗完成后繼續使用。(b)型為快速型攔截浮渣裝置。結合黑臭水體改造,上述類型衛生防護裝置在上海等平原河網地區已廣泛應用。

合流制排水管道最大的暴露傳播風險來自于管道河道排口,暨雨季合流污水河道溢流污染(重力自流排口或泵站調蓄池排口)[11]。我國大多數合流制地區采用截流式合流制體系。近年來,結合城市黑臭河道治理、雨洪災害防治、積水內澇改造、雨污混接改造等項目,各地實施配套了很多河道兩岸截污納管、合流污水截流干管、合流污水溢流或初期雨水處理廠、合流污水岸邊調蓄池等工程。此次疫情期間,對現有溢流設施應強化衛生消毒運行。可在合流污水溢流調蓄池內投加次氯酸鈉消毒液,利用池內容積和攪拌設備(例如水射器噴射)對溢流污水進行混合,在一定消毒劑量和經停時間后流入河道。溢流排口附近加裝浮渣和底泥攔截裝置(參見圖2)。另外,合流制排水系統管道沿線,特別是流速慢易發淤積段,加裝攔截沖洗盾。通過上述措施,防止排口浮渣“黑水”、沿線管道底泥“零存整取”對河道產生微生物致病傳播風險。

3.2 排水泵站

分流制排水系統雨水泵站往往設置旱季污水截流泵,對混接入分流制雨水管道的污水截流并納入市政污水管道。疫情期間,應對污水截流格柵井、集水井等氣溶膠易散發部位封閉加蓋,負壓抽吸并送入帶有堿液洗滌、化學氧化(化學濾料或空氣離子氧化)功能的除臭裝置,化學降解后的氣溶膠尾氣高空排放。機械格柵落料口、螺旋輸送機至垃圾推車倒口等暴露位置加裝PVC軟簾封閉隔斷。柵渣堆放處加強噴灑次氯酸鈉液覆蓋消毒,防止蒼蠅、蠕蟲等病原體攜帶蟲類滋生。泵站排口漂浮垃圾攔截采用類似圖2所示裝置。

截流式合流制排水泵站的功能較多,應結合旱季截污、雨季合流污水截流、暴雨時合流污水重力溢流或泵排等基本功能,對照以上描述具體防控措施一一加強。重點是合流污水溢流的污染控制,這部分可參照3.1章節措施。

排水泵站另1個防控重點是污水氣溶膠。

污水氣溶膠按其含有的微生物種類劃分,真菌氣溶膠典型粒徑在1~30 μm,細菌氣溶膠典型粒徑在0.25~8 μm,病毒典型粒徑則小于0.3 μm[12]。

3.2.1 污水氣溶膠獨特傳播方式

微生物氣溶膠的種類通常有3種:塵埃(固體顆粒)氣溶膠、液滴氣溶膠和液滴核氣溶膠。世衛組織將人與人之間近距離接觸傳播的呼吸道飛沫,按粒徑大小分為2類:飛沫核(粒徑≤5 μm)和飛沫(直徑>5 μm)。與人呼吸道氣溶膠類似,污水氣溶膠大于5 μm的濕顆粒在污水管、泵井和調蓄池表面高濕環境會沉降到水面,小于5 μm的干顆粒氣溶膠隨空氣流動散發到外部環境。散發出的濕液滴氣溶膠由于水分蒸發而形成干氣溶膠核,這部分小顆粒會長時間漂浮于空氣中,也可重新從合適濕度環境吸入水分成為大顆粒液滴,重力沉降在物體表面。對于新冠病毒而言,它本身的生化特性是“喜干不喜濕、喜冷不喜熱”。在冬季高干環境中,污水產生的病毒氣溶膠無論是近距離的濕膠,還是遠距離漂浮于空氣中的干膠,都有較遠的傳播距離和覆蓋面,均有可能粘附在人體表面或者吸入人體呼吸道中,對人體健康造成潛在風險。污水氣溶膠中不僅僅包含病毒飛沫核,還會包裹致病細菌、真菌核,這些微生物在空氣流動中也都構成人體健康隱患[13]。

3.2.2 污水氣溶膠病毒存在特點

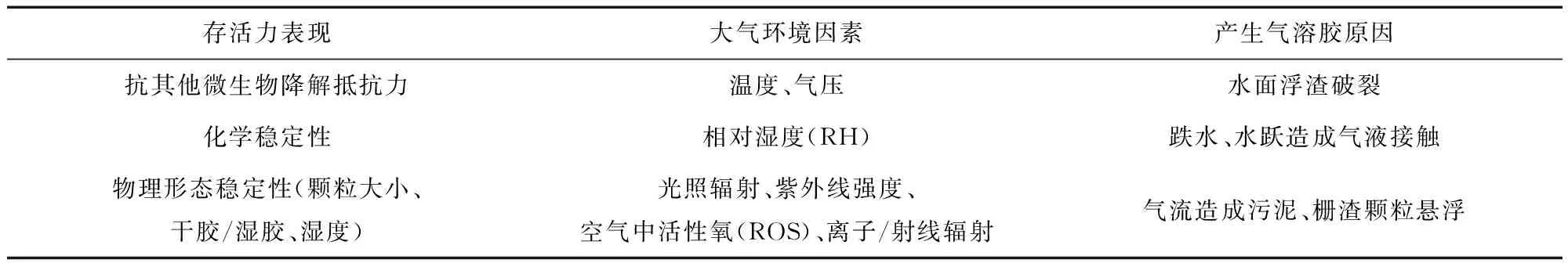

微生物氣溶膠在空氣中存在的同時也發生衰減,衰亡包括物理衰減和生化衰減。物理衰減是氣溶膠從空氣連續相中脫離,往往是吸水后由小顆粒干膠變成大顆粒濕膠發生沉降造成。對于具有完整細胞結構、可自我繁殖的細菌或真菌氣溶膠,在空氣中由于缺乏營養底物可發生死亡暨真正意義上的生物衰減。對于病毒這種不具有生命體結構的微生物而言,它在空氣中的化學衰減主要是由于溫度、濕度、光照輻射熱量、紫外線強度、空氣中的活性氧(ROS)等外部化學環境,造成病毒體組分發生化學變性而導致[14]。病毒新冠病毒不具有獨立的生命細胞結構,在空氣氣溶膠中無法完成代謝活動,無法用異養或自養細菌的底物培養條件對其進行取樣、選擇性培養和平板菌落個數檢測,只能用“存在感染活性能力簡稱存活力(viability)”來表示其對人氣感染風險程度。影響新冠病毒氣溶膠存活能力的環境條件見表2。

表2 影響新冠病毒氣溶膠存活力的外部環境條件[13]

與其他微生物氣溶膠相比較,新冠病毒顆粒氣溶膠有其獨特之處,它傳播速度快、傳播面廣。由于它的微生物生理特征(氣溶膠載毒量)尚不明確,使得目前尚不能準確得出氣溶膠核酸檢測結果和有效病毒感染力之間的相關關系。但有一點是明確的,感染性病毒顆粒包裹在氣溶膠中,其在空中氣溶膠形式傳播較水中膠體顆粒傳播更為穩定,這可能與病毒疏水性包膜與空氣結合更為牢固有關。國外研究表明,污水廠曝氣池附近空氣中的微生物氣溶膠濃度較正常大氣高100倍以上。泵站、調蓄池水面上有各種小分子揮發性有機物(VOC)、污泥脫水環節和柵渣堆放場所有不同程度的干粒揚塵,這些脂肪酸類、糖類、脂肪類小分子和塵埃顆粒均可增加病毒氣溶膠的空氣傳播穩定性[14],所以新冠病毒經水形成的各類氣溶膠防控必需引起高度的重視[15]。

3.2.3 污水氣溶膠防控措施

3.3 管道通溝污泥

排水管道通溝底泥點多、面廣、分散、量小,成分復雜且含水率較高(平均約85%),夾帶病毒等致病微生物的風險非常高。疫情當下,2020年主汛之前各城市都要對排水管道進行維護性清通養護,產生的大量通溝污泥如不妥善衛生防控,會出現較大范圍潛在暴露風險。針對此情況,應結合城市通溝污泥處理站現狀設施,強化多道投藥消毒(液體次氯酸鈉或石灰乳)的安全屏障。同時,通溝處理站要全線封閉加蓋集氣,尾氣集中收集、消毒并高空排放。以上海市楊浦區通溝污泥處理站為例(圖4),說明衛生消毒強化措施。

4 結語

我國城市排水管網建設日漸完善,在城市內澇防治、雨洪管理、污水提質增效、海綿城市建設、黑臭河道治理、“廠―網―河―湖―岸”一體化推進等方面作用尤為凸現,對我國公共基礎設施保障、生態文明建設等方面貢獻也越來越大。結合我國城市排水管網目前建設現狀,詳細梳理疫情期間風險隱患關鍵環節和位置,就措施強化和操作事項提出針對性防控建議。疫情期間,城市排水管網一線運維員工,強化個人衛生安全防護同時,應全面判別管網路由潛在病毒風險隱患,采用日常運維措施強化和臨時應急保障相結合方式,防微杜漸,消除任何存在的病毒暴露風險隱患,保障城市排水管網安全、高效運行。