看花崗巖如何穿越人類歷史長河

王鐸 于雯汀

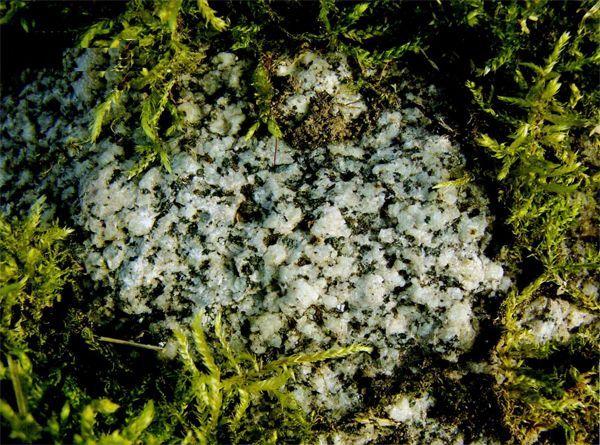

據日本媒體2020年3月3日報道,有傳言稱使用花崗巖泡澡,其中的礦物質能有效預防新冠肺炎。隨后在日本的交易網站上,花崗巖售價飆升,并且迅速被搶購一空,一小塊花崗巖的售價甚至超過300元人民幣。然而,花崗巖真有這等奇效嗎?

答案是否定的。從主量元素看,花崗巖中含量最高的元素是硅和鋁,花崗巖的主要化學成分為二氧化硅。沒有任何科學證據表明花崗巖對新冠肺炎病毒有抑制作用。少數花崗巖含有放射性元素氡,其衰變生成的α粒子會破壞機體組織和遺傳物質,想要以此來達到消滅病毒的目的卻得不償失。因為電離輻射不會區分病毒和人類,所以這招可謂傷敵一千,自損八百。好在這回沒有多少日本人上當受騙。

你也許會好奇:花崗巖究竟是什么?花崗巖屬于地質學三大巖(巖漿巖、沉積巖、變質巖)中的巖漿巖,而且是巖漿巖中分布最廣的一種巖石。其主要組成礦物有石英、長石和云母。花崗巖具有強度高(單軸抗壓強度可達100兆帕以上)、孔隙率低、硬度高(莫氏硬度6~7)、耐磨性好(有較強抗風化性能)等特點。花崗巖由于其組成礦物比例不同,呈現出的顏色也千差萬別,既有黑云母和石英的黑白麻點組合,又有肉紅色鉀長石與深色角閃石的黑紅組合。

在普通人眼中花崗巖不過是隨處可見的普通石頭。但就算作為最普通的石頭,花崗巖也見證并記錄了人類歷史。下面,我們一起來看看花崗巖在人類歷史長河中的漂流之旅。

石器時代(250萬年~5500年前)

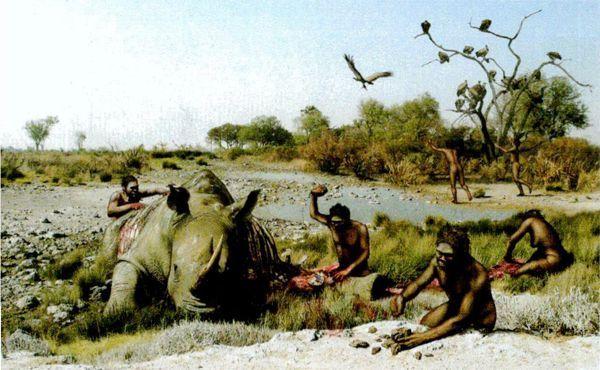

讓我們把時間拉回到250萬年前的一個下午,非洲德拉肯斯山脈某一處陡立的山腳下。長時間的風化侵蝕導致山體崩塌,大量磨圓度極差的花崗巖碎石塊從山體上掉落,堆積在山腳下,其中不乏一些因剪切破壞而具有刀鋒般鋒利邊緣的碎塊。

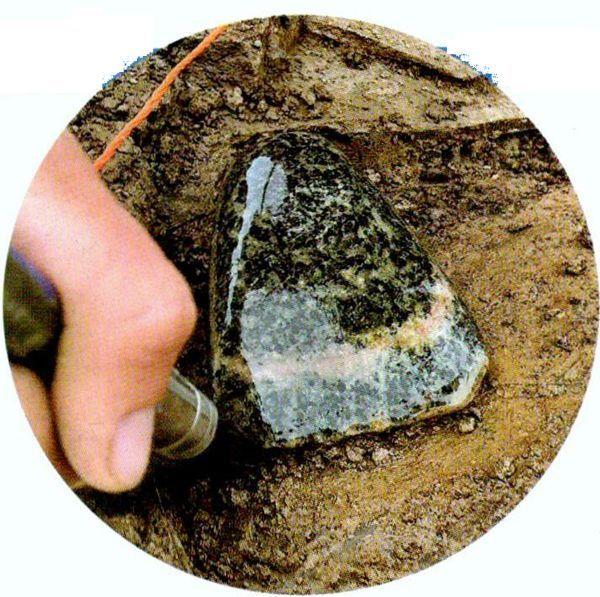

堅硬耐磨的花崗巖石器幫助早期人類分割獵物(想象圖)。

在這片土地上,生活著一群非洲南方古猿(人類祖先物種之一)。一天,頭領正帶領雄性南方古猿追獵非洲野兔。途經這片崩塌區時。頭領不慎一腳踩空,摔倒在碎石堆上。鋒利的碎石邊緣瞬間割破了他腿上的皮膚。頭領好奇地撿起這塊鋒利的碎石,嘗試著在左臂劃了一下,瞬間的劇痛和隨之而來的恐懼讓他憤怒地扔掉了石頭。這一天是個值得紀念的日子。因為人類的祖先認識到鋒利的石頭是可以割裂肌膚的。

滄海桑田,時光流轉。到了50萬年前,今天的北京周口店地區在當時氣候溫暖濕潤,廣袤的森林和遼闊的流域讓一些亞洲直立人在此定居,他們被后人命名為北京猿人。一天,一個年輕的北京猿人在河邊撿到兩塊稱手的巖石碎塊。他開始熟練地使用砸擊法制作鋒利的石器,打算把它們用于下午的捕獵。與此同時,他心里想:有了這兩件石器,分割獵物肉的工作也能完成得更輕松。在此階段,人類已經能初步加工各種石器,用于日常捕獵和生活。

考古發掘現場出土的花崗巖石斧

農業時代(公元前3500年~1760年)

人類祖先學會制作和使用工具后,人類文明前進的車輪越滾越快。進入農業時代后,人類只用了數千年就在冶煉、農業、紡織業等領域達到了相當高的成就。在此期間人類創造了一系列工藝復雜、種類繁多的石器制品,甚至是一些大型石制建筑。

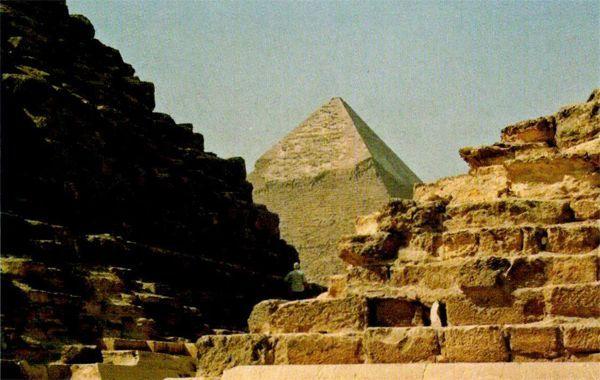

金字塔 公元前2570年,埃及第四王朝的法老胡夫舉全國之力為自己修建陵墓——胡夫金字塔。胡夫金字塔最初高度146.6米(后因風化剝落,頂端損失了約10米),每條底邊長230米。修建胡夫金字塔總共用了230萬塊花崗巖和石灰巖,每塊石頭平均重2.5噸。胡夫金字塔是世界上目前存在的最大金字塔,被譽為“世界第七大奇跡”。花崗巖優秀的力學性質一定程度上保障了胡夫金字塔結構的穩定,同時花崗巖的抗風化能力也有助于金字塔完整地保存下來。

胡夫金字塔內部有三個墓室,分別是國王室、王后室以及一間小地下室。其中國王室內的加固由數根重達50噸的花崗巖石梁承擔,墓室中心是一座巨大的紅色花崗巖石棺。古埃及人用硬度很高的花崗巖保存法老遺體,選用紅色花崗巖是因為紅色是太陽的顏色。而古埃及人崇尚太陽。

以花崗巖建造的金字塔完整保存到了今天。

質地堅硬的花崗巖有利于金字塔的保存,但也給加工、切割帶來了很大困難。有科學家推測,古埃及人在建造胡夫金字塔時使用了無鋸齒的銅鋸,輔以石英砂粉末。銅鋸帶動石英顆粒在巖石上來回摩擦,即可切出光滑平面。據估算,按照這種工藝,僅僅國王室內的花崗巖石棺就需要整整4個月才能加工完成。

花崗巖制成的石磨。

石磨 公元前480年(春秋戰國時期),被譽為土木工匠鼻祖的魯班發明了許多用于軍事、農業的手工制品,其中就包括石磨。在石磨出現之前。加工糧食的主要方法是將谷物放入石臼里用杵來舂搗。石磨的發明大大提高了加工效率,降低了勞動強度。據《世本》記載,魯班開創性地將兩塊石頭上下堆疊在一起,稱之為磨。后來,人們便用磨將米、麥研成粉。

中國傳統石磨多為麻石磨,麻石也就是花崗巖。之所以選用花崗巖,是因為花崗巖中的顆粒礦物如石英、長石常呈不規則顆粒狀生成,所以兩塊花崗巖的旋轉摩擦具有較強的研磨性。

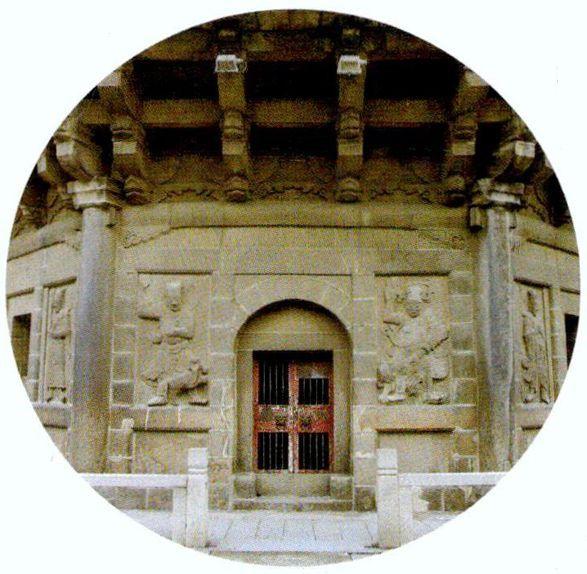

泉州開元寺雙塔 865年和916年,泉州開元寺東、西雙塔分別開始動工建造。起初兩座塔都是木制塔,后在1227年被改建為磚塔。1238年又再度被改建為石塔,才形成了我們今天看到的樣子。開元寺雙塔高48.24米,塔基刻有浮雕30余幅,雕工精細,神態生動,堪稱我國石構建筑的瑰寶。

開元寺東塔上的石雕至今依然清晰可見。

泉州鄰海,開元寺所在位置距離湄洲灣直線距離不到70千米。潮濕的海風對建筑有很強的風化作用。石塔上的浮雕歷經數百年風雨飄搖還能惟妙惟肖地呈現,與選用花崗巖作為塔身材質是分不開的。花崗巖優秀的抗風化能力,是我國古代勞動人民偉大創造精神傳承的保證。

工業時代(1760年~1970年)

鐵軌鋪設 相比石器時代和農業時代,在近現代的兩百年間,人類發明創造的能力不斷增強,詹姆斯·瓦特所發明的蒸汽機更是吹響了工業技術大跨步向前的號角。這一時期,花崗巖也被賦予了新用途,例如用于鋪設鐵軌。

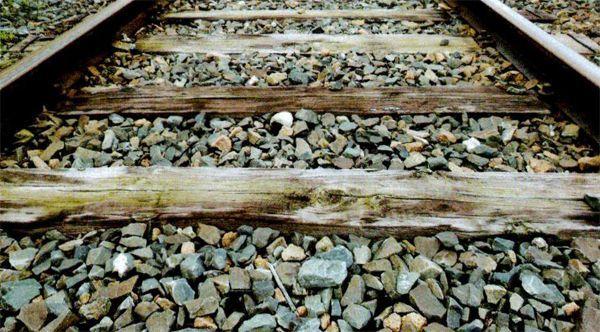

作為工業時代最具標志性的產物,火車讓人類的運輸能力跨上了一個新臺階。在古代中國唯有緊急戰報才能使用的“八百里加急”需要許多匹良馬和信使日夜不停接力傳遞,即便這樣戰報從前線傳回朝廷也需要兩天時間。而現在,尋常百姓買上一張普快火車票,日行400千米(八百里)只需數小時。若是乘坐高鐵,400千米的行程一個多小時就跑完了。要保證火車的安全、平穩運行,軌道的鋪設工作很重要。軌道系統主要由兩條平行鋼軌、用于固定的軌枕,以及軌枕下的道砟組成。道砟其實就是散碎的花崗巖石塊。

用花崗巖做道砟主要出于三方面考慮:其一,碎花崗巖可將火車通過軌枕時的壓力均勻傳向路基,延長路基的整體使用壽命;其二,火車在鐵軌上行駛會讓鐵軌產生小幅度彎曲,石塊之間的位移可降低對鐵軌造成塑性破壞;其三,與混凝土相比,花崗巖的成本可低多了。

碎花崗巖被用作道砟。

信息時代(1970年至今)

裝飾建材 進入信息時代,大量新材料陸續誕生,承擔了許多花崗巖原本的職責。今天,花崗巖最廣泛的應用莫過于普通的裝飾建材。在城市里放眼望去,花崗巖隨處可見。但花崗巖是個大家族,地質科學家根據花崗巖中石英、堿性長石和斜長石含量的不同,利用三角圖將花崗巖劃分為不同的類別。

因為不同花崗巖中的礦物組分也不盡相同(如黑云母、肉紅色的鉀長石和煙灰色的石英等),所以不同花崗巖的色澤條紋也不同。今天,路基、墻面和地面板材等產品大量使用花崗巖作為原料,中國科學院地質與地球物理研究所大門口的門牌石就是由整塊花崗巖制成的。

花崗巖在地質科研領域發揮著重要作用:單/三軸抗壓、巴西劈裂、滲流實驗、彈性模量、泊松比的求取……沒有無數個標準花崗巖柱狀巖芯是完不成的。在地球化學領域,主/微量元素測定、電子探針、分選鋯石進行鈾-鉛定年也都離不開花崗巖。在地質專業的學生間流傳著這么一句話:“要想畢業早,巖石得玩好。”

顏色多樣的花崗巖飾面板樣品。

想象時代(未來)

流浪地球 2100年以后,人類的科技進展到何種地步,這里無法詳述,但劉慈欣的小說《流浪地球》或許可以提供一些視野。在這部小說中,太陽演變為紅矮星,不再釋放那么強烈的光和熱。那時的人類建造了1萬座行星發動機來推動地球離開太陽系。行星發動機的能量來源就是花崗巖、玄武巖等石頭——利用石頭中的重元素進行核聚變反應,反應所釋放的能量推動行星發動機的運轉,由此推動地球在太空中移動。

雖說按照現有恒星模型推算,太陽還能“燃燒”50億年,但我們也應該展望一下未來,做些技術儲備。也許真的有一天,我們需要乘坐地球去太空流浪呢?

電影《流浪地球》中推動地球的行星發動機