九寨溝縣旅游扶貧實踐與啟示

龔學文

“8·8”地震后,九寨溝縣把災后重建作為旅游業提檔升級的重要機遇,認真踐行生態文明的理念,打破過去單一業態、單一景區的模式,以九寨風景名勝區為核心,多景區互為支撐發展的“一主兩核三帶”全域旅游綠色發展新布局已逐步形成。

截至2019年末,九寨溝縣累計實現48個貧困村退出、精準脫貧1608戶5688人,貧困發生率由12%降至零。九寨溝縣退出貧困縣序列,成功摘帽。

實踐與成效

目前,在九寨溝縣依托全域旅游走上致富路的群眾越來越多。2016至2018年,全縣通過旅游帶動脫貧人數達4000余人,預計到2020年將超過5500人,占全縣脫貧人數5638人的97%。

一是對照省級旅游扶貧示范區創建標準,在勿角、馬家、郭元、陵江、白河、永豐、大錄、雙河等鄉鎮的12個旅游扶貧重點村寨配套景觀基礎設施建設項目,實施了停車場、旅游漫道、旅游廁所、觀景臺、農副產品銷售點、游客接待中心等旅游基礎服務設施等“六小工程”項目建設,成功創建“四川省旅游扶貧示范區”,同時創建“四川省旅游扶貧示范村”6個、打造“四川省鄉村民宿達標示范戶”107戶,旅游空窗期解決1200余名貧困群眾就業。

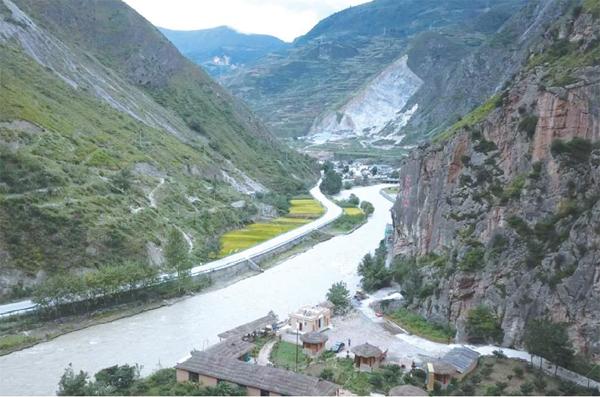

二是積極推動農旅融合。實施“九寨溝+”品牌培育計劃,明確羅依鄉河壩—羅依壩村、白河鄉太平村、馬家鄉苗州村、黑河鄉達舍口村、永豐鄉雙龍村5個農旅融合示范園為九寨溝縣現代農業產業融合示范園區。著手打造大錄鄉油菜大地景觀基地和陵江鄉七里村甜櫻桃采摘園,為第三產業扶貧打下基礎。

三是積極推動手工業與旅游融合。充分挖掘縣域內特有的飲食文化和手工技藝,探索旅游產品訂單式加工模式,引導九寨祥巴、阿布氌孜、奉巫餐飲等公司共同打造了1個旅游商品研發基地,定向選擇200余名貧困群眾派發旅游商品生產訂單,持續帶動增收。

四是培育發展旅游服務產品。依托九寨溝景區優勢資源,隨著鄉村旅游的發展,全縣共開業藏(農)家樂39家。成功將羅依鄉九寨莊園建設成為“四川省鄉村旅游創客基地新業態示范品牌”,于2018年5月1日正式營業,目前已接待縣內外游客3600余人次,實現經濟收入40萬余元。間接帶動貧困人口參與就業900余人,拓寬貧困群眾增收渠道。

五是開辟“一日游”線路。立足“全域九寨”深度游工程,運營好環神仙池一日游、秦川文化白馬藏族風情一日游等縣域旅游線路。以柴門關驛站、羅依產業園區自駕游營地、白河鄉太平農莊及縣城周邊特色農家樂為載體,向游客提供食宿等旅游接待服務;在九環沿線設置以游客體驗為主的水果采摘點,帶動周邊群眾就業,發展鄉村旅游增收致富。

“秦蜀交界”石刻下的古柴門關棧道( 資料圖)

九寨溝縣郭元鄉青龍村旅游示范村項目——柴門關( 資料圖)

經驗與啟示

實踐證明,只有守好九寨溝的一山一水,才能守住群眾的金飯碗,筑牢長遠發展的本底。

一是旅游扶貧不是簡單的給錢給物,而是開發特色旅游資源,形成特色旅游產品,構建旅游產業鏈,幫助貧困人口脫貧致富。通過拓景擴容,構建起“一核多點”的全域旅游格局,帶動全縣各片區協同發展,促進核心景區外圍群眾持續增收。

二是堅持“旅游+扶貧+發展”大扶貧模式,努力把綠水青山變為金山銀山。按照“村有支柱產業、戶有致富項目、人有一技之長”要求,以小額貼息貸款、產業發展基金為保障,以九寨溝旅游市場為支撐,積極發展刀黨、羌活、藏香豬、九寨中蜂、脆紅李等優勢中藥材和特色種養業,120個村全覆蓋建立集體經濟,2018年實現收益449萬元,徹底消滅“空殼村”。

三是“授人以魚不如授人以漁”引導鼓勵村級集體組織、鄉村旅游合作社吸納或租賃貧困戶果園、魚塘、山林、土地等資源參股,經營業主返聘貧困戶從事管理和生產,拓寬貧困戶增收渠道;積極發揮九寨溝500余家涉旅企業優勢,切實加強“訂單式”培訓力度,吸納貧困戶就近就業,引導貧困群眾參與、服務九寨旅游;深入挖掘琵琶、南坪曲子、?舞、白馬等民族民俗文化,引導農村群眾發展藏農家樂、體驗農場、采摘垂釣等綠色產業,以全域旅游帶動群眾脫貧致富。

四是通過大力實施旅游扶貧,貧困人群在參與旅游產業發展過程中,逐步擺脫貧困,增強自信自尊自立,以“四好”村和“四好”星級戶創建為抓手,進一步鼓勵引導貧困戶不等不靠、自力更生,通過電視問政、典型引導、流動紅旗評比等方式,挖掘全域旅游、脫貧攻堅中的感人事跡,推動形成砥礪奮進的精神動力,用身邊事影響身邊人,實現了社會風氣大幅好轉,民主法治進程穩步提高,群眾精神面貌根本轉變,為全面小康打下了堅實基礎。