新一代飛船試驗船在軌進行了哪些驗證和實驗

文/天宇

5 月8 日13 時49 分,在軌飛行2 天19 小時后,我國新一代載人飛船試驗船返回艙在東風著陸場預定區域成功著陸,試驗取得圓滿成功。

自神舟一號飛行任務開始,為充分發揮任務效益,中國載人航天工程辦公室在每次飛行試驗任務中,都安排了試驗類搭載項目,此次的試驗船也搭載了不少“乘客”,開展了新技術、新產品在軌驗證和一系列科學實驗,取得了豐碩成果。

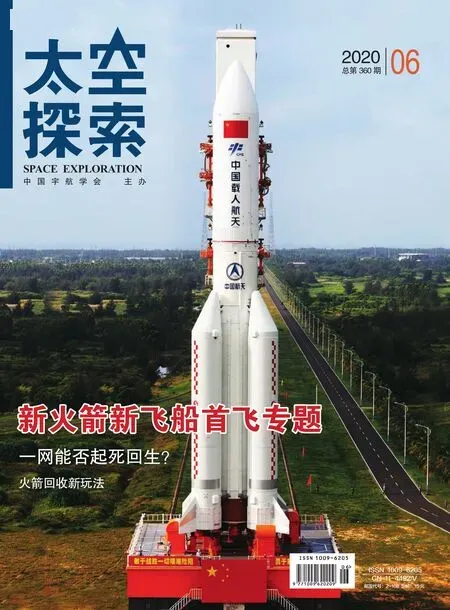

▲ 試驗船艙內情況

“高速局域網”打造智能航天器信息體系

“時間觸發以太網星載原型系統”試驗任務,是指科研人員此次在試驗船上搭建的一個高速局域網,將各個系統聯通了起來。依靠這個網絡,未來的航天員將在“太空之家”中享受智能家居一樣的服務。

試驗船在軌飛行期間,“時間觸發以太網系統”完成了時鐘同步、多源數據采樣、高清圖像傳輸等功能驗證,實現了系統間數據的高速傳輸。此次試驗驗證結果滿足任務預期指標,從速率上看已經達到千兆網水平,相對于傳統數據總線性能提升了1000 倍。這是我國首次開展該技術的空間試驗,標志著我國在該領域具有核心技術能力。

“時間觸發以太網系統”在未來將主要用于大型復雜航天器中,相當于建立了一套高速局域網。如果在空間站當中使用這套高速局域網,只需一個平板電腦就可以控制所有的家電,從而形成類似智能家居的智能航天器信息體系。

到時候航天員只帶一個平板電腦上去,就可以對整個飛船上所有的設備進行一體化的控制,將極大減輕人員和系統設計壓力。

空間液體潤滑材料摩擦學行為研究實驗

機械運動機構的構件在相對運動中會發生摩擦并產生磨損,形成稱為“磨屑”的摩擦產物,這些磨屑常堆積于運動部位附近并可能會對周邊表面產生污染。這一現象在衛星、飛船及空間站中同樣也不能避免。為了降低運動零件的磨損,延長運動零件的使用壽命,通常需要對運動零件摩擦表面加注潤滑油、潤滑脂或固體潤滑劑進行潤滑。

此次試驗船上搭載的“材料摩擦行為實驗裝置”,就是以我國空間站運動機構所使用的液體和固液復合潤滑材料為研究對象,在軌驗證了其在微重力環境下對不同表面的潤濕行為,以及在摩擦化學作用下形成摩擦產物的爬行、遷移規律,為高可靠、長壽命空間潤滑系統研制提供理論指導,也為空間站長期在軌運行故障分析和診斷提供基礎數據。

寬量程多精度空間微重力加速度測量技術試驗

載人航天器在軌飛行時,會受到地球引力之外的多種作用力的干擾,如大氣阻力、太陽輻射光壓、重力梯度效應、軌道機動、姿態控制、設備運轉和乘員活動等,因此達不到完全“失重”,而是處于一種“微重力”狀態。“微重力”大小可以通過航天器所受干擾力的加速度值來度量。

要想掌握并消除各種干擾對航天器內科學實驗載荷的影響,為科學實驗提供高微重力水平實驗環境,就需要準確測量科學實驗載荷的微重力水平。

本次任務在微重力環境下開展寬量程、寬頻段和多分辨率三種不同類型的加速度測量技術試驗,驗證空間站高微重力實驗柜懸浮實驗系統和流體物理實驗柜主動隔振系統中關鍵的加速度測量模塊的功能性能,確保正式產品滿足任務要求,同時也為未來空間高精度微重力測量提供技術儲備。

時間觸發控制電子系統試驗

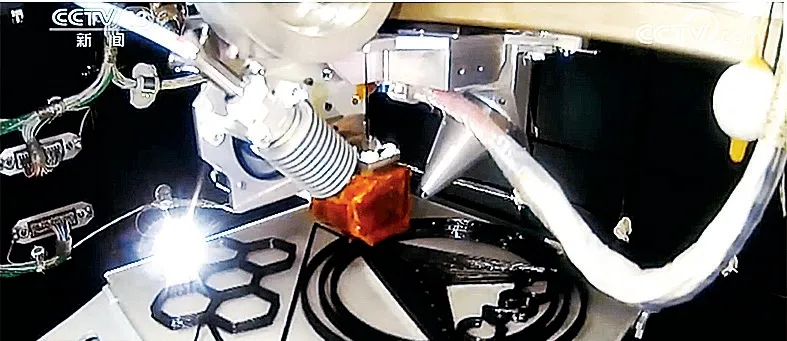

▲ 蜂窩結構

▲ 航天科技集團CASC 標志的太空3D 打印樣件

時間觸發控制電子系統采用新一代綜合電子信息體系結構設計,通過此次飛行試驗,驗證了該系統在空間環境下的適應性,以及全局時序分配、分時分區數據流調度、大容量數據高安全高可靠傳輸等,為新一代載人飛船等新型航天器電氣系統研制提供技術和數據積累。

泄漏碰撞檢測系統試驗

泄漏碰撞檢測系統試驗通過對新一代載人飛船試驗船艙壁結構內聲信號本底進行采集,并對模擬碰撞及泄漏聲發射信號進行檢測,驗證載人航天器在軌泄漏及碰撞定位算法,以及聲傳感器和泄漏碰撞檢測儀在軌工作性能,為后續載人航天器在軌泄漏及碰撞定位提供技術儲備。

光纖光柵傳感系統試驗

光纖光柵傳感系統試驗通過布設在新一代載人飛船試驗船內的溫度、應變兩種光纖光柵傳感器,獲取真實飛行環境下試驗船的溫度、應變等狀態,驗證光纖光柵傳感器應用于航天器狀態監測的可行性,為飛船結構優化設計提供基礎數據。

金屬/陶瓷材料在軌高精度成型實驗

在人類探索太空的過程中,設備和材料的“補給線問題”,一直阻礙著人們飛向更遠的空間。隨著太空3D打印技術快速發展,實現航天器零部件的“自給自足”正在成為可能。

為進一步提升制造精度,擴大可用于太空制造的材料譜系,本次實驗針對太空失重環境配制亞微米級精細軟物質材料(金屬陶瓷材料),通過調整其流變性能,在軌完成對材料形態的精確控制,實現首次空間高精度(表面粗糙度0.2 微米)立體光刻增材制造技術驗證,為我國立體光刻增材制造的應用與發展提供技術儲備。

“太空3D 打印”在軌實驗

新飛船試驗船返回艙搭載的“復合材料空間3D 打印系統”,已自主完成了連續纖維增強復合材料樣件打印,驗證了微重力環境下復合材料3D 打印的科學實驗目標。

連續纖維增強復合材料是當前國內外航天器結構的主要材料。此次實驗是我國首次“太空3D 打印”,也是人類首次“連續纖維增強復合材料太空3D 打印”實驗,工作全流程實現了無人照料、全程監控、自主控制。

這次打印的對象有兩個,一個是蜂窩結構(代表航天器輕量化結構),另外一個是航天科技集團CASC 標志。

據了解,開展復合材料空間3D打印技術研究對于未來空間站長期在軌運行、發展空間超大型結構在軌制造具有重要意義。

▲ 試驗船中搭載的部分種子

3D 打印立方星部署器進行多項驗證

試驗船此次搭載的立方星部署器采用了國際最先進的金屬3D 打印技術、最新的3D 打印設計優化算法與材料,大幅降低了設計重量,提高了結構強度。

本次飛行驗證了立方星3D 打印新型部署器的結構強度、材料性能和空間環境適應性,為“3D 打印+航天”的大規模應用和未來空間站在軌釋放、機動部署微納衛星提供了數據,儲備了技術。

微生物采油菌種搭載實驗

微生物采油是利用微生物自身有益活動或代謝生物表面活性劑等產物提高原油采收率、延長油田開發壽命的新技術,目前是國際上油田開發領域的研究熱點。

試驗船此次搭載了華東理工大學的微生物采油菌種,利用太空極端環境對原始野生菌株進行誘變,有望獲得特異性強、性能更加突出、有工業應用價值的突變菌株。

此外,由于本次任務試驗船在軌飛行約67 個小時,軌道高度約300~8000 公里,且穿越了范艾倫輻射帶,使其所接受的空間總輻射劑量和微重力環境均與以往神舟飛船、天宮實驗室不同,為開展空間輻射生物學研究、空間誘變和航天育種研究與實驗提供了前所未有的寶貴機會,因此,試驗船中還安排了航天育種、空間生物等相關實驗類項目75 個。

這些項目中既有來自云南省、寧夏回族自治區等與中國載人航天工程辦公室具有戰略合作關系的地方政府項目,也有由中國航天育種產業創新聯盟推薦的特色項目。涵蓋農作物、林草花卉、中草藥種子和生物菌種實驗裝置,還有對基礎研究具有重要科學價值的模式植物和模式動物實驗樣本,搭載樣本總數達988 件(份)。