厲害的“人工肺”

趙言昌

ECMO是什么?

它名叫體外膜肺氧合,相當于機械肺,主要是給重癥心肺功能衰竭患者提供持續的體外呼吸與循環,被譽為重癥患者的“最后救命稻草”。這種神奇的設備是如何發明出來的呢?

ECMO的發明者叫約翰·吉本,出身于醫學世家。如果沿著父輩們的路走下去,他應該安穩地做一名醫生,可是意外總是先來。

1930年10月3號,27歲的吉本遇到一位患者,這位患者的膽囊有點問題必須切除。然而,切除膽囊后,患者體內出現了凝結的血塊,血塊隨著血液循環一路“跑”進肺里,像栓子一樣堵住了血管。

肺由無數細小的氣球一樣的肺泡組成,我們吸的每一口空氣都會沿著各級器官組成的通路進入這些“小氣球”,而它們會把其中的氧氣抓來送進血液里,使生命之火繼續燃燒。

以當時的醫療條件,要想救這位患者,必須進行手術,且手術速度得非常快。吉本的導師有一雙令人驚嘆的手,他在幾分鐘之內完成了切開血管、取出血栓、縫合血管等操作,然而患者還是死了。

回想起那位患者劇烈掙扎、臉色鐵青卻無法呼吸的場景,吉本產生了一個離經叛道的想法:用機械做一個肺臟,幫助病人呼吸!所有人都以為吉本瘋了,朋友和導師都認為那樣行不通,勸他選擇一個安全的研究領域,但他忘不了那張渴望氧氣的臉,誰知道世間有多少這樣的患者等著緩解痛苦呢?

導師雖然不看好吉本的研究,卻盡自己所能為他找到了一個研究職位,讓他有了一間小實驗室。

1934年,在麻省總醫院的博芬奇大樓里,吉本和他當時的助手、后來的妻子開始了制造肺臟的“旅途”。

按照吉本的規劃,他們需要在動物身上做大量的試驗,一步步解決人工肺的問題,然后才能在人身上做進一步的驗證。

人工肺的原理其實并不復雜:把患者的血管切開,用導管將血液引出來,往血液內注入氧氣,讓血液中的二氧化碳釋放,再將血液送回患者體內,但是做起來卻很難——血液流出的速度太快,患者會死;氧氣注入的速度不夠,患者會死;血液凝結產生血栓或者存在氣泡導致空氣栓塞,患者會死……吉本抓住一切機會向別人求助,自己也不斷思考、不斷學習,把波士頓的二手商店逛了個遍,尋找便宜可用的物件。最終,他鼓搗出來的氧合器充滿了仿生學的智慧。

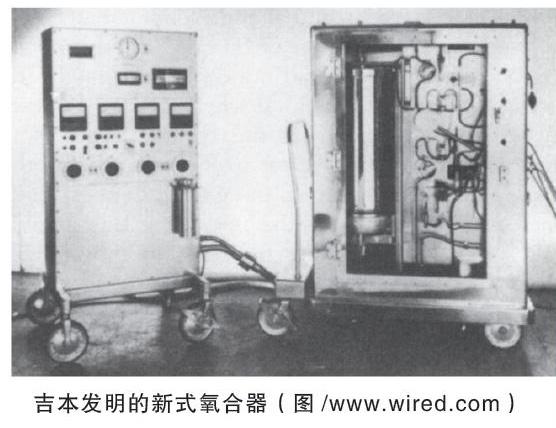

那是一個金屬圓筒,跟血管有點像,里面充滿了氧氣,好比是肺泡。血液從金屬圓筒上緩慢流過,依靠自由擴散釋放二氧化碳、融入氧氣。金屬圓筒的底部用來收集血液、對血液加熱,連同后面的水泵起著心臟的作用。

從萌生人工肺的想法到制定可行的方案,吉本花了4年時間,從正式開始研究到制作出原型機,又花了1年。在試驗了不知道多少只流浪貓后,1935年,吉本終于完成了一次成功的試驗。

沒過多久,第二次世界大戰爆發,吉本參軍,人工肺的試驗被迫中斷。幸運的是,在帶著上校軍銜回到學校后,吉本經人介紹認識了國際商業機器公司(IBM公司)的總裁,從這家公司帶回了一大批優秀的工程師。同時,美國國立衛生研究院從吉本的研究中看到希望,給了他一大筆研究經費。

有了人和錢后,吉本安心改進人工肺。和貓相比,人需要的氧氣要多得多,要想把人工肺用在人身上,必須設法提高氧氣注入的效率。那怎么提高氧氣注入的效率呢?

吉本制作了許多金屬絲網,將其垂直排列在充滿氧氣的箱子里。血液從患者體內流出來,沿著每片金屬絲網落下,緩緩流動,釋放二氧化碳,攝取氧氣,隨后被水泵驅使著為患者送去生的希望。

經過不斷改進,1953年5月6號,吉本終于用ECMO成功進行了一次人體手術。

吉本沒有靠ECMO賺一分錢,甚至沒有動過這個心思。1973年2月5日,他打網球時心臟病發作,永遠離開了這個世界,而他的發明卻留下了,一直在幫助最危重的患者。

(轉自蝌蚪五線譜)