基因技術(shù)揭開千年懸棺葬迷霧

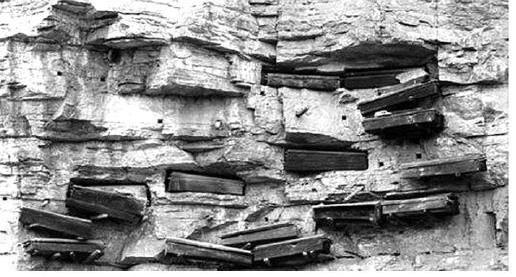

懸棺葬,是把殮尸棺木高置于臨江面海、依山傍水的懸崖峭壁上的崖壁、洞穴、裂隙的一種喪葬習俗,廣泛分布于中國長江流域及其以南地區(qū),在東南亞乃至太平洋群島也能看到。由于存在大量未解之謎,這種古老而奇特的喪葬習俗,也包裹著一層厚厚的神秘色彩。長期以來,懸棺葬文化一直受到考古學界的廣泛關(guān)注。不久前,國際權(quán)威期刊《細胞》子刊《iScience》發(fā)表了我國科學家的一項研究,通過古DNA技術(shù)為人們揭曉懸棺葬謎底開辟了新的視角。

古DNA,顧名思義是從考古材料、古生物化石、生物遺體、遺跡及沉積物中獲取的古代生物DNA分子,主要來源包括博物館標本,以及如琥珀、永久凍土等特殊條件下保存的古生物組織及其樣品。現(xiàn)代科學證明,DNA可以存在幾十萬年以上。通過對其研究,可以逐漸揭開人類起源、演化和遷徙之謎,對推動人類學、進化遺傳學與群體遺傳學等相關(guān)學科的發(fā)展有極其重要的作用。

中科院昆明動物研究所、云南省文物考古研究所與泰國藝術(shù)大學的研究人員合作,利用古DNA分析技術(shù),對來自云南昭通威信和鹽津、廣西右江流域百色市華村和泰國邦瑪帕地區(qū),年代在2500年前至660年前的13個懸棺葬遺址、共41個人類遺骸樣品開展了線粒體DNA全序列分析。

“考慮到相同的喪葬習俗、相似的文物文化和相近的地理位置,我們將懸掛棺材樣本按云南和泰國分為兩組。”論文第一作者、中科院昆明動物研究所副研究員張曉明介紹說,他們從這些來自懸棺的人類遺骸中提取了古DNA,并使用相關(guān)技術(shù),豐富了線粒體中的遺傳物質(zhì);然后使用為群體規(guī)模化全基因組測序而設(shè)計、可處理數(shù)萬個樣本的儀器組,對構(gòu)建的古DNA樣本進行測序。

張曉明團隊發(fā)現(xiàn),基于線粒體中遺傳物質(zhì)單倍型分析,來自云南的懸棺樣品高度多樣化,在9個個體中,檢測到8個不同線粒體中的遺傳物質(zhì)譜系;相反,來自泰國北部樣品的單倍型多樣性相對較低,在28個個體中僅檢測到7個譜系。“這意味著滇東北的懸棺葬人群中,母系遺傳世系遺傳多樣性非常高,而泰國北部的懸棺葬人群的遺傳多樣性相對較低。”張曉明介紹,來自我國云南和廣西南部與泰國北部的懸棺葬人群具有相同的譜系,這表明他們具有密切的遺傳聯(lián)系,這也意味著懸棺喪葬習俗在相對較短的時間內(nèi),就分散到了具有相似族群血統(tǒng)的不同地區(qū)。

這個研究結(jié)果也符合懸棺葬習俗在中國南方起源并向南流傳到東南亞的觀點。另外,亞洲不同地區(qū)的懸棺葬人群之間共享少數(shù)的母系遺傳世系,表明不同懸棺葬人群間存在非常密切的關(guān)系。課題組把遺傳學分析結(jié)果與考古學、體質(zhì)人類學、民俗學和歷史學等的證據(jù)相結(jié)合,推測懸棺葬習俗約在3600年前起源于中國東南沿海如武夷山地區(qū)的百越族群中,他們是現(xiàn)今民族眾多的侗傣語系族群的先祖。

(摘自《科技日報》6.8)