菲律賓馬利萬斯2×300 MW燃煤電廠碼頭水工結構設計要點

張嵩云,毛 卉

(中交第三航務工程勘察設計院有限公司,上海 200032)

菲律賓是中國“一帶一路”倡議中的重點區域,近年來國內企業越來越多地接觸菲律賓的港口工程項目。菲律賓港口建設中,中、菲規范體系存在一定差異,菲律賓建筑結構規范NSCP(2001年版)[1]借鑒美國規范UBC 97[2],主要指導碼頭工程的荷載、結構計算,涉及港口的船舶荷載、碼頭結構整體性計算的菲律賓港口規范(2009年版)[3]主要借鑒日本規范OCDI (2002年版)[4],充分了解分析中、菲港口設計規范的差異是中國企業完成菲律賓地區港口設計的關鍵。

由于菲律賓的地理位置位于環太平洋地震帶及西太平洋臺風影響區域,與國內碼頭結構設計相比,需要重點考慮大浪、強震的影響,因此碼頭結構設計中妥善處理波浪、地震的荷載要求與使用要求的沖突,是碼頭結構設計的關鍵。

菲律賓馬利萬斯2×300 MW燃煤電廠碼頭工程位于開敞海域、高地震及火山地質區域,在充分分析性能和功能要求后,采用帶下層系靠船平臺的全直樁結構,妥善解決大浪、強震的結構要求與使用功能沖突;同時工程設計中充分考慮中、菲設計規范在地震、船舶荷載上的差異,設計成果順利通過菲律賓當地咨詢公司審查,現已建成運營。

1 工程概況

菲律賓馬利萬斯電站碼頭工程位于菲律賓呂宋島馬尼拉灣灣口北岸,屬巴丹省的馬利萬斯市。工程地理位置為北緯14°25′,東經120°32′。該碼頭工程新建1座7萬噸級卸煤泊位(最大兼顧船型為8.8萬t散貨船),卸煤泊位設計年吞吐量400萬t。

2 設計條件

2.1 設計水位

設計高水位為1.88 m,設計低水位為0.39 m,極端高水位為2.61 m,極端低水位為-0.44 m。

2.2 波浪

工程水域掩護條件較差,屬于開敞海域,無掩護的SSW~SW向波浪極大,波浪重現期100 a時,卸煤碼頭前沿-16 m水深處波高H1%達9.13 m。

2.3 潮流

本工程海區潮型屬全日潮,海域潮流具有明顯的往復流特征。漲潮流走向98°~103°,落潮流走向281°~285°,碼頭前沿最大可能垂線平均流速約1.1 m/s(考慮50 a一遇風海流),1 a一遇的漲潮流垂線平均最大流速約0.6 m/s。

2.4 地質條件

根據地質資料,工程區域地址主要由近代火山形成,除表面局部分布有0.6~6 m厚中粗砂層外,土層主要由強風化火山集塊沉積巖、火山集塊沉積巖,并存在以透鏡體狀分布的由強風化火山集塊沉積巖風化形成的粉細砂及安山巖孤石。

2.5 地震

菲律賓地處環太平洋地震帶,地震活動頻繁,工程區域地震平均峰值加速度值為0.3g。

2.6 設計荷載

設計荷載包括碼頭堆載、流動車輛荷載、軌道荷載、波浪力、船舶荷載、地震荷載、水流力和風壓力等。

3 結構設計方案

3.1 碼頭結構方案

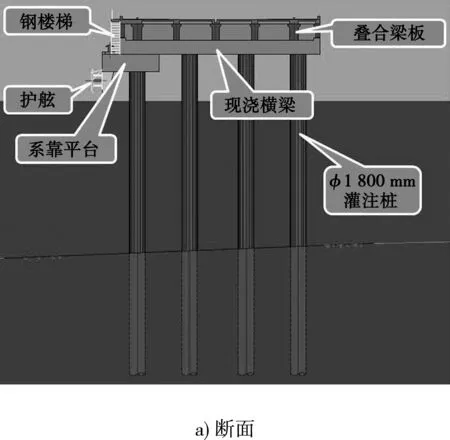

根據現場地質情況,最終選定高樁梁板式方案作為碼頭結構方案。碼頭上部結構采用梁板式結構,基樁采用φ1 800 mm沖孔灌注樁。碼頭排架間距為9 m,每榀排架布置4根樁。上部結構為正交梁板體系,即現澆橫梁,預制縱向梁系,疊合面板的結構形式。其中軌道梁為預應力混凝土結構。橫梁為倒T形,預制縱向梁系擱置在下橫梁上。

基于減少臺風期波浪對碼頭上部結構影響的考慮,設計碼頭面高程為10.5 m,為方便船舶靠系泊,在碼頭前沿設置大型樁帽作為下層系靠船平臺結構,系靠船平臺頂高程為6.5 m,突出碼頭前沿2 m,采用鋼斜梯與碼頭面相連,碼頭斷面及立面見圖1。

圖1 碼頭斷面與立面

3.2 引橋結構方案

本工程引橋面高程由碼頭至駁岸為10.5~24.9 m,結構采用高樁墩臺結構,引橋墩間距為30 m,見圖2。樁基根據墩臺受波浪力情況分別采用φ1 800 mm和φ1 500 mm鉆孔灌注樁,每墩布置4根樁,為減少波浪荷載下墩身位移,在樁間設橫撐。引橋墩上擱置預應力空心板,板高1.3 m、長25 m,每跨布置4~7塊空心板。

圖2 引橋縱剖面

4 結構設計要點及解決方案

4.1 設計標準體系的選擇

在開展設計工作前,發現菲律賓建筑規范是基于美國建筑類規范修編而成,相當于UBC 97;但受菲律賓工程技術實力所限,其港口設計手冊借鑒日本OCDI規范編制而成,相當于OCDI(2002年版)。

最終確認碼頭的設計標準體系采用以當地規范為主、主流的國際港口設計規范為輔的原則。具體設計標準體系為:整個結構設計的荷載體系(組合和組合系數)、風荷載和地震荷載均嚴格按照菲律賓規范執行;對于碼頭特用的船舶荷載、波浪荷載等則分別使用石油公司國際海事論壇OCIMF規范[5]、國際航運協會PIANC規范[6];構件設計按照當地規范執行。

4.2 波浪荷載設計

工程區域水深浪大,卸煤碼頭前沿設計波高H1%達9.13 m,波浪力荷載巨大,經過優化后的設計斷面作用在單榀橫梁上(包括樁身波浪力)的波浪力仍超過1 000 kN,整個碼頭分段極端波浪力近9 000 kN,極端大波荷載成為碼頭極端工況的控制荷載。

針對結構設計中的波浪荷載設計,從3個方面進行設計優化:1)界定波浪力影響范圍,根據波浪力作用范圍設計縱向梁系底高程,通過抬高縱向梁系設計底高程,設置下層靠系船平臺解決船舶靠泊問題,減少碼頭立面受浪面積;2)明確波浪力組合因素,考慮到工程強浪向主要為SSW~SW向,方向夾角為50°~90°,且主要受臺風影響而生成,與大潮汛潮流疊加概率極低,因此設計中排除設計最大流速,選用0.3 m/s流速作為極端大波情況下的橫向疊加流速;3)在碼頭整體模型中考慮波浪力由于相位差產生的衰減,將不同樁位推算得到的不同相位樁身波浪力分別計算并輸入至整體碼頭模型,避免放大波浪力影響。

抬高上部結構高程在減少大浪情況下受浪面積的同時,間接提高整個結構的柔性,為后續的結構抗震設計創造有利條件。

4.3 結構抗震設計

工程位于強震區域,設計地震平均峰值加速度為0.3g。對于地震荷載,國內以往的設計中往往考慮加強水平向支撐,加大結構剛度“硬”抗地震荷載,但在強震情況下,由于地震反應譜曲線更為“陡峭”(更高的反應峰值及更長的峰值對應周期),在過于強調加強結構水平剛度的情況下,將導致結構水平地震反應急劇提高。

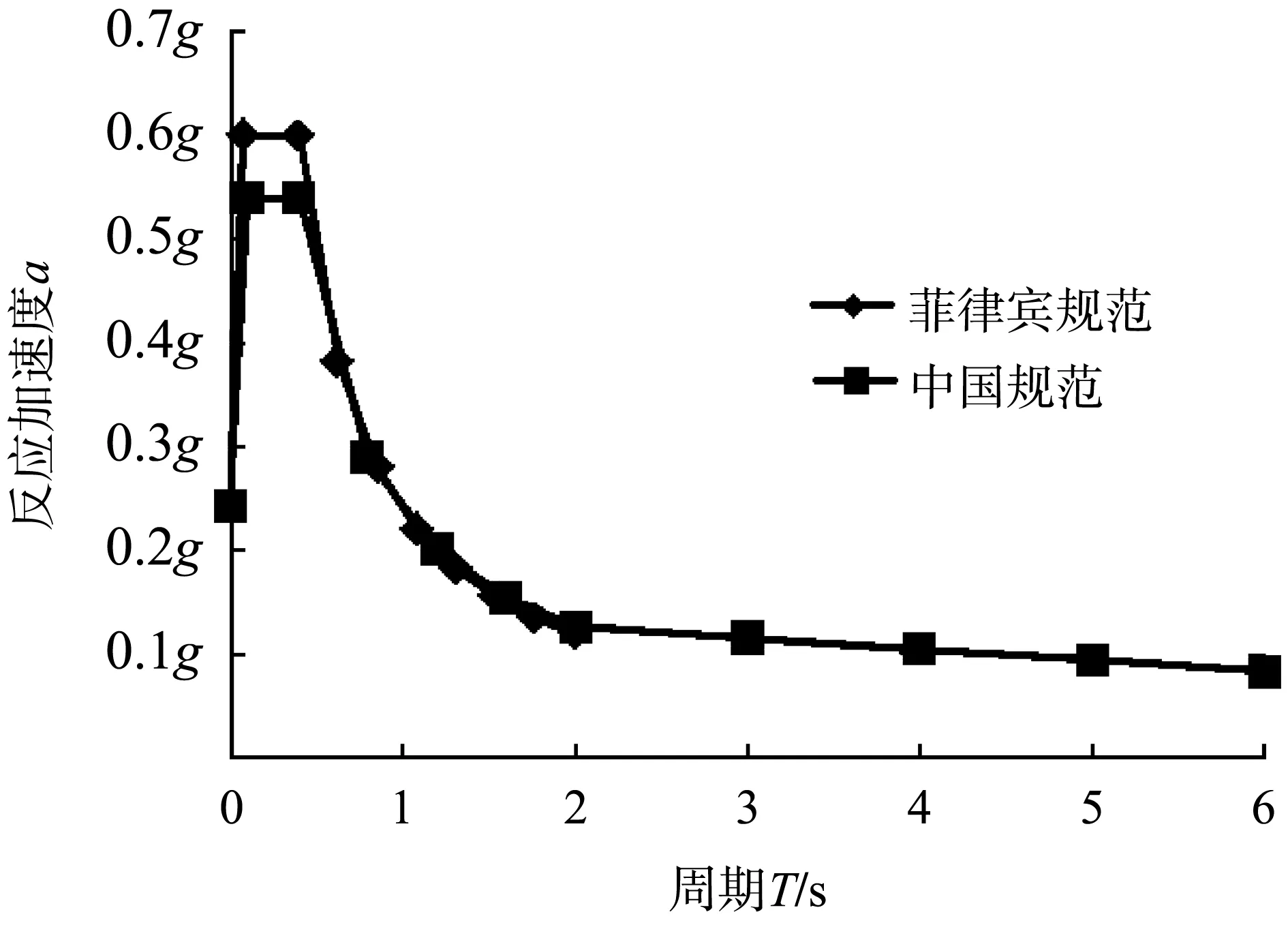

經過地質評估,整個電廠項目按8度(0.3g)地震設防,工程在抗震設計中采用了菲律賓建筑規范NSCP計算,結構抗震計算采用振型分解反應譜法。中國的《建筑抗震規范》[7]在相同參數下反應譜峰值略低于菲律賓規范,但在結構自振周期超過0.8 s后兩者基本相等,見圖3。

注:菲律賓地震規范設計地震動采用50 a重現期10%超越概率地震,相當于《建筑抗震規范》的第二水準地震(設防地震),為方便對比,圖中中國規范所表示的即設防地震反應譜。

圖3設計反應譜曲線

通過對地震反應譜的分析,選擇的全直樁碼頭結構在模態分析中前三階振型自振周期在1.8~2.1 s,整個碼頭結構具有較好的柔性,地震反應相對較小。

本工程引橋岸側墩臺上設高架廊道,抗震設計中對高架廊道采用整體建模計算,考慮整個結構體系的柔性,地震反應下樁身彎矩下降為分別設計、荷載關聯情況下的40%,避免人為放大地震荷載,大幅提高抗震設計的準確性。

4.4 全直樁結構在設計荷載下的變形控制

整個碼頭結構的結構形式在強震和波浪兩大控制因素的影響下,全直樁結構變成了整個碼頭結構設計的首選方案。但全直樁結構在樁基碼頭結構中屬于柔性結構,考慮到本工程碼頭結構自由高度達到27 m的特點,整個碼頭結構在外荷載條件下呈現出較大的位移反應,這將對碼頭的運營安全及外觀造成不利影響。

根據以往設計經驗,本工程在結構設計中設立兩種狀態下的位移控制指標:1)對于正常使用工況,設計控制水工結構頂位移限值為30 mm;2)對于極端工況,設計控制水工結構頂位移為結構自由高度的1/300(本碼頭為90 mm)。同時為了保證結構位移的準確性,碼頭樁基模型采用m法反力模型,并在模型中考慮灌注樁入土段縮徑10 cm以及樁身鋼護筒剛度的影響,在設計過程中發現樁身鋼護筒對樁基模型剛度貢獻值較大,故要求鋼護筒按永久工程標準進行涂裝,更加有利于變形控制。

碼頭建成后,運營過程中使用情況良好,位移控制良好,人員通行及設備操作狀態均屬正常。

4.5 火山集塊巖地質下的樁型選擇

本工程屬于火山地質,土層主要為火山集塊沉積巖,但在早期地質報告中土層曾被定為礫石、卵石、孤石混砂礫(由于火山噴發的隨機性導致歷次沉積的火山集塊巖粒徑及膠結強度不均勻),并推薦采用重型鋼管樁基礎。進行補勘后,通過取芯判別土層為火山集塊沉積巖,特別是集塊巖中的安山巖部分強度高,且呈多層透鏡式分布。

鑒于地質類型對于樁基方案的重要性,結合補勘資料,判斷現場地質為火山噴出物沉積膠結成巖,整體強度不高,但混有大量粒徑在0.8~1.0 m的安山巖巖核,基于此最終選用沖孔灌注樁作為設計樁型,并推薦振動錘下沉樁身鋼套筒施工方案,現場施工反饋良好。

5 結語

1)中、菲規范體系下,碼頭結構設計差異主要在抗震設計,菲律賓規范體系以美國規范為主,港口特有的船舶、波浪荷載計算主要參照日本OCDI規范。

2)極端大浪情況下,減少或避免縱梁體系的受浪面積是結構設計的關鍵,在此情況下設置下層系靠船平臺能兼顧碼頭功能。

3)強震地區全樁碼頭結構具有良好的結構整體柔性,且能夠兼顧大浪的波浪荷載,是大浪、強震區域碼頭結構選擇的最佳方案,使用工況下全直樁碼頭的結構位移控制能夠兼顧抗震要求與使用要求。

4)碼頭使用情況良好,工程設計方案的選取及技術要點對同類境外工程具有一定的借鑒作用。