長江上游涪陵至豐都段航道水運量分析預測*

李文杰,賀藝偉,楊勝發,肖 毅,楊 威

(1.重慶交通大學,國家內河航道整治工程技術研究中心,重慶 400074;2.重慶交通大學,水利水運工程教育部重點實驗室,重慶 400074;3.重慶交通大學,生態航道重慶市重點實驗室,重慶 400074)

長江經濟帶等國家戰略的實施促進了沿江地區經濟發展,長江水運需求也愈加旺盛[1-2],長江已成為貨運量全球第一的黃金水道。長江上游涪陵至豐都河段,全長48 km,上起和尚灘(上游航道里程536 km),下止鷺鷥背(上游航道里程488 km),是連通長江上游和中下游的重要運輸通道。三峽蓄水運行后,該段航道條件大幅改善,相關資料[3]表明重慶市2017年水運量達1.85億t,船舶大型化趨勢明顯,低水位期通航依舊存在安全隱患。研究涪陵至豐都河段的水運量特點并預測今后的趨勢,對該段航道建設規劃具有重要意義。

涪豐段航道水運量隨著長江經濟帶的發展迅速增長,但現有的公開數據中只統計了重慶市等省市、主要港口、長江干線等的總水運量,對涪陵至豐都河段水運量的現狀特點認識不足。此外,現有的水運量預測主要采用定量和定性兩種方法,且多集中在港口吞吐量的預測[4-6],對于航道水運量的預測可采用類似方法,但沒有一種普遍適用的方法。

本文基于長江干線主要港口的進出港數據,統計并分析涪陵至豐都河段的航道水運量現狀特點,并結合貨運量現狀和GDP等經濟數據預測該河段水運量及主要貨種的發展趨勢,以期為該河段的航道建設規劃提供支撐。

1 數據來源及研究方法

1.1 數據來源

長江干線主要港口進出港統計數據來源于長江海事局,用于統計分析工程河段水運量現狀特點。重慶市水運量來源于重慶統計年鑒,三峽過閘貨運量來源于長江航務管理局,用來對比工程河段水運量。長江經濟帶及重慶市歷年公鐵水貨運量、產業結構、城鎮化率等來源于中國統計年鑒,用于支撐水運量預測相關參數的選取。數據搜集的時間段為2000—2016年,其中2003年以前三峽過閘貨運量采用葛洲壩船閘貨運量。

1.2 研究方法

1.2.1水運量現狀統計方法

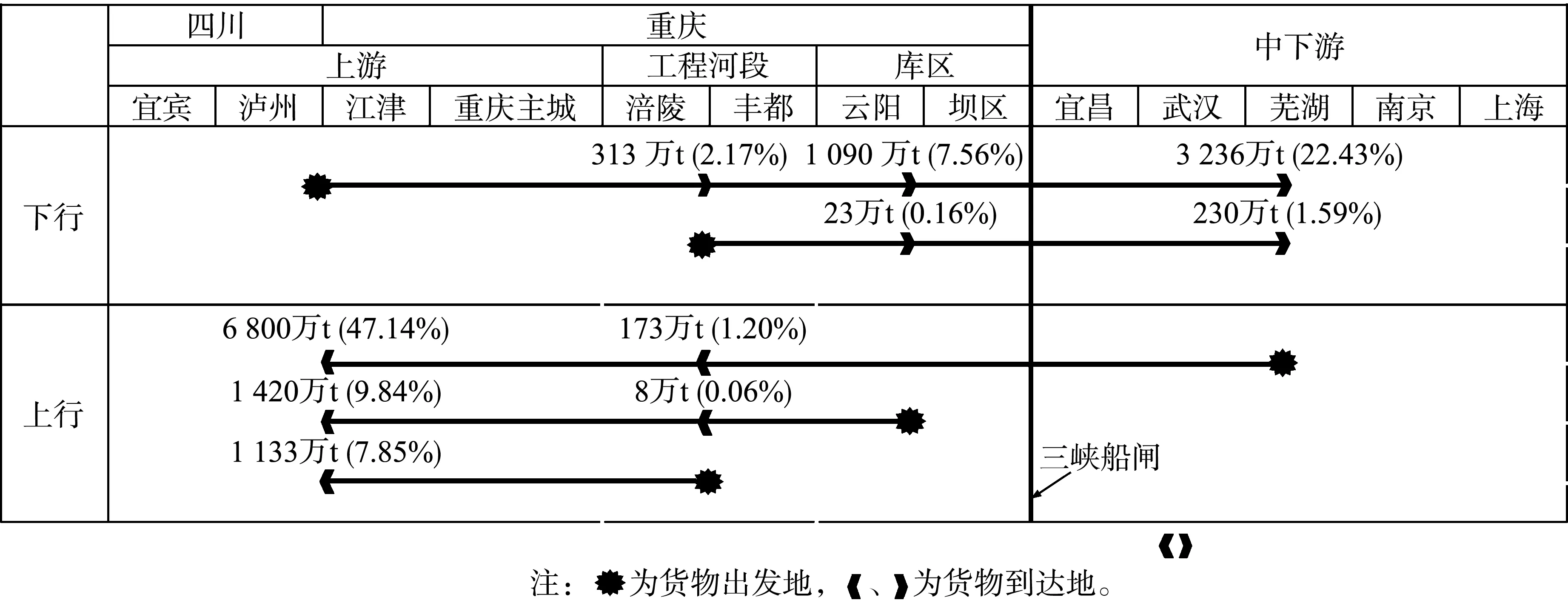

基于現有主要港口和工程河段的地理位置,將長江干線港口劃分為4個河段:上游、工程河段、庫區、中下游。工程河段水運量分為對外水運量和內部水運量,對外水運量包括河段內港口與其他河段港口間的水運交流、河段上下游港口間經過該河段的水運交流,共有10條統計路線;內部水運量主要是涪陵至豐都段內港口之間的水運交流。進行水運量統計時考慮上下行,具體的路線見圖1。

圖1 水運統計路線

1.2.2水運量預測方法

水運量的主要影響因素包括腹地GDP、產業結構、運輸結構等,為綜合考慮各種因素,采用4種方法分別體現不同因素的影響。1)不考慮各種因素情況下,采用指數平滑法[7]根據水運量自身發展趨勢計算指數平滑值,配合一定的時間序列預測水運量。2)對于GDP的影響,采用回歸分析法[8-9]建立腹地GDP與工程河段水運量之間的關系預測水運量。3)對于GDP和產業結構的影響,采用彈性系數法[10]根據產業結構影響的彈性系數,即水運量和GDP兩個指標增速的比率預測水運量。4)對于GDP、產業結構和運輸結構的綜合影響,采用投入產出法[11]構建區域間貨運流向表,通過各省GDP及產業結構建立貨運總量預測模型,進而基于腹地運輸結構即水、公、鐵貨運量占比將貨運總量分配至水運。

根據河段主要貨種水運量的占比現狀,結合影響各貨種的社會經濟政策等預測各占比的變化趨勢,基于水運總量預測結果得到各主要貨種的水運量。

2 工程河段水運量現狀特點

2.1 總水運量特點

本文統計分析得到2000—2016年工程河段的水運量,同時列出重慶市水運量和三峽過閘貨運量,結果見圖2。結果表明,工程河段總水運量從2000年的1 241萬t增長為2016年的1.604 4億t,年均增長率達17.35%,占重慶市水運量的比例從2000年的89%增長到2016年的96%,河段總水運量近年來已經遠大于三峽過閘貨運量。

根據上述方法,以2015年數據為例,統計每條線路的水運量,結果見圖3。

圖2 涪陵至豐都河段水運量與重慶市水運量、三峽過閘量對比

圖3 2015年涪陵至豐都段水運量占工程河段水運量比例

統計結果表明,2015年工程河段水運量為1.442 6億t,每條線路水運量與工程河段水運量、三峽過閘貨運量有如下關系:

1)工程河段對外下行水運量合計4 892萬t,占水運總量的34%。其中上游到達工程河段的水運量為313萬t,占水運總量的2.17%;上游到達庫區的水運量為1 090萬t,占水運總量的7.56%;上游到達中下游的水運量為3 236萬t,占水運總量的22.43%;工程河段到達庫區的水運量為23萬t,占水運總量的0.16%;工程河段到達中下游的水運量為230萬t,占水運總量的1.59%。

2)工程河段對外上行水運量合計9 534萬t,占水運總量的66%。其中中下游到達工程河段的水運量為173萬t,占水運總量的1.20%;中下游到達上游的水運量為6 800萬t,占水運總量的47.14%;庫區到達工程河段的水運量為8萬t,占水運總量的0.06%;庫區到達上游的水運量為1 420萬t,占水運總量的9.84%;工程河段到達上游的水運量為1 133萬t,占水運總量的7.85%。

3)工程河段下行水運量中通過三峽船閘的水運量共3 466萬t,占三峽實際下行過閘貨運量的75%;上行水運量中通過三峽船閘的水運量共6 973萬t,占三峽實際上行過閘貨運量的100%。工程河段貨運總量大于三峽過閘貨運量,貢獻了三峽過閘貨運量的94%。

2.2 分貨類水運量

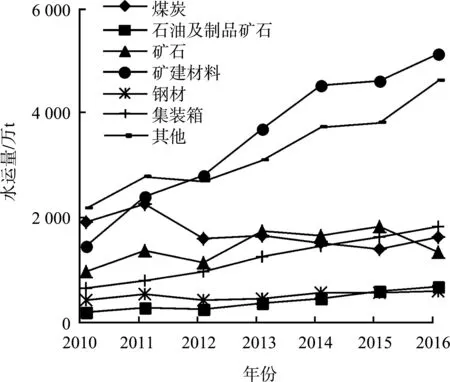

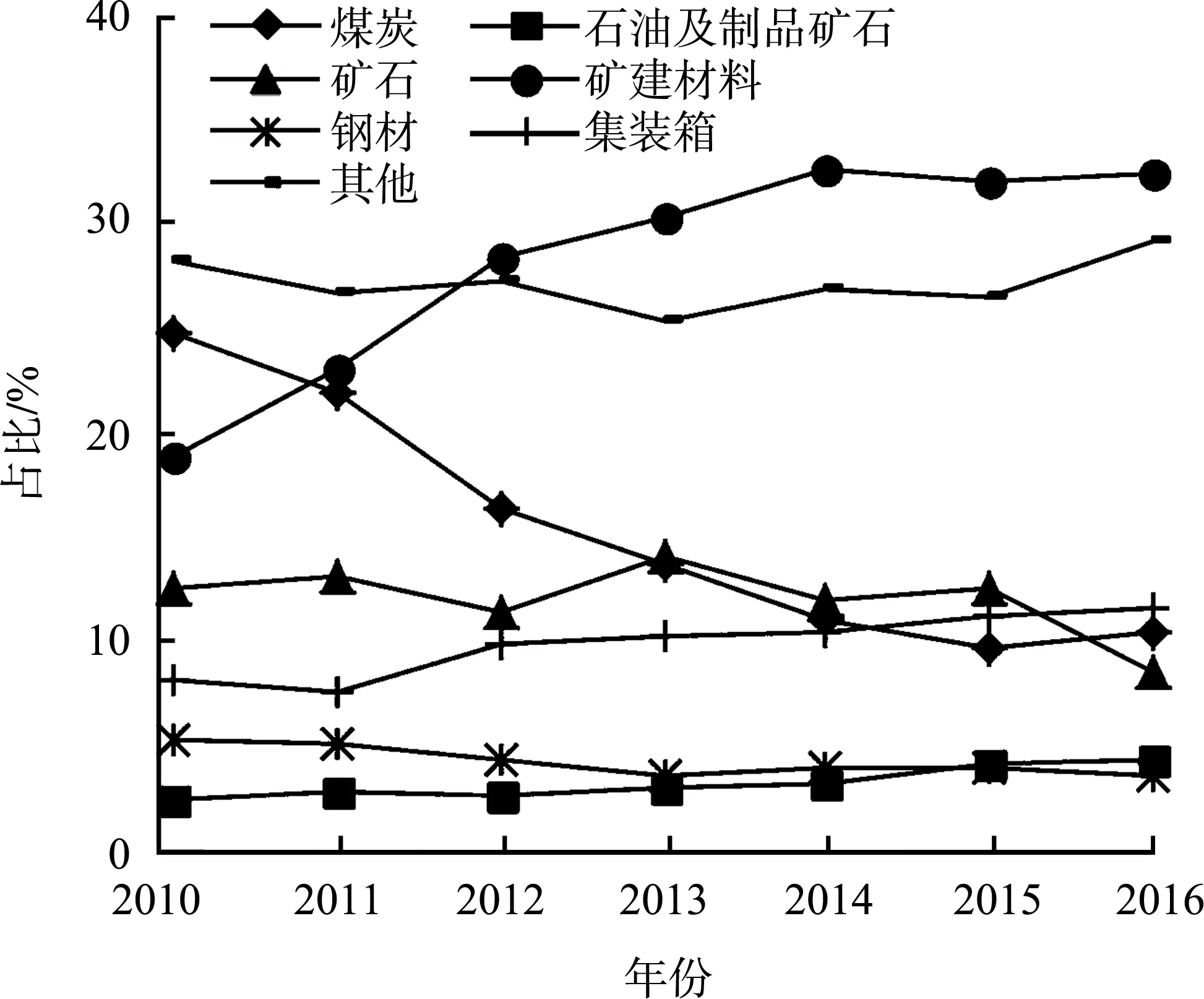

2010—2016年工程河段分貨類水運量及分貨類占比見圖4、5。結果表明,涪陵至豐都河段主要貨類運量由多至少包括礦建材料、集裝箱、煤炭、礦石、石油及制品、鋼鐵等,占總水運量的比例相對穩定,始終在70%左右。礦建材料水運量快速增長,占總水運量的比例也由2010年的19%增長為2016年的32%;石油水運量和占比均略有增長;煤炭水運量減少,雖然目前占比仍較大,但下降趨勢明顯;礦石水運量和占比均波動下降;鋼材水運量表現平穩,但占比不斷減小;集裝箱水運量和占比目前較小,但增加趨勢明顯。

圖4 涪陵至豐都河段分貨類水運量

圖5 涪陵至豐都河段分貨類水運量占比

3 工程河段水運量預測

3.1 腹地經濟分析預測

對工程河段的貨運流向統計結果表明,工程河段與上游4個省市的水運交流量占工程河段水運總量的27.64%,與中下游7個省市的水運交流量占工程河段水運總量的72.36%,可見工程河段航道主要承擔著長江上游地區與中下游的貨運流通。考慮長江上游烏江、嘉陵江、金沙江等支線河流通航條件將進一步改善,工程河段的服務腹地也將進一步拓展,尤其長江上游四川、云南、貴州等地通過工程河段與長江中下游的貨流交流將進一步加強,同時也會吸引西部等地區貨物通過陸運轉移至長江航運,工程河段的經濟腹地仍主要為長江經濟帶,且上游和中下游腹地對工程河段貨運量的貢獻將趨于均衡化。腹地區域GDP為貨運量預測中最直接的影響因素,GDP及其增長率預測結果直接來源于HSBC報告[12]。

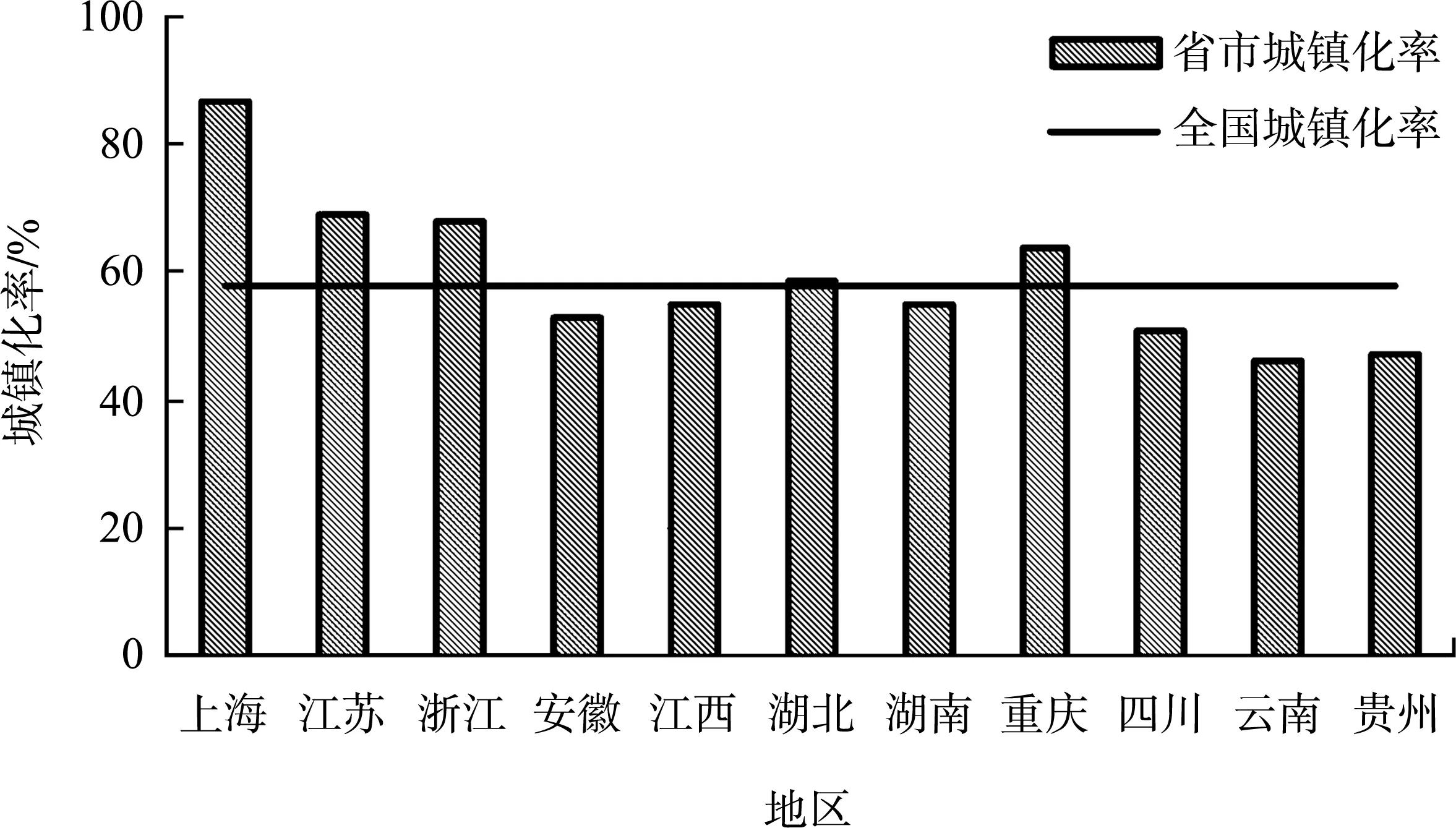

“一帶一路”倡議和長江經濟帶國家戰略的提出,使得長江經濟帶成為我國最重要的工業走廊之一,工業總量大、集聚度高,在供給側結構性改革背景下,結構優化、技術先進、高附加值的現代工業體系正在形成,根據長江經濟帶產業比重變化趨勢(圖6),長江經濟帶產業結構進入工業化的后期階段。長江經濟帶建設發展過程中,各省市城鎮化進程也不斷加快(圖7),根據美國城市學者諾瑟姆提出的城市化過程曲線,可以判斷長江經濟帶僅有上海市處于城鎮化后期階段,其余均處于城鎮化加速階段,城鎮化建設的基本物資需求仍將保持一定水平。據此,初步預測在2016—2030年期間,長江上中下游地區產業規模集聚,綜合運輸通道建設將會到達高峰,水運量將保持增長態勢,彈性系數會呈現穩定下降趨勢;預測2030—2050年期間,產業結構逐步完善優化,彈性系數下降趨勢略增大。

分析長江經濟帶以及重慶歷年水運貨運量比重,長江經濟帶水路貨運量比重從1997年的11.90%增長至2017年的21.59%,重慶水路貨運量比重從1997年的5.57%增長至2017年的16.02%。隨著長江經濟帶的發展以及工程河段航道條件的改善,大宗長距離的運輸多選擇運費更便宜的水路,未來水運量比重仍呈增長趨勢,而作為工程河段核心影響區域的重慶,水路貨運量比重增長趨勢將更加明顯。

圖6 長江經濟帶產業比重變化趨勢

圖7 2017年11省市及全國平均城鎮化率

3.2 水運總量預測

本研究對水運量預測的特征年份為2025、2035和2045年。1)指數平滑法中,主要基于水運量時間序列的發展趨勢,分析實際水運量的發展變化規律,對計算參數做出定性判斷,以此預測特征年份的水運量。2)回歸分析法中,將統計得到的2000—2016年的涪陵至豐都段水運量和腹地區域GDP數據進行回歸分析,預測特征年份的水運量。3)彈性系數法中,根據對產業結構調整的趨勢預測并綜合現有的情況,預測彈性系數在2025、2035和2045年取值分別為0.47、0.40和0.30。4)投入產出法中,根據預測的未來腹地GDP總量、產業結構和運輸結構調整趨勢,基于我國最新的2012年投入產出表建立區域間投入產出模型,首先預測特征年份的總貨運量,然后基于水運占比變化確定工程河段的水運量。

由于每種預測方法考慮的影響因素不同,預測結果也均有一定誤差,本文采用以上4種結果的平均值作為最終水運量預測值,預測2025、2035和2045年重慶涪陵至豐都河段水運總量分別為2.132 3億、2.714 3億和3.233 3億t,具體結果見圖8。

圖8 涪陵至豐都河段水運量綜合預測結果

預測結果表明,工程河段總水運量呈增長趨勢,平均年增長率為2.1%,但年均增長率逐步降低,2016—2025年水運量年均增長率為3.21%,2025—2035年水運量年均增長率為2.44%,2035—2045年水運量年均增長率為1.77%。

3.3 分貨類水運量

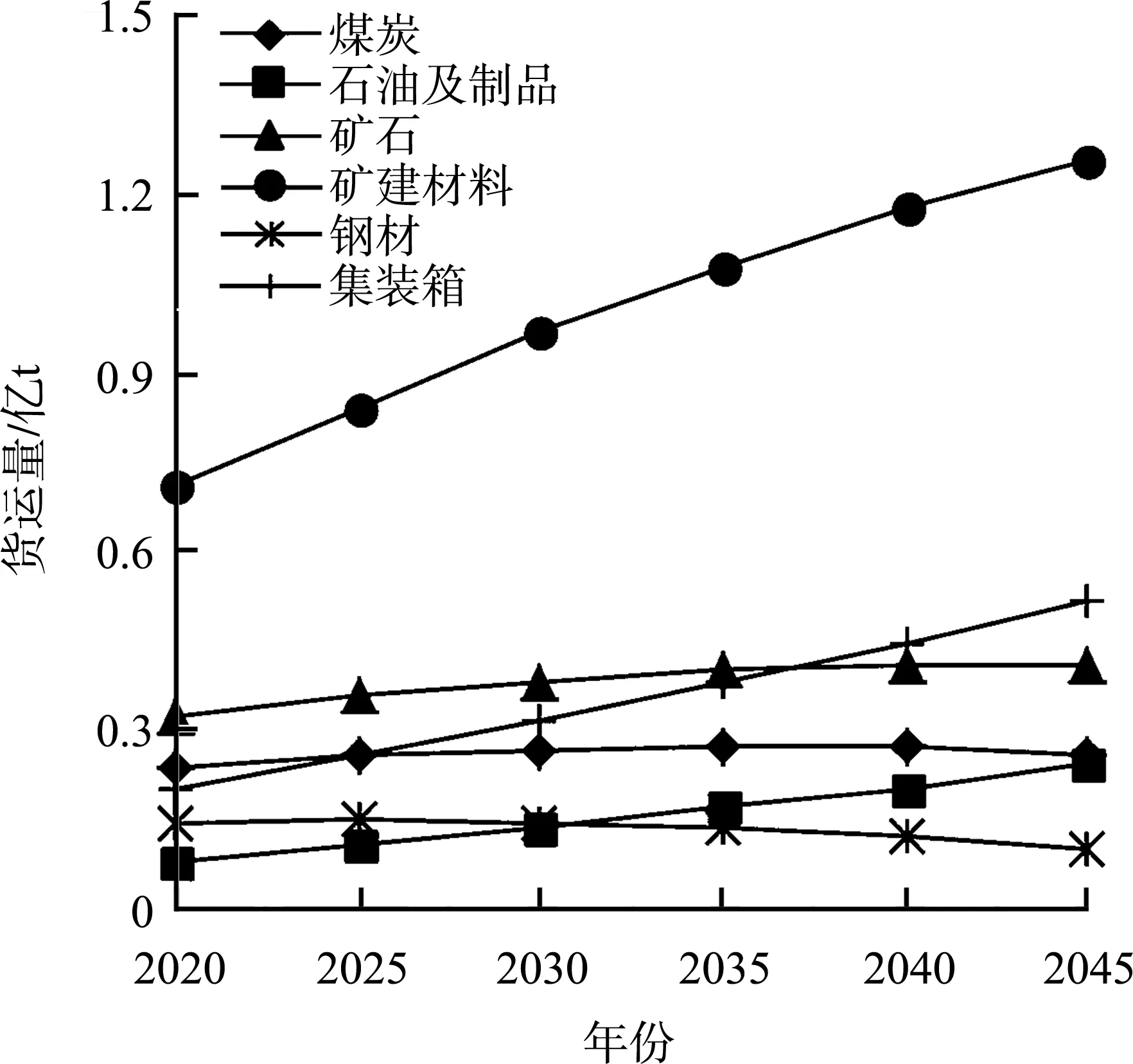

根據工程河段歷年分貨類水運量及占比情況,對礦建材料、礦石、鋼材、煤炭、石油、集裝箱共6種主要貨物的水運量進行預測。

分析影響各類貨物的社會經濟政策、生產和消費關系等,可知由于煤炭未來價格的變化而導致其占比在逐漸降低;礦石、鋼材隨著未來政策的發展和深加工體系的完善其占比在逐漸降低;石油、集裝箱隨著西部工業化的大力發展其占比在逐漸增加;礦建材料隨著工業化和城鎮化的發展其占比在未來達到峰值之后將趨于平穩,甚至有所下降。基于工程河段現有各類貨物水運量的占比及發展趨勢進行占比預測(圖9),進而結合總水運量預測各貨類貨運量,結果見圖10。

圖9 涪陵至豐都河段分貨類占比預測

圖10 涪陵至豐都分貨類水運量預測結果

結果表明,集裝箱、礦建材料水運量增長較為明顯,石油水運量緩慢增長,煤炭、礦石水運量基本平穩,鋼材水運量呈下降趨勢。礦建材料從2025年的842 3萬t增長至2045年的1.261 0億t,年均增長率達2.04%;集裝箱從2025年的255 9萬t增長至204 5年的517 3萬t,年均增長率達3.58%。

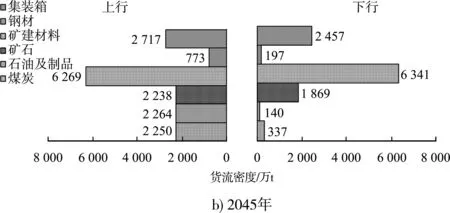

基于各貨類的水運量預測值,結合各貨類上下行的比例來進行涪陵至豐都河段各年份貨流密度的預測,結果見圖11。預測涪陵至豐都河段集裝箱、鋼材、礦石、石油、煤炭的上行水運量大于下行水運量,礦建材料的上下水量基本持平。其中,集裝箱的上行量從2025年的1 344萬t增加到2045年的2 717萬t;礦建材料下行量從2025年的4 235萬t增加到2045年的6 341萬t。未來本河段與長江上游地區主要是重慶主城進行水運交流增多,長江上游通過本河段到中下游地區的水運交流也呈增長趨勢。

圖11 涪陵至豐都分貨類貨流密度

4 結論

1)河段水運總量從2000年的1 241萬t增長為2016年的1.604 4億t,年均增長率達17.35%,下行水運量和上行水運量占比分別為34%和66%,合計貢獻了三峽過閘貨運量的94%。河段主要貨類包括礦建材料、礦石、鋼材、煤炭、石油和集裝箱,占水運總量的比例較穩定,始終在70%左右。

2)采用4種預測方法預測未來20年工程河段的水運量,結果表明2045年工程河段水運量將達到3.233 3億t,年均增長率達2.10%,主要貨物水運量占總水運量的86%。其中礦建材料和集裝箱水運量增長明顯,年均增長率分別達2.04%和3.58%;煤炭、礦石、石油水運量漲幅不大;鋼材水運量略有下降。

3)本文研究結果可為長江上游涪陵至豐都河段航道的建設規劃提供支撐,包括船舶運輸組織和經濟效益分析等。此外,本文提出的水運量統計方法提供了更多的數據細節,提出的預測方法相較傳統方法體現了多因素的影響,但預測方法方面仍有待于進一步完善。