茶道哲學思想在茶室空間設計中的表達

唐洪流 葉劍南

摘 要 我國的茶道自形成以來就受到了多種思想文化的熏陶,其中以儒、釋、道三家學說的感染為最主要。在漫長的發展過程中,茶道將此三家之思想精華融匯一體,并賦予其基于茶的深刻內涵。文章通過對茶道中蘊含的儒釋道中和、空無、自然思想的梳理,然后歸納其在茶道空間氛圍中的表露特性,并將其融入于茶室的空間設計中,提出了以含蓄、簡樸、原真為要義的茶室空間表達方式,以期為現代茶室空間設計提供一些思路。

關鍵詞 茶道思想;茶道空間;空間設計;茶室

1茶道中的哲學思想

1.1 儒家之“中和”

自漢代起,儒家思想就被統治者們所推崇,并主導著我國人民的價值觀念取向,因而也滲入了人們在飲茶過程中形成的茶道精神。儒學體系中的“中和”思想所表達的即是一種折中調和的處世之態,“中”指一種平衡且合理的不偏倚狀態;“和”則是強調一種人與人、人與自然的以和為貴的觀念取向。另外,儒學體系中“禮”的概念表明了人的行為規范,包括主客、親疏、輩分等之間的禮儀關系,某種程度上亦是為了調和人與人之間的關系。這些儒學哲思精神與茶的社會作用如“以茶會友”“以茶待客”以及各樣的茶俗與茶禮等具有本質上的一致性。

1.2 佛家之“空無”

唐代我國佛教興起,茶具有提神醒腦的功效,并且茶水的苦寂與回甘的特點可以誘發人的深思與冥想,助其品味人生,參破“苦諦”,因而廣受僧侶們的青睞,在寺廟中普及開來。自此茶道便與佛家之禪宗精神結下了不解之緣,所謂“禪茶一味”。《心經》中講到“五蘊皆空”,佛理中對于禪的追求即是達到一種“空”與“無”的狀態,這種狀態映射了返璞歸真、淡泊隨性的人生觀念以及追本溯源的思想境界,在茶道中即演化成了原真、淡雅、質樸的品質。此外,“空”與“無”還表現為一種“放下”的心態,佛家思想中“放下”指心態的轉變,即放下心中的妄念,懷揣一顆“無往”的平常之心,讓心靈得到棲息與釋然,這種情結也是人們飲茶的目的與希冀。

1.3 道家之“自然”

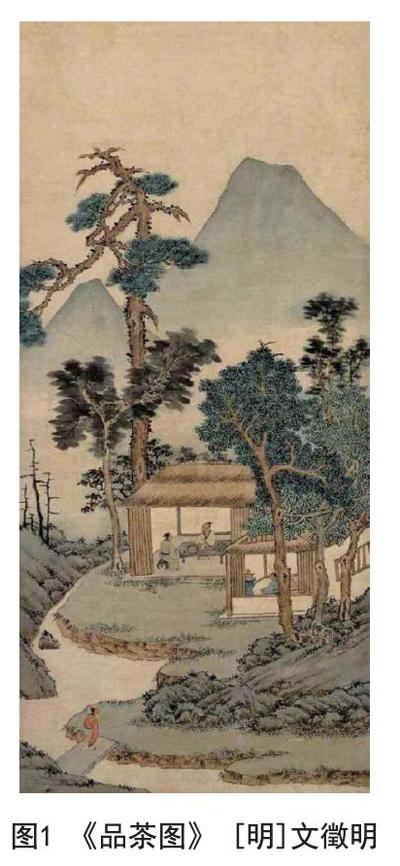

道家思想是自然、無為與率真的有機統一,道家之“自然”不僅體現了人對于親近自然的訴求,也表明了人對于無拘無束與豁達超脫的自由狀態的追尋[1],契合了茶的自然屬性以及飲茶人的心靈夙愿,對我國茶道的發展有深遠的影響。儒家之“和”思想中提到了人與自然的和諧,而道家則將此理念提升到了一個更高的層次。“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”、“天地與我并生,萬物與我為一”,表明了包括人在內的萬物同出一源,人與自然是相互聯系的統一整體,這種哲思在茶道中表現為人對自然的回歸憧憬。從古人的一些品茶圖(圖1)中可以看出,古時文人騷客好在山野之中或是流水之濱,一邊烹茶品飲,一邊體會山水自然,領悟逍遙自在的生活狀態與天人合一的精神境界。而時至今日,仍有許多茶室選址于自然景區中,人們依然偏好在自然景觀優良的環境中品飲茶水。

2茶道空間氛圍屬性

2.1 平和性

陳香白先生曾提出,中國茶道精神可以用一個“和”字來概括,這種“和”的內涵意義豐富,它包括了儒家的禮儀引控之和,還包含了佛家的超脫現世之和以及道家的純任自然之和[2]。茶室終究是立足于環境中并服務于人,這便要求其空間表現出平和的氣質,包括空間與環境的和諧統一以及空間于人的平易親和。空間與環境的平和關系在于茶室在介入環境的過程中需要懷有謙遜的態度,不破壞環境原始的狀態,并且茶室的內外部空間也要適合環境本來的氛圍,做到內外的整體統一,空間與環境融和一體;而空間于人的平和關系在于空間要對茶人呈現包容與歡迎的姿態,即茶室空間在注入深邃的文化內涵以及思想精神的同時,也要注重親和情感和交流性的塑造。在平實且充滿多種交流形式的空間中,人會產生一種自如與歸屬感,這便達成人與空間的“和”,進而也促成空間中人與人之間的“和”。

2.2 溯源性

僧人與道士借茶參禪悟道,探尋生命以及宇宙的起源,這種追本溯源的精神行為逐漸影響了茶道的發展,成為茶道的一個標簽,進而也成為茶室空間追求的一種精神意向。茶室空間氛圍的溯源性可以從兩個方向來表現,一者是對于空間原型的追尋,二者是表達褪去虛假的原真面貌。舊時,一張茶桌加上一副棚子以及一套茶器,便構成了茶室最初的“形制”。盡管在不斷的發展中茶室的形式和內容得到了豐富,但不論變化如何,其最初的原型一直未發生改變,這是基于茶室最根本的喝茶功能所形成的。茶室空間的溯源性即是這種對于至簡狀態下的原初形式的解釋,表達一種“無即是有,一即是多”的空間簡約理念,并且以形式上的“少”體會精神上的“多”[3]。茶室空間的溯源性還在于一種“真”的品質的流露,它表達了一種純然的真實狀態以及揭開表象的本質內容——拋去無意義的附加與修飾,把握至深的真諦。

2.3 自然性

茶與生俱來便固有自然的屬性,茶道哲思中蘊含的儒釋道的思想也都透露出了對于自然的敬仰、崇尚以及追尋。茶葉中的自然性,尚且可以認為單純指原始的大自然狀態,而茶道與茶道空間中的自然性就被賦予了更深層次的含義,演進成表示一種自然形成的無序狀態或是從自然中概括而來的人為自然狀態[4]。因此,茶道空間氛圍的自然性烘托,不僅在于引入花、木、竹、石等屬性上即表現了自然的元素,而重要的是營造一種沒有刻意安排的“無為”的空間狀態,即映射了老子提出的“道法自然”。另外,在具體的空間要素設計環節上,要注意不要因人的介入而破壞要素本來的天然真趣,即“少匠意,多野趣”,或者是通過人對于自然的深刻理解,為人造之景注入自然的神韻,就如同我國傳統造園技藝的精髓所指,使空間表現出渾然天成的效果,即“雖由人作,宛自天開”。

3茶室空間的茶道哲思表達

3.1 含蓄的空間限定

茶道中的“中和”思想體現了茶人含蓄與委婉的性格,即一種基于交往的以和為貴的做人處世態度。這種含蓄的精神品格體現在茶室空間中,可以表達為空間的模糊限定。正如張永和先生認為的,“含蓄”的概念使空間產生了一種組的關系,空間被打開并具有整體性[5],這種限定形式不是要使空間變得收斂,相反是讓其具有包容與開放的特點。可以將空間中明確的分隔要素虛態化、活動化或者標識化處理,將空間限定的過程隱晦地表露出來,使空間整體靈動,各部分互有區別而又交織一起。也可以將室內空間往戶外拓展使空間的邊界被賦予不確定的曖昧的性質,將內外空間調和在一起。例如建筑師隈研吾設計的空中茶室(圖2),點狀的鋼柱加上活動的玻璃與拉門,形成了一種輕微的若隱若無的分隔,茶室的地面以及屋檐作為標識向四周伸出,形成“緣側空間”,既隸屬茶室也歸于環境。這種模棱兩可的含蓄限定既是表達了一種中間平衡的合理狀態,也是對空間與環境交匯融和的詮釋。

3.2 簡樸的空間形式

簡單質樸的特性體現了對本質與自然的回歸渴求,同時又具有一種特殊的親和感染力,是對茶道中的多種哲思精神的共性概括。簡樸的空間形式不僅是單純地摒棄繁雜的表象修飾,也是強調以形式上的化整為零獲得簡潔明快的空間效果,更是在于用高度精簡的方式提煉豐富的空間意境與情感,使人處在其中能誘發多重的聯想。這種空間的處理方式即是將感情意味的繁與多隱埋于空間的簡與少之中,體現出簡約而不簡單的空間氛圍。

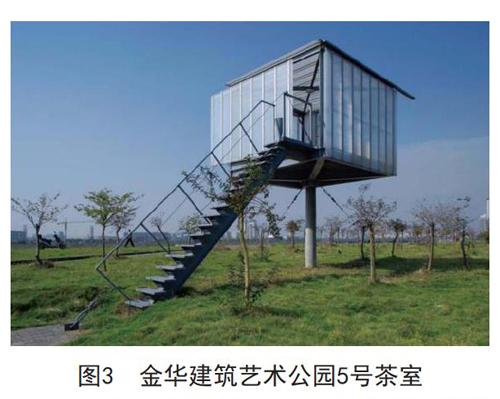

建筑師劉家琨設計的金華建筑藝術公園5號茶室就是茶室空間簡樸概念的極致表達(圖3),型鋼為骨架,半透明陽光板為表皮,加上一張簡易的茶桌便構成了其空間的基本內容,形式簡潔純樸,沒有任何的附加的遮掩與修飾,空間中的每一個部件都有其存在的意義,寓意著本初的茶室空間原型。此外,茶室的架高處理、半透明陽光板運用以及表皮的掀翻式設計,將光、風以及周圍的環境景色都納入到這個狹小的空間中,這些不斷變化的非實體內容可以觸動空間中人的心境變化,引導人產生思考與心境的共鳴,為空間賦予了飽滿的情感內容。

3.3 原真的材料屬性

不論是茶道空間的追本特征還是自然性質,都流露出了對于原始與真實狀態的崇尚,這是基于茶葉本身的天然屬性而形成的。在營造純然的茶室空間的過程中,表達材料的真實面貌是一種有效的方式,這種途徑具有兩種方向:其一為自然材料的運用,源于自然的原生態材料因其質感、紋理、色彩等特征本身就融入了豐富的情感內涵,例如竹子的堅貞,木料的親和,石材的沉穩等,這些自然材料的真實屬性不僅契合了茶人的氣度與情結,也反映了茶道的原真品格;其二為減少材料的掩飾,人工制造的磚、金屬、混凝土等材料盡管本身不具有明顯的自然表象屬性,但其制造的工藝、自然的風化以及歲月的沖刷均會在它們身上留下自然的痕跡,不加掩飾地將這種真切的經歷傾訴出來,也是一種原真精神的體現。例如廈門原色茶陶茶室(圖4),空間中主要表達的材料為磚和混凝土,設計者不加修飾地將磚與混凝土的野蠻肌理暴露出來,仿佛每一道斑痕都承載著一段真切的故事,使空間具有靜寂與原真之感[6]。

4結束語

我國的茶道是對飲茶之道、茶人品性以及傳統哲思的高度提煉,是具有強烈民族特色的非物質文化精華。茶室作為傳統的休閑場所也隨著人們消費水平的提升正在復興。然而,茶室終是消費場所,在現代商業氛圍的影響的下,一些茶室空間難免趨于膚淺與浮躁,充滿了濃郁的商業氛圍,這有悖茶道的要義,不利于我國茶道精神的傳承與發展。這便要求現代的茶室空間設計不忘茶道初衷,在領悟其核心精神的前提下,做出適宜當下人們心理需求和文化需求的現代化演繹。

參考文獻

[1] 孫瑞.老莊哲學對中國茶道影響的思考[J].云南社會主義學院學報,2014,(4):405-406.

[2] 陳香白.論中國茶道的義理與核心[J].中國文化研究,1994,(3):81-86,4.

[3] 謝驍.見形,見心,見性——茶室設計中的“禪境”表達[J].江西建材,2017,(13):5-6.

[4] 陳巧任.以自然元素為主題的茶室空間設計[J].建材與裝飾,2019,

(24):105-106.

[5] 武君君,何純.“含蓄空間”在現代建筑中的應用——張永和建筑研究[J].企業家天地(理論版),2010,(8):250-251.

[6] 劉家琨,申捷,汪維.金華建筑藝術公園5#茶室[J].城市環境設計,

2010,(Z1):114-117.