彭真:城市規劃考慮長遠

2020-06-24 06:48:08鄭學偉

時代郵刊 2020年11期

關鍵詞:發展

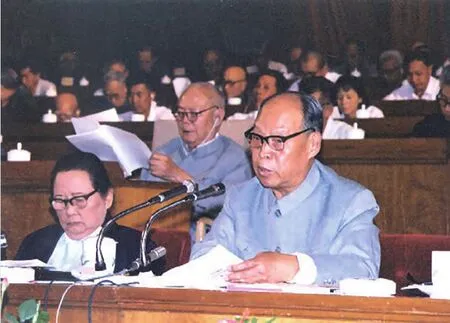

新中國成立后,北京首任市委書記彭真直接領導了北京解放后17年的城市建設工作。1956年10月,彭真在北京市委常委會上談北京城市規劃時,提出了一系列具體可行的意見。

關于人口規模,彭真認為,北京市人口近期發展到500萬人左右,將來要發展到千把萬人。關于道路寬窄,他提出:將來的問題是馬路太窄,而不會是太寬。我們不要只看到現在全市只有不到一萬輛小汽車,要設想將來有了幾十萬輛、上百萬輛汽車時是什么樣子。道路窄了,汽車一個鐘頭才走十來公里,豈不是很大的浪費?關于城市綠化,彭真提出:城市內應先劃定各區公園分布網,劃定后即公布,以免今后陷于被動。居民樓前面靠馬路的地方可以留出一些空地搞綠化。工廠區內亦須留出充分空地建設園林,以調劑環境。

當時計劃部門有不同意見,認為人口發展規模過大,居住區用地定額偏高,規劃的道路偏寬,綠地河湖水系面積也偏大。對于這種意見,彭真說,城市規劃要有長遠考慮,要看到社會主義的遠景。城市規劃如果不考慮遠景,終究是要挨罵的。在講這些話時,北京因為汽車少,馬路顯得空蕩蕩的,有人將馬路修寬些的主張稱為“大馬路主義”。彭真則回應:“大馬路主義就大馬路主義吧。不要害怕,要看是否符合發展的需要。”就這樣,在當初描繪首都建設宏偉藍圖時,彭真堅持給后人留下了一個寬裕的發展空間。(摘自《學習時報》,鄭學偉/文)

猜你喜歡

中國核電(2021年3期)2021-08-13 08:56:36

中國臨床醫學影像雜志(2019年1期)2019-04-25 06:49:28

家庭影院技術(2018年11期)2019-01-21 02:20:52

紅土地(2018年12期)2018-04-29 09:16:48

華人時刊(2017年21期)2018-01-31 02:24:01

北方交通(2016年12期)2017-01-15 13:52:53

中國衛生(2016年5期)2016-11-12 13:25:42

中國衛生(2015年2期)2015-11-12 13:13:54

當代縣域經濟(2015年12期)2015-03-20 15:51:06

創業家(2015年7期)2015-02-27 07:54:15