蘭坪縣分江鉛鋅礦床地質特征及找礦標志

趙慶紅,郜周全

(云南省地質礦產勘查院,云南 昆明 650051)

近年來,在蘭坪盆地東緣新發現了分江鉛鋅礦床,隨著勘查工作的不斷深入,在蘭坪盆地東緣的菜子地~分江一帶,沿通甸河斷裂以東分布有蘭坪菜籽地鉛鋅礦床、青甸灣鉛鋅礦床、四廠鉛鋅礦床及分江鉛鋅鉛鋅礦、善一羅鉛鋅多金屬礦、劍川金山桃鉛鋅多金屬礦等眾多以鉛鋅為主的礦床(點),其中蘭坪菜子地鉛鋅礦、分江以及劍川金山桃鉛鋅礦達中型規模。已知礦床(點)及重要化探異常帶沿通甸河斷裂東側成帶集中分布,構成一條呈近北北西向的展布鉛鋅銀多金屬礦帶,展示出較好的找礦遠景,有望成為蘭坪盆地東緣地質找礦近期取得突破的地區之一。

筆者以礦床—分江鉛鋅礦床為研究對象,結合外圍勘查新資料,在精細的野外調查基礎上,通過解剖礦體礦化特征,初步總結其控礦因素,進一步深化對區內鉛鋅礦床成礦規律的認識,為尋找新礦體和擴大礦床規模提出找礦靶區,從而為區內鉛鋅礦床找礦預測和找礦勘查工作部署提供支撐依據,為生產實踐服務。

1 區域成礦地質背景

礦區地處蘭坪盆地東緣,屬三江成礦帶德欽~維西(火山弧)Cu-Pb-Zn-Ag-Fe-Mn-Au礦帶,西與蘭坪~普洱(地塊)Cu-Pb-Zn-Ag-Fe-Hg-Sb-As-Au-鹽類礦帶接壤。

區內出露地層主要有中、上三疊統、侏羅系、白堊系、古近系、新近系及第四系。其中與成礦有關的地層主要為中三疊統上蘭組(T2s)和上三疊統三合洞組(T3sh)。中三疊統上蘭組(T2s)為一套淺海陸棚相的泥質與碳酸鹽沉積組合,是區內重要含礦層位,劍川彌沙一帶的東水箐鉛鋅銅多金屬礦、東莊鉛鋅礦等礦床(點)即產于該地層中;上三疊統三合洞組(T3sh)為一套淺海相碳酸鹽夾泥質的沉積組合,由于受盆地內火山活動影響,三合洞組灰巖中富含鉛、鋅、銅、銀多金屬元素,是區內主要含礦層位,已知菜子地、分江、金山桃等主要鋅礦等礦床(點)均產于該地層中;侏羅系花開左組(J2h)、注路組(J3b)以及白堊系景星組(K1j)、南新組(K2n)地層中見有含銅砂巖夾層,是尋找銅礦的重要層位。

區域性通甸河大斷裂在礦區以西通過,是區內主干構造,受其影響,區內構造以斷裂為主,褶皺被斷裂破壞殘缺不齊。通甸河斷裂呈330°~340°方向延伸,遙感影像及地貌特征明顯,沿斷裂溫泉呈線性分布。斷裂東盤為T2s淺灰色板巖及灰色微晶片巖夾大理巖,淺灰綠色粗--細砂巖和T2p流紋巖,西盤為新生界的碎屑巖。斷裂帶寬約30m~100m,擠壓破碎強烈,斷層泥、糜棱巖化、片理化、揉皺及發育。斷裂帶錯動變質明顯,斷裂帶中褐鐵礦化、鉛鋅礦化強烈。區域性斷裂構造在成礦作用中起主導作用,其派生的次級斷裂裂隙則構成很好容礦空間。不但具有長期性、復雜性,而且具有明顯的繼承性、階段性,不同期次構造相互干擾、混雜、疊加和改造,導致了本區成礦活動的多樣性。

2 礦床地質特征

2.1 礦區地質特征

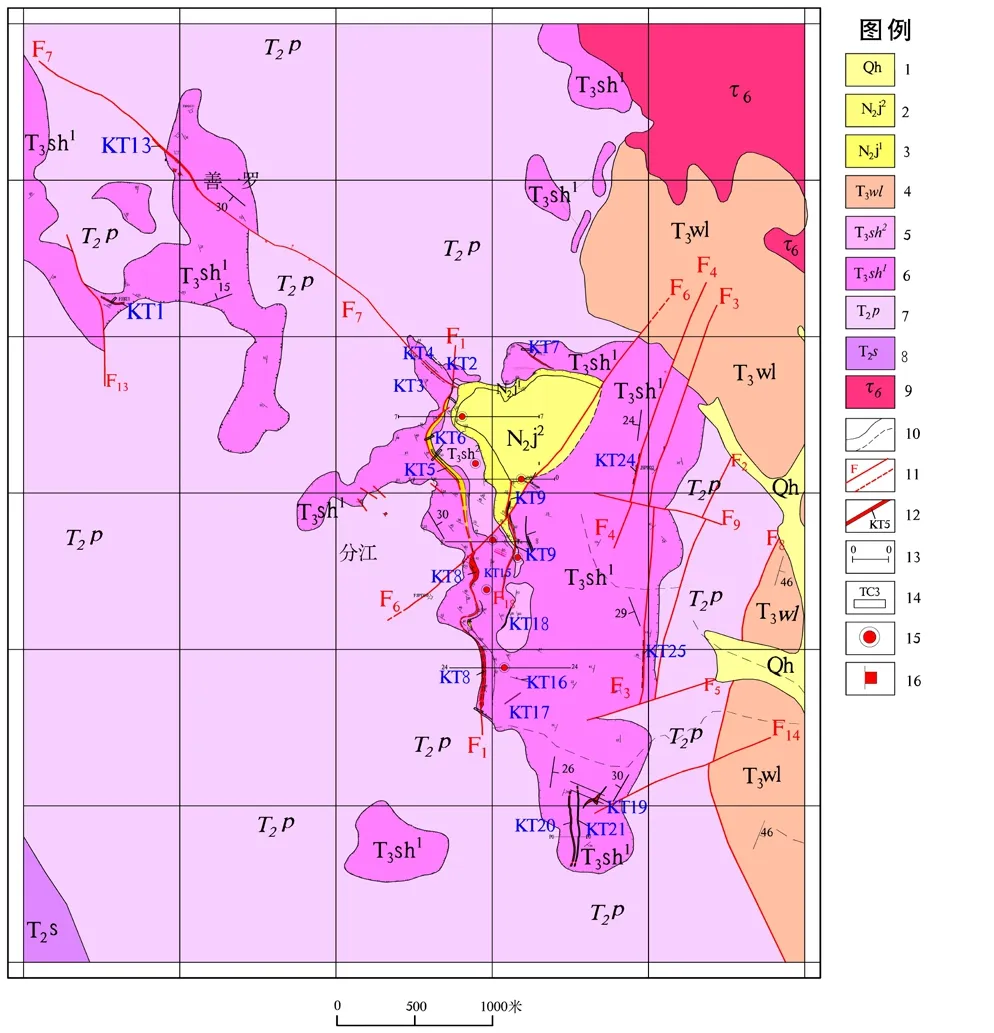

礦區主要出露地層有中三疊統攀天閣組(T2p)、上三疊統三合洞組(T3sh)及第四系全新統(Q)(圖1)。中三疊統攀天閣組(T2p):上段為灰綠色流紋巖夾凝灰巖、灰巖。下段為灰綠色英安巖夾凝灰巖、灰巖透鏡體。上三疊統三合洞組(T3sh):巖性為灰、深灰色含燧石團塊及條帶狀含骨屑粉晶灰巖、塊狀細屑灰巖、粉晶泥晶灰巖、粉晶白云巖,含雙殼類及海百合莖化石。該層內富合有機質及金屬元素,是礦區內主要含礦巖系,主要呈北北西向分布于礦區中部,東、西兩側均以角度不整合與三疊系、侏羅系地層接觸,構成金山桃向斜構造核部。由于斷裂發育,褶皺保存不全,以金山桃向斜相對保存完整。金山桃向斜為礦區主體褶皺構造,軸向近南北,西翼較完整,巖層傾角一般在25°~50°間,東翼殘缺不全,巖層傾角一般在20°~40°間,北端略微仰起,南端急劇翹起。向斜從屬次級構造如小揉皺、小斷裂及節理裂隙較發育,為礦體就位提供了有利空間。

礦區巖漿活動較為強烈,以晚三疊世中酸性噴出巖為主,由英安巖、流紋巖、流紋質凝灰熔巖等組成,其分布明顯受斷裂的控制。礦區北東角,有喜馬拉雅期粗面巖分布。此外礦區東部老君山一帶,分布有正長斑巖、石英斑巖巖株、脈狀狀侵入,其礦化特征有待進一步研究。

2.2 礦體特征及礦石質量

2.2.1 礦體產出狀態及規模大小

圖1 云南省蘭坪縣分江鉛鋅礦地質圖

研究區初步圈出25個鉛鋅礦體,經過詳細的地質測量和槽探、鉆探、坑探工程揭露,據礦體的產出特征及其空間分布,區內礦體可分為層狀(似層狀)礦體、脈狀(大脈狀)礦體、不整合面透鏡狀礦體三種礦化類型。

2.2.2 層狀(似層狀)礦體

主要有以KT5、KT6、KT8等礦體,以KT5為代表,礦體賦存于三合洞組下段(T3sh1)灰巖中部層間破碎-裂隙帶中,地表礦化連續性差,可能為氧化淋失貧化所致;淺部坑道中見厚度較大,品位較高的氧化礦,呈現氧化次生富集的特點;中深部鉆孔中均見到較穩定的硫化礦,但礦體產出波曲變化,分支、復合現象明顯,礦體厚度、礦化變化大,呈現品位貧化的特點。礦(化)體總體傾向北東,傾角20°~45°波曲變化。礦體品位Pb0.34%~14.10%、Zn0.025%~4.66%、Ag4.34g/t~56.45g/t;鉛鋅比為1:0.88,礦石品位中部高,上、下部低;礦石類型由地表~淺部的氧化礦到深部鉆孔中變化為硫化礦。

2.2.3 脈狀礦體特征

脈狀礦體有KT1、KT2、KT3、KT4、KT7、KT9等礦體,以KT9為代表。KT9為礦段內主礦體之一,礦體賦存于三合洞組下段(T3sh1)灰巖斷裂破碎帶中,地表因氧化淋失貧化礦化連續性差;礦體走、傾向延伸均未控制,尚存在延伸(深)遠景。中深部礦化較穩定,但產出波曲變化,分支、復合現象明顯,總體呈現淺表品位較低,向深部品位變富的特點。礦體走向近南北,傾角85°~40°,走、傾向呈現波曲變化。礦體品位Pb1.29%~4.43%,局部可達12.62%、Zn1.13%~9.31%,局部可達20.51%、Ag12.69g、t~44.57g、t局部可達85.8g、t;鉛鋅比為1:1.81。礦體厚1.72m~11.37m,平均厚5.03m。礦體形態較復雜,膨縮、分支,厚度、品位變化大。礦石類型為以鋅為主的含銀鉛鋅氧化礦為主,深部出現含銀鉛鋅硫化礦。

2.2.4 不整合面透鏡狀礦體特征

不整合面透鏡狀礦體產于在T2p與T3sh1沉積間斷面間,一是古風化殼起伏不平,出現基底凹陷;二是受后期構造作用出現波曲凹陷或形成剝離弱化部位、虛脫空間,三是三合洞組巖溶孔洞或古溶洞為含礦熱液的充填交代提供有利空間,往往形成較具規模的富厚鉛鋅礦體,有KT13、KT19、KT23等礦體,以KT19為代表。KT19礦體賦存于三合洞組下段(T3sh1)灰巖下部,距底部巖層—攀天閣組(T2p)流紋巖0~13m,即礦體底板為流紋巖或灰巖,頂板均為灰巖;當礦體以流紋巖為底板時,界限清楚,以灰巖為底板和頂板時一般沒有明確界限。控制礦體底板標高在3390m~3450m間,控制地表露頭長大于150m,寬3m~25m,平均寬10.78m,呈透鏡狀沿北東方向展布,沿軸部深部控制最長130m,走、傾向延伸尚未完全控制,礦體局部膨大部位厚達5.75m~14.62m。礦體品位為:Pb3.21%~7.06%;Zn2.34%~4.73%,伴生Ag31g/t~69g/t;礦石類型為含銀鉛鋅氧化礦。

2.2.5 礦石特征

分江鉛鋅礦的礦石礦物種類簡單,分氧化礦物和硫化礦物,以氧化礦為主。氧化礦物有白鉛礦、鉛礬、鐵鉛礬、菱鋅礦、水鋅礦、異極礦、褐鐵礦,局部有孔雀石,其中以菱鋅礦、水鋅礦、白鉛礦、鉛礬為主;硫化礦物主要有方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、輝銀礦。以方鉛礦、閃鋅礦為主。礦區脈石礦物以方解石為主、白云石次之,少量的粘土、石英,局部地段可見少量重晶石、天青石及石膏。

礦石組構:氧化礦石以風化殘余、膠狀結構為主,尚有交代網格狀、網脈狀結構,而構造則以皮殼狀、蜂巢狀為主,其次為粉末狀、土狀構造。硫化礦礦物組合為閃鋅礦、方鉛礦為主,組構以晶粒結構、塊狀、浸染狀構造為主。

2.2.6 圍巖蝕變

主要有碳酸鹽化(研究區主要是方解石化)、硅化、黃鐵礦化、重晶石化等,圍巖蝕變強弱與礦石品位貧富、礦體規模有直接關系,蝕變較強部位,礦體規模較大、礦石品位較高。

2.2.7 礦床成因

印歐大陸碰撞在大陸內部形成富含成礦鹵水的盆地,鹵水在深部被加熱,由于碰撞造山構造擠壓導致流體的流體通過縱橫交錯的斷裂系統由下而上運移,沿途萃取Pb、Zn等成礦物質,在盆地從壓向張性轉換期間(盆地走滑拉分期)引起應力松弛,受重力驅動,最終在張性空間卸載成礦,初步認為屬MVT型鉛鋅礦床。

3 控礦條件及找礦方向

3.1 控礦條件

3.1.1 構造因素

維西-喬后大斷裂控制著區總體構造格局,是區內主要的控礦構造。其次級斷裂及金山桃向斜一并組成了其從屬構造,有更次級小斷裂、層間小滑動斷層、節理裂隙等導致三合洞組下部灰巖普遍破碎巖化,為成礦元素的遷移、富集提供了有利導礦、容礦構造。已知礦體主要賦存于向斜軸部南北向斷裂破碎帶、兩翼層間破碎帶、節理裂隙帶、碎裂~角礫巖化帶中,其產出礦體規模一般較大,品位相對較高,為主要容礦構造;少數礦體產于北西向、北北東向斷裂破碎帶內,其產出礦體規模相對較小,品位較低;近東西向節理裂隙中有脈狀礦體產出,礦脈品位富,但規模小,多為單脈分布,僅局部出現相對集中的復脈帶。

3.1.2 地層因素

蘭坪盆地東緣的礦體多產于上三疊統三合洞組灰巖中,已有資料顯示礦區Pb、Zn地球化學高異常背景值,說明三合洞組灰巖在沉積過程中形成富含Pb、Zn的礦源層。同時下三疊統攀天閣組雙峰式火巖巖中也富含Pb、Zn、Ag等金屬元素,認為同屬于礦源層。但攀天閣組巖性較致密,難以形成開放空間,不利于礦體就位。

3.1.3 巖性因素

三合洞組灰巖脆性相對較大,比較容易破碎,導致三合洞組灰巖普遍碎裂~角礫巖化,為含礦熱液的充填交代提供有利空間。

3.1.4 基底巖系因素

攀天閣組流紋巖與三合洞組灰巖存在沉積間斷面間,局部出現基底凹陷。流紋巖與灰巖能干性差異,灰巖脆性相對較大,受力后灰巖普遍碎裂,形成裂隙、虛脫空間,為礦體就位提供了有利空間。

3.2 找礦方向

根據前述區內礦產分布特征,控礦地質條件,結合已知礦床(點)分布及本次研究成果綜合分析預測,找礦應以分江—金山桃地區為中心,沿含礦層位三合洞組向北、南方向展開。礦區的深部及南部金山桃、下竹坪、月亮坪一帶,還有較大的找礦空間,應重點開展勘查工作。

(1)蘭坪分江-劍川金山桃鉛鋅礦區周邊及深部:分江鉛鋅礦區東部、北部及深部尚未完全控制,且礦體呈北北東向展布,其斷裂(層間)破碎帶是礦區內最大的主結構面,KT5、KT6、KT8呈平行礦體發育,化探異常吻合較好。該區段也是激電所圈出的低電阻率、高激化率,與瞬變(TEM)異常重疊性較好的地區,在該地段布置工程可望獲得較好的找礦成果。

(2)礦區南部劍川下竹坪、月亮坪-麻栗坪一帶,為分江礦區南延,沿通甸斷裂及兩盤出露三合洞組、上蘭組碳酸鹽巖;同時分布有較好的鉛、鋅、銅等地球化學異常,異常值高,濃集中心明顯,與礦化重疊性好。已發現有鉛、鋅、銅、鐵等多金屬礦床(點),呈現了較好找礦遠景。

4 結論

分江礦區出露地層主要為三合洞組(T3sh)碳酸鹽巖及攀天閣組(T2p)中酸性火山巖,其巖石具較高的Pb、Zn背景值,是礦區的礦源層;區內構造以金山桃向斜及北西向斷裂構成的主要構造格架,控制了次級構造的發育及礦(化)體的分布。

已知礦體賦存于三合洞組(T3sh)白云質灰巖、灰巖質角礫巖及碎裂巖中,可分為層狀(似層狀)礦體、脈狀(大脈狀)礦體、不整合面透鏡狀礦體三種礦化類型;下竹坪、月亮坪一帶是成礦有利的區段,與已知礦床具相似的地質特征及物化探特征,具有較好的找礦前景,投入勘查,有望獲實現找礦突破。