遼寧阜新水泉溝金礦區礦體的地質特征及找礦標志

楊紅恩,董 軍

(遼寧有色勘察研究院有限責任公司,遼寧 沈陽 110013)

1 區域地質概況

水泉溝金礦大地構造位置處于華北陸臺燕山臺褶帶遼西臺陷北鎮凸起的北緣,區內太古宇變質基底廣泛分布[1]。區域出露地層主要有太古宇建平群深變質巖,元古宇長城系大紅峪組(Chd)、高于莊組(Chg)、薊縣系霧迷山組(Jxw)和中生界白堊系義縣組(K1y)、阜新組(K1f)、孫家灣組(K2s)等。

構造活動有北東向大巴-瓦子峪-后三角韌性剪切帶,帶內脆性斷裂發育,尤以近EW向和NE向斷裂構造最為發育,是本區主要的控礦、容礦構造。

區內巖漿巖主要為中酸性深成侵入巖,主要有恒山花崗巖、喇嘛洞花崗閃長巖體、新大巴花崗巖體等,它們與金礦的形成關系密切。

區域內礦產主要為金礦、鐵礦及煤礦等,己知的排山樓金礦、老虎溝金礦、大板金礦、二道嶺金礦和大櫻桃溝金礦等,均受該北東向韌性剪切帶控制。

2 礦區地質特征

礦區內出露地層為太古宇建平群大營子組(Arjnd),常呈殘留體形式存在于中侏羅世海棠山超單元恒山花崗巖體中,巖性以斜長角閃巖、斜長角閃片麻巖、條帶狀長英質黑云斜長混合巖和長英質糜棱巖為主。

礦區內斷裂主要為韌性斷裂和脆性斷裂,韌性剪切帶中受剪切的巖石為太古宇建平群大營子組(Arjnd)、中元古代長城系大紅峪組(Chd)和高于莊組(Chg)及中侏羅世海棠山超單元恒山花崗巖體,形成各種形式的糜棱巖和超糜棱巖。

脆性斷裂可見NWW向、NNE向、SN向及近EW向,其中以NWW向斷裂構造(Ⅰ號礦體)及與其平行的斷裂構造為主,其內部分巖石具強烈破碎、糜棱巖化;SN向斷裂構造(Ⅲ號礦體)的特征是可見糜棱巖化帶(寬達0.5m)和斷層泥,它們在含金石英脈及蝕變巖的上下盤出現。

礦區內巖漿侵入巖十分發育,主要為燕山期黑云二長花崗巖、二云二長花崗巖及花崗閃長巖,與太古宇建平群大營子組(Arjnd)接觸處形成接觸交代蝕變,此外,還有零星出露的NE向、SE向閃長巖脈(δ)、石英斑巖脈(γπ)、石英脈(q)等。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

礦區內共圈定了6條含金蝕變帶,分布位置見圖1,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ和Ⅵ含金蝕變帶走向近EW向,傾向S,Ⅲ和Ⅴ含金蝕變帶走向近SN向,傾向E,含金蝕變帶產狀較陡,不連續,局部有膨縮現象,其中Ⅰ含金蝕變帶規模最大。Ⅰ含金蝕變帶為石英脈-蝕變巖型,發育于F6斷裂帶內,賦存于似斑狀黑云二長花崗巖中,礦體在地表斷續出露,延長約400m,厚0.30m~1.60m,傾角地表較陡,深部變緩,總體產狀為200°∠70°~78°,礦體沿走向和傾向均具舒緩波狀,呈脈狀、似脈狀、透鏡狀、囊狀產出,并具有向南西側伏的趨勢;礦體由石英脈、擠壓破碎帶和蝕變花崗巖組成,石英脈位于礦體上部,在TC30探槽內出露寬度1.05m,向兩側延長方向有膨縮、尖滅再現現象;中間為擠壓破碎帶,出露寬度0.15m;下部為蝕變的花崗巖,與擠壓破碎帶接觸處蝕變較強,與圍巖似斑狀黑云二長花崗巖呈漸變關系,礦體品位(0.36~13.90)×10-6。

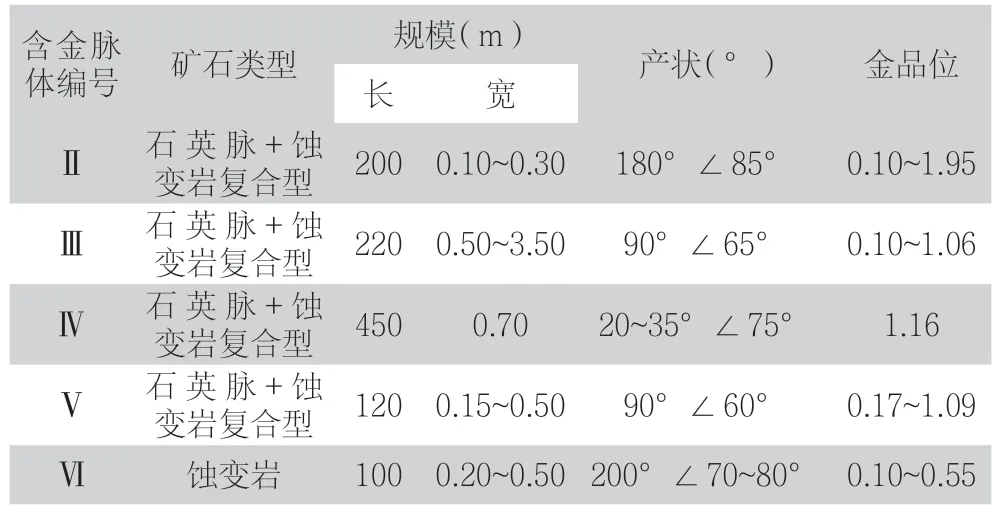

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ含金蝕變帶特征見表1。

圖1 水泉溝金礦區地質略圖

表1 水泉溝金礦區礦體特征一覽表

3.2 礦石特征

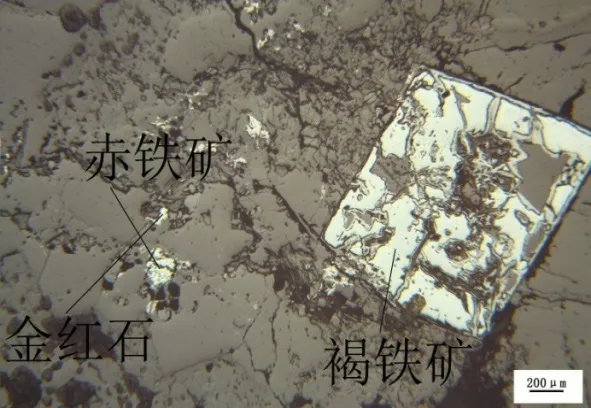

礦石中金屬礦物成分主要為黃鐵礦、褐鐵礦、赤鐵礦、菱鋅礦、方鉛礦、閃鋅礦、銅藍,局部偶見明金(圖2~圖7),非金屬礦物包括石英、鈉長石、絹云母及碳酸鹽礦物等,礦石結構主要有自形、半自形、他形晶粒狀結構,顯微粒狀晶質結構,柱狀、鱗片狀、砂狀結構;礦石構造主要有浸染狀、斑點狀、角礫狀及細脈條帶狀構造,少量蜂窩狀構造。自然金呈不等粒狀、葉片狀、鱗片狀。

圖2 |含金脈體中方鉛礦、黃鐵礦

圖3 |含金蝕變帶中顆粒明金

圖4 礦石中銅藍、菱鋅礦、方鉛礦

圖6 礦石中赤鐵礦

圖7 礦石中的褐鐵礦及赤鐵礦

3.3 圍巖蝕變

礦區內含金蝕變帶主要受構造控制,頂底板為似斑狀黑云二長花崗巖。蝕變強度與礦體的距離存在正相關關系,距礦體越近蝕變越強。圍巖蝕變主要受剪切帶控制,分布在含金石英脈兩側,主要有硅化、黃鐵礦化、綠泥石化、絹云母化,部分見黃銅礦化、方鉛礦化、褐鐵礦化、綠簾石化和碳酸鹽化,各類圍巖蝕變在空間分布上具有明顯的分帶性,其核部一般為石英脈,向外依次為絹云母化-綠泥石化-弱綠泥石化-未蝕變圍巖。

3.4 金的富集規律

(1)有斷裂疊加時,可形成較富的含礦石英脈。

(2)在擠壓片理化帶中有脈巖侵人時,可形成品位較高的礦脈。

(3)含礦斷裂沿走向、傾向的變化部位,常有含金較富的石英脈。

(4)多種蝕變、黃鐵礦密集、粒徑較小部位金品位較高。

(5)礦石中出現方鉛礦化、黃銅礦化,金品位較高。

4 礦床成因及找礦標志

4.1 礦床成因

水泉溝金礦的成礦類型與該剪切帶上大櫻桃溝金礦類型相似,根據1997年遼寧省地質礦產研究所在大櫻桃溝金礦區采集的5個稀土樣品的分析結果[2],金礦的成礦物質來源于太古界變質巖,礦體沿剪切帶內的次級斷裂分布,含金石英脈受構造控制,后期含礦熱液沿著斷裂、裂隙上升,使得斷裂破碎帶及其兩側巖石發生蝕變,含礦熱液在有利地段使金元素富集,形成含金蝕變帶[3]。斷裂及兩側裂隙成為含礦熱液上升的通道,也成為金礦賦存的空間。

4.2 找礦標志

①構造標志:地表斷裂破碎帶,礦(化)體可能產出于斷裂破碎帶內;②地表舊采跡,最直接找礦標志;③圍巖蝕變標志:硅化、黃鐵礦化、方鉛礦化以及絹云母化、綠泥石化等,特別是硅化、方鉛礦化與黃鐵礦化緊密相伴,是尋找區內金礦的良好標志;④地球化學標志:圈定的金化探異常區,是尋找潛在金礦床的有利標志。

5 結論

(1)水泉溝金礦主要分布于燕山期二長花崗巖體內或其與太古宇建平群大營子組斜長角閃片麻巖接觸帶部位,賦存于韌性剪切帶中脆性斷裂中。

(2)礦區太古宇大營子組地層是金成礦的礦源層,區域性多期次大規模構造巖漿活動,促使地層中金活化,含礦流體隨著巖漿沿著構造裂隙遷移,最后在有利部位富集成礦,形成了地層為礦源層、構造為儲運空間、巖漿巖為熱液源和推動力的三位一體的成礦模式[3]。

(3)礦區礦床類型為韌性剪切帶中石英脈型-蝕變巖型。