西昆侖區域成礦地質背景和成礦規律

張 浩

(新疆地質礦產勘查開發局第一區域地質調查大隊,新疆 烏魯木齊 830013)

西昆侖地區礦產資源非常的豐富,地形地貌復雜,具有明顯的層次性地質結構,加強西昆侖地區地理勘探工作,能夠更好的掌握亞歐大陸板塊的運動軌跡。西昆侖地區地質結構非常的特殊,吸引了眾多地質研究工作者的廣泛關注,并針對西昆侖地區展開不同的研究工作,獲得了豐富的理論,得出眾多新的學說與觀點,目前在西昆侖地質構造與其成因方面尚未形成明確的結論[1]。由于該區復雜的地質構造,不同期次的地質活動,促進該區形成豐富的礦產資源,特別是銅礦資源非常豐富。這些豐富的礦產資源,對確保我國能源安全及經濟建設與發展起到了非常重要的作用。所以加強西昆侖地區地址研究工作意義重大。

在西昆侖地區地質構造非常的復雜,而且具有非常齊全的地層出露,依照成礦域進行分析,該區主要處于三個成礦域相互結合部位,成礦條件非常的優越,然而該區在針對區內開展地質找礦工作中,相應的地質物化探研究工作還存在很大的不足,同時雖然針對該區也開展過小比例尺地質與物化探和遙感方面的研究工作,但對該去的成礦規律以及靶區優選的全面深入的研究工作還存在很大不的不足,所以導致該去依然埋在區內發現大型的礦集區與礦床。為此,下文主要針對西昆侖地區地質背景進行分析研究,探討其成礦規律,希望能為該區的找礦工作提供一些有價值的參考作用。

1 區域成礦地質背景

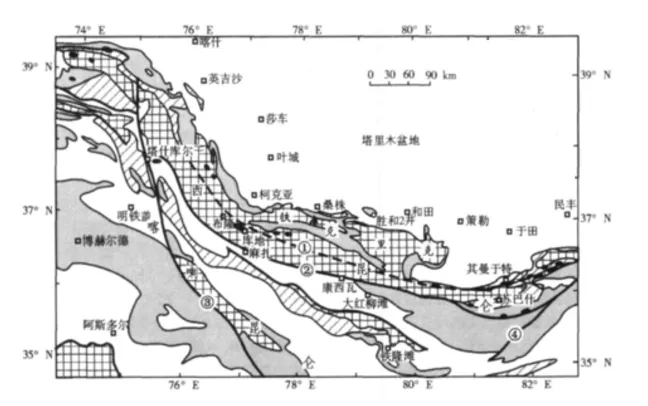

新疆塔里木盆地的西南側區域上與青藏高原的西北緣地區是西昆侖造山帶的分布所在,該區的主要表現為巨型反“S”狀,展布方向主要呈現北西-南東向展布,屬于歐亞板塊和印度板塊碰撞帶中科希斯坦一帕米爾“突刺”部位(圖1)。

作為中央造山帶的重要組成部分的西昆侖造山帶,見我過南北地區分割開來,成為重要的分界線。西昆侖復合造山帶以及塔里木板塊與喀喇昆侖-羌塘地塊是西昆侖造山帶的主要三個地塊,并在這些地塊的前提下,又能夠進行相應的細分,由于地質構造成因的不同,還可以進一步對礦床的主要成分因素進行劃分。岡底斯板塊與塔里木板塊是塔里木板塊的主要地質特征,收這些板塊的擠壓以及抬升因素影響,致使褶皺地形在塔里木區域上形成,主要呈現脆弱性的特征,應當加強該區上的相應保護工作。震旦紀階段,西昆侖復合造山帶內,由于地殼因素影響,底隆地帶在系昆侖地區的底部不斷隆起所形成,片麻巖以及片巖等是這個巖層結構的主要特點,地質構造在深層次上,主要的巖性屬于含變質火山巖。巖石層形成于震旦系階段的,對矽卡巖的玉石礦源以及銅礦形成有著非常重要的促進作用[2]。火山巖層分布于鐵克里克區域上,主要是由于火山巖漿作用所形成的變質巖層,地幔活動以及地殼活動在某些任性地帶,形成剪切帶。所以在區內的形成的鋅礦礦源以及銅礦礦源和火山變質巖(鐵克里克地區)有著緊密的聯系。塔里木地區以及西昆侖北部地區邊緣部位,受岡底斯板塊以及塔里木板塊的共同擠壓作用,地殼活動在早古紀階段頻繁的地殼活動,造成火山噴發情況非常強烈,活躍的地殼運動,促進區內緊閉性褶皺的形成,同時邊緣部位有斷裂發生,所以區內銅礦以及火山巖型金礦形成于區內,同時還有一些鋅礦與其他礦產資源所形成,由于造山帶的成因不同,存在多種認識,主要的都是以塔里木板塊為主,與新疆板塊相結合,針對歐亞大陸板塊開展詳細的研究工作,綜合研究區內的變質巖以及巖漿巖和火山巖與沉積巖等。與早古以及中古和晚古時期地質結構充分的進行結合,針對系昆侖地區造山帶開展成因研究工作,并進行了多種解釋。

該區主要包括岡底斯地塊以及羌塘地塊和塔里木地塊等三個大地構造單元(一級),超巖石圈區域大斷裂(空喀山口)和康西瓦大斷裂形成區內三個構造單元的分界線。這些構造單元有著不同的地層層序以及火山和沉積建造與巖漿活動等,同時在成礦特征以及變質作用上也有著很大的差異性。羌塘地塊主要分布在空喀山口和康西瓦大斷裂的中間部位,主要表現為條帶狀下場分布,逐漸向西側區域延伸出國境,東側不斷延續連接松潘-甘孜陸緣活動帶,主要通過泉水溝深斷裂與其相連,主要構成華南地塊。深變質的古元古界巖系以及淺變質的新元古界碎屑巖是該地塊的主要組成。

圖1 西昆侖造山帶構造簡圖

(1)鐵克里克陸緣地塊。在研究區的東北側緣頭部位分布著鐵克里克陸緣地塊,與塔里木盆地相連接,其基底主要為前寒武紀所出露。火山巖建造(雙峰式)以及變質陸源碎屑巖(喀拉喀什群角閃巖相)是該區的主要地層出露,夾角山巖的二長適應變粒巖以及灰色片麻巖以及大理巖與石英巖等下部巖性和長英陽起石石榴黑云片巖以及長石黑云石榴石英巖等上部炎性所構成,同位素年齡值主要為新太古界。埃連卡特群主要為古元古界上部巖性特征,主要由綠泥巖以及綠云母和石英等共同組成,構造特點。細碧角斑巖建造是賽拉加茲群(長城系)的主要構造特點,青白口系泥巖與碳酸鹽巖以及硅質巖組成的薊縣系在其上呈不整合的平行分布,有冰磧巖(震旦系)以及碳酸鹽巖(中泥盆統)和陸相磨拉石(上泥盆統)出現,呈穩定型。侵入巖在區內不發育,僅出露黑云母二長花崗巖(遠古宙)以及黑云母花崗巖(華力西中期)和基性巖脈等。區域面型動力熱流變質是喀拉喀什群的主要特點,巖相主要為角山巖,區域低溫動力因素下形成埃連卡特群,綠片巖相使其主要的巖性特征和低綠片巖相(中新元古界),中生界與古生界都不發生變質。

(2)中昆侖地塊。西昆侖的主脊是中昆侖地塊分布所在,延伸特點呈現弧形,主要出露前寒武系基底,研究方面還存在很大不足。侵入巖在帶內較為發育,由于該區位于北昆侖溝弧帶西南側區域的成熟島弧位置,有大量的石英閃長巖以及加里東期閃長巖以及巨大巖基的花崗閃長巖發育。印支期以及燕山期出露相對較少,阿克賽欽帶(南側)和該區地塊碰撞所形成。該區具有非常深的變質程度,主要表現為綠片巖相以及角閃巖相。具有非常強烈的構造變形,緊閉的褶皺,發育非常突出的斷裂構造,不僅有走向斷裂同時還被北東東向和北北東向斷裂所改造,構造地塊主要呈現菱形,在中昆侖地塊中主要產出西昆侖玉石礦。有研究者認為,花崗閃長巖普遍發育于中昆侖地塊,顯示區內具有斑巖型礦床尋找前景。

2 西昆侖及其鄰區成礦規律分析

礦床在西昆侖地區金屬成礦省的產出,在該區主要表現為成群或者局部集中產出,礦床類型和該區成礦環境的特定性存在緊密聯系,在相同的地質構造單元中產出,正是由于對該區的這些認識,對研究區內礦床分布規律非常有益。

(1)銅礦床。在中昆侖成礦帶以及北昆侖成礦帶分布很多銅礦床,但是這些礦床具有不同的成因類型,主要在各種成礦環境下形成,在不同的成礦地質環境下集中分布。砂巖型銅礦以及含銅黃鐵礦的火山巖型塊狀硫化物礦床主要產出于北昆侖成礦帶的北部。在阿克塔什-薩落依成礦亞帶(北昆侖成礦帶的西段中-巴公路西側)分布火山巖型塊狀硫化物礦床,其產出的構造環境主要為行炭紀弧后裂谷(優地槽特征),奧依塔克主要分布在東部至古魯滾涅克地區,有約80km的范圍,有礦床和礦化點20多處被發現,卡拉卡依以及阿克塔什與薩落依以及薩西薩蘇等礦床在區內被發現,上述礦床分布過程中,主要在石炭紀雙峰態火山巖系區域上,主要產出基性火山巖(下石炭統)和酸性火山巖(上石炭統),這種礦化類型在分布上和庫爾浪成礦亞帶(北昆侖成礦帶東部)在地質環境上有著類似的地質環境。特格里曼蘇成礦亞帶(北昆侖成礦帶西段中-巴公路以東)是后者的分布所在,構造環境為晚泥盆-早石炭世弧后裂谷,存在冒地槽特點,代表性的礦床主要為特格里曼蘇砂巖銅礦床。

(2)鐵銅金礦床。層控碳酸巖型鐵-銅-金礦床以及巖漿熱液銅礦床和矽卡巖型銅礦床時中昆侖成礦帶產出的主要成礦類型,在木吉-布倫門成礦亞帶(中昆侖西段)主要產出鐵-銅-金礦床,為層控碳酸鹽型,其產出的構造環境主要為元古宙裂陷盆地,長約上百米到上千米,寬約20km~30km,鐵-銅-金礦床以及礦化點在該區已經發現約20km長,主要產出在淺變質的細碎巖-碳酸鹽建造中(中元古界)。容礦的主巖主要為碳酸鹽巖,鐵-銅-金礦床(主要為層控碳酸鹽巖型)形成于元古宙,西山頭以及卡拉庫里與東大溝與卡拉瑪等銅金礦分布于此,在中昆侖巖漿巖帶中主要分布的通礦床為巖漿熱液型以及矽卡巖型,晚古生代中酸性巖漿熱液活動和礦床形成有著非常緊密的聯系,花崗巖和圍巖相互交接的部位是礦床產出的主要部位,主要包括矽卡巖型銅礦床以及熱液充填交代型和斑巖型與銅-多金屬礦床。在西昆侖地區金屬成礦省這些礦床雖然都能看到,但發現的礦床主要在中昆侖巖漿巖成礦帶中分布。

3 結語

西昆侖地區有著優越的成礦條件,具有非常豐富的礦產資源,當前在經濟社會高速發展背景下,對于礦產資源的需求不斷加大,能源供需緊張形勢不斷加劇,在此背景下,加強對西昆侖地區礦產成礦地質特征及成礦規律研究,尋求更大的找礦突破,意義重大。上文中主要結合實踐。對西昆侖成礦帶進行詳細研究以及戰略性的礦產勘查工作,為地區戰略性礦產的勘查研究具有非常重要的指示意義與參考作用。