膠東白堊紀金礦的地球化學特征分析

張曉晨,時 毓*,丁 偉,楊金磊,羅博文

(桂林理工大學,廣西 桂林 541006)

中生代的膠東金礦是目前為止全球最大型的熱液蝕變型礦床。山東境內的礦床大多與成礦活動有關。膠東地區出露的地質礦物及其與金礦化的關系一直是國內外學者關注的熱點。已有的研究成果表明,早白堊世早期郭家嶺型礦石與金礦床時空分布關系密切,該期礦體出露面積由西向東(三山島、叢家、郭家嶺)逐漸增大,暗色包體的含量逐漸增多,礦床規模逐漸減小(李洪奎,2013)。具體來看,西部的三山島和上莊礦體賦存了三山島和上莊等大型金礦床,中部的叢家有小型金礦床產出,其東部礦體幾乎沒有成形的金礦床的產出(周軍,2001)。總之,膠東地區的金礦由西到東,表現出金礦床數量漸趨減少,其原因值得進行探討,所以研究膠東西部與東部礦石的地球化學特征有助于揭示膠東地區金礦的成礦規律。

1 研究區地質概況

膠東半島處于華北克拉通的東南緣,南部與蘇魯大別超高壓變質帶緊鄰,以西部則與魯西地區相接(李全忠,2007)。膠東半島以五蓮-煙臺斷裂為界分成膠北地體和蘇魯地體兩個構造單元,二者的構造屬性分屬于華北板塊南緣和揚子板塊北緣。(李洪奎,2012)。膠東地區出露的地層主要包括太古界、元古界、中生界和新生界,而缺失古生界。

區內構造斷裂構造十分發育,主要以NE和NNE向為主,NW向斷裂規模較小,(李洪奎,2012)。其中部為控礦構造,多數為破礦斷裂,明顯切割了NE向或NNE向的控礦斷裂。

膠東西部以NNE向斷裂為主,主要包括將軍石-曲河、牟平-唐家溝,并且次級斷裂(NE和NNE向)發育,它們共同構成了膠西北地區主要的控礦和容礦構造。膠東東部以NE向斷裂為主,兼有NNE向斷裂,其主要為桃村-東陡山斷裂、東吳-店集斷裂、郭城-即墨斷裂等。是東部地區最主要的NNE向的斷裂帶。

2 對研究燕山期礦體的討論

本文收集了前人在膠東地區所研究的燕山期礦體的年齡,主微量數據,將其大致分為兩個部分:①以郭家嶺花崗閃長巖為代表,包括郭家嶺、艾山等花崗巖,前人認為屬同熔型花崗巖系列。與金礦成因有密切關系,我們將其稱為成礦體;②沿五蓮—榮成斷裂帶還分布有五連山、嶗山、海陽山等A型花崗巖和石島堿性花崗巖,為屬幔源型花崗巖系列,與金礦成因聯系不大,我們稱其為非成礦體。

2.1 成礦時代的研究:

筆者通過對前人研究成果的分析(表1),膠東地區中生代形成的礦層要在燕山運動的早期,對應膠東地區在中生代晚期太平洋庫拉板塊開始向歐亞大陸俯沖的大構造事件,含金礦體與不含礦體成巖年齡都產生與這次事件中。

表1 膠東地區中生代礦石形成年齡

2.2 膠東地區中生代礦石的主微量研究

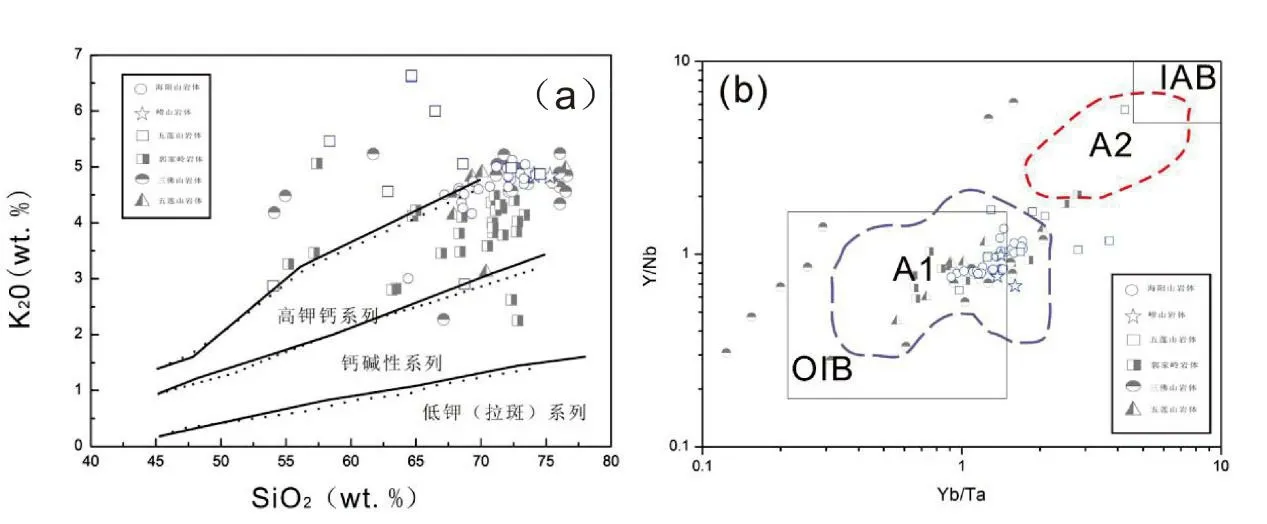

通過對收集的數據進行主微量分析發現,從K2OSiO2圖解中(圖1a)可見,研究區內的礦石主要投于高鉀鈣堿性系列,并且膠東地區不含礦地層的鉀含量相對高于含礦的礦石。由Y/Nb-Yb/Ta圖解(圖1b),可知礦體都為A1型礦石,是一種非造山的大陸裂谷或者板內環境所產生的礦石。這與早白堊世晚期存在殼幔混合堿性礦石(120Ma~110Ma)事件的階段相吻合。

圖1 K2O-SiO2圖解和Y/Nb-Yb/Ta圖解(底圖依據Eby,1992)(底圖依據Morrison,1980[18])

圖2 微量元素蛛網圖和稀土元素配分圖(標準化值引自Sun and Mc Donough,1989)

從膠東地區早白堊世晚期礦石微量元素蛛網圖(圖2a)看出,研究區內礦石中富集大離子親石元素,虧損高場強元素,整體上非成礦的礦石比成礦的礦石更加富集微量元素。在稀土元素配分圖(圖2b)中可見膠東地區礦石為右傾配分模式,成礦比非成礦礦石更加虧損重稀土元素,并且成礦體的δEu異常特征不明顯,而非成礦體卻呈現出中度的δEu負異常。

3 結論

通過對比膠東地區早白堊世晚期礦石的地球化學特征,筆者發現,在晚白堊世晚期120Ma~110Ma范圍內,太平洋庫拉板塊開始向歐亞大陸俯沖,為膠東西北地區幔源上涌的條件提供條件,并且斷裂的發育為其提供了優良的儲礦環境,這使得膠東西北部成為富集金礦的有利地段。而東部,作為弧后拉張地區,雖然具有良好的賦礦環境,但其礦體成因多以殼幔混合型為主,不利于金礦的形成。兩類礦石的形成時代雖然相近,但地球化學特征存在的明顯差異,造就了不同的成因演化。

雖然,膠東東部地區在已有的質料中表現為不利金礦床形成的條件,但東部處于晚侏羅世早期強烈伸展環境地帶,發育有中低溫熱液型多金屬礦床,其往往與金成礦作用共伴生,形成疊加成礦作用,同時膠東東部所處的燕山晚期大陸邊緣弧,可發育有其他類型金礦,這類礦床近年來在大陸邊緣弧盆地已有所進展,所以東部的找礦潛力還是十分可觀的。前人在非成礦區域的研究工作不足,詳細的地球化學工作有待于進一步開展。總體上區內還以造山型金礦作為找礦重點,可嘗試進行其他類型礦床的研究勘查,對中低溫熱液的礦床應受到重視。