基于STEM理念的初中物理綜合實踐活動

——以“制作簡易的密度計”為例

(江蘇省蘇州市立達中學校,江蘇 蘇州 215000)

2015年教育部在《關于“十三五”期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見(征求意見稿)》中首次提出探索STEM教育模式,STEM課程是一種基于項目的學習方式,一般以解決工程問題為主線,提高學生的科學、技術、工程和數學等方面的素養。

《義務教育物理課程標準(2011年版)》(以下簡稱《新課標》)提出:注重全體學生的發展,改變學科本位觀念,提倡學習方式的多樣化,注重學科滲透,從生活走向物理,從物理走向社會。物理課程的基本理念和STEM教育理念是一致的,筆者從自身教學實踐出發,以蘇科版八年級物理下冊第十章綜合實踐活動“制作簡易的密度計”為例,談談如何將STEM教育融入實踐活動中,從而提高學生的核心素養。

1 巧變三維目標,加強四維素養

《新課標》要求教學設計立足三維目標,分別是知識與技能、過程與方法、情感態度價值觀。筆者在細讀《新課標》后,從四維素養視角確立了體現STEM教育要求的教學目標。

S(科學):掌握阿基米德原理和排水法測體積的技能;通過對漂浮物體的受力分析,理解同一密度計在不同液體中受到的浮力是相等的;運用控制變量法,探究提高密度計測量準確程度的方法。

T(技術):解決讓柱形物體在不同液體中豎直漂浮的問題。

E(工程):根據任務單,利用不同的器材,測量鹽水的密度,從而理解密度計的原理;利用吸管、鋼珠和刻度尺制作簡易密度計。

M(數學):推導密度計浸入各種液體中深度h的表達式;結合反比例函數及其圖像,理解密度計刻度不均勻的原因;推導密度計相鄰刻度線間距Δh的表達式。

2 任務式驅動,體驗工程設計之過程

2.1 引入

讓學生觀察同一個大蒜在水和鹽水中漂浮的照片,找出兩張圖片的區別,思考形成原因。

學生回答:大蒜漂浮在鹽水中時露出液面的體積比漂浮在水中時多。

引導學生結合阿基米德原理和二力平衡條件進行公式推導,因為F浮液=G,所以ρ液gV排液=mg,V排液=m/ρ液。當m一定時,ρ液越大,則V排液越小,體現了學生的科學和數學素養。

2.2 利用量杯、水和大蒜,測量鹽水的密度

學生討論與交流后,提出如下解決思路:大蒜在兩種液體中都是漂浮的,因而它受到的浮力相等。結合阿基米德原理做如下推導:因為F浮液=F浮水,所以ρ液gV排液=ρ水gV排水,得到:ρ液=ρ水V排水/V排液。

點評:同一物體漂浮在不同液體中時受到的浮力相等,這是密度計原理中最重要的等量關系,體現了尋找不變量這一數學思維。學生采用排水法,用量杯分別測出V排水和V排液,即可算出鹽水密度。

2.3 利用刻度尺、水和一個圓柱形空桶,測量鹽水的密度

學生交流后提出:用刻度尺測出圓桶底部直徑,計算出底面積,再分別測出小桶漂浮在水和鹽水中時底部所處的深度,算出V排,即可計算出液體密度。引導學生推導公式,因為ρ液=ρ水V排水/V排液,所以ρ液=ρ水(Sh排水)/(Sh排液)=ρ水h排水/h排液。

通過公式推導,學生發現測量圓桶底部直徑這一步驟是沒有必要的,體現了工程設計思維。

一個設計方案是否合理,需要通過實驗進行驗證、評估,并在此基礎上提出改進方案。學生將圓桶放入水中,發現小桶不能直立漂浮。

教師啟發學生思考:小桶無法直立漂浮會造成什么影響?學生回答:如果小桶不能直立漂浮,V排≠Sh排,從而無法得到等式ρ液=ρ水(Sh排水)/(Sh排液)=ρ水h排水/h排液。

學生們從“大蒜漂浮在水中時,大頭始終朝下”這一現象獲得啟發,他們想到:在小桶底部放入適量配重,使小桶的重心變低,可使它豎直漂浮。

通過這一過程的學習,學生不僅加深了對科學概念的理解,還培養了他們的數學和工程素養。改進方案后,測出h排水=6.4cm,h排液=5.8cm,算出鹽水的密度為1.10g/cm3。

2.4在圓柱形小桶側面貼上刻度尺貼紙,將其改造成一個能直接讀出多種液體密度的工具

有學生提出:1.0g/cm3和1.1g/cm3這兩根刻度的間距為0.6cm,能否以0.6cm為間隔等距離標注其他刻度線?學生往往基于原有認知來解決新問題,初二學生依次學過6種測量工具的使用,它們是:溫度計、刻度尺、秒表、量筒、托盤天平和彈簧測力計。這些測量工具刻度線之間的間隔是相等的,或者說刻度是均勻的,因而學生提出以上想法并不奇怪。教師如果立刻否決這個想法,并告知學生正確的標注方法,不利于提高學生的素養。筆者選用密度為0.8g/cm3的無水酒精進行驗證,結果讓學生很意外:小桶底部在酒精中的深度為8.0cm,看來等距法標注是不正確的。

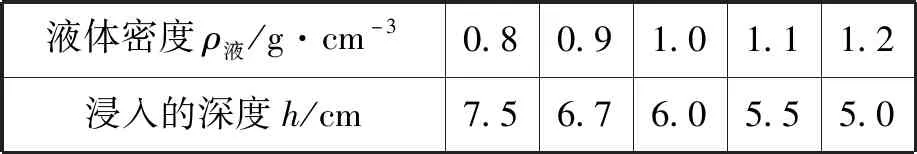

引導學生將等式稍作如下變形:因為ρ液=ρ水h排水/h排液,所以h排液=ρ水h排水/ρ液。ρ水和h排水已知,只需將需要標注的液體密度ρ液代入就可算出對應的h排液(如表1)。

表1

通過完成以上任務,學生對密度計的制作方法有了大致的了解,知道測出h排水是制作密度計的關鍵。接下來,筆者讓學生自己動手制作密度計,以提升學生的技術素養。

2.5 利用吸管和鋼珠自制密度計

提供的實驗器材為:水,量筒1個,粗吸管A、中等吸管B、細吸管C各一根(三根吸管質量相等,一端密封,且貼有刻度尺貼紙)和20顆小鋼珠。

學生第一次制作密度計,表現得小心翼翼,他們先放入較少數量的鋼珠,發現吸管不能豎直漂浮。經過多次嘗試和總結經驗,逐步解決問題,學生的技術素養得到提升。各小組選擇的吸管不一定相同,放入的鋼珠數量也不盡相等,因而各組的數據存在差異,在教學中分享了兩個小組的數據(如表2和表3),小組甲選用了細吸管C、放5顆鋼珠,小組乙則選用了粗吸管A、放6顆鋼珠,表2是小組甲數據,表3是小組乙數據。

表2

表3

3 從實驗到理論,體現數理結合之美

指導學生將表2、表3的數據輸入Excel表格,生成散點圖表,“添加趨勢線”,畫出h-ρ圖像(如圖1)。

圖1

各小組根據本組實驗數據,并結合表2、表3及對應圖像,討論得出結論:(1) 密度計刻度線不均勻,不能用等距法標注其他刻度線,也不能用等分法得到更小數值的刻度線;(2) 密度計上的刻度值,越往上數值越小、刻度線越疏,越往下數值越大、刻度線越密。

對數字敏感的學生還發現:(1) 以1.0g/cm3和0.8g/cm3這兩根刻度線為例,小組甲的兩線間距為2.6cm,小組乙則為1.5cm;(2) 深度h與液體密度ρ的函數關系圖像類似于反比函數圖像。

結合各組選用的器材有差異這一現象,學生提出以下兩個猜想:(1) 兩刻度線的間距Δh可能與密度計的總質量m和吸管橫截面積S有關。(2) 深度h與液體密度ρ可能成反比。

3.1 運用實驗探究規律

如何用實驗來驗證猜想(1)?學生通過思考,做出如下設計:(1) 在粗細不同的吸管中放入相同個數的鋼珠,研究Δh與S的關系;(2) 在同一個吸管中,放入不同個數的鋼珠,研究Δh與m的關系;(3) 用水和無水酒精(0.8g/cm3)作為樣本,記錄密度計在這兩種液體中的深度,并計算出Δh。

學生設計表格,分組實驗,分析數據后得出以下結論:(1) 當密度計總質量m一定時,橫截面積S越小,兩根刻度線的間距Δh越大;(2) 當密度計橫截面積S一定時,總質量m越大,兩根刻度線的間距Δh越大。

控制變量法是常用的科學研究方法,學生運用控制變量法設計實驗,然后進行實驗,收集信息,分析數據,培養了學生分析、解決問題的能力,提升了學生的物理和數學素養。

3.2 數學演繹,推導公式

學生進一步推導,可驗證猜想(2),因為V排液=m/ρ液,所以Sh排液=m/ρ液,即:h排液=m/(Sρ液)。

對于同一支密度計,m、S一定,設k=m/S,則h排液=k/ρ液,可證明猜想(2)正確。同時,學生還發現:對該等式作變形處理,就可從理論上證明猜想(1),Δh=h排水-h排液=m/(Sρ水)-m/(Sρ液)=(1/ρ水-1/ρ液)m/S,可以發現:兩根刻度線的間距Δh的大小由密度計的質量m和橫截面積S的比值決定。

4 結語

我們現有的STEM項目大多數從國外引進,這些項目的設計可能比較成熟,但不一定適用于國內的教學進度和教學內容,這就需要我們學科教師積極地開發適合中國國情的STEM課程。物理學科作為自然科學的重要分支,實驗是物理學科的基礎,很多實驗教具需要教師和學生動手制作,將STEM的理念引入課堂,物理學科具有天然的學科優勢。

當然,完全按照STEM的模式教授每一節物理課是不現實的,我們可以將STEM的理念融入部分章節的教學中,把多學科的素養有機結合起來。在蘇科版初中物理教材中有九章安排了“綜合實踐活動”,這些“綜合實踐活動”都需要學生靈活運用整章甚至多章的知識點,利用身邊的器材動手制作,并進行實驗探究。我們可以按照STEM的課程模式,重新設計這些“綜合實踐活動”,從而幫助學生增強多種知識和技能的遷移能力,提升他們科學、技術、工程和數學素養。