白芍總苷膠囊聯合308準分子激光對老年白癜風患者血清IL-17、IL-23水平的影響

霍晶 李鳳華 龐國忠 曲真真 侯秀麗

(德州市人民醫院,山東 德州 253000)

白癜風發病機制目前臨床上尚未明確,但研究表明,其發病多與精神因素、微量元素缺乏及自身免疫病等因素緊密聯系〔1〕。白癜風可發病于全身各個部位,其主要表現為皮膚出現白斑、局部瘙癢甚至損傷,嚴重影響患者生活質量,且因該疾病除生殖器外,面頰、指背、脖頸也是其多發部位,對患者心理也造成一定負面影響〔2,3〕。目前臨床上治療該疾病有藥物治療、物理治療,多選擇單一治療方式,雖能夠緩解臨床癥狀,但無法做到有效控制病情。308準分子激光是一種新型治療白癜風的物理療法,從其治療原理出發,可有效控制白癜風患者病情,但目前臨床對其治療效果沒有過多報道〔4〕。本研究探討白芍總苷膠囊聯合308準分子激光對老年白癜風患者血清IL-17、IL-23水平的影響。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2018年4月至2019年3月德州市人民醫院收治的162例老年白癜風患者,行隨機數表法分為對照組81例和觀察組81例。對照組男41例,女40例;年齡62~81〔平均(73.54±8.95)〕歲;病程2~5〔平均(3.35±1.24)〕年;靶皮損共152片,其中面部和頸部84片,軀干和四肢63片,肢端5片。觀察組男40例,女41例;年齡61~82〔平均(74.28±9.66)〕歲;病程3~5〔平均(3.14±1.37)〕年;靶皮損共149片,其中面部和頸部87片,軀干和四肢53片,肢端9片。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可對比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2入選標準 納入標準:①符合《黃褐斑和白癜風的診療標準(2010年版)》〔5〕中白癜風診斷標準;②色素減退面積≤10%全身體表面積;③白斑處于穩定期,即6個月未擴大;④患者或其家屬知情且簽字。排除標準:①全身感染性疾病;②凝血功能障礙;③3個月內經糖皮質激素或免疫抑制劑治療者;④對本次治療藥物過敏者;⑤精神嚴重障礙者。剔除標準:①中途放棄者;②中途發現不符合入選標準者;③治療中聯合其他治療方法,可能會影響本次療效者;④自行停藥或自動放棄者;⑤因不良事件被迫中止治療,但其不良反應記入不良反應測評中。

1.3方法 對照組行白芍總苷膠囊(寧波立華制藥有限公司,國藥準字H20055058,規格:0.3 g)治療,2粒/次,3次/d。觀察組在對照組基礎上,聯合308準分子激光治療,先使用美國Photo Me-dex提供的型號Xtrac準分子激光系統對患者腹部皮膚進行最小紅斑量(MED)測定,于24 h后根據照射部位反應確定MED值,后設置75%MED值對患者進行首次照射,后期治療根據患者治療反應予以對應調整。無紅斑出現患者能量提高100 mJ/cm2;有疼痛性紅斑出現或出現水皰者暫停治療1次,或其癥狀消失繼續治療,劑量降低30%;紅斑持續時間>72 h,能量降低100 mJ/cm2;持續時間48~72 h,降低50 mJ/cm2;持續時間24~48 h,能量提高50 mJ/cm2;持續時間<24 h,能量提高100 mJ/cm2;2次/w,每次治療間隔時間>2 d,治療后給予0.1%他克莫司軟膏(四川明欣藥業有限責任公司,國藥準字H20123430規格:10 g∶10 mg)涂抹。兩組治療時間6個月。

1.4評價指標 ①臨床療效。根據《黃褐斑和白癜風的診療標準(2010年版)》療效評估標準對兩組治療效果進行判定,4級評分,痊愈:白斑消失,且復色率為100%;顯效:部分白斑縮小或消退,其復色率≥50%;好轉:部分白斑縮小或消退,其復色率≥10%或有形成部分色素點;無效:白斑無變化,甚至擴大趨向。②血清炎癥因子及T淋巴細胞亞群水平。采集治療前1 d和治療6個月后患者清晨空腹靜脈血,經3 000 r/min離心后取血清保存于-5~10℃中依次檢測,使用自購于濟南漢方醫療器械有限公司的型號HF-180行酶聯免疫吸附試驗(ELISA)檢測,測定白細胞介素(IL)-17、IL-23水平試劑盒均自購于上海酶聯生物有限公司;使用購于美國Beckman-Coulter公司型號EPICS-XL的流式細胞儀進行檢測患者CD4+、CD8+、CD25+水平,計算CD4+/CD8+數值。所有操作嚴格根據試劑盒使用說明書操作。③生活質量。根據皮膚病生活質量問卷(DLQI)〔6〕評估,包括10個項目,滿分30分,得分越高,則表示其生活質量越差。④不良反應。觀察并記錄治療期間不良反應的發生情況,包括水皰、腹瀉、局部紅斑、皮膚瘙癢,不良反應發生率=(水皰+腹瀉+局部紅斑+皮膚瘙癢)/總例數×100%。

1.5統計學方法 采用SPSS18.0軟件進行t及χ2檢驗。

2 結 果

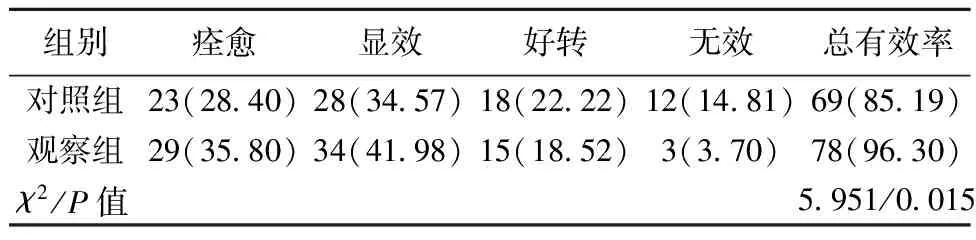

2.1兩組臨床療效比較 觀察組總有效率明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2兩組血清IL-17、IL-23水平比較 治療前,兩組血清IL-17、IL-23水平差異無統計學意義(P>0.05),治療后,兩組血清IL-17、IL-23水平均較治療前明顯降低,且觀察組血清IL-17、IL-23水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組臨床療效比較〔n(%),n=81〕

表2 兩組血清IL-17、IL-23水平比較

與本組治療前比較:1)P<0.05,下表同

2.3兩組T淋巴細胞亞群水平比較 治療前,兩組CD4+、CD8+、CD4+/CD8+和CD25+水平差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組CD4+/CD8+和CD4+、CD25+水平均明顯高于治療前,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組CD4+/CD8+和CD4+、CD25+水平明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后兩組CD8+水平明顯低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組CD8+水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組T淋巴細胞亞群水平比較

2.4兩組DLQI評分比較 治療前,兩組DLQI評分差異無統計學意義(P>0.05);經治療6個月后,兩組DLQI評分明顯低于治療前,且觀察組明顯低于對照組(均P<0.05)。見表4。

2.5兩組不良反應比較 觀察組總不良反應發生率明顯低于對照組(P>0.05)。見表5。

表4 兩組DLQI評分比較分,n=81)

表5 兩組不良反應比較〔n(%),n=81〕

3 討 論

白癜風是一種后天性皮膚病,其主要致病原因為皮膚的黑素細胞功能消失。該疾病會造成皮膚損傷,從而會影響機體防御能力,重癥患者甚至會出現斑禿和異位性皮炎等并發癥〔7〕。臨床上治療該疾病主要原則是控制疾病類型,多采用單一用藥或單一物理治療為主,但目前臨床效果欠佳。故如何有效提高白癜風治療效果,依舊是臨床較為重要的課題之一。

白癜風的形成和人體免疫系統有一定關系。Th17是T細胞亞群分泌炎性介質,IL-17、IL-23作為其炎性調節因子可損傷機體免疫機制,導致炎癥介質過分表達,造成炎癥反應擴散,損害皮膚,最終肌膚色素脫失,從而形成白斑〔8〕。炎性反應全程參與白癜風的發生及發展過程,且已受到關注。臨床研究已發現,多種相關炎癥因子可作為發生白癜風的標志,可對不同時期的嚴重程度進行評估,進而為診斷和治療提供依據〔9,10〕。IL-23是P19和IL-12的P40亞單位經二硫鍵連接后構成的異二聚體,在人體免疫構成中起到重要作用,且可促進多種免疫細胞增殖、分化,甚至在炎癥反應中,可起到調節因子作用。IL-17是Th17細胞產生的重要細胞因子,可加快炎癥因子分泌速度。據臨床研究表明,當體內的IL-17水平增高時,會促進CD4+細胞向Th17細胞改變〔11,12〕。因此,IL-17和IL-23可參與到多種免疫反應及病理反應中。

他克莫司軟膏是臨床治療白癜風較為廣泛的藥物,其有效物質他克莫司是一種從鏈霉菌群中分離出的發酵物,其作用機制是抑制IL-2和全面抑制T淋巴細胞活化,起到強大的免疫抑制作用,有良好的療效和安全性〔13〕。白芍總苷膠囊在臨床上被廣泛應用于治療干燥綜合征、系統性免疫疾病等自身免疫性疾病,可發揮較好的治療效果。其主要作用成分是白芍提取物白芍總苷,可雙向調節免疫反應、抑制自身免疫反應,且具有較好抗炎作用。有部分研究表明,白芍總苷膠囊治療散發型白癜風,有一定療效〔14〕。寬譜UVB是目前臨床上療效較好的治療方式之一,但仍存在一些問題,如治療無特異性及因其照射時間較長,造成皮膚損傷等〔15〕。308準分子激光治療是采用氯化氙的準分子氣體,可直接發射308 nm的激光,波長在UVB范圍之內,因為其具有生物活性,所以穿透性較強,可直接達到真皮淺層。且30 nm準分子激光是屬于非相干性的單頻光源,故其能量較高,在臨床治療中具有一定優勢〔16,17〕。本研究結果表明白芍總苷膠囊聯合308準分子激光治療老年白癜風患者,療效確切,可降低炎癥反應,提高免疫力,提高日常生活質量,且安全性較高。分析其原因在于,在白癜風發病過程中,CD4+、CD25+水平或其功能快速下降可能起到了一定作用。而白芍總苷則可提高外周血的CD4+/CD8+比值及CD4+、CD25+水平,從而提高了機體免疫耐受能力和自穩能力,加快了受損皮膚的愈合速度〔18〕;此外,從祖國傳統角度分析,白芍具有柔肝養血功效,可緩解其他藥物對患者肝功能的損傷,且聯合308準分子激光內外連續治療,療效更好。