為女性職業教育而創辦的直隸女子職業傳習所

王貞

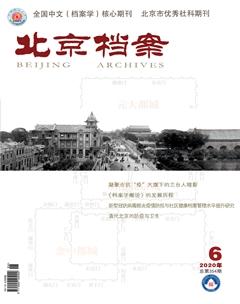

本文第一張老照片(圖1)是一名19歲女子的畢業證書。照片中的女子在河北省立北平女子職業學校初級縫繡科3年學習期滿,成績及格,于1947年獲得準予畢業的證書。

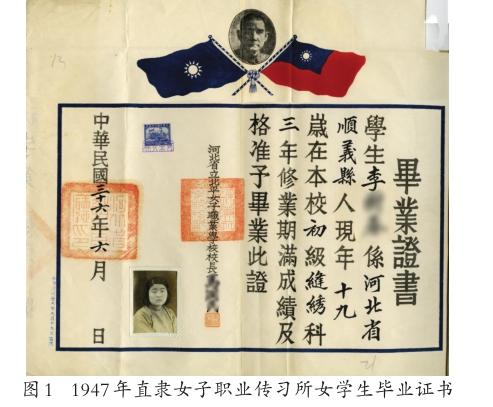

第二張老照片(圖2)中十幾個梳著短發、穿著統一服裝的女子們,在整理采摘下來的桑葉、養蠶寶寶,這些女子是京兆女子桑蠶傳習所的學生。

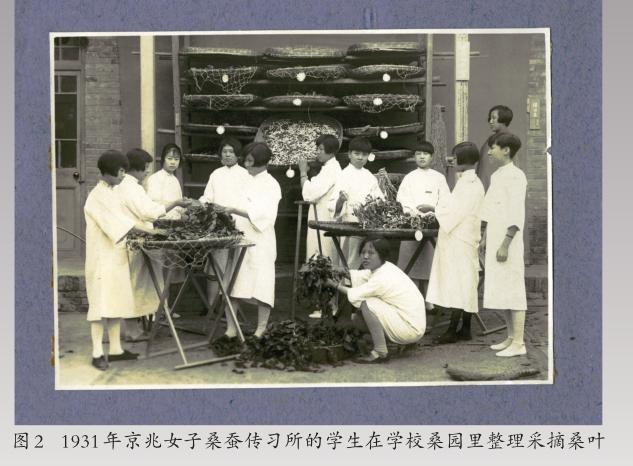

第三張老照片(圖3)是一份直隸女子職業傳習所的暫行簡章,其中規定了學校的宗旨、科目、招生、教學、管理等內容。

這些照片都來于自民國初年我國早期女性職業教育學校之一的直隸女子職業傳習所。北京市檔案館保存著這所學校完整的檔案,我們可從中看到女性職業教育的起步和發展。

以傳授女性實用工藝為宗旨

我國的職業教育從清末民初開始起步,人們逐漸意識到發展職業教育的重要性,一些教育家、實業家等有識之士認為職業教育是救國的重要基礎。以女性為受教育對象的學校在當時還屬于比較稀缺。在當時人們的認知中,女性尤其是母親是否有文化、有技能、有思想,是否獨立,是否品行端莊,對孩子和家庭甚至對整個家族的發展有著至關重要的影響。民國時期,人們開始注重女性的職業教育,在這樣的社會環境下,一家專門開展女子職業教育的學校——直隸女子職業傳習所創辦起來,作為省立中等專科學校,培養婦女生活的技能。

學校由直隸省實業廳廳長嚴智怡呈準籌辦。嚴智怡是天津人,1903年留學日本,1913年任直隸產品陳列所所長,創建了天津博物院;1917年至1922年任直隸省實業廳廳長,并在這期間籌辦建立了直隸女子職業傳習所。

1919年11月10日,直隸女子職業傳習所正式成立。“以傳授婦女實用工藝并淺近學科謀本省婦女職業發達為宗旨”,暫定名為直隸婦女職業傳習所,隸屬于直隸省實業廳,地址設于天津北馬路工業售品所旁邊的胡同內龍亭舊地。學校創辦初始設置了6個學習科目,分別為:桑蠶、刺繡、花邊、發網、圖畫、編織,各個科目根據情況分期授課。學校根據學生的程度而添加如國文、算數等學習科目,學習年限則根據學習期間所學科目的難易程度來確定實際的學習時間,如果有必要也可以增加一些高等學科。

學校招生資格限定以本省籍貫的女性為主,如果有富余名額,可以對在本省寄住的女性酌情招收。招收的學生年齡在15歲到35歲之間,粗通文字或曾入小學的、身體強健沒有家庭拖累,以上條件合格的在經過考取合格后,立下保證書后入學。各科學生名額臨時確定為不超過30名。

傳習所不收取學生學費及講義費,所用材料及器具都由傳習所供給,或者由傳習所臨時借給學生使用。學校不提供住宿和食堂,住宿和餐食需要由學生自理。

傳習所設所長一人、學監一人、習事一人、教員若干,均由實業廳委任。學生修業期滿考試合格的,由實業廳授予畢業證書。如果學生有迫不得已的緣由需要退學的,要提交退學申請,由所長呈報實業廳。學校配備了較為雄厚的師資力量,擔任本校的教師絕大多數都是大學畢業,他們很多來自于北京師范大學、北京大學,還有的來自北平師專,以及其他專科學校。學校制定了詳盡的教務處、事務處、訓育課辦事細則,以及訓育會議規程。

培養學生注重德才兼備

傳習所訓育學生采取不放任且嚴肅力行的方針,凡認為學生應該遵守的規范,不論巨細必須貫徹力行,決不能有任何借口。在學校學習期間,教導學生養成良好的習慣和信仰。

學校教育學生并不主張壓制,而主張開導,對學生要求令行禁止,使學生有自覺的覺悟認識到遵守規章制度并且是心悅誠服地遵守。學校訓育學生不僅注重學生行動能力的高低,而且注重學生有端正的態度,對學生開展各種有益其發展的活動,使學生活潑勇為、不離正軌,一方面提高學生力行有為的氣概,一方面增加學生自治的經驗,使學生養成虛心謹慎的美德。本校對學生言行倡導誠實而嚴斥虛偽。對于學生服裝有統一的要求,力求質樸,以養成學生良好的習慣。

課程設置豐富實用

直隸婦女職業傳習所于1929年3月7日遷址到北平,校址位于地安門外西黃城根38號,隸屬于河北省建設廳。學校先后幾次合并接收其他學校、幾次更名,接收了“河北省女子蠶桑師范講習所”和“京兆女子桑蠶傳習所”,后更名為河北省立女子職業學校,于1940年7月1日移交給北京特別市教育局管轄。學校占地15畝,房屋170間,在地壇內有桑園一座,占地32畝,有大小桑樹3000余株。

學校分別開設普通文化課程和職業課程,課程由最初的6科逐漸增加,更加突出實用性,使得畢業的學生可以適應社會需要、自謀職業出路。先后開設了法制、社會學、園藝科、家事科、社會職業科以及相關補習班,包括:精神講話、軍事看護、商學、英文、國文、數學、家事、家庭管理、家庭衛生、烹調、保嬰法、幼兒教育、養蜂法、無線電常識、攝影學、康樂活動等。在暑期還組織宣傳隊進行街頭講演,講述家庭衛生常識,解釋有關戰亂建國法令等。學校還強調改變學生對體育不太重視的習慣,加設每天20分鐘的課間操,提倡身體鍛煉。

學校先后有畢業生1217人。學生畢業后有的升入更高一級學校學習深造;有的就職于工廠、機關、學校、醫院、部隊、銀行、保育院等,擔任職員、打字員、教師、護士、話務員、會計、保育員等職,開啟了職業之路;有的回到家鄉,成為普及桑蠶知識的技術骨干、養蠶能手;還有的自謀出路。

學生在校學習期間,各門實操課程中實習生產很多成品,學校將成品估價造冊,在校內成立婦女商店,進行銷售,使學生實地練習所得收入全部用于教學,既鼓勵和培養了學生實際操作動手能力,又解決了學校部分的經費問題。河北省國貨陳列館每次舉辦展覽,都向該校征集展品。如1931年10月,在為期一個月的國貨展覽中,學校提交了34件展品;在1938年10月舉行的展覽會上,學校提交了16件展品,這些都吸引了眾多觀眾的目光。學生們還非常熱心公益活動,曾經為天津、遼寧遭受水災的災民和東北失學青年進行義賣,捐贈物品。這些舉動產生了良好的社會聲譽,學校的成績也為河北省實業廳贏得了贊譽和嘉獎。

1949年1月,該校由中國人民解放軍北平市軍事管制委員會接管。從直隸女子職業傳習所到河北省立北平女子職業學校,在幾十年的創辦過程中,學校以嚴謹求實的辦學風格,貼近社會生活的學科體系,為社會培養了一批又一批女性人才。

作者單位:北京市檔案館