多電飛機混合作動系統工作模式優化分析

范凱

摘 ?要:文章基于現階段,多電飛機飛行控制系統結構設計中,所實踐的非相似余度混合作動系統,對傳統液壓作動器、電動靜液作動器所構建的作動系統工作模式優化展開研究。同時通過工況條件、系統功率特點、仿真參數分析等方式,對多電飛機混合作動系統新型工作模式的可行性做出簡單闡述,希望給予相關從業者建議與參考。

關鍵詞:多電飛機;混合;作動系統;工作模式

中圖分類號:V227 文獻標志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2095-2945(2020)20-0044-02

Abstract: This paper is based on the optimization of the working mode of actuation system constructed by traditional hydraulic actuators and electro-hydrostatic actuators in the non-similar redundancy mixed-action phase practiced in the structural design of the multi-electric aircraft flight control system at this stage. At the sametime, through working conditions, system power characteristics, simulation parameters analysis and other methods, the feasibility of the new working mode of the hybrid electric aircraft cooperative system is briefly described, in the hope of providing suggestions and references for relevant practitioners.

Keywords: multi-electric aircraft; mixing; actuation system; working mode

引言

我國現有多電飛機內部設計中,會利用具有穩定性、性能優勢明顯等特點的混合作動系統,健全多電飛機飛行控制體系。在此背景下,為進一步完善多電飛機混合作動系統功能,相關人員應重視該系統工作模式的創新改進工作。因此,本文對多電飛機混合作動系統工作模式優化展開分析,旨在解決該系統運行中,控制命令執行能耗大、不同工況條件下工作效率難以保障等問題。

1 多電飛機混合作動系統相關概述

在全電飛機發展中,多電飛機是在多電理論、相關產品、技術革新中,所衍生出的過渡型飛機。由于多電飛機需通過混合能源驅動實現,所以在多電飛機應用中,應預先建立混合作動系統。而功率電傳、閥控液壓伺服作動器是混合作動系統的主要組成部分,可用于飛機主飛行控制系統中。并且多電飛機混合作動系統,在維持系統安全、穩定性的基礎上,節約液壓源,以此減輕飛機重量,優化多電飛機能源系統性能[1]。同時該系統基于非相似余度配置,可高效控制系統內部故障。

2 混合作動系統優化思路

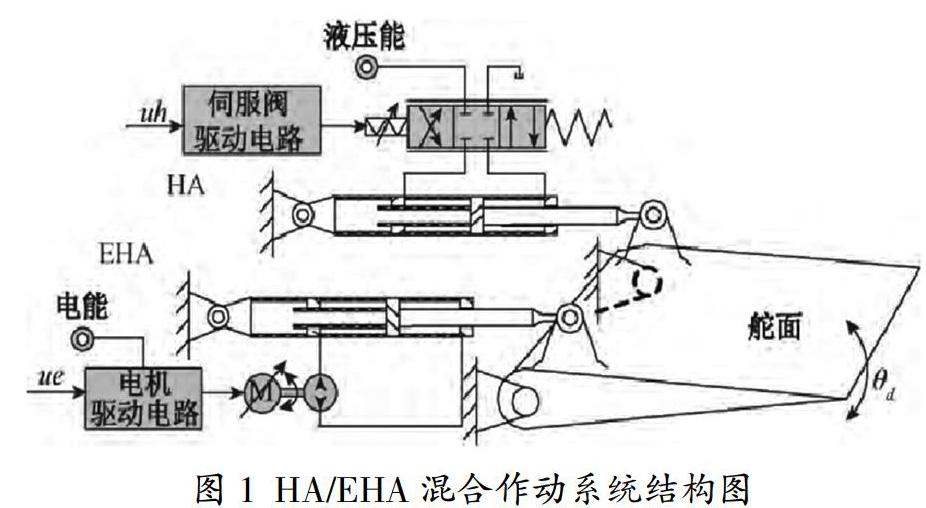

電動靜液作動器(EHA)、液壓作動器(HA)所構成的混合系統,其工作模式可分為“主動+主動”、“主動+被動”、“主動+空載”等模式。該混合作動系統結構圖,如圖1所示。從圖1可見,多電飛機混合作動系統內部,含有的作動通道互為對方的非相似余度。該種設置形式,可有效提高飛行系統穩定性,且在不同應用場景中,系統能耗特性存在一定差異性。結合其單通道能耗特點,可以看出電動靜液作動器,在面臨節流效應時,系統控制命令生成、執行能耗明顯大于傳統液壓作動器。但是在多電飛機舵面需要在加載力度增加,以及舵面負載抗衡期間,將舵面控制在某一水平位置時,則電動靜液作動器能耗,卻小于傳統液壓作動器[2]。因此,多電飛機混合作動系統的優化思路,是基于傳統液壓作動器、電動靜液作動器面臨不同工況時,其效率、能耗變化特點,改進通道工作模式,以此將多電飛機能耗控制在合理范圍內。

具體來說,在多電飛機飛行期間,按照其速度x、實際負載力y,將飛機工況確立在不同的四個象限內。在飛機處于一、三象限的工況類型中,混合作動系統能耗在面臨空氣阻力后,會進入逆載狀態做正功。而在二、四象限,在空氣動力影響下,飛機舵面會產生擺動現象,所以系統因空氣做功,面臨順載工況。由于多電飛機混合作動系統在順載情景中,電動靜液作動器能量回收難度較大,可通過正處于發電狀態的傳統液壓作動器,將能量轉化、回收。

3 多電飛機混合作動系統工作模式優化

基于上述多電飛機混合作動系統優化思路,在創新系統工作模式時,相關人員可通過多電飛機負載力、活塞桿速度。探索混合作動系統新型工作模式。并根據不同工況中的x、y變化數值變化,判斷子通道實際工作效率。同時在電能回饋環節,利用x、y的方向,辨別順載、逆載工況。具體來說,第一,默認工作模式中,若電動靜液作動器為飛行控制系統的主要通道,而傳統液壓作動器為旁通。則在多數工況中,電動靜液作動器工作效率,明顯高于傳統液壓作動器。第二,判斷工況屬于逆載、順載,在順載時,若應用默認工作模式,并使用傳統液壓作動器完成能量回收工作。在逆載時,根據系統更換條件,切換系統主、次通道,以此獲取多電飛機混合作動系統中,傳統液壓作動器、電動靜液作動器在各類工況中的效率指數。

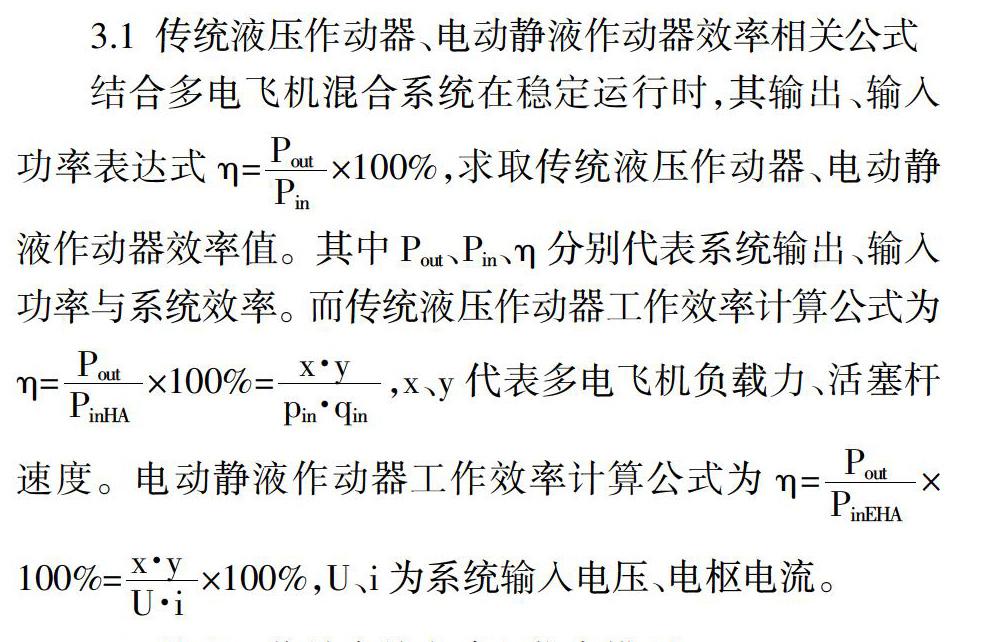

3.1 傳統液壓作動器、電動靜液作動器效率相關公式

結合多電飛機混合系統在穩定運行時,其輸出、輸入功率表達式η=×100%,求取傳統液壓作動器、電動靜液作動器效率值。其中Pout、Pin、η分別代表系統輸出、輸入功率與系統效率。而傳統液壓作動器工作效率計算公式為η=×100%=,x、y代表多電飛機負載力、活塞桿速度。電動靜液作動器工作效率計算公式為η=×100%=×100%,U、i為系統輸入電壓、電樞電流。

3.2 基于工作效率特點建立仿真模型

通常情況下,在分析多電飛機混合作動系統工作效率特點時,需預先使用速度x、負載力y,以及系統效率η,制作效率工作曲面。但由于此種方法實踐中,人工繪制曲面時總體工作量多,影響混合多動系統效率計算進度[3]。因此,可基于仿真技術,應用MATLAB、AMESim軟件,建立仿真模型。相關人員可在MATLAB、AMESim軟件系統內,輸入速度x、負載力y具體數值,在通信版塊將數值信息傳輸至MATLAB后,對混合作動系統工作模型進行仿真,并將仿真結果,回傳至MATLAB。從而根據其軟件內部所記錄的數據,繪制工作效率曲面。

具體來說,傳統液壓作動器仿真參數中,最大輸入電流為50m/A,等效阻尼比為0.8,且閥頻寬為59Hz。伺服閥等效增益,約為2.32×10-6,放大器增益為20,油液彈性模量1×1010pa。另外,傳統液壓作動器在仿真模型中,其活塞直徑變化為60mm,舵面的等效質量4×105千克。而電動靜液作動器仿真參數中額定電壓、額定電流分別為270V、50A,電樞電阻是0.6Ω,電樞電感為59H。

根據傳統液壓作動器、電動靜液作動器仿真參數,使用曲線繪制對比不同工況中,系統效率變化情況。研究發現,由于傳統液壓作動器、電動靜液作動器工作效率特點的差異性,在消毒指數大于65%時,電動靜液作動器工作效率明顯大于傳統液壓作動器。因此,在多數工況總,多電飛機混合作動系統中,電動靜液作動器應用優勢較為明顯。并且該階段,傳統液壓作動器工作效率、負載力 y成正比,卻與速度x沒有作用關系。而電動靜液作動器則與速度x、負載力y,存在非線性關系。在速度x在50~100mm/s每秒時,負載力y為20~45kN時,該系統工作效率較高。基于此,在優化多電飛機混合作動系統工作模式的過程中,相關人員可按照各系統在不同工況中,其工作效率變化規律,靈活調整通道工作場景,以此減少飛機飛行控制系統中,系統變得無功功率,增強系統能耗特性。

3.3 明確工況切換條件

為在多電飛機混合作動系統應用中建立自動適應工況的系統工作模式。相關人員需明確傳統液壓作動器、電動靜液作動器在面對不同工況時的切換條件。首先,可將上述系統,放置于同一工況場景中,對比其工作效率。實驗顯示,在a、b、c工況中,電動靜液作動器在b工程場景中,工作效率較高,在a工況場景中,傳統液壓作動器工作效率高于電動靜液作動器。而面對c工況時,二者工作效率差異不明顯。所以在應對c工況時,可集成應用HA+EHA的工作模式,以增強系統動態響應、抗壓能力。其次,在實現混合作動系統自適應工況,可通過速度x、負載力y數值,協助系統判斷工況類型,從而切換系統通道。為此,相關人員可利用a、b、c工況場景的交界處,作為自適應工況工作模式的切換依據。最后,在傳統液壓作動器、電動靜液作動器系統通道,工作效率均保持在高效狀態時,則系統能耗可控制在合理范圍內。

4 結束語

綜上所述,本文結合該系統組分中的傳統液壓作動器、電動靜液作動器,在不同工況條件下的工作效率特性。嘗試建立自適應工況的系統工作模式,并且在工程模式創新中,節約系統能源損耗。且仿真實驗表明,該工程模式可行性較強,可用于多電飛機混合作動系統工作模式創新改進中。因此,相關人員在混合作動系統功能完善中,可利用此工作模式,凸顯多電飛機混合作動系統功能優勢。

參考文獻:

[1]焦宗夏.大型飛機電液動力控制與作動系統新體系基礎研究[J].液壓與氣動,2018(5):66-67.

[2]楊建忠,楊珍書,孫曉哲.機電作動系統故障影響分析與故障檢測方法[J].微特電機,2018(006):73-79.

[3]焦宗夏,孔祥東,王少萍,等.大型飛機電液動力控制與作動系統新體系基礎研究[J].中國基礎科學,2018(2):23-25.

[4]邢卉麗,楊善水,戴高樂,等.多電飛機配電系統TTP/C總線應用技術研究[J].南京航空航天大學學報,2018(3):33-36.