水電站集魚系統進魚口位置的研究

潘 露, 呂 海 艷, 劉 藝 平

(1.四川水利職業技術學院,四川 成都 611231;2.中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072)

1 概 述

河道中修建的擋水建筑物會阻斷原本連通的河道,使具有洄游習性的魚類無法上溯洄游,對其繁殖和生存造成了極大的影響。為保護魚類資源,降低建壩帶來的負面影響,可修建過魚設施作為魚類上溯洄游的通道[1]。研究資料表明,魚類在洄游過程中對水流條件要求非常嚴格,進魚口的水流條件直接關系到魚類能否順利進入魚道。因此,進魚口位置的選擇成為影響過魚設施運行成敗的關鍵[2-3]。

筆者研究的牙根二級水電站位于四川省甘孜州雅江縣境內的雅礱江干流,水電站為二等大(2)型工程,設有兩條廠房尾水洞,其過魚設施擬采用“集魚槽+索道轉運過壩+運魚船放流”的過魚方案。筆者結合數值模擬和模型試驗,對該河段的流場分布情況進行研究,研究內容與優化方法能夠為電站壩下進魚口設置提供依據。

2 進魚口位置分析

對河道流速分布進行分析,選擇三種典型工況,分別為:工況1,1號尾水洞和2號尾水洞分別過流2臺機組發電流量;工況2,1號尾水洞過流2臺機組發電流量,2號尾水洞不過流;工況3,1號尾水洞和2號尾水洞分別過流0.5臺機組發電流量。

2.1 數值模擬

數值計算以FLUENT軟件作為流場模擬工具,選用κ-ε紊流雙方程模型,對于自由液面的處理,計算采用具有追蹤功能的VOF單流體模型,并用有限體積法對方程進行離散。

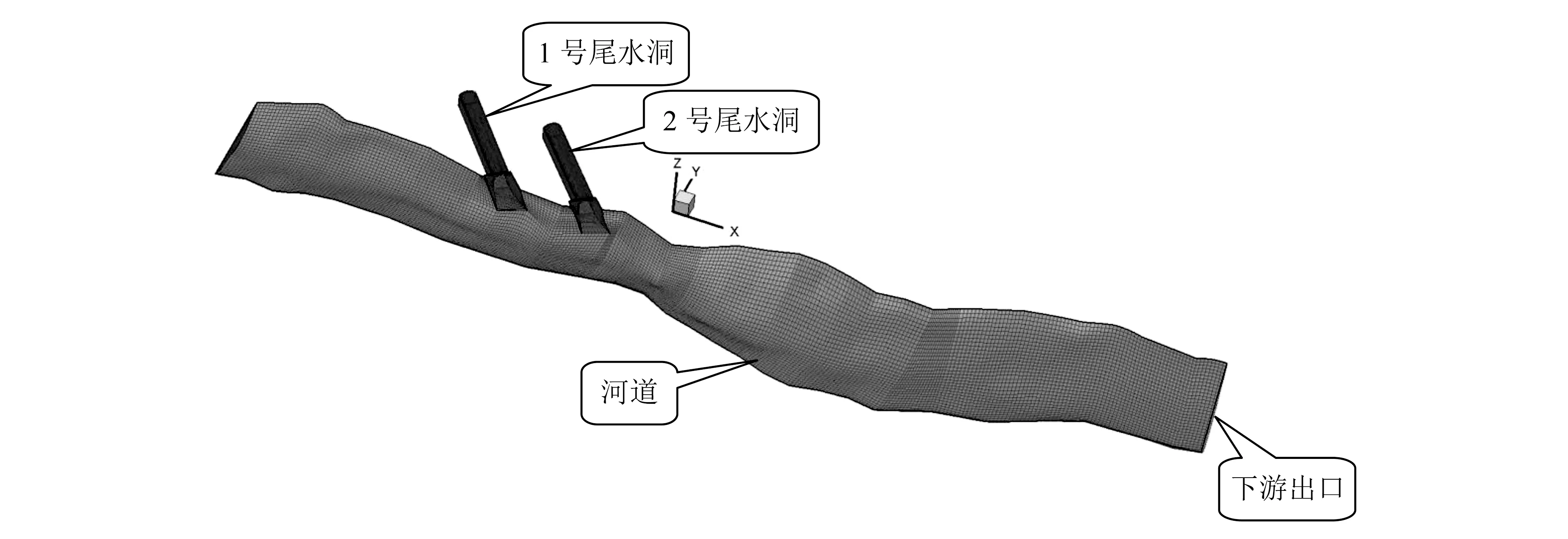

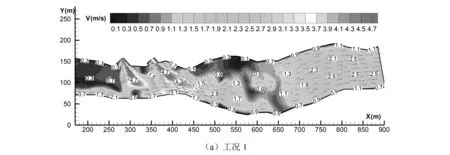

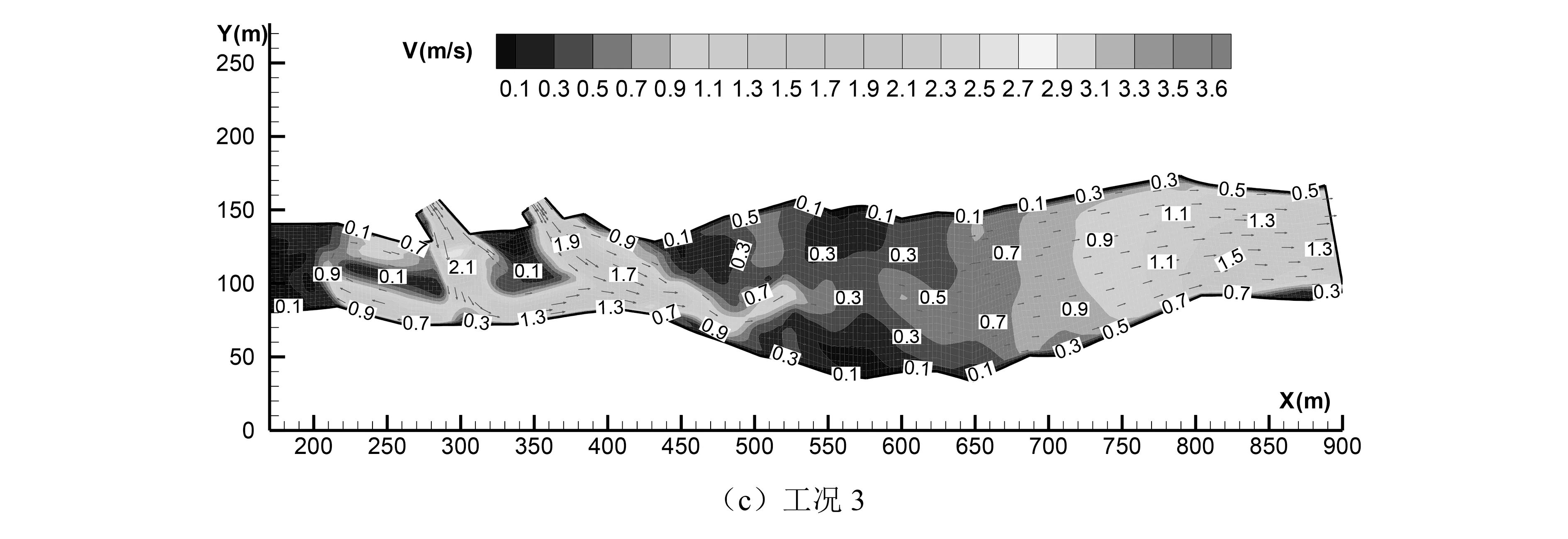

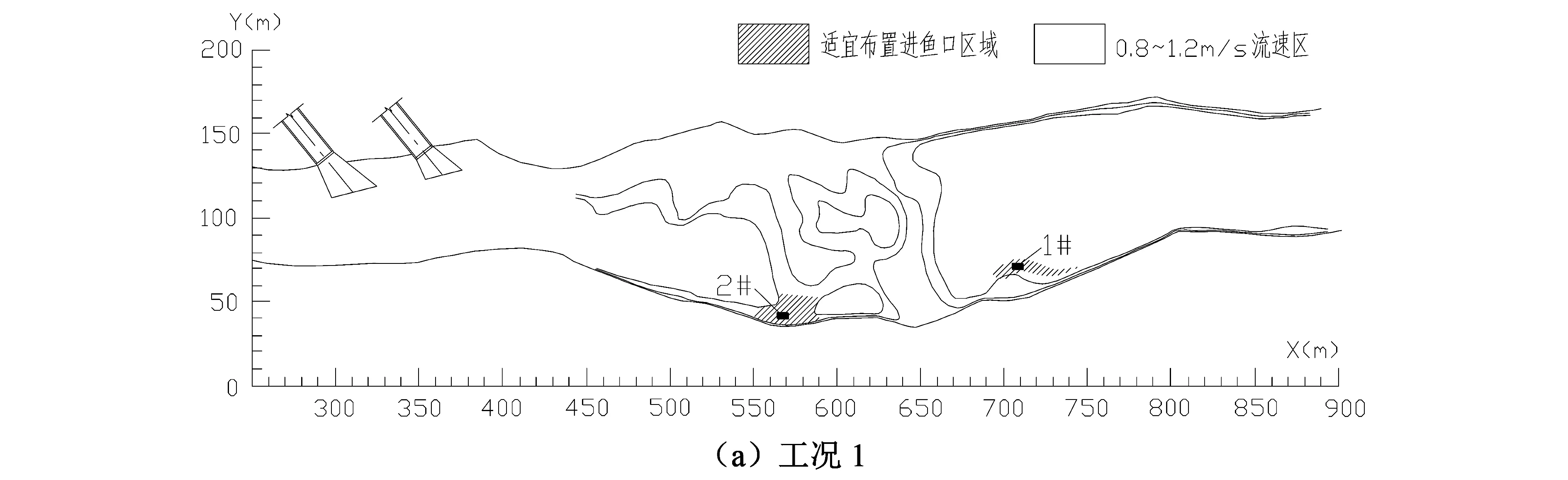

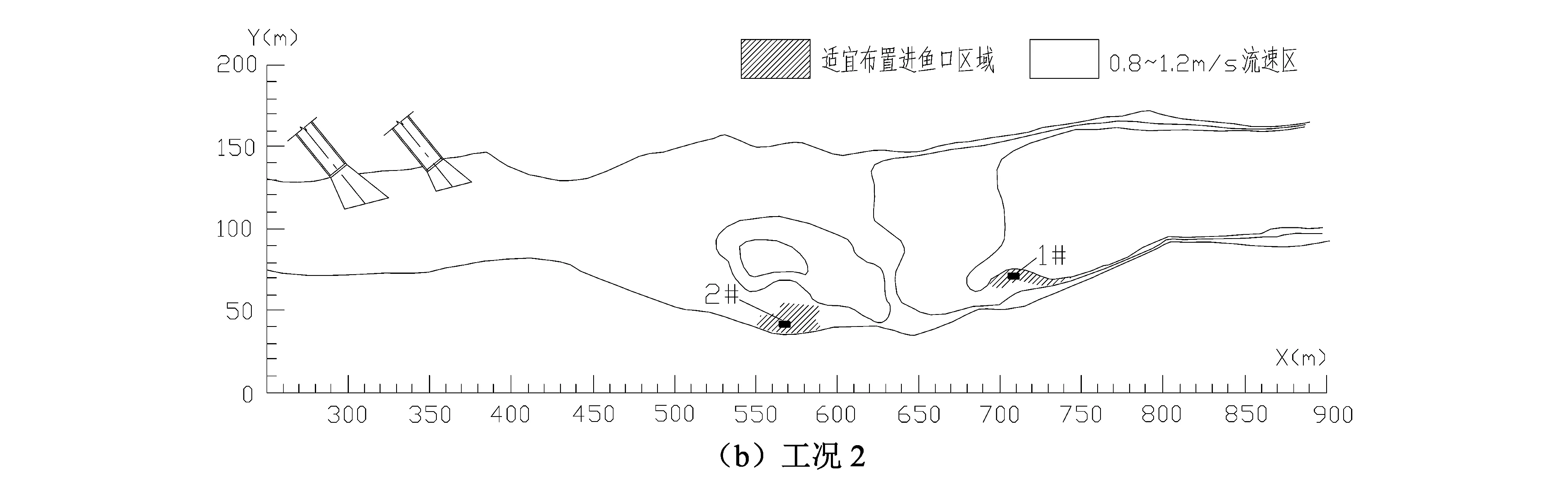

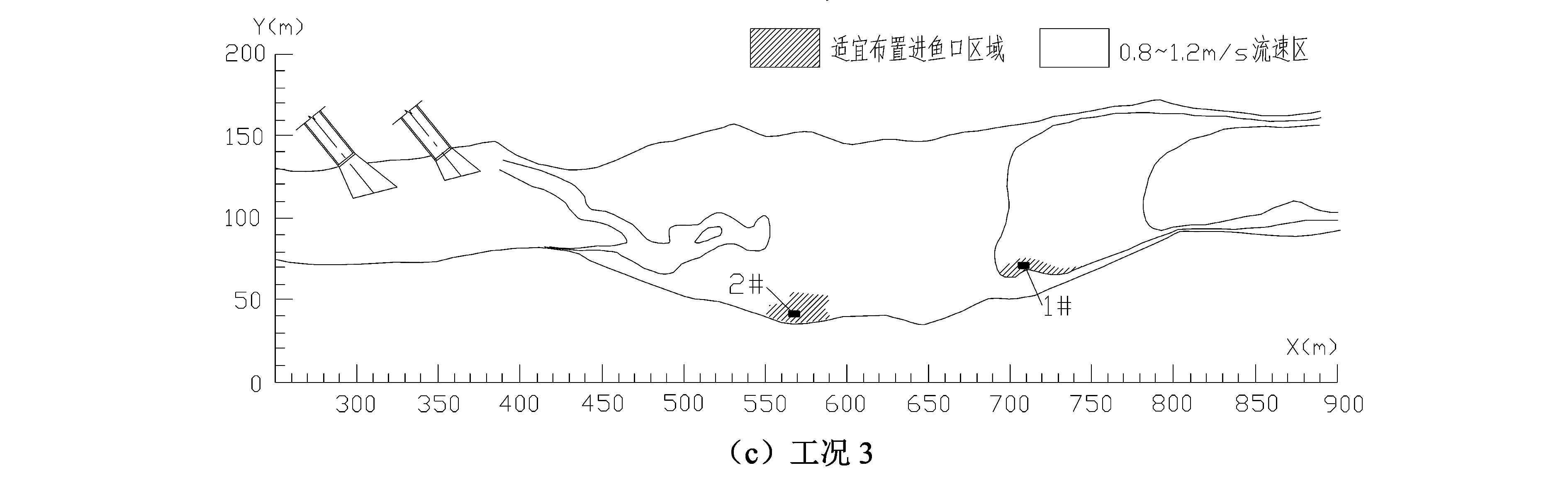

進魚口河段流場計算范圍為2號尾水洞上游260 m至1號尾水洞下游520 m,總長近850 m的河段。建模時,以壩軸線下游330 m處為坐標零點。X軸與尾水洞出口河段軸線大致平行,Y軸與河道垂直,Z坐標與高程一致。計算邊界條件設置如下:1號和2號尾水洞進口斷面采用速度進口邊界,尾水洞邊壁及河道地形采用固壁邊界。河道下游出流斷面采用自由出流邊界。計算區域網格劃分全部采用結構化網格,沿水深方向節點間距為0.4~1.2 m,與水深垂直方向節點間距為2~3 m,網格單元總數約23.5萬個。計算區域及網格劃分見圖1。三種不同組合工況運行時進魚口河段流場分布見圖2。

圖1 計算區域及網格劃分

(a)工況1

(b)工況2

(c)工況3圖2 進魚口河段流場分布數值模擬結果

2.2 模型試驗

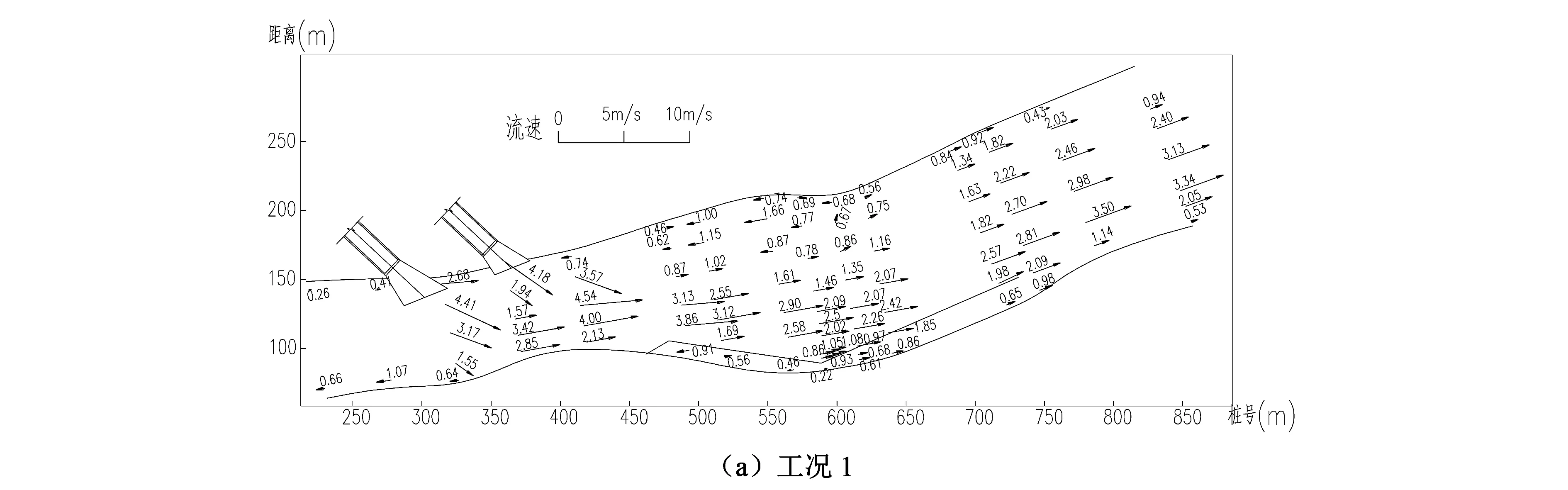

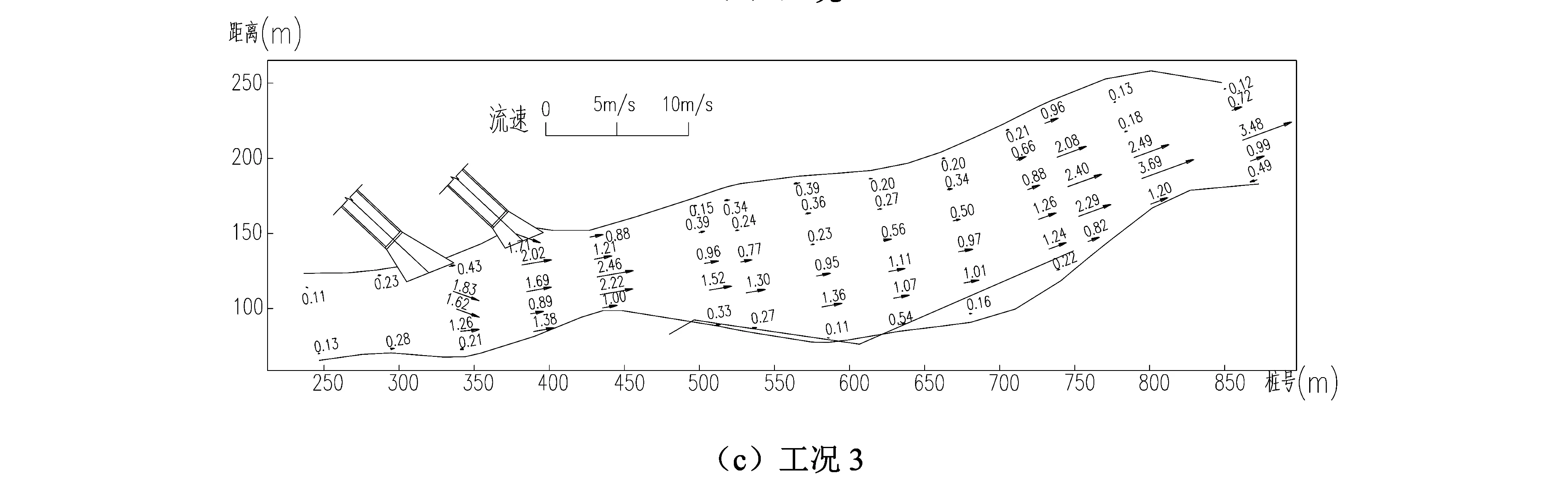

模型試驗的模擬范圍與數模計算一致。試驗模型按重力相似準則設計,采用正態模型,幾何比尺采用1∶30。下游河道流場分布見圖3。

2.3 結果分析

2.3.1 下游河道流場分析

由圖2、3可知,不同發電機組組合運行時下游河段流場分布規律大致相同。尾水洞上游,以回流為主,越往上游流速越小。尾水洞出口附近水流集中,流速最大,之后,隨著水流擴散,流速迅速減小。尾水洞下游河段主流靠右岸行進,水流較為平順,左岸則存在大范圍回流區。1號尾水洞出口下游350 m之后,由于河道縮窄,流速有所增加。比較不同工況時下游河道流場分布,隨著機組運行數量的減少,河道下游流速逐漸減小,低流速區范圍隨之擴大。

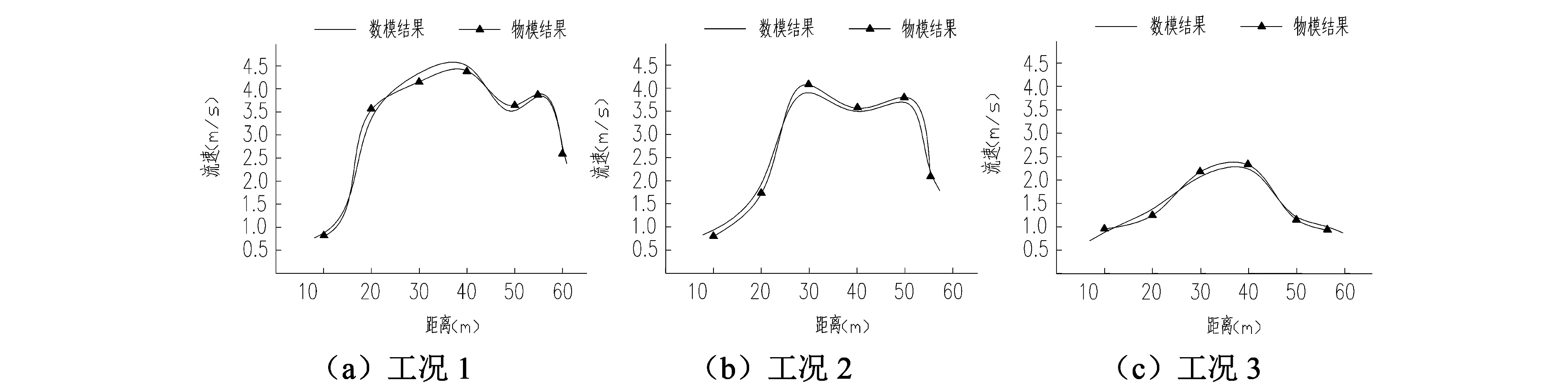

圖4為發電機組三種不同組合工況下,下游河道樁號0+650 m斷面流速分布數值計算成果與模型試驗成果對比情況。結果表明,數值計算結果與實測數據較好吻合,相對誤差小于8%,在允許范圍15%以內[4]。

2.3.2 進魚口位置選擇

由于魚類對水流流速較敏感,不同種類的魚類偏好的流速不同。牙根二級水電站過魚設施主要過魚對象為四川裂腹魚、長絲裂腹魚等。主要過魚季節2~5月。通過對雅魯藏布江中游體長為170~450 mm的裂腹魚類游泳能力試驗研究[5]可知:裂腹魚類感應流速為0.04~0.1 m/s,臨界速度為0.83~0.98 m/s,突進速度為1.17~1.53 m/s。在0.8~1.2 m/s流速范圍持續游泳時間大于5 min。因此,進魚口宜設置在河道內水流平順,流速為0.8~1.2 m/s的區域,且河道內不存在影響魚類上溯的流速屏障。筆者以此作為進魚口位置的選擇依據。

根據下游流場分布圖可知,4臺機組滿負荷運行時,尾水洞附近的高速橫向水流形成魚類洄游屏障,魚類將無法完成上溯;3臺及以下機組運行時,尾水洞出流對魚類上溯不形成流速屏障,但尾水洞出口上游基本為回流區,誘魚流態較差。因此,尾水洞上游河段不宜布置進魚口。尾水洞對岸下游河道水流較為平順,主流方向明確,存在較大范圍的0.8~1.2 m/s流速區,適宜布置集魚系統進魚口。由于尾水洞過流量變化,右岸進魚口布置區域流速發生變化,未發現三種工況下能同時滿足0.8~1.2 m/s流速范圍的區域。為保證集魚效果,考慮在尾水洞出口右岸布置兩個進魚口以適應不同工況。3臺及以下機組運行時,主要通過1號進魚口過魚;3臺及以上機組運行時,主要通過2號進魚口過魚。各工況下0.8~1.2 m/s流速區及適宜布置進魚口區域見圖5。

3 魚道線路布置

為保證魚類進入魚道后順利游至集魚池,魚道內部池室需要保持0.3~1 m/s流速。根據試驗,為達到魚道池室過魚流速要求,本工程魚道底坡需保持2%,1號、2號進魚口之間魚道長度應為195 m。本工程通過采用兩個180°轉彎[6],增加魚道長度,滿足了魚道池室底坡2%,池室流速0.3~1 m/s的要求。魚道線路布置見圖6。

(a)工況1

(c)工況3圖3 進魚口河段流場分布模型試驗結果

(a)工況1 (b)工況2 (c)工況3圖4 典型斷面數值模擬和模型試驗對比情況

(a)工況1

(b)工況2

(c)工況3圖5 0.8~1.2 m/s流速區及適宜布置進魚口區域圖

圖6 魚道線路布置

4 結 語

筆者結合數值模擬和模型試驗對牙根二級水電站下游河段流場分布進行了研究,研究表明:尾水洞下游河道右岸水流較為平順,主流方向明確,存在較大范圍的0.8~1.2 m/s流速區,適宜布置進魚口。分析不同工況下河道右岸流場分布,未發現各種工況下能同時滿足0.8~1.2 m/s流速范圍的區域。為保證集魚效果,建議布置兩個進魚口。3臺以下機組運行時,在樁號0+690 m~0+740 m區域布置1號進魚口過魚;3臺及以上機組運行時,在樁號0+550 m~0+590 m區域布置2號進魚口過魚。筆者采用的進魚口位置選擇方法及180°轉彎線路布置可為其他類似工程提供參考。