椎間孔鏡靶點技術治療腰椎間盤突出癥的臨床療效觀察

彭振宇 李世芳 李小勇

(湖南省郴州市第四人民醫院脊柱外科 湖南 郴州 423000)

腰椎間盤突出癥是臨床最常見的脊柱疾病之一,發病后的臨床癥狀包括下肢麻木、腰痛、活動受限等,嚴重者會顯著影響生活質量[1]。如果患有腰椎間盤突出癥的患者利用保守療法治療效果不理想時,我們會采取積極的手術療法進行針對性的疾病治療。近些年來,隨著技術的不斷發展進步,經皮椎間孔鏡技術以其創傷小、康復快等優勢被廣泛地應用于臨床[2]。本研究通過對比椎間孔鏡靶點技術與傳統開放手術的治療效果,對于椎間孔鏡靶點技術治療患者腰椎間盤突出癥的效果進行了深入分析探討,具體研究內容包括。

1.資料與方法

1.1 一般資料

將我院自2017 年4 月—2019 年8 月間收治的100 例腰椎間盤突出癥患者,按照隨機平均法分為對照組、實驗組,每組患者50 例,對于實驗組患者采取經皮椎間孔鏡微創手術進行治療,年齡45 ~69 歲,男37 例,占74%;對于對照組患者則利用常規開放術式予以治療,年齡47 ~65 歲,男36 例,占72%。對以上兩組患者治療期間的資料進行比較分析,發現差異不明顯,不存在統計學意義(P >0.05),可以進行兩組患者臨床疾病手術治療效果的比較。

1.2 方法

實驗組患者施行連硬外麻后取俯臥位,胸腹墊軟墊,據術前C 型臂X 光機透視對于病灶所在位置進行具體明確,之后對于棘突中線要使用克氏針進行準確標記,在其左或右側旁開約11cm 標記穿刺點。對于手術區域進行消毒及鋪巾處理,尖刀片切開皮膚約8mm。在C 臂引導下,在患者身體相應位置進行抽血,順導針旋入逐級擴張套管,逐級環鋸行椎間孔成形行椎管神經根管擴大減壓術,放入工作通道。置入椎間孔鏡(德國Spinendos公司,脊柱椎間孔內鏡系統)。C 臂透視確定通道前端位于椎弓根內緣,雙極電凝止血,轉動工作通道,鏡下環鋸擴大椎間孔及側隱窩,進一步行椎管神經根管擴大減壓術,鏡下用射頻刀頭行粘連硬膜神經根松解術,交替利用髓核鉗進行操作,將髓核有效取出,置入消融電極于椎間盤內及纖維環多點消融電凝行纖維環及椎間盤成形術。鏡下對患者手術區域進行出血與否情況的觀察,如果未發現出血情況,而且神經根粘連松解,神經松弛回落,硬膜囊搏動良好,硬膜顏色紅潤,最后可進行內鏡退出、切口縫合處理。

1.3 療效評價

1.3.1 觀察指標 記錄患者手術期間的用時、切口長度、臥床時間、住院時間、并發癥發病率等手術相關指標,并作以兩組數據對比評價。

1.3.2 ODI 指數(Oswestry 功能障礙指數) 問卷調查表包含10 個問題,每個問題最低得分0 分,最高得分5 分,分數越高表示功能障礙程度越重。將患者填寫的問卷表中的問題得分進行計算。VAS(Visual Analog Scale,視覺模擬評分法)可對受檢者機體疼痛程度進行準確表達,分值處于0 ~10 分之間,分值愈高說明受檢者機體疼痛愈嚴重,優:0 ~2 分;良:3 ~5 分;可:6 ~8 分;差:8 ~10 分。

1.3.3 比較兩組患者的手術優良率 根據改良Macnab 療效評定標準對療效進行評價:優:治療后患者各項癥狀均完全消失,生活及工作恢復正常;良:手術治療之后患者患病后出現的各項臨床癥狀存在部分改善表現,存在輕微活動受限;中:手術治療后患者臨床癥狀有改善,但是效果不明顯,日常工作與生活受限;差:治療后患者各項癥狀與體征未見變化或者有惡化表現。

1.4 統計學方法

采用SPSS20.0 統計軟件進行統計分析。計量資料用均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t 檢驗;計數資料采用百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P <0.05 為差異具有統計學意義。

2.結果

2.1 手術指標

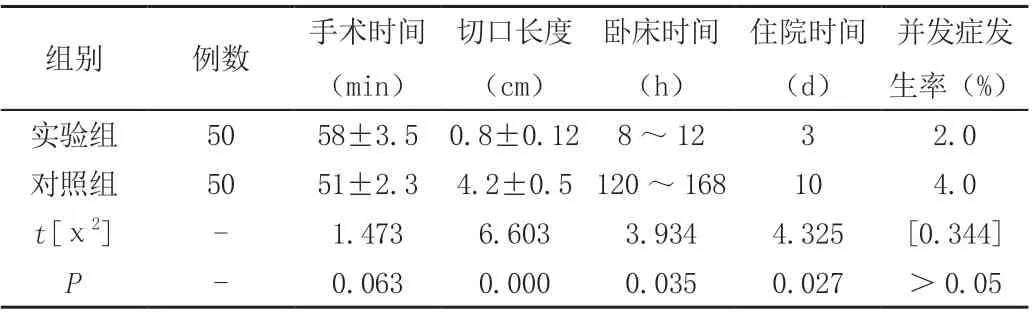

兩組患者多項手術指標結果比較后,可知實驗組患者具有數據優勢,兩組數據比較差異具有統計學意義(P <0.05),詳見表1。

表1 兩組患者手術相關指標對比(±s)

表1 兩組患者手術相關指標對比(±s)

并發癥發生率(%)實驗組 50 58±3.5 0.8±0.12 8 ~12 3 2.0對照組 50 51±2.3 4.2±0.5 120 ~168 10 4.0 t[χ2] - 1.473 6.603 3.934 4.325 [0.344]P - 0.063 0.000 0.035 0.027 >0.05組別 例數 手術時間(min)切口長度(cm)臥床時間(h)住院時間(d)

2.2 術后ODI 指數和VAS 評分

實驗組患者術后VAS 評分、ODI 評分較低且較合理,與對照組比較差異有具存在統計學意義(P <0.05),詳見表2。

表2 兩組患者手術后ODI 指數和VAS 評分對比(±s)

表2 兩組患者手術后ODI 指數和VAS 評分對比(±s)

組別 例數 ODI VAS術前 術后 術前 術后實驗組 50 30.10±0.18 8.96±1.53 7.35±0.16 1.78±0.32對照組 50 30.11±0.20 13.38±1.65 7.37±0.17 3.23±0.35 t- 0.263 5.897 0.606 4.974 P- >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.3 兩組患者的手術優良率比較

其中實驗組患者的優良率為94.0%,對照組患者的優良率為88.0%,兩組患者的術后優良率,差異無統計學意義(P >0.05),詳見表3。

表3 兩組患者的手術優良率比較(例)

3.討論

腰椎間盤突出癥多見于中老年人群,給患者身心健康造成的痛苦非常大。患者發病后出現腰部及下肢活動受限,導致其無法正常進行日常活動,生活質量下降[3]。目前,臨床上有兩種常用的手術治療方案。一種是傳統的開放性手術,另外一種為新型微創治療手術,即經皮椎間孔鏡下腰椎間盤摘除術,后一種術式在當前的腰椎間盤突出癥手術治療中有著非常好的應用效果,術畢極大的減輕了患者身心痛苦,康復進度加快,生活質量提高,需要在未來的腰椎間盤突出癥臨床手術治療中多利用。本文選取100 例患者進行手術治療效果研究,依據結果發現采用經皮椎間孔鏡靶點技術治療疾病的實驗組患者獲得了非常理想的治療效果,各項數據較對照組存在統計學意義的差異(P<0.05)。

綜上所述,經皮椎間孔鏡用于腰椎間盤突出癥的治療時,除手術時間與傳統手術相比沒有優勢外,患者手術切口小,術后臥床時間短,住院時間縮短,經濟壓力大大減輕,而且術畢患者可以在較短時間內恢復身體健康,相關手術并發癥發生率低,療效確定,患者滿意度高。但值得注意的是,術前對病情全面的檢查評估尤為重要,如動力位片明確有無腰椎不穩,MRI 排除脊柱病變及椎管后方壓迫等因素,嚴格把控手術適應癥,以確保術后療效。此外,由于椎間孔鏡技術的學習曲線較為陡峭,不同資歷、不同經驗的醫生所完成的病例手術效果不盡相同,因此準確的定位成形、精細熟練的鏡下操作,良好的空間思維能力是有效防止手術并發癥,達到最佳療效必不可少的前提條件。