針刀治療慢性肩周炎的臨床療效體會

應興紅

(晴隆縣人民醫院 中醫骨傷科 貴州 晴隆 561400)

慢性肩周炎又被稱為凍結肩,其最主要的臨床表現為肩關節功能受限以及疼痛,是臨床上十分常見的一種疾病,發病群體以老年人為主,但是從近幾年的情況來看,慢性肩周炎具有年輕化的趨勢,嚴重影響患者正常的生活。以往,在對慢性肩周炎患者進行治療的過程中主要采用封閉療法配合針灸的治療方式,效果十分有限,經過研究,我院專家嘗試采用針刀的方式治療慢性肩周炎,現將研究結果報告如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2018 年10 月—2019 年9 月接診的慢性肩周炎患者66 例為臨床觀察對象,對照組33 例患者,男性21 例,女性12 例,患者年齡33 ~60 歲,平均年齡(47.6±5.1)歲,對照組33 例患者,男性19 例,女性14 例,患者年齡30 ~61 歲,平均年齡(48.1±4.9)歲。從一般資料對比的角度來看,兩組患者的整體情況無顯著差異,具有可比性。

1.2 方法

首先,對照組患者采取封閉療法配合針灸的方式進行治療,先確定患者肩部的壓痛點,對壓痛點進行消毒,后將50mg 的曲安奈德以及5ml 2%的利多卡因融合液注射到患者的壓痛點位置,對患者的壓痛點進行封閉。患者的壓痛點被封閉之后,對注射位置進行止血處理,與此同時,配合針灸治療方式,患者需每周進行三次針灸治療,一個療程范圍內患者需接受10 次治療[1]。

其次,觀察組患者采用針刀方式進行治療,正式開始治療活動之前患者需先將體位調整至側臥位,患肩需要暴露在外,在此基礎上,引導患者做后伸、外展、上舉等動作,通過患者的運動情況判斷患者的致痛點,使用龍膽紫標記患者的致痛點,在此過程中,對患者的致痛點進行碘伏消毒。選擇患者其中一處致痛點進針,附著點肌腱需與切口線保持平衡,將針刀垂直刺入患者痛處,先橫向切開3 刀,再縱向切開4 刀,松解粘連的肩胛肌肉,最后對患者的切口位置進行包扎處理。其他致痛點可同樣采取上述方式進行治療,治療過程中配合功能鍛煉。患者每周需接受2 次治療,一個療程為5 次治療。

1.3 臨床觀察指標

首先,分析兩組患者的療效,療效具體包含治愈、有效、無效三個部分,其中,治愈說明患者的臨床癥狀完全消失,肩部功能與健康人無差別。有效說明患者的臨床癥狀有所減輕,肩關節的活動范圍有所提升,但仍存在肩關節功能輕度受限的問題[2]。無效說明患者的臨床癥狀未減輕,肩部關節無法正常活動。

其次,分析兩組患者的康復時間,從患者入院接受治療開始計算,直至患者達到康復標準出院,對兩組患者的平均康復時間進行分析。

1.4 統計學方法

采用SPSS25.0 軟件分析數據,計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用t 檢驗。計數資料采用(%)表示,采用χ2檢驗,P <0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

從本次研究結果來看,觀察組患者的總有效率為90.91%,對照組患者的總有效率為69.70%,觀察組患者的總有效率高于對照組患者,差異顯著(P <0.05),具體結果如表1。

表1 分析兩組患者的康復情況[n(%)]

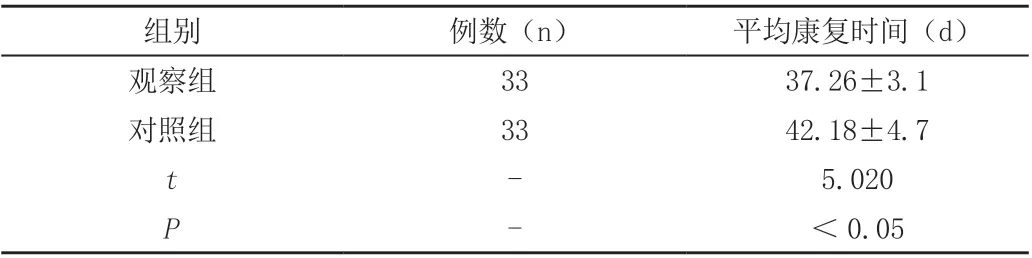

從兩組患者的平均康復時間來看,觀察組患者的平均康復時間少于對照組患者,差異顯著(P <0.05),具體結果如表2。

表2 分析兩組患者的平均康復時間(±s,d)

表2 分析兩組患者的平均康復時間(±s,d)

組別 例數(n) 平均康復時間(d)觀察組 33 37.26±3.1對照組 33 42.18±4.7 t-5.020 P-<0.05

3.討論

慢性肩周炎不僅包含肩關節位置的損傷,同時也包含肩關節周圍軟組織的損傷,主要病因是患者的肩關節位置以及肩關節周邊位置發生退行性改變以及無菌性炎癥,致使患者的肩關節位置發生疼痛。從中醫的角度來講,慢性肩周炎屬于中醫漏肩風的一種,會導致患者肩關節的內部和外部發生粘連,進而直接影響肩關節的活動,壓痛以及肩關節功能受限是最常見的臨床表現[3]。患者發病初期,肩部隱痛是最常見的癥狀,而隨著病情的發展,疼痛范圍也會相應擴大,嚴重的患者會產生劇痛,直接影響患者正常的工作以及生活,甚至會導致患者肩部運動功能喪失,因此必須加強重視。從臨床的角度來講,封閉治療配合針灸是最常見的方式,但是效果十分有限。針對傳統治療方法中存在的問題,我院專家經過研究嘗試采用針刀方法治療慢性肩周炎患者,其主要目的在于松解患者的肩胛肌肉,緩解患者肩胛肌肉粘連的情況,進而有效解決患者疼痛以及肩部活動受限的問題,收到了很好的效果。

從本次研究結果來看,觀察組患者的整體有效率高于對照組患者,平均康復時間低于對照組患者,由此說明,在治療慢性肩周炎患者的過程中采用針刀的治療方式不僅能夠有效提升治療的有效率,對于縮短患者的康復時間,減輕患者的痛苦也有著十分積極的現實意義。

綜上所述,相比于傳統的治療方式,使用針刀治療慢性肩周炎患者不僅具有操作簡單的優點,同時能夠最大限度的控制治療對患者身體帶來的損傷,更容易被患者接受,具有較高的臨床應用價值。