中日關系:周恩來最具創造性的外交杰作

張宏喜

1955年12月,毛澤東、周恩來會見日本恢復日中、日蘇邦交國民議會會長久原房之助(左五)一行

中國的外交中不可能沒有日本

作為新中國外交的掌門人,周恩來的視野包括全世界的空間和可預見的時代。他腦子里一直在思考和把握:全局是什么,目標是什么;遠景是什么,現實是什么;戰略是什么,策略是什么;宏觀是什么,微觀是什么;誰是當前的主要敵人,誰是可靠的朋友,誰是可以團結和轉化的力量;能做什么,不能做什么;先做什么,后做什么;什么要堅持,什么要靈活,什么要調整;什么要繼承,什么要擯棄,什么要創新;等等。

由于當時的歷史條件,周恩來外交工作的重點,特別是出訪,只能集中在社會主義國家、亞非地區。可是他從來沒有忘掉歐洲、南北美洲、大洋洲,沒有忘記從長遠謀劃新中國的外交全局,只是飯要一口一口地吃,路要一步一步地走,既要只爭朝夕又要扎扎實實、步步為營,有些事又要提前打好基礎,遇到時機要及時抓住。

在各個國家中,有一個是周恩來一直掛在心中的,那就是日本。他年輕時,在寫下“大江歌罷掉頭東,邃密群科濟世窮。面壁十年圖破壁,難酬蹈海亦英雄”的著名詩句后,隨即東渡日本。去日本留學是為了尋求救國真理,日本是他見識的第一個外國,從個人感受來說他不可能忘掉日本。從中日兩國的交往歷史來說,源遠流長,中國的外交中不可能沒有日本。從中日關系的經驗和那段慘痛歷史來說,那是刻骨銘心的,誰當政都不能不考慮中日關系問題。從兩國人民的福祉來說,搞好搞壞實在是關系重大,決不能掉以輕心。即使僅僅從一衣帶水的地理位置上來說,也絕對不能忽略日本。

周恩來從來沒有忽略日本,而且精心指導和培育中日關系一步一步向前進。他總是處于對日工作的中心地位,日夜操勞,潤物細無聲。他克服了困難,找到了突破點,抓住了根本,成效在積累,友誼力量在成長壯大……最后贏得了日本的人心,克服了障礙,收獲了成果,實現了突破,取得了對中日兩國和地區、世界都好的局面。對日工作的成功是周恩來最具創造性的外交杰作。

還應明確說明,對日工作的外交杰作是以毛澤東為首的中國共產黨人的集體創作,是在毛澤東的領導下從延安就開始的,不是新中國成立后才起步的。抗戰時期,由于日本軍國主義的毒害,日軍一些官兵常常寧死不當俘虜,萬一被俘也決不認罪。可共產黨領導的八路軍、新四軍竟然成功地教育出一批被俘的日軍官兵,使他們的思想發生根本轉變,站在反對日本法西斯陣營的一邊;停戰后又在1000多名日本戰爭罪犯中,對絕大多數罪行不那么嚴重,經過教育認罪態度好,而有悔改表現的從輕處理;對45名罪行嚴重的,通過服刑,進行教育改造,使他們認罪。他們中不少人返日后成為反對戰爭、主張日中友好的積極分子。不用物質利益而靠真理和啟發覺悟,用精神的力量,使原來在反動陣營里的人轉變認識,然后從行動上站到正義一邊,是極不容易的事情,但共產黨有這樣的本領。

還有,聶榮臻像慈父一般愛護被日本侵略戰爭造成的失去父母的日本小女孩,中國父母收留日本侵華戰爭中遺棄在中國的數千名日本孤兒,新中國通過紅十字會遣返4萬名日本僑民返回日本等,都寫下了一個又一個感人的真實故事,無不展現了中國人民的博大胸懷和友好品德,這對日本人民不能不產生觸動和感化。

發展對日關系的頂層設計者

在對日工作中,周恩來有著他自己的獨特貢獻,因為他更熟悉日本和日本人,更懂外交和外交藝術,所以他在對日外交中能提出他人不大容易想出來的好主意。新中國成立初期,發展對日關系的頂層設計者就是周恩來。

周恩來審視了整個中日關系史,指出兩國2000多年都是和平共處和友好的,有60年關系不好。清末日本參與了侵略中國。二戰中日本大規模出兵侵略中國,給中國造成極大傷害,1945年8月15日以前雙方打了14年仗。但日軍投降放下武器后,中國人還把日本人當作朋友,并不記仇。今后兩國關系的關鍵是要和平共處,雙方都應該向前看,以史為鑒,努力消除近幾十年來的不愉快事情的影響,使中日兩國幾千年的友好關系在新時代的基礎上永久地發展下去。中日兩國人民永遠地友好下去,這是兩國人民的根本利益所在,這是共同的。

二戰后,日本被美國占領和控制,日本政府必然跟著美國執行反華政策,不承認新中國,與臺灣締結“條約”、保持“外交關系”,使兩國戰爭狀態沒有解除,自然無法開展正常的外交。有一段時間日本政府甚至嚴格禁止本國老百姓與中國來往。

怎么辦?1956年6月28日,周恩來接見了日本國營鐵道工會等訪華代表團,說:“在我們兩國政府能夠進行直接接觸之前,兩國人民團體之間多多來往,是很有利于兩個政府關系的改善的。所以日本朋友來得越多,我們的飛機場、火車站、碼頭為你們開放得越多,那就越能為中日兩國的友好和建立外交關系鋪平道路。我們兩國人民團體的來往,已經創造了新的紀錄,這就是兩國人民團體達成了許多協議,并且由兩國人民團體來執行。中日兩國人民團體之間簽訂的協議,連同今天簽字的鐵路協議在內,一共有了15個,涉及議會、漁業、僑民、文化、科學、貿易、工會等等方面。這些協議大部分都實現了,而且行之有效,對兩國人民都有利。中日兩國人民在兩國政府尚未來往和簽訂協議的時候,直接辦起外交來,解決了許多問題,對雙方都有利……我看,就照國民外交的方式做下去,日本團體來得更多,我們的團體也多去,把兩國間要做的事都做了,最后只剩下兩國外交部長簽字,這也很省事,這是很好的方式。到那個時候,只剩下中國總理、外長和鳩山首相、重光外相喝香檳酒了。”

1960年8月27日,在同日中貿易促進會專務理事鈴木一雄談話時,周恩來談到了關于促進中日關系的貿易三原則和政治三原則:

我們現在提出貿易三原則,就是:一、政府協定;二、民間合同;三、個別照顧。

關于兩國政府的關系,還是堅持過去我們說過的政治三原則,過去的政治三原則并不是對日本政府有所苛求,而是很公平的。這就是說:第一,日本政府不能敵視中國。因為中國政府并不敵視日本,并且承認日本的存在,高興地看待日本人民的發展。如果雙方進行談判,當然以日本政府為對手。但是,日本政府對中國并不如此,不承認新中國的存在,而且相反地敵視新中國,承認臺灣,說它代表中國。日本政府也不以新中國政府為談判的對手。第二,不能追隨美國,搞“兩個中國”的陰謀。美國這樣做,日本追隨,我們當然反對。第三,不要阻礙中日兩國關系向正常化方向發展。我們這個三原則是很公道的,反過來看就清楚了。第一,中國政府并不敵視日本,愿意同日本友好;第二,中國政府只承認一個日本,并不搞兩個日本,而且要談判總會以日本政府為對手;第三,總是鼓勵、支持和幫助中日關系向正常化方向發展。為什么日本政府不應該這樣做呢?

(日本)中小企業有特殊困難……今后還可以繼續照顧,并且根據需要,數量也可以增加一些。

這些都是周恩來針對當時中日關系的狀況,提出的非常切合實際、行之有效、發揮了很大作用的原則。后來把“國民外交”的說法稱為“民間外交”,就是周恩來提出的“民間外交”“民間先行,以民促官”“以經促政”“政經掛鉤”的外交新理念。邦交正常化以后又提出“不忘老朋友,結交新朋友”“官方和民間兩條腿走路,相輔相成”等,都是周恩來在對日工作中的發明創造。

要把日本人民與當年的“日本鬼子”區別開來

1959年9月,周恩來與日本前首相石橋湛山共同簽署會談公報,認為兩國人民都應為遠東和世界和平作出貢獻

為了更好地開展對日工作,毛澤東和周恩來教育中國人民,要把日本人民與當年的“日本鬼子”區別開來,不這樣怎么能有成效地開展對日工作呢?由于日本侵華戰爭給中國人民造成的災難太大而且記憶猶新,所以老百姓對日本普遍有著強烈憤慨。針對這種情況,毛澤東說:“要注意教育群眾,要把帝國主義的政府和這些國家的人民區別開來,要把政府中決定政策的人和一般官員區別開來。”周恩來說:在日本政府敵視新中國的同時,“中國人民是愿意同日本人民友好的,日本人民也是愿意同中國人民友好的,這兩者就是中日友好關系的基本條件”。

1952年4月,在莫斯科參加國際經濟問題會議的中國代表南漢宸、冀朝鼎結識了日本的代表促進日中貿易議員聯盟理事長宮腰喜助、日中貿易促進會代表帆足計、綠風會女議員高良富等,周恩來批準邀請他們訪華。5月15日,三人不顧日本政府的禁令毅然來華訪問,被稱為“三勇士”。這是日本第一個訪問新中國的代表團,并同中方簽訂了第一個民間貿易協定,開創了兩國民間交往的先河。后來雙方又簽訂了三個貿易協定,最后一個因日本政府更迭而未能執行。

1953年9月28日,周恩來會見日本著名學者大山郁夫,提出了中日建交原則和民間往來的方式:“中國希望在和平共處五項原則的基礎上同日本恢復正常關系,但是,只要日本同美國一道敵視中國,繼續保持同臺灣蔣幫的所謂‘外交關系,那么日本同中華人民共和國之間就不可能締結和約,建立正常的外交關系。在沒有外交關系的情況下,也可以發展經濟交流和文化交流。”此后,周恩來對日本來訪者大多予以會見,他會見的日本來訪者比其他國家的來訪者要多,談話內容也深刻。

1955年,在周恩來起草的出席萬隆會議的方案中,把日本與巴基斯坦、越南南方、伊拉克、伊朗一起列為接近“和平中立國家”,要在會外重點做日本代表團的工作,由曾在日本多年的廖承志負責這項工作。4月18日,經廖承志的努力,周恩來同日本代表團團長高碕達之助(經濟審議廳長官,后任通商產業大臣)及藤山愛一郎(后任日本外相)舉行了秘密會談,這是二戰后兩國政府官員的第一次會談。22日又舉行了第二次秘密會談。高碕說日本與美國之間有安全條約,日中邦交的恢復不那么容易。周恩來將雙手在胸前交叉一放說:“可以在維持日美友好關系的前提下,建立日中友好關系!”高碕聽了大吃一驚,沒想到在兩國尚處于交戰狀態的情況下中國總理會說出如此大度的話!日本代表團的目標之一,是希望大會能通過日方提出的和平提案,由于在會上得不到支持而灰心喪氣,高碕來求周恩來幫助。周恩來看了日方的草案認為不錯,就慨然表示把中方同樣的提案撤回,支持日方提案。結果日方的提案通過了。高碕對周恩來感激萬端,曾寫下《相逢在亞非會議》一文,說:“這次萬隆會議改變了我的人生。從此,我對政治和外交產生了濃厚的興趣。”后來在促進日中民間交往和半官方關系方面,高碕發揮了重要作用。

1954年10月,以李德全、廖承志為首的紅十字會代表團訪日,這是周恩來精心安排的第一個進入日本的中國代表團。后來我國派了不少代表團訪日,增進和加深了兩國人民的相互了解。

1955年11月,日本前首相片山哲率擁護憲法國民聯合會代表團訪華。雙方簽訂了第一個民間文化協定。毛澤東、周恩來接見了他們。

1962年11月9日,廖承志和高碕達之助簽署了半官方性質的《中日長期綜合貿易備忘錄》。周恩來、陳毅參加了簽字儀式。

1963年10月,中日友好協會成立,郭沫若任名譽會長,廖承志任會長。

1964年中法建交對日形成沖擊,日本政府很快同意在東京和北京互設備忘錄貿易常駐代表,互換常駐記者,中日半官方關系成為事實。

會見日本客人的時間大多比較長

長期參加對日民間和半官方工作的外交家肖向前著文說:“周恩來對日本來訪者大多予以會見,比起其他國家,人數要多得多,談話內容也深得多。因為同在東方的這兩個民族、兩個自古以來有著密切的文化交流和貿易來往的國家,今后發展什么樣的關系才能有利于兩國,而且有利于亞洲和世界,這是他偉大胸懷中所經常掛牽的問題。”

肖向前的話很符合實際。筆者又向其他幾位長期從事對日工作的外交部老同事請教,他們說周恩來見日本客人的時間大多比較長,有的談話四個小時以上,有的一次不夠,還會再談第二次。為什么呢?因為周恩來不僅要向對方介紹我們的立場、政策和看法,還常常要進行調研,跟蹤日本國內形勢的發展,要向客人們了解很多情況,要學習很多知識。

曾于1960年8月27日隨鈴木一雄接受周恩來會見的田中脩二郎著文說:“盡管會見持續的時間已經相當長,但仍不見周總理發表見解的跡象,他依然接連不斷地深入詢問日本的具體情況。”包括:“美國資本在日本經濟中的地位,日美貿易是否平衡,引進美國資本和技術有什么成果;池田新內閣面臨的課題,解散國會和實行大選的日期;日本的對外貿易尤其是對發展中國家的商品、技術和設備出口的問題,對美進出口貿易的內容,棉花從何處進口,棉紗產量和紗錠數量;煤炭工業和煤炭綜合利用,煉鋼用焦炭的來源,轉爐與平爐的比較,廢鐵使用量,鐵礦石從何處進口,鋼鐵生產計劃;中小企業現狀,中小企業和對美貿易的關系,中小企業及其系列化;大米、小麥、玉米的生產和進口,以及漁業的發展方向等。總理知識的淵博令人驚嘆不已,他那種不靠部下的匯報而注重親自調查,孜孜不倦地探求真理的精神非同凡響,令人敬佩。”

1970年10月26日,周恩來接見日本社會黨訪華團。他發現隨團的淺沼稻次郎遺孀淺沼享子的女婿是專門從事公害問題報道的記者,特意約這位記者作了長時間談話,詳細了解日本的公害情況及解決措施。在同這位記者談話時,周恩來指示扯一條專線到另一室里接上擴音器,請我國工業、交通、衛生部門的領導同志旁聽他與這位記者的談話。并請這位記者第二天給我們有關的科技人員和主管部門人員作報告。周恩來十分重視了解和學習日本的先進經濟技術,設法從日本買到和引進我們沒有而需要的先進設備和產品。

“周總理的眼神能閃爍七色的光彩”

渡邊彌榮司曾任日本通產省通商局局長。高碕達之助去世后,半官方的中日備忘錄貿易辦事處由岡崎嘉平太負責,岡崎請渡邊物色人選到辦事處工作,渡邊感到找人到共產黨國家工作太難,就自己隨岡崎來了,曾伴隨岡崎十次訪華。

岡崎寫了《我一生最偉大的恩師周恩來總理》。他說:“周恩來總理對我來說是人生之師。他恐怕是我尊以為師的最后一個人了。”

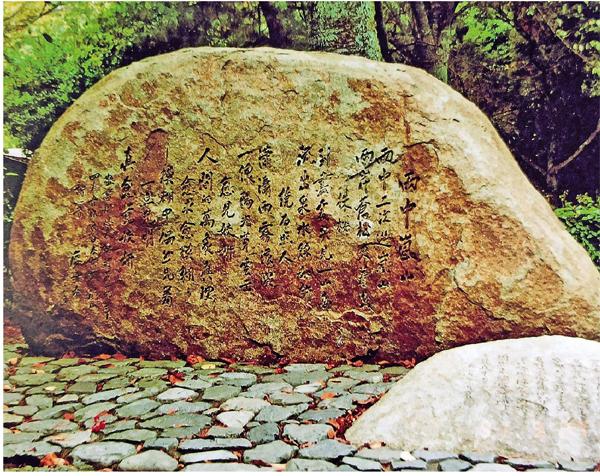

位于日本京都嵐山的周恩來《雨中嵐山》紀念詩碑

外交部老干部王泰平在日本工作多年,他寫了《我聽岡崎話總理》一文。王泰平寫道,岡崎先生對他說:“周總理是個很重感情的人。1972年9月田中首相去中國恢復邦交之前,有一天我剛回到家,就聽到電話鈴響。電話是日方貿易事務所的職員金光貞治從北京打來的。金光說:‘現在,我們正在人民大會堂會見周總理。周總理跟中方負責人說,在北京迎接恢復邦交的那一天,要邀請岡崎先生,但他們還沒有辦。周總理批評他們,追問原因,回答是外交部的手續還沒有辦完。周總理說這是官僚主義,并要我立即從這里打電話,說是電話費由他來付。希望您這就馬上答應來北京。”“周總理說:不久田中首相就要來恢復邦交,但不是因為田中首相來了就能恢復邦交,而是因為在這之前就有許許多多日本朋友作了努力。我國有句老話,‘飲水不忘掘井人。正因為有了他們,今天才得以恢復邦交。”岡崎說:“叫我們覺得心里熱乎乎的。”岡崎92歲辭世,按他生前的遺愿,把一個鑲有周恩來照片的鏡框放進了他的靈柩。

岡崎比周恩來還大一歲,卻奉周恩來為師,原因何在?恐怕感動他的不僅是周恩來的往事,更是在接觸中周恩來的現實言行,這是很多日本朋友共同的想法。渡邊彌榮司在《夙愿和理想》中寫道:

周總理話題廣泛,涉及國內問題、國際問題、政治、經濟、文化各個領域,他那卓越的見解和淵博的知識不能不令人驚嘆。他的話富有魅力,扣人心弦,感人肺腑。我感到,周總理的眼神仿佛閃爍著七色光彩。根據話題的不同,或溫柔親切,或銳利逼人,眼色變化,濃淡有致,五彩繽紛。在日本,我曾向知心朋友說過,周總理的眼神能閃爍七色的光彩。周總理的話題雖然廣泛而富于變化,但中心議題卻是亞洲穩定、世界和平、日中信賴這三點。“日中不得再戰。日本軍國主義的侵略給中國帶來了深重的災難。仇恨不能忘記。但同2000年的日中友好相比,那是短暫的,而且加害者只是日本人中的少數。我們必須解除怨仇而攜手,建立日中友好和繁榮。我們應當進行合作,并以合作的力量實現能讓亞洲朋友為之高興的和平、穩定和繁榮,進而導致世界和平。日中互相信賴和理解正是這一切的前提。”我認為,這就是周總理談話的要點,它已滲透到我的五臟六腑。

國之交在于民相親。周恩來曾接見日本中國歸還者聯絡會(被中國改造特赦的日本戰犯組織)會長、原陸軍中將藤田茂,同他談了戰爭史。藤田寫文章說:“這次談話作為親切的告誡,至今銘刻在我心中。”藤田寫道:“周總理對我說:‘前不久,我與田中首相剛剛發表了恢復中日邦交的聯合聲明。這是經濟基礎不同的兩國總理的書面保證。能否說這兩個國家的邦交已真正恢復了呢?我認為,只有日本人民和中國人民真正做到從心里互相理解,最后建立起深厚的信賴關系時,才能形成一種子子孫孫、世世代代一直友好下去的睦鄰友好關系。”

1972年4月,三木武夫訪華,周恩來同他進行了兩次談話。三木強調,如他組閣,將承認中方提出的復交三原則(中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府,臺灣是中華人民共和國神圣領土不可分割的一部分,“日臺條約”是非法的、無效的,必須廢除),復交后愿締結永不再戰宣言等。三木又介紹了他準備對新聞界談話的口徑。周恩來聽后表示:“不要太說中國的好話,把你完全說成親華派了也不好,當然你是愿意友好的,但是給你的帽子太大也不行。話說得多了點,這樣人家都來找你了。要說得比較含蓄一點,這樣對你們黨內、黨外,人民之間,對美、對蘇關系上都有好處,還要使亞太地區的中小國家對我們放心。所以你不要太突出。這都是為了促使你成功,而且不是你一個人的問題,而是中日兩國人民和世界大多數人的問題。”三木對周恩來的這些囑咐極為感激,對中方陪同人員說,他從政幾十年,還沒有遇到像周總理這樣處處為他人著想的人。

幾片櫻葉起到了特殊的效果

從日文翻譯成長為文化部副部長的劉德有回憶:“周總理盡管日理萬機,但他總是樂意抽出時間會見日本朋友,深入交談,耐心工作,既向客人介紹情況,又注意向對方了解情況,真正把工作做到客人的心坎里。這種會見有時從晚上一直到深夜,甚至到翌日凌晨。記得1955年6月9日晚,周總理在紫光閣會見日本學術會議代表團的兩位學者——南原繁先生(東京大學原校長)和大內兵衛先生(日本政法大學校長)。由于周總理太忙,會見的時間安排在晚上10點鐘。日本客人知道,禮節性拜會的時間不能太長,又怕影響總理休息,大約談了不到一個小時就要起身告辭。盡管當時已近午夜,但是周總理仍堅持同他們繼續談下去。周總理同客人談了文化交流,還探討中日雙方如何在文字改革問題上進行合作。就這樣,談話一直持續到午夜12時半,實際上已是翌日凌晨。周總理的誠懇、熱情,使日本客人大為感動。”

再說說資深日文翻譯王效賢寫的一個小故事吧:1973年5月,由廖承志率領的中日建交后的第一個大型代表團出發前,周恩來會見了全體團員。在談了“不忘老朋友,廣交新朋友”“官方與民間兩條腿走路,相輔相成”等方針后,周恩來突然問:建交時田中首相代表日本人民送的櫻花長勢如何,誰去看過?大家面面相覷無人作聲。周恩來接著說,這點事都沒有想到,到了日本,朋友們問起,你們怎么回答?于是,他當即派人到現場看了櫻花情況,那人摘回幾片櫻葉交給周總理,總理看過交給廖承志,廖承志接過來夾在筆記本里。廖承志在會見田中首相時,把櫻葉贈給田中,對他說:兩國人民友誼的象征——櫻花樹在中國已經長大。田中十分高興。不過幾片樹葉,卻起到了特殊效果,充滿了人情味,使人感到親切,此事成為日本媒體廣泛報道的一個花絮,廣為流傳。

無數這樣的小事情,加上周恩來管的無數大事情,呈現了一個完整的周恩來,贏得了無數的人,包括中國人和外國人對周恩來的無限熱愛。

日中友好協會顧問島田政雄寫道:“像周恩來那樣,身為一國總理,日理萬機,公務繁忙,卻盡力會見眾多的日本人,如果需要,莫說兩三個小時,徹夜暢談也在所不辭。像周總理那樣同日本人肝膽相照,推心置腹地進行對話的領導人,古往今來恐怕也是絕無僅有。”“可以這樣說,在世界范圍的國際友好運動中,中日友好運動無論范圍之廣,或者根基之深都是無與倫比的。這一具有廣度和深度的友好運動,是以周總理為中心自然形成的,并發展為體系的。”曾任共同社北京分社社長的中島宏認為:“周總理的許多講話,包括關于中日關系的講話,不用說都是站在中國這個國家的立場講的,但其中卻又包含著也可以稱之為超越一國利害的普遍真理。”所以周恩來深得日本人心。