濕陷性黃土高填方路基橫向裂縫處理

王務磊 薛超

摘? ? 要:結合實際工程案例,本文主要闡述了濕陷性黃土地區高速公路高填方路基的沉降橫向裂縫原因,指出了防治辦法,旨在提高濕陷性黃土地區高速公路高填方路基的使用耐久性,確保工程質量和行車安全,同時為后續同類工程施工提供參考。

關鍵詞:濕陷性黃土;高填方路基;橫向裂縫;耐久性

1? 背景介紹

1.1? 工程概況

某高速公路主線路基為整體式路基,設計速度采用100km/h,路基寬度26m,其中中間帶寬3.5m(中央分隔帶2m,路緣帶2×0.75m),行車道2×2×3.75m,硬路肩2×3.0m,土路肩2×0.75m。

1.2? 地質概況

某高速全線濕陷性黃土連續分布,為風積第四系上更新統馬蘭黃土,褐黃色,無層理,垂直節理發育,具大孔隙,呈典型的架空結構,具有濕陷性和易溶蝕、易沖刷。勘察及鉆探取樣后,經室內土工試驗及濕陷性黃土計算后,濕陷性黃土深度在 6m~10m,濕陷系數δs=0.019~0.069,計算總濕陷量([Δ]s)= 277.1~482.1mm,自重濕陷系數δzs =0.002~0.042,計算總自重濕陷量([Δ]zs)= 4.56~21.66mm,判定項目區馬蘭黃土多具Ⅱ級(中等)自重濕陷性。

本工程處于黃土梁峁溝壑地區,“V”型溝發育,出露有具有濕陷性的馬蘭黃土、離石黃土等,坡面支離破碎,坡度較大,高差明顯,崩塌、坍塌現象較多,溝底常有黃土崩塌堆積物,并存在陷穴、暗溝等不良地質,局部位置地下水豐富,水位高。

1.3? 設計情況

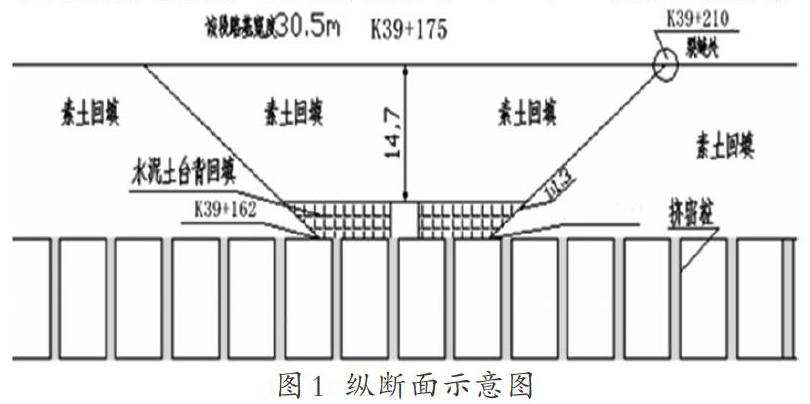

該段落下部地層屬于自重濕陷性黃土,濕陷等級為Ⅱ(中等)級,設計采用水泥土擠密樁處理消除黃土地基的濕陷性。水泥土擠密樁處理成孔樁徑0.4m,樁長10m,樁位布置為正三角形布置,間距為0.8m,K39+175處設置一過水涵洞。

其中K39+225~K39+365屬于高填方路堤,邊坡采用階梯型斷面,每隔8m分級,邊坡分別采用1:1.5,1:1.75,平臺寬2m,護坡道寬10m,護坡道邊坡坡率采用1:1.5,路基回填填料采用普通土,每隔4m采用強夯進行補壓。為避免路堤自身不均勻沉降致使路面開裂,在上、下路床頂面各鋪設一層土工格柵。當原地面斜坡坡率陡于1:2.5時,從原地表自下而上每4m高度鋪設一層土工格柵。

排水防護:該段路基為填方路基,原設計要求邊坡采用框格梁植草防護,邊坡設置急流槽,路基坡腳設置路堤邊溝排水。K38+919-K39+022 、K39+062-K39+365左側設置攔水帶、K38+919-K39+365左側設置攔水帶,經設計單位現場核查,排水防護工程滿足現場實際需求。

沉降要求:當沉降值不大于1cm/d或水平位移不大于0.5cm/d時視為穩定,待連續兩個月沉降基本穩定,每月累計沉降小于5mm時達到路面施工條件,當沉降或位移呈不收斂狀況時,應立即上報處理。

2? 濕陷性黃土特點

濕陷性黃土是一種特殊性質的土,其土質較均勻、結構疏松、孔隙發育。在未受水浸濕時,一般強度較高,壓縮性較小。當在一定壓力下受水浸濕,土結構會迅速破壞,產生較大附加下沉,強度迅速降低,并發生顯著沉降。這種土質屬性主要由內外因素所致,由于自重以及外部壓力的作用,以及地下水以及雨水的浸濕,最終使得原本就脆弱的結構遭受破壞,相應的強度也會迅速減小,由此帶來的明顯沉降就是所謂的濕陷,嚴重影響路基的質量。高填方路基施工完成后,隨著時間、氣候的變化及汽車荷載的作用下,路基易出現整體下沉或局部下沉、路基橫向開裂等病害。

3? 問題描述

2017年10月,線路K38+940~K39+350段路面(僅鋪設水穩基層)K39+210處路基水穩表面存在一處橫向貫通裂縫,K39+210處裂縫發現時裂縫寬度最大處約1.5cm,6個月后裂縫經過發展,寬度最大處約2.0cm。

4? 施工情況

(1)K38+940-K39+140段路基填筑于2016年10月完成施工,填筑高度約16m。

(2)K39+210-k39+350段路基填筑于2017年5月施工完成,填筑高度約35m。

(3)由于涵洞受設計變更影響,涵洞范圍內K39+140-K39+210于2017年6月施工完成,填筑高度約18m。

(4)K38+940- k39+350段路基水穩基層為2017年7-8月同步施工完成。

(5)該段路基填筑使用相同填料并相同取土場。

(6)邊坡框格防護、路堤水溝已于2017年11月施工完成。

5? 原因分析

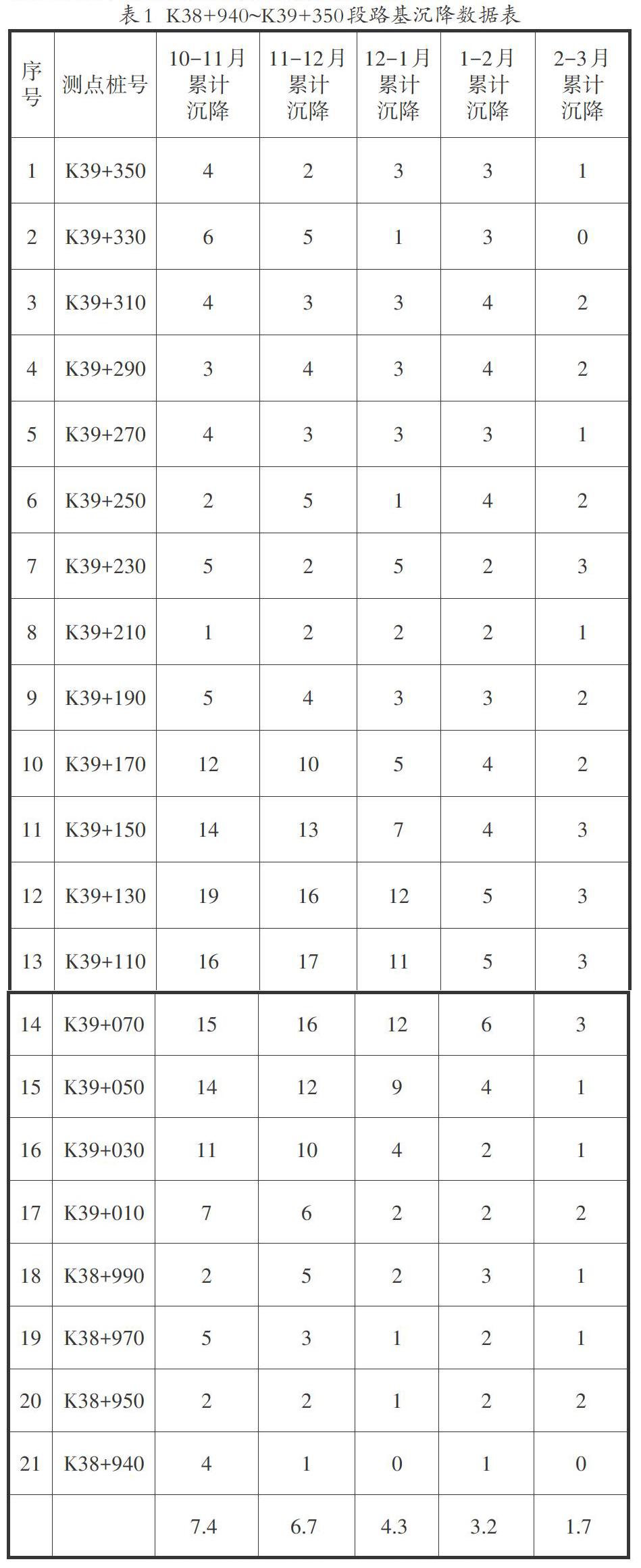

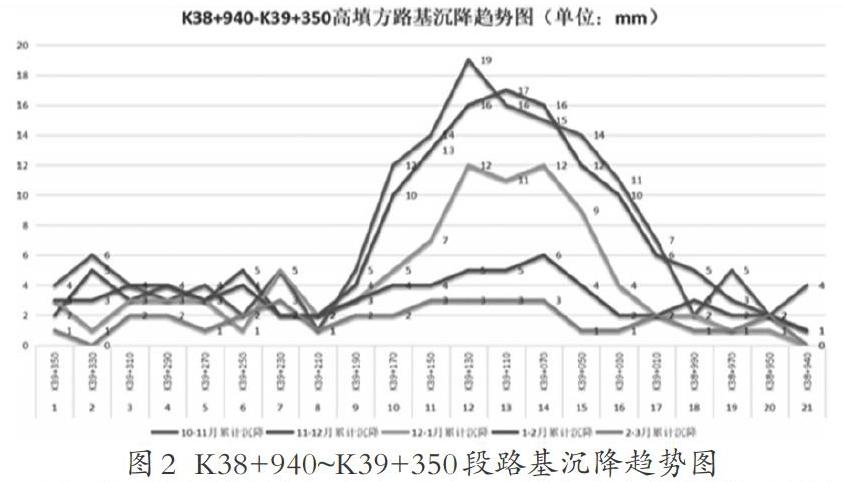

自發現裂縫開始(2017年10月),安排測量人員持續對開裂路段進行沉降監測,路基沉降監測情況分析如下。

由沉降觀測數據得出:(1)K39+210測點(開裂處)前后測點在觀測期內沉降量存在明顯差異;(2)涵洞范圍內路基在觀測期累計沉降量大于兩側路基;(3)目前各位置沉降趨于收斂且穩定;(4)路基防護排水工程已基本施工完成,經現場排查并未發現異常。

自發現裂縫后立即組織技術人員對施工過程質量進行追溯、組織測量人員對該段路基進行沉降觀測及裂縫觀測、組織試驗人員對施工過程檢驗資料進行核查。通過大量調查及分析后得出施工單位在該段路基施工過程中均能夠按照設計及規范要求施工,施工過程驗收及檢測資料齊全。最終確定造成裂縫的原因如下:

(1)填筑不同步。通過沉降觀測數據可以看出涵洞范圍內K39+140-K39+210段路基沉降速率基本一致,K39+210-k39+350段路基沉降速度基本一致。兩段路基在前期沉降速率曲線上有明顯差異。目前沉降速率基本一致。K39+210-k39+350段路基填筑于2017年5月施工完成,由于涵洞受設計變更影響,涵洞范圍內K39+140-K39+210于6月施工完成。兩段路基主體填筑過程中存在高差及時差。由于未同步填筑,K39+210-k39+350段路基已完成部分沉降,K39+140-K39+210段路基剛填筑完成。且該路基填筑高度較高,沉降量較大,造成連接處不均勻沉降,將接頭處(里程K39+210)路基基層水位(半剛性填料)拉裂。

(2)填土高度差相差較大。39+140-K39+350段路基縱向處于沖溝處,高差較大,其中K39+140-K39+210段路基平均填筑高度約18m,K39+210-k39+350段路基平均填筑高度達35m。填筑高差達17m,路基主體填料主要為素土,僅路床1.2m范圍填料為水泥土,沉降量差較大造成連接處拉裂。

(3)壓實工藝區別。K39+225~K39+365屬于高填方路堤設計每4m進行強夯,而K39+225小里程側,不屬于高填方路基,無強夯壓實。

6? 質量評估

參考設計對施工期沉降觀測的要求,即當沉降值不大于1cm/d或水平位移不大于0.5cm/d時視為穩定,待連續兩個月沉降基本穩定,每月累計沉降小于5mm時才能達到路面施工條件,從2017年10月至今的觀測數據(K39+210處自1月17日至2月14日,累計沉降量為2mm,同時目前沉降值為0.4mm/d,小于1cm/d,表明目前路基沉降已呈收斂狀態,且沉降量及沉降速率符合要求。同時對涵洞進行沉降觀測發現涵洞沉降符合要求,對該段路基邊坡進行觀察并未發現存在開裂、不穩定等異常情況。綜上所述得出,該段路基已沉降已趨于穩定,結構使用和安全情況良好,但考慮裂縫處后期存在進水從而破壞路基主體結構的風險,建議對裂縫處采取合理處理措施對裂縫進行封堵,以確保較高填筑路堤的整體穩定性及安全。

7? 處理方案

(1)將裂縫處(K39+210)前后約1m范圍內水穩基層鑿除(里程范圍:約K39+209-K39+211)。

(2)將K39+209-K39+211路床表面清理干凈。

(3)沿著裂縫K39+210橫向進行注漿,注漿深度為路床以下4-6m、注漿孔間距3m。注漿采用水泥凈漿(采用425水泥,水灰比0.42;漿液強度不低于M30;注漿壓力不大于0.5MPa),其目的為了封堵裂縫及防止后期出現反射裂縫。

(4)注漿管采用直徑40mm~50mm鋼管,鋼管深入路基范圍布置花孔,孔徑不小于Φ6mm,孔距不大于20cm;為保證注漿效果,注漿分為兩次進行,第一次注漿完成后4-6h后進行第二次注漿,第一次注漿壓力不大于0.3 MPa,第二次注漿壓力不大于0.5MPa。

(5)注漿完成后拔出注漿管,然后將鑿除水穩底基層鑿除部分(K39+209-K39+211)的路床表面采用光輪壓路機(不小于12t)碾壓2遍。

(6)將K39+209-K39+211路基表面整平夯實后鋪設一層抗裂格柵,然后填筑水穩基層。

(7)后期施工路面瀝青前在K39+209、K39+211處水穩接縫處表面橫向鋪設抗裂格柵加強。

(8)處理完畢后,對該段路基進行沉降位移觀測,并對邊坡防護及涵洞進行觀察;沉降滿足規范要求且涵洞及邊坡防護無異常情況后,方可進行下一步施工。

8? 注意事項

(1)為確保該段路基工程防排水系統的有效性,避免因排水不暢導致路基出現質量問題。已組織人員對該段路基綜合排水系統進行排查,發現急流槽尚未完成施工,為確保裂縫處理質量,裂縫范圍內急流槽應在裂縫處理完成前進行施工,該段路基其他部位急流槽應在裂縫處理完成后15天內施工完成。

(2)K38+919-K39+022 、K39+062-K39+365左側瀝青攔水帶、K38+919-K39+365左側瀝青攔水帶,應在路面施工完成后15天內進行攔水帶施工,及時完成綜合排水系統。

(3)為確保注漿效果,注漿順序自中間向四周進行。

(4)為確保注漿效果達到要求,注漿過程中現場技術人員應旁站觀察注漿,注漿管與注漿孔口之間采用土工布或其他材料(橡膠、塑料等材料)進行封堵,當漿液從孔口大量溢出或注漿壓力忽然加大并持續10s~30s說明注漿已到位,方可移除注漿管,移除注漿管后采用灌漿將漿液灌滿。然后現場技術員通過孔口觀察漿液是否存在下降,如存在下降則需要及時補灌注漿液,確保注漿孔內漿液充足,如漿液下降過多或過快,則過4-6小時候進行2次注漿。

(5)注漿過程中應觀察路基邊坡是否存在漏漿,如邊坡存在漿液流出,應暫停注漿,并將漏漿處采用土工布或其他材料封堵完成后方能繼續注漿,繼續注漿過程中可適當降低注漿壓力。

9? 處理效果

該段濕陷性黃土高填方路基橫向裂縫按照上述處理方案進行處理后,經過3個月的沉降位移觀測,沉降位移監測數據均達標。沉降位移達標后進行了路面施工。線路通車后,持續對該段路基進行觀測,經過半年的觀測該段路基結構穩定,路面及路基邊坡無開裂及其他相關病害發生。

10? 結束語

本文依托項目實際背景,通過對濕陷性黃土段高填方路基施工中易出現的橫向裂縫問題進行了分析并提出了處理方案,從而使得質量問題得到解決,也使路基施工質量有了顯著提高,有助于促進濕陷性黃土路基施工質量的提升,進一步提升建設工程施工管理水平。

參考文獻:

[1] 趙勃.濕陷性黃土路基沉陷的分析與處理[J].河南科技,2004(7):40~41.

[2] 麻玉海.濕陷性黃土高填方路基施工要點[J].安徽建筑,2008(4):64~65.

[3] 詹祥元.濕陷性黃土路基病害分析與處理[J].南陽理工學院學報,2011(6):84~86.