角膜散光方向切口在白內障手術中的運用

杜雪良

【摘要】目的:探討角膜散光方向切口在白內障手術中的運用。方法:選取2019年1月至2019年12月我院收治的白內障患者110例,隨機分為A組(55例)與B組(55例),A組切口位置為最大角膜屈光力子午線軸位,B組切口位置予傳統顳上側或鼻上側,比較兩組術前,術后1天、1周、1個月的角膜散光度與視力,與隨訪1個月內并發癥率。結果:術前兩組裸眼視力與角膜散光度差異無統計學意義(P>0.05),術后各時間段兩組的視力均較術前有明顯的上升(P<0.05),且A組與B組上升程度差異無統計學意義(P>0.05),A組術后1天角膜散光度明顯上升,術后1周恢復,術后1個月明顯降低,且各時段角膜散光度均顯著低于B組(P<0.05);A組在術后1個月內總并發癥率5.45%顯著低于B組總并發癥16.36%(χ2=4.21,P<0.05)。結論:在白內障手術中從最大角膜屈光力子午線軸位切口可以有效改善患者角膜散光度,視力恢復快,且圍術期并發癥減少,安全性高、可進行臨床推廣。

【關鍵詞】角膜散光方向切口;白內障手術;散光度、視力

白內障是指晶體混濁導致的視覺障礙性疾病,其發病緩慢,早期無明顯癥狀,極易漏診,隨著病情的發展,患者可能出現近視、眩光等癥狀,最終可完全失明,因此需要予必要的治療措施。手術治療是現臨床治療白內障的主要方式,傳統的白內障手術選擇從顳上側或鼻上側進行切口,可有效改善患者的視力,但易受切口位置的影響引發術后角膜散光,影響術后整體視力恢復效果[1]。而隨著醫療技術的進步,臨床開始追求更快恢復功能性視力的精準手術切口方式,以降低術后角膜散光度,保證手術效果,本研究通過對照試驗探討角膜散光方向切口在白內障手術中的運用,期望為更優的手術切口選擇提供科學依據,整理如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年1月至2019年12月我院收治的白內障患者110例,隨機分為A組(55例)與B組(55例),納入標準:①術前角膜散光>1.00D患者;②項目實施前,均與患者及家屬溝通,并簽署知情同意書。排除標準:①有眼部手術史者;②伴隨青光眼等其他眼部疾病者。本次研究所納入病例經我院倫理委員會批準。研究組患者年齡為49~75歲,平均年齡(58.99±5.11)歲;男30例,女25例;右眼29例,左眼26例。對照組年齡為50~78歲,平均年齡(59.76±5.04)歲;男31例,女24例;右眼28例,左眼27例。兩組患者的一般資料均衡可比(P>0.05)。

1.2 方法

兩組均行白內障超聲乳化吸除術聯合可折疊式人工晶體植入術。首先使用

鹽酸丙美卡因滴眼液(生產企業:s.a. Alcon-Couvreur n.v.;批準文號:H20090082)進行眼球表面麻醉,A組選擇最大角膜屈光力子午線軸位為切口位置,切口為3.00mm,然后向前房注入黏彈劑,行直徑為5-6mm的連續環形撕囊,水分離后乳化吸鏡體并清除,再次將黏彈劑注于前房內,置入人工晶狀體并調整,術畢無需縫合,使用典必殊眼膏(生產企業:s.a. Alcon-Couvreur n.v.;批準文號:H20160337)涂眼,然后進行包扎。B組選擇傳統顳上側(右眼)或鼻上側(左眼)為切口位置,切口同樣為3.00mm,其余操作與A組相同。

1.3 觀察指標

記錄所有患者術前及術后1天、術后1周、術后1個月的裸眼視力與角膜散光度,裸眼視力采用PRS-800S電子視力檢測儀檢測,角膜散光度采用CT200角膜地形圖儀測量,并記錄患者在1個月內并發癥情況,包括前房出血、術后角膜水腫,后囊混濁、眼內壓升高。

1.4 統計學方法

應用SPSS17.0軟件處理數據,行t檢驗和χ2檢驗,以P<0.05提示差異具有統計學意義。

2 結果

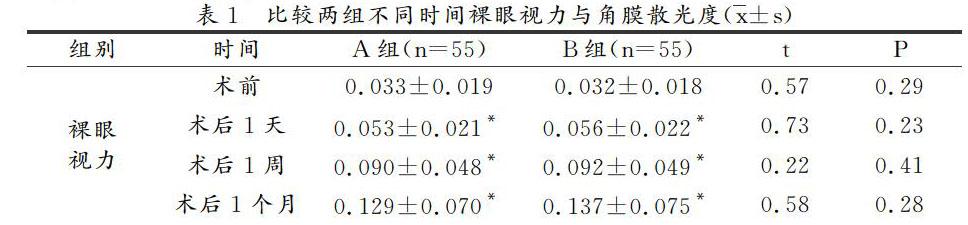

2.1 比較兩組不同時間裸眼視力與角膜散光度

術前兩組裸眼視力與角膜散光度差異無統計學意義(P>0.05),術后各時間段兩組的視力均較術前有明顯的上升(P<0.05),且A組與B組上升程度差異無統計學意義(P>0.05),A組術后1天角膜散光度明顯上升,術后1周恢復,術后1個月明顯降低,且各時段角膜散光度均顯著低于B組(P<0.05),見表1。

2.2 比較兩組術后1個月內并發癥情況

A組在術后1個月內并發前房出血0例、術后角膜水腫1例(1.81%),后囊混濁2例(3.62%)、眼內壓升高0例,總并發癥3例(5.45%)明顯低于B組并發前房出血1例(1.81%)、術后角膜水腫1例(1.81%),后囊混濁3例(5.45%)、眼內壓升高4例(7.27%),總并發癥9例(16.36%)(χ2=4.21,P<0.05)。

3 討論

白內障是指由免疫代謝異常、遺傳等因素導致晶狀體蛋白質變性發生混濁進而引發的視力下降,好發于50歲以上人群,隨著我國人口的老齡化,其發病率呈逐漸上升趨勢,已成為我國老年人群致盲的重要原因。現手術是臨床治療的主要方式,其中白內障超聲乳化吸除術聯合可折疊式人工晶體植入術是現較為先進的白內障手術,但隨著醫療技術的不斷提高,越來越多的手術醫師認識到該手術術后角膜散光將影響患者術后視力恢復狀態,而手術切口的位置是引起角膜散光變化的重要因素之一,因此角膜散光方向切口的選擇一直是許多臨床醫生的關注重點[2]。

傳統手術方案中切口位置主要為顳上側或鼻上側,易于操作,但幾乎都會引發術后散光,而以子午線軸位做切口進行手術可有效控制角膜曲率,進而降低術后散光發生[3]。本研究顯示A組術后1個月角膜散光度明顯低于治療前,且各時段角膜散光度均顯著低于B組,表明以子午線軸位做切口較傳統的切口方案確能有效防止術后散光發生,最終穩定后甚至可降低患者角膜散光度,同時本研究顯示術后各時間段兩組的視力均較術前有明顯的上升,且A組與B組上升程度差異無統計學意義,表明兩種治療方式均能有效改善患者的視力,而以子午線軸位做切口可在控制角膜散光度同時達到預期的視力治療效果,有利于提高預后。在手中多次對內外板層撬動等操作可能會導致術后并發癥,因此需進一步研究,其顯示A組在術后1個月內總并發癥率5.45%顯著低于B組總并發癥16.36%,表明以子午線軸位做切口的并發癥比傳統的切口方案的少,安全性高,于主要是從午線切口不會導致眼輪臣肌造成的壓力增加,可減少對眼部的傷害,進而減少術后并發癥。

在白內障手術中從最大角膜屈光力子午線軸位切口可以有效控制患者角膜散光度,視力恢復快,且圍術期并發癥減少,安全性高、可進行臨床推廣。

參考文獻:

[1] 李盼盼. 白內障術中聯合矯正角膜散光的研究進展[J]. 中華實驗眼科雜志, 2019, 37(4):304-307.

[2] 譚青青, 廖萱, 蘭長駿l. Toric人工晶狀體與角膜切口矯正白內障低中度角膜散光比較的Meta分析[J]. 中華眼科雜志, 2019, 55(7):522-530.

[3] 梁景黎, 邢秀麗, 楊曉彤,等. 2.2 mm和3.0 mm透明角膜切口超聲乳化白內障吸除術后全角膜及角膜前后表面術源性散光的比較分析[J]. 中華眼科雜志, 2019, 55(7):495-501.