山地景區生態旅游適宜性分析及功能區劃

——以黑竹溝風景名勝區為例

閆麗麗,楊青林,黃中奕,彭培好,王佑漢

(1.成都理工大學生態資源與景觀研究所,四川成都610059;2.四川煤礦安全監察局安全技術中心,四川成都610045;3.成都理工大學地球科學學院,四川成都610059; 4.成都理工大學管理科學學院,四川成都610059)

中國是一個多山的國家,廣義上的山地(高原、山脈、丘陵)約占陸域國土面積的70%[1].與平原、低地相比,典型中、高山區環境具有復雜性,主要表現在山地景觀的垂直地帶性規律(如植被)與非地帶性規律,以及山地自然環境、地表覆被和本身的不穩定性[2].山地景區是以山體景觀(山體地貌和自然生態景觀)為主要吸引物或主要吸引物之一,依托自然山體及必要的人為設施開展旅游活動的具有明確范圍的空間場所[3],其自然生態屬性和旅游功能屬性是山地景區的2個重要方面[4].目前,國外山地景區研究注重與地理信息技術的結合,主要集中在山地資源評估[5]、山地旅游路線規劃[6]、山地生態與旅游發展的問題方面[7-9];國內山地景區研究主要集中在山地旅游資源調查和評價[10]、山地旅游開發與管理[11-12]和山地旅游可持續發展[13]等方面;然而,現有研究在適宜性評價因子選擇方面,多側重山地景區資源的自然生態屬性[14-15],對于山地資源旅游功能屬性的相關因子量化不足,忽視了兩者在山地旅游景區發展中的關系.為此,以典型的山岳型景區——黑竹溝風景名勝區為研究對象,以生態和旅游因素為雙導向,構建一套適宜于山地景區生態旅游開發適宜性綜合評價體系.在空間適宜性評價因子的選取上,注重山地景觀資源的空間環境的適宜性分析,強化了山地景區旅游功能屬性,旨在為實現山地景區生態環境的保護、景區旅游規劃的功能分區與活動項目選址提供科學依據[16],為實現生態旅游業的可持續發展奠定基礎[17].

1 研究區概況

黑竹溝風景名勝區地處青藏高原東部橫斷山系中段,中山峽谷地貌類型,位于川西南山地區,峨邊彝族自治縣西部,地理坐標為102°54′~103°10′E,28°51′~29°05′N(圖 1).景區西至峨邊—甘洛縣界,西北至峨邊縣—金口河界,東至哈曲—萬坪鄉界,北含挖支惹、老鷹山,南抵勒烏鄉,總面積約為575 km2.該景區屬亞熱帶季風性濕潤氣候,境內以山地為主,溝壑縱橫,地形復雜多變,海拔跨度大,高度從1 054 m(斯合鎮)至4 288 m(馬鞍山主峰),景觀垂直分異明顯,是一處集自然旅游資源和人文旅游資源于一體的綜合性山岳風景名勝區.目前,景區的生態旅游發展主要有以下特點:1)生態環境脆弱,約束旅游活動;2)景區內地形復雜,可進入性差;3)旅游資源類型豐富,景觀品質高[18].因此,基于山地景區自然生態屬性與旅游功能屬性基礎上的適宜性判別顯得尤為重要.

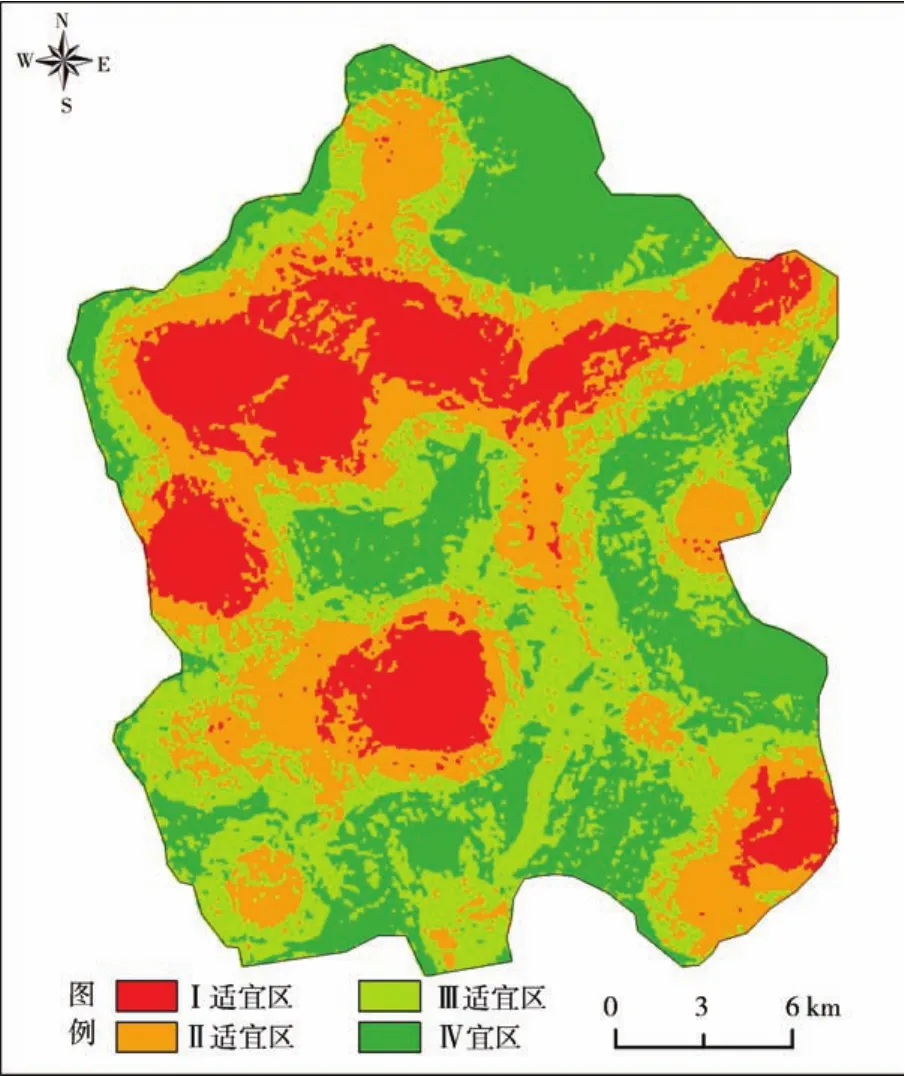

圖1 黑竹溝山地景觀資源分布圖Fig.1 Distribution of mountain landscape resourcesin Heizhugou scenic area

2 研究方法

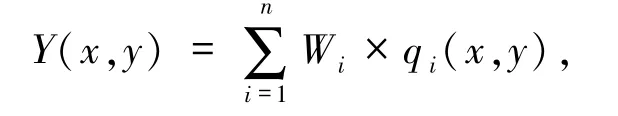

2.1 適宜性綜合評價方法 采用多因子加權疊加法對山地景區生態旅游適宜性進行分析,基本步驟如下:首先選取山地景區生態、旅游資源方面的主要因子,并對單因子進行數據分析和量化處理,確定該因子限定性屬性值;其次,借助ArcGIS 10.1對數據進行柵格化處理,生成單因子的柵格分布圖;然后通過專家打分法和層次分析法(AHP,analytic hierarchy process)相結合來確定各因子權重值;最后,在 GIS(geographical information system)的支持下,將各因子進行加權疊加,得到綜合適宜性評價結果,其評價公式為:

其中,Y(x,y)為各像元的綜合適宜性指數,Wi為第i個指標的權重,qi(x,y)為第 i個生態因子(x,y)處的像元值.為了便于表達,對計算結果進行適宜性等級劃分,確定生態旅游適宜性的空間分布.

2.2 黑竹溝景區生態旅游適宜性評價

2.2.1 評價指標的選取與量化 山地景區生態旅游發展過程中,適宜性程度是由生態環境約束力和旅游資源開發的潛力共同決定.本研究根據國內外相關研究成果[19-21],結合山地景區的生態環境特點和景觀資源現狀,在數據可獲取性和代表性的基礎上,選取高程、坡度、植被指數、河流水系作為景區的主要生態環境適宜性指標;選取景觀資源吸引力和景觀資源可達性作為生態旅游開發潛力的空間適宜度因子.

高程數據來源于中國科學院數據服務平臺,空間分辨率為30 m的DEM(digital elevation model),基于表面分析提取坡度信息.

植被指數利用研究區Landsat 8遙感影像(空間分辨率30 m)進行提取.首先基于ENVI 5.0軟件對遙感影像進行預處理(主要包括輻射校正、裁剪等),然后利用波段計算提取植被指數.本文采用歸一化差分植被指數,計算公式為

其中,INDV為評價柵格的歸一化植被指數,其中RNI為近紅外波段反射值;R為紅光波段反射值.

河流水系指標以Landsat 8遙感影像為基礎數據源,根據歸一化差異水體指數INDW[22]提取研究區河流水系,并基于提取的河流水系劃分距離進行緩沖區分析,INDW計算公式為:

其中,IG為綠光波段反射值,INI為近紅外波段反射值.

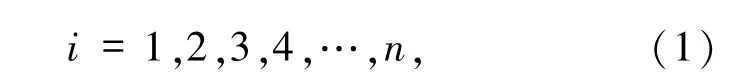

景觀資源吸引力的計算基于密度的KED方程[23]:

其中,k[(x-xi)/h]為核密度方程,xi為每個點的核密度,x為格網中心處的核密度,h為閾值,n為閾值范圍內的點數,d為數據的維數.如圖3所示,將景區內的景觀資源分布點作為旅游吸引點,核密度越集中的熱點區域,旅游吸引力越大.

景觀資源可達性采用累積耗費距離方法測算山地景觀的空間可接近性[24],計算式為:

其中,上式為沿著垂直或者水平方向計算公式,下式為沿著對角線方向計算公式.ci為第i個像元的耗費值,ci+1為第i+1個像元的耗費值,n為像元數.根據景觀資源分布點的情況,計算空間表面到達各景觀點的成本距離即為山地景觀的可達性擴散結果,反映各評價單元其相對于山地景觀點的可達性.

為了保證數據具有良好的空間重合性,本文以30 m×30 m的柵格數據為評價單元,將各評價指標數據的類型、坐標等處理一致.

2.2.2 評價指標的權重及賦值 由于各指標在適宜性評價中重要性的不同,指標權重采用專家打分法和層次分析法綜合確定.具體步驟包括:

1)通過專家打分確定評價指標的相對重要性;

2)構造判斷矩陣,并利用排序原理計算判斷矩陣的最大特征值及其所對應的特征向量,該向量的分量即為6個評價指標的權重;

3)一致性檢驗得到CR=0.005 5(CR≤0.1),判斷矩陣具有滿意一致性;

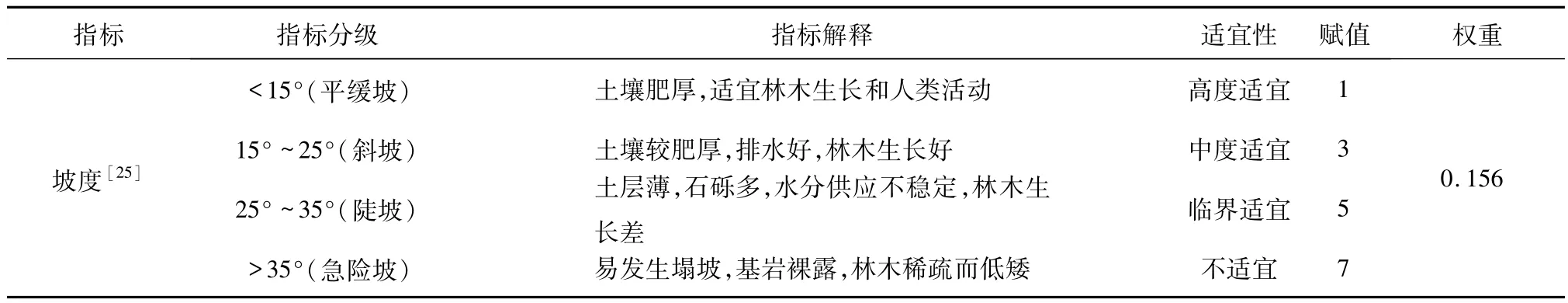

4)通過比較矩陣計算各因素的權重值,得到山地景區生態旅游適宜性評價單項指標分級標準及指標的權重計算結果(表1).

將上述評價指標分級劃分為高度適宜、中度適宜、臨界適宜和不適宜4個等級,并對各因子按等級以1~7進行賦值,劃分各因子適宜性等級(表1).

表1 單項指標權重及分級賦值Tab.1 Individual indicator weights and grading assignment

續表1

3 結果與分析

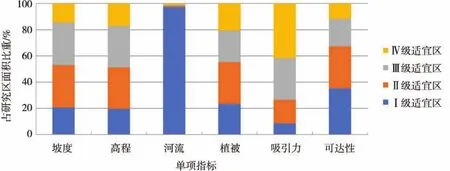

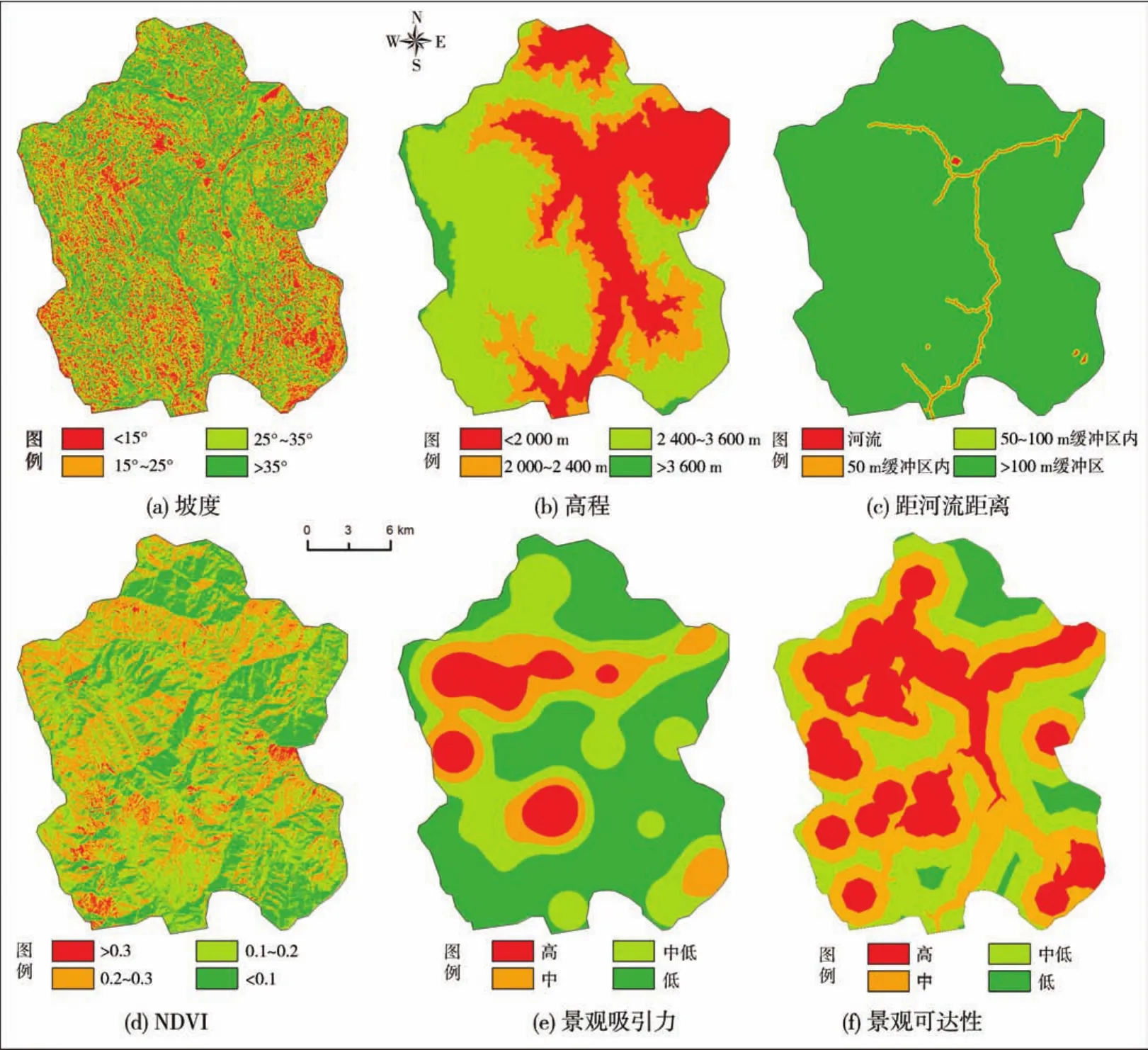

3.1 黑竹溝景區生態旅游適宜性分析 1)單項指標適宜性分析.黑竹溝景區生態旅游適宜性分析單項指標適宜性分析如圖2和圖3所示,黑竹溝景區38.47%的區域位于平緩坡(5°~15°)、斜坡(15°~25°)內,僅有 14.47% 的屬于平緩坡(<15°),61.53%的區域屬于陡坡和急險坡,不適宜林林木生長和人類活動;52%的區域在海拔2 400 m以下,48%的區域游覽舒適度降低、難度增高、旅游受眾市場降低;97%的區域遠離主要河流水系,受河流安全影響小;55%的區域植被覆蓋指數較高,且主要集中在海拔2 400 m以下的闊葉林分布區,景觀資源品味高;景區內核心吸引點分布較為集中,旅游吸引力在中高等級的區域僅占27%,旅游景點在分布在空間上受到限制;景區內旅游景點的可達性受道路交通因素影響較高,可達性較好的中高級區域的面積占67%;整個山地景區受自然環境條件、交通條件的約束較大,適宜性中高級以上的區域具有局限性.

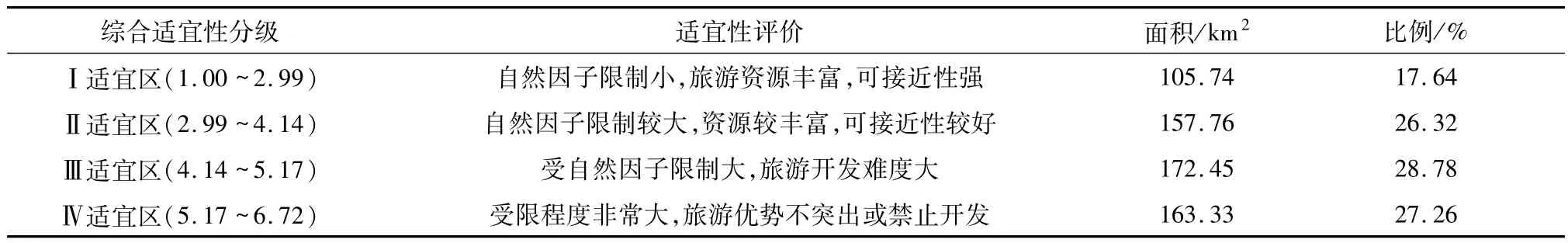

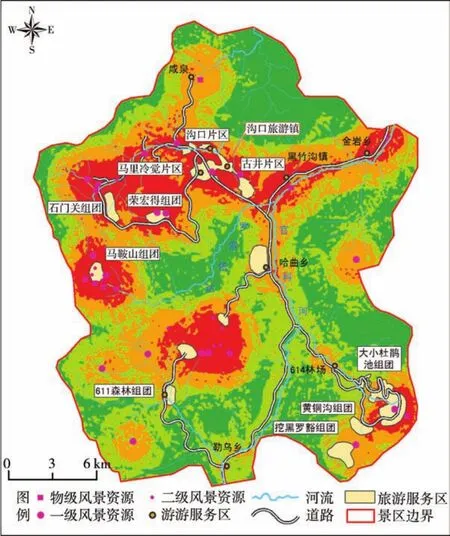

2)綜合生態旅游開發適宜性分析.基于GIS空間分析,按照數學模型進行加權計算,利用自然斷點法(natural breaks)將黑竹溝景區的生態旅游開發適宜性劃分為4級:Ⅰ級為高度適宜區,Ⅱ級為中度適宜區,Ⅲ級為臨界適宜區,Ⅳ為不適宜區.通過綜合分析,得到黑竹溝景區生態旅游適宜性評價表(表2).

圖2 單項指標各分值占研究區面積比重Fig.2 The scores of individual indicators and the proportion

圖3 單項指標空間等級分布圖Fig.3 The space distribution of the individual indicator

表2 黑竹溝景區生態旅游適宜性評價Tab.2 The ecological tourism suitability evaluation in Heizhugou scenic area

表2表明:景區內Ⅰ級適宜區所占面積較小,僅有105.74 km2,占研究區面積的17.64%;Ⅱ級適宜區面積達到157.76 km2,占總面積的26.32%,這兩級占總面積的43.96%;Ⅲ級適宜區與Ⅳ級適宜區的總面積相當,分別為172.45、163.33 km2,占總面積的28.78%和27.26%.可見,整個黑竹溝景區高度適宜區面積較小,休閑度假旅游的發展受到限制.中度適宜區和臨界適宜區的面積比重較大,占到總面積的55.10%,這將有利于整個景區生態旅游產品的組合型開發.

從空間分布特征來看(圖4和圖5),Ⅰ級適宜性區景觀資源吸引力大、可達性高,且生態環境約束條件小;Ⅱ級適宜區空間分布不集中,主要分布于Ⅰ級適宜區的外圍區域,有利于形成Ⅰ級適宜區的拓展區域;Ⅲ級適宜區坡度、海拔等生態條件約束大,且可進入性差;Ⅳ級適宜區海拔高、可進入性差,且多為大熊貓自然保護區的敏感區域.

圖4 黑竹溝景區適宜性空間分布圖Fig.4 The space distribution of the suitability

圖5 基于適宜性分析的景觀資源分布圖Fig.5 The landscape resources distribution of the suitability

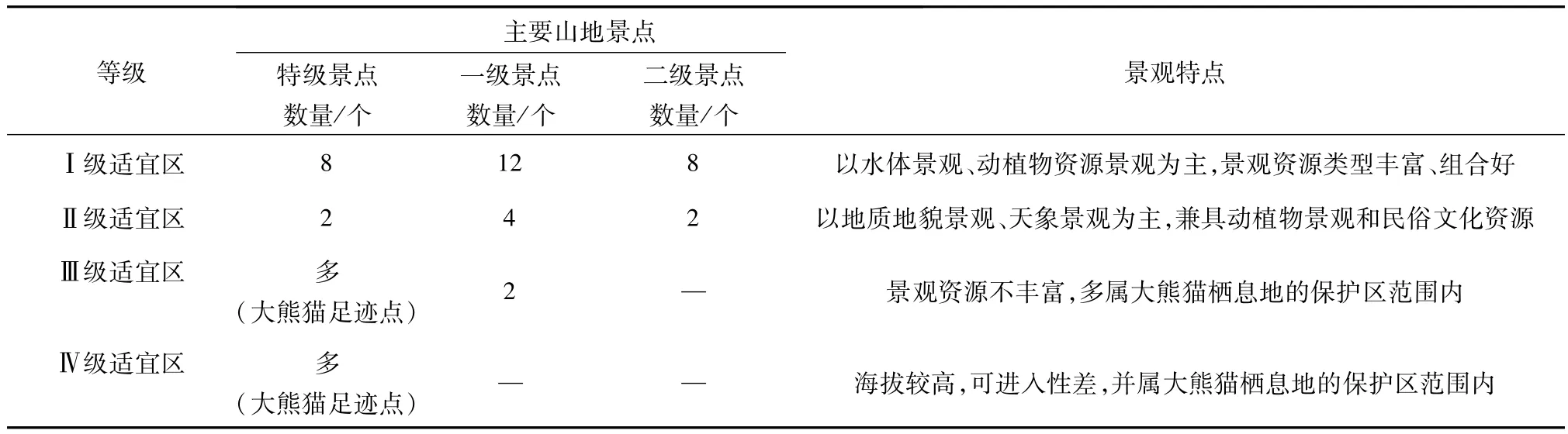

3.2 基于適宜性分析的旅游功能區劃 基于生態旅游適宜性分析結果,根據《黑竹溝風景名勝區旅游發展總體規劃》的旅游資源等級劃分,并結合表3和圖5可以看出:Ⅰ級適宜性區景觀資源類型豐富且分布集中,以水體景觀、動植物景觀為主;Ⅱ級適宜區景觀資源也較豐富,但分布不集中,地質地貌景觀、民俗景觀和天象景觀突出,與Ⅰ級適宜性區景觀資源特色形成差異;Ⅲ級適宜區旅游資源類型較少,適合少數游客開展山地探險旅游;Ⅳ級適宜區旅游資源不豐富,且多為大熊貓自然保護區的敏感區域.

表3 不同等級適宜區的景點分布情況Tab.3 The distribution of scenic spots in different grade suitability

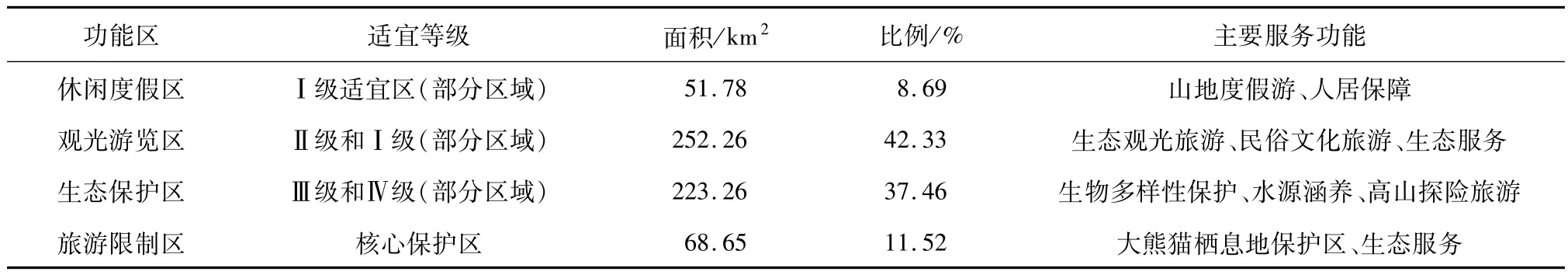

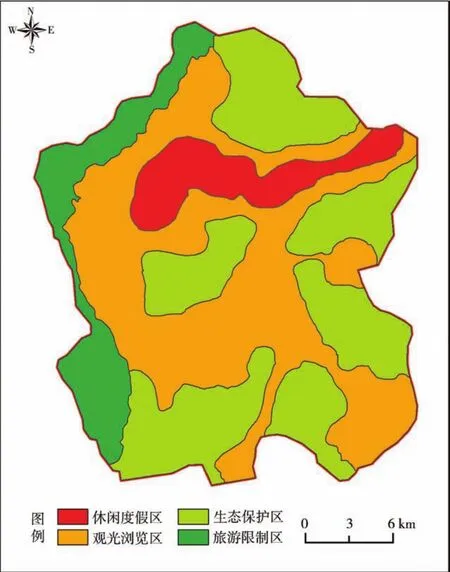

基于生態旅游適宜性分析結果,并根據景區山地景觀旅游資源的空間分布特征,對景區進行旅游功能劃區(圖6).黑竹溝景區主要劃分為4個旅游功能區,分別為旅游限制區、生態保護區、觀光游覽區和旅游度假區;每一功能區均有其對應的服務功能(表4).旅游功能區劃方案兼顧了國家自然保護區的保護原則和要求,劃分黑竹溝國家級自然保護區的核心區為旅游限制區.另外,由于研究區Ⅰ級適宜區中部分區域接近黑竹溝鎮,休閑度假區的劃分為山地景區的深度體驗旅游發展提供了空間.

表4 黑竹溝景區功能分區及相應的服務功能Tab.4 The functional zoning and the corresponding service in Heizhugou scenic area

4 結論與討論

以典型的山地景區——黑竹溝風景名勝區為例,以生態和旅游雙重屬性為導向,通過專家打分法和層次分析法綜合確定指標的權重,并運用GIS空間分析技術對黑竹溝景區進行了生態旅游適宜性評價,構建了一套適宜于山地景區的生態旅游適宜性評價指標體系.從適宜性評價結果分析:黑竹溝景區的中度以上適宜區面積僅占總面積的43.96%,臨界適宜區與不適宜區占總面積的56.04%;區劃結果與原景區生態保育區劃圖(圖7來源于黑竹溝風景名勝區總體規劃修編(2013—2035))基本一致,并較好地結合了景區旅游屬性指標的特征,這說明評價體系和評價結果的合理性、科學性.評價結果表明黑竹溝景區適合生態旅游的區域具有局限性,從空間上把握生態旅游適宜性,能夠有針對性協調生態保護與旅游發展之間的問題.

圖6 黑竹溝景區功能區劃圖Fig.6 The functional zoning in Heizhugou scenic area

圖7 原黑竹溝景區生態保育圖Fig.7 The ecological conservation map of original Heizhugou scenic area

以適宜性評價為基礎,并綜合考慮了自然保護區范圍、景觀資源條件等因素,最終對研究區進行了旅游功能區劃.黑竹溝景區主要劃分為4大旅游功能區,分別為休閑度假區、觀光游覽區、生態保護區和旅游限制區.功能區劃可以從整體把握山地景觀的利用,合理地優化配置資源;其研究成果有助于指導黑竹溝景區景觀資源因地制宜保護和利用,實現地區生態環境的最佳維持與旅游功能的良好發揮,并可促進黑竹溝風景名勝區社會經濟的可持續發展.