圣稻系列水稻品種的育種實踐與對策建議

陳峰,徐建第,朱文銀,姜明松,楊連群,2,李廣賢,張洪瑞,張士永,周學標

(1.山東省水稻研究所,山東 濟南 250100;2.山東省農業科學院生物技術研究中心,山東 濟南 250100)

山東屬于黃淮稻區,該稻區是我國重要的優質粳稻產區,常年種植面積133.3×104hm2。山東也是麥茬稻向一季春稻的過渡區域,具有生產優質稻米的生態條件,常年種植面積13.3×104hm2[1]。因此,強化優質高產抗病水稻新品種選育對促進山東乃至黃淮稻區水稻綠色高效生產、保障國家糧食安全具有重要意義。

2006年以來,山東省水稻研究所選育出圣稻系列品種18個,其中4個品種通過國家審定。圣稻系列品種總體表現出米質優、產量高、抗性強等特點,并在品質、產量和抗性結合方面具有明顯突破,部分品種成為山東及黃淮稻區的主栽品種。因而,本研究特對圣稻系列水稻品種的培育、特征特性、應用實踐以及今后的育種方向進行分析探討,以期為未來水稻育種提供參考。

1 數據來源與分析方法

農藝性狀、產量、品質及稻瘟病抗性數據來源于2006—2019年山東省水稻區域試驗年報(圣稻22數據來源于2011—2013年國家區試年報)。圣稻13、圣稻14、圣稻15、圣稻16稻瘟病抗性由中國水稻研究所鑒定,其它品種稻瘟病抗性由天津市植物保護研究所鑒定。圣稻22米質分析由農業農村部食品質量監督檢驗測試中心(武漢)檢測,其它品種米質分析由農業農村部食品質量監督檢驗測試中心(杭州)檢測。利用北京東孚久恒生產的JSWL大米食味計進行稻米食味品質測定(圣糯1號、圣香糯1號不進行食味測定),以越光和稻花香為對照。品種推廣面積數據來源于山東省種子管理總站。

采用Microsoft Excel進行數據分析。

2 圣稻系列品種分析

2.1 基本情況

2006—2019年,山東省水稻研究所育成品種通過山東省審定17個、國家審定4個(圣稻15、圣稻16、圣稻22和圣稻18),具體信息見表1。

表1 2006—2019年審定的圣稻系列品種信息

按生育期劃分,中晚熟品種12個(圣稻13、圣稻15、圣稻16、圣稻17、圣稻18、圣稻20、圣稻22、圣稻23、圣稻24、圣稻26、圣糯1號和圣香糯1號),中早熟品種5個(圣稻14、圣稻19、圣稻25、圣稻28和圣稻2572),中熟品種1個(圣稻27,適于機插秧)。其中圣糯1號、圣香糯1號為中晚熟優質糯稻品種,圣稻2572為中早熟香稻品種。

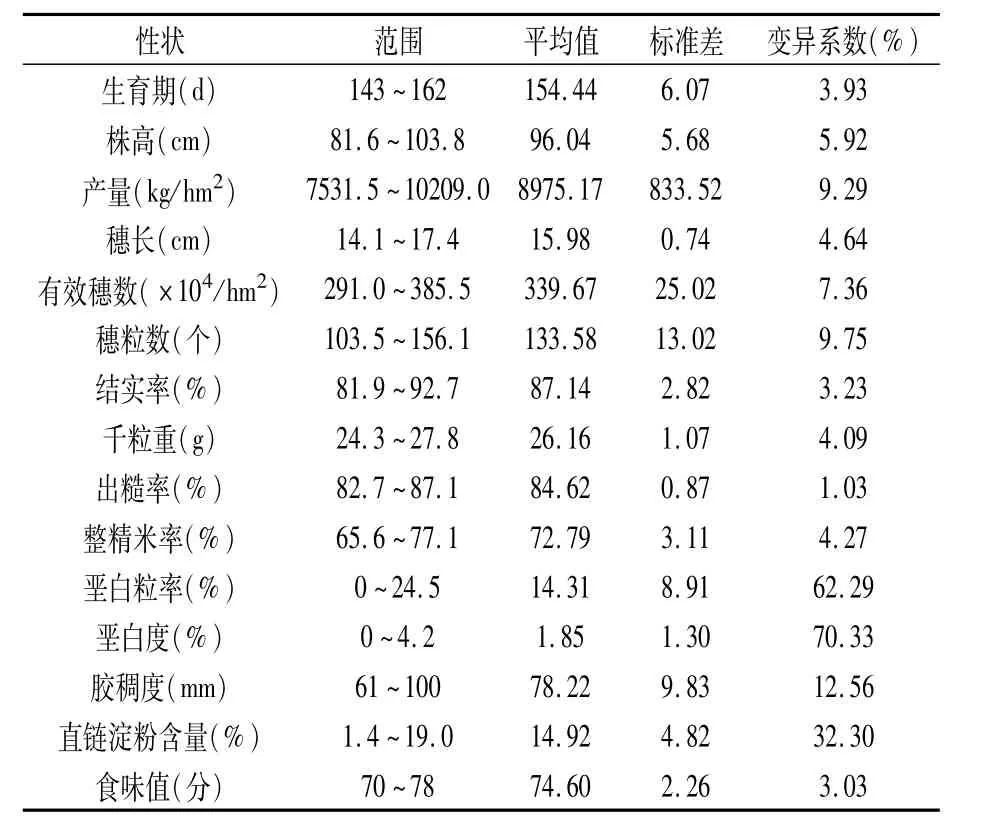

2.2 農藝、品質性狀及抗性分析

由表2可以看出,18個水稻審定品種的生育期、株高、產量及產量構成因素的變異幅度較大,均在3%以上,其中穗粒數的變異系數最大,為9.75%。13個品種的生育期大于150 d,占72.2%;生育期150 d以內的早熟品種有5個:圣稻2572(145 d)、圣稻19(147 d)、圣稻28(147 d)、圣稻14(148 d)、圣稻25(148 d)。圣稻22穗粒數最多,為156.1粒,但有效穗數偏低。圣稻26株高最高,達103.8 cm。千粒重最小的品種為圣稻13(24.3 g),最大的品種為圣糯1號(27.8 g)。產量介于7 531.5~10 209.0 kg/hm2之間,最高的品種為圣稻18。

表2 18個水稻品種的農藝性狀表現

從品質性狀來看,圣稻系列品種總體表現較好,均達到國(部)標優質3級以上,外觀品質及加工品質也較好。18個水稻品種的出糙率介于82.7%~87.1%、整精米率介于65.6%~77.1%、堊白粒率介于0~24.5%、堊白度介于0~4.2%之間,其中5個品種達到優質3級,8個品種達到優質2級,5個品種(圣稻14、圣稻20、圣稻2572、圣稻25、圣香糯1號)達到優質1級。食味品質總體表現較好,食味值介于70~78分,平均74.60分。圣稻13、圣稻18分獲2009年、2011年全國優良食味粳稻品評二等獎,圣稻14、圣稻2572分獲2007年、2013年全國優良食味粳稻品評三等獎,圣稻22獲首屆連云港優質稻米品鑒會銀獎。但與知名優質米品種越光、稻花香等相比,食味品質還有一定差距。

從稻瘟病抗性(表1)來看,1個品種(圣稻13)高抗稻瘟病(HR),4個品種(圣稻18、圣稻20、圣稻22和圣稻26)抗稻瘟病(R),5個品種(圣稻14、圣稻15、圣稻17、圣稻19和圣稻27)中抗稻瘟病(MR),圣稻16等8個品種中感或感稻瘟病。圣稻13和圣稻14感條紋葉枯病,其它品種均抗條紋葉枯病。

圣稻18、圣稻22國家北方水稻區試稻瘟病鑒定結果均為抗,穗頸瘟損失率1級。為進一步鑒定圣稻18和圣稻22稻瘟病抗性,2018年委托天津市植物保護研究所對圣稻18和圣稻22進行了稻瘟病抗譜分析。稻瘟病菌為ZB3、ZE3、ZC11、ZD1、ZF1、ZG1共6個生理小種,鑒定結果表明:圣稻18和圣稻22對6個稻瘟病生理小種均表現中抗或抗(表3)。

表3 圣稻18、圣稻22稻瘟病抗性鑒定結果

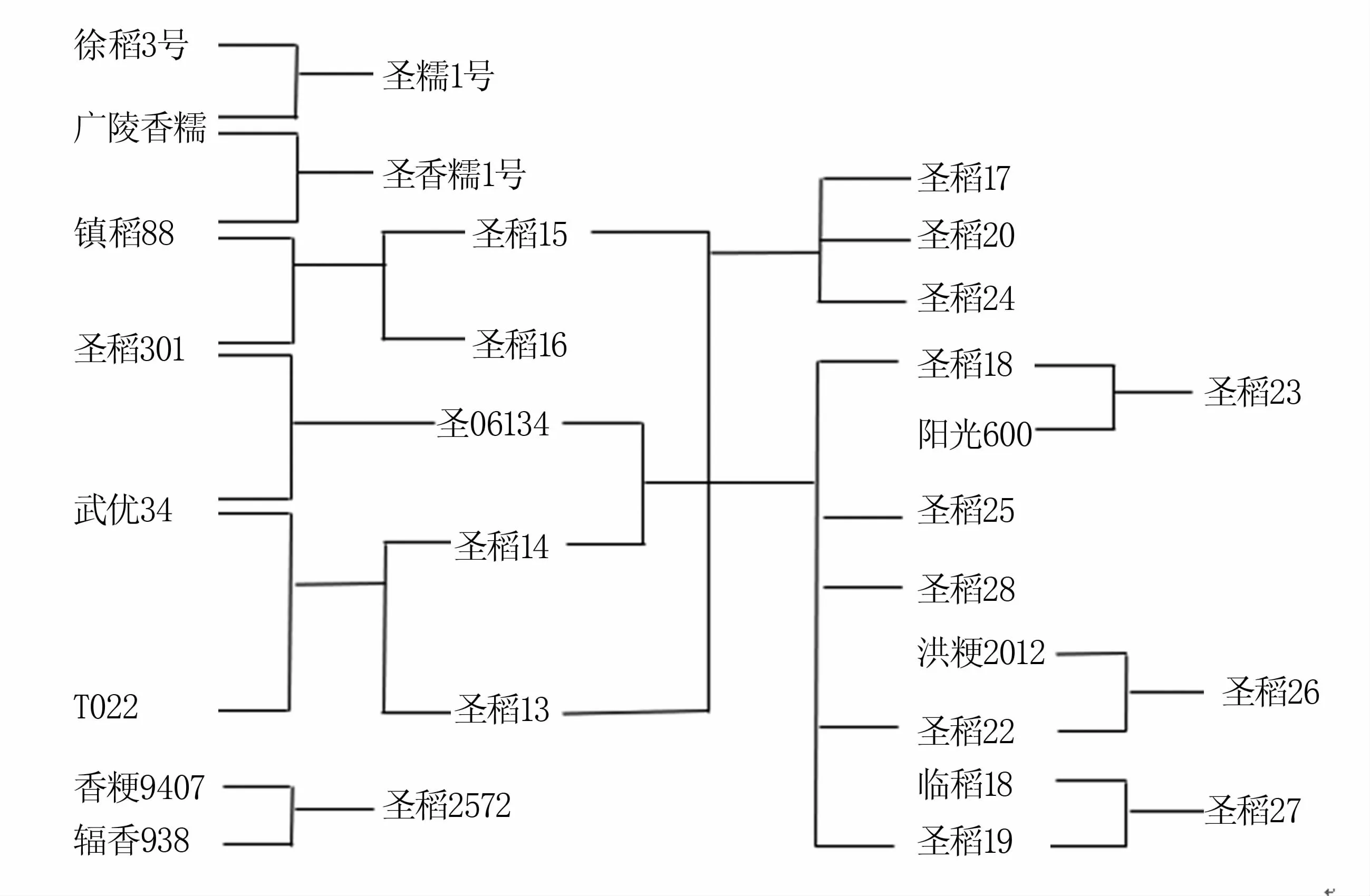

2.3 選育策略及系譜分析

親本選擇上,篩選目標性狀突出、性狀互補的品種(或中間材料)作親本。育種方法上,注重多種育種技術的綜合利用,低世代以混選法為主,保留豐富變異,在海南、濟寧稻瘟病圃嚴格抗性選擇。對抗性、豐產性、適應性表現突出的組合,早代跟蹤檢測外觀及加工米質(堊白度、整精米率等),淘汰品質不達標的單株(株系),高代材料進行多點鑒定、食味品嘗,實現育種材料的品質性狀與抗性、產量同步提升。

抗稻瘟病、條紋葉枯病和優質是2000年來黃淮稻區的主要育種目標[2]。以鎮稻88(抗稻瘟病、條紋葉枯病,豐產性好)為母本,以圣稻301(優質、抗病,產量一般)為父本,系譜法選育出圣稻15[3]、圣稻16[4]。兩品種具有高抗條紋葉枯病、豐產性好等優點,米質符合二等食用粳稻標準,先后通過山東省及國家審定,在黃淮區得到較大面積推廣。以香粳9407為親本育出的香粳圣稻2572[5],具有早熟優質等特性,在沿黃稻區、臨沂庫灌稻區作為優質米品種得到推廣應用。

針對遺傳基礎狹窄、選育品種同質化現象嚴重問題,引進了地理遠緣、綜合性狀優良的直穗型“太湖粳”種質武優34(直穗、優質和抗稻瘟病)和T022(直穗、優質、抗稻瘟病、弱感光和后期功能型),選育出高抗稻瘟病(HR)的優質直穗型中熟品種圣稻13[6]及早熟優質品種圣稻14[7](整精米率75%,堊白度0.2%,米質1級),同時創制出優質且抗稻瘟病、條紋葉枯病的核心種質圣06134(組合為武優34/圣稻301)。

圣稻14表現為直穗、抗倒、優質、早熟,但感條紋葉枯病,稻瘟病抗性為垂直抗性。為了改良圣稻14的抗性和適應性,配組圣稻14/圣06134組合,系譜法結合稻瘟病誘發鑒定及條紋葉枯病分子輔助選擇[8],分別選育出圣稻18[9]、圣稻22[10]、圣稻19[11]、圣稻25[12]和圣稻28。

以圣稻18、圣稻19、圣稻22為親本,與黃淮區優質高產品種(系)陽光600、臨稻18、洪粳2012雜交,分別選育出圣稻23、圣稻27、圣稻26。以圣稻13(或姊妹系)與圣稻15(或姊妹系)為親本,選育出圣稻17[13]、圣稻20[14]、圣稻24[15]。

糯稻直鏈淀粉含量低、黏性大,是生產黏性小吃及甜米酒的重要原料,市場價格高于普通稻谷,是一種重要的特色水稻類型。以高產抗病粳稻徐稻3號、鎮稻88為母本,以優質香糯廣陵香糯為父本,分別選育出圣糯1號[16]和圣香糯1號。

圣稻系列品種選育系譜見圖1。

圖1 圣稻系列品種選育系譜圖

2.4 種植推廣應用

圣稻14、圣稻19、圣稻2572、圣稻25、圣稻28屬中早熟品種,適于臨沂庫灌區、濟南沿黃及東營稻區種植。圣稻18因米質優、抗性強,入選魚臺縣綠色稻米發展戰略主推品種[17]。圣稻19耐鹽堿性較好,適于黃河三角洲地區直播種植。圣稻15、圣稻16、圣稻18、圣稻19連續多年入選山東省水稻主導品種。

通過與種子企業、推廣部門合作,建立示范基地、舉辦品種觀摩與技術培訓會等形式,加快圣稻系列品種的示范推廣。圣稻15、圣稻16、圣稻18、圣稻19、圣稻22、圣稻2572、圣糯1號、圣香糯1號等品種先后實現品種經營權轉讓,累計實現成果轉化收益1 000萬元以上(表4)。據山東省種子管理總站統計,2006年以來,圣稻系列品種山東省內累計推廣應用40×104hm2以上。

圣稻15、圣稻16、圣稻18、圣稻22通過國家農作物品種審定委員會審定,適于黃淮區機插秧種植;圣稻19表現早熟、矮稈、耐密植、抗倒伏、米質優,適于直播,通過江蘇、安徽省引種備案;圣稻2572表現早熟、優質,適于直播,通過江蘇省引種備案。圣糯1號通過江蘇、安徽引種備案。以上品種在黃淮稻區適宜區域得到廣泛應用,取得顯著經濟和社會效益。

表4 圣稻系列品種成果轉化及推廣應用情況

3 對策建議

3.1 加強優異種質的創新利用

核心種質是以最少數量的遺傳資源最大限度地保存整個資源群體的遺傳多樣性,同時代表了整個群體的地理分布。水稻核心種質是指含有控制某些優良性狀特殊基因群體或基因系統的具有這些優良性狀的育種材料,它能夠沿著育種目標置換和擴充基因、起到骨干親本的作用,能在新品種培育中發揮至關重要的作用[18]。為拓寬育種材料的遺傳基礎,本課題組引進了地理遠緣、綜合性狀優良的直穗型“太湖粳”種質武優34和T022,創制出優質抗病核心種質圣06134,構建了基于骨干親本鎮稻88/圣稻301、武優34/T022等育種群體。系譜分析表明,以圣06134為基礎培育的品種有8個,以鎮稻88及圣稻301為來源的品種有14個,可見核心種質創制利用對培育新品種具有重要作用。

當前親本選擇范圍較窄,育種單位急于求成,導致品種修飾型育種較多、拓展親本遺傳距離的關注較少、育成品種的同質化現象較為普遍,從而限制了突破性品種選育進展。所以,應在廣泛收集、鑒定和利用優異種質資源基礎上創制核心種質,并通過與骨干親本雜交,構建目標性狀突出、遺傳基礎豐富的選種群體,并根據育種目標進行有利基因的累加和核心種質的優化升級[19]。重點加強抗病蟲(稻瘟病、飛虱等)、優質(半糯、香味等)、抗逆(耐鹽堿、抗除草劑等)資源的引進利用。親本選擇上應適當增加遺傳距離,加強核心種質的創新利用。

3.2 加強分子育種技術的應用

傳統育種存在周期長、效率低、預見性差等問題。我國科學家在水稻遺傳學和功能基因組學領域取得矚目成就,發掘克隆出多個水稻產量、品質及抗性重要功能基因,為開展水稻分子設計育種奠定了基礎[20]。本課題組開展的抗條紋葉枯病及稻瘟病分子標記輔助育種,提高了選擇效率[8,21]。今后育種應充分利用水稻基因組學研究成果,進行水稻抗病、品質、產量等重要性狀功能標記的篩選和KASP(kompetitive allele-specific PCR)、HRM(high-resolution melting)等高通量檢測技術體系構建,建立分子育種平臺。利用分子標記輔助選擇、高通量檢測、生物信息、基因編輯[22]等技術,提高育種效率,實現由經驗育種向精準育種的轉變。

3.3 以生產需求為導向,重視選育品種的商品性

隨著農村勞動力的轉移,生產用工成本上升,直播、機插等輕簡栽培方式得以快速發展[23,24]。李廣賢等[25]對2010—2018年黃淮稻區國審水稻品種基本特征的分析表明,48個黃淮稻區國審品種,以產量較高的大穗型品種為主,但多數品種生育期偏晚,不適于輕簡化栽培。本課題組2006—2019年育成的18個審定品種中,中早熟品種只有5個,因此,急需強化選育早熟且適于輕簡化栽培的品種。

隨著人民生活水平的提高及農業供給側改革的推進,優良食味米品種需求增加。隨著生產方式轉變以及氣候變化,自然災害、病蟲害頻發,對品種的抗病性、耐逆性、適應性要求提高,所以育種中應重視品種的穩產性和適應性。

另外,除了關注水稻品種的理化指標,還應重點關注品種的商品性指標,選育符合市場需求的品種。例如種子企業關注抗倒伏、灌漿快、熟相好、抗除草劑、易加工等,大米加工企業關注整精米率高、堊白度低、食味優、耐儲藏等。因此,應加強與農業技術推廣部門、種業企業、稻谷加工企業的合作,延伸水稻產業鏈,借鑒江蘇省“蘇米”、東北“稻花香”等優質米品牌經驗,探索建立品種訂單生產、品種定向化選育等研究,培育山東省優質稻米品牌,提升種植效益。