藥用植物紫錐菊葉的顯微鑒別研究

王德民,李敏,李峰

(山東中醫(yī)藥大學藥學院,山東 濟南 250355)

紫錐菊[Echinacea purpurea(L.)Moench],又稱松果菊,為菊科松果菊屬植物,該屬植物已知的有9個種及數(shù)個變種[1],目前被作為藥物開發(fā)應用的主要有紫錐菊、狹葉紫錐菊[Echinacea angustifolia(DC.)Hell]和淡紫松果菊[Echinacea pallida(Nutt.)Nutt][2]。紫錐菊原產(chǎn)于北美,是西方國家民間的傳統(tǒng)草藥,藥用歷史悠久,最早可追溯到北美洲的印第安人時期,用來治療蛇蟻叮咬及皰疹[3]。現(xiàn)代科學研究證明,紫錐菊兼具突出的抗感染和促免疫作用[4-8]。從20世紀開始,紫錐菊作為廣受矚目的免疫調(diào)節(jié)劑和免疫抑制劑受到國際社會的普遍認可;含有紫錐菊的藥物制劑先后在德國、美國、加拿大等西方國家上市,并擴大應用到保健品及食品領域中,以紫錐菊為原料的產(chǎn)品年銷量常年名列前茅,是國際上公認的免疫和抗病毒雙效草藥[9,10]。20世紀70年代,我國將紫錐菊作為觀賞花卉引入,并首次收載于《北京植物志》中[11];90年代,紫錐菊首次作為免疫調(diào)節(jié)劑被肖培根院士介紹到國內(nèi),隨即在我國南北多地相繼開始該屬三種藥用植物的栽培研究工作,并取得了一定的成果[3,12]。2012年6月,紫錐菊及其制劑被農(nóng)業(yè)部批準為國家一類新獸藥,并收載于《中華人民共和國獸藥典》[11]。紫錐菊為多年生草本植物,多采收于枝葉繁茂的盛花期,目前國內(nèi)市場上流行的生藥大宗通貨多由其花、莖、葉等地上部分組成。有學者對該植物不同生長期主要有效成分菊苣酸等的含量進行動態(tài)分析發(fā)現(xiàn),盛花期該植物的主要有效成分達到最高值,且葉為含量最高部位[13]。

目前國內(nèi)有關紫錐菊的研究報道較傳統(tǒng)中草藥相對較少,主要集中在生藥學[2,4]、有效成分[5-8]、藥理藥效[3]等方面,對紫錐菊葉的系統(tǒng)研究鮮有報道,而且目前對紫錐菊葉的顯微鑒別描述尚存在一定分歧,尤其對葉橫切面的內(nèi)部結(jié)構、表皮非腺毛種類等的觀察結(jié)果有所異議[9,13-15]。因此,筆者從表面特征、內(nèi)部結(jié)構、粉末特征方面對紫錐菊葉進行系統(tǒng)的顯微鑒別研究,以期為紫錐菊的相關研究和開發(fā)應用提供更多的數(shù)據(jù)支持。

1 材料與方法

1.1 實驗材料與儀器

本實驗所用樣品于2019年5月取自山東中醫(yī)藥大學藥用植物園,由山東中醫(yī)藥大學生藥系李峰教授鑒定為菊科植物紫錐菊[Echinacea purpurea(L.)Moench]的新鮮葉片。

所用藥劑為水合氯醛、稀甘油等。所用儀器包括顯微鏡系統(tǒng)(CX41 System Microscope,OLYMPUS公司產(chǎn)品);顯微數(shù)碼相機(TOUPCAMTM,P/N TP603100A);成像軟件(ToupView);高速萬能粉碎機(北京市永光明醫(yī)療儀器有限公司,F(xiàn)W-100)等。

1.2 實驗方法

1.2.1 葉表面制片 取紫錐菊成熟葉一片,清理表面灰塵后將葉片置于適量蒸餾水中浸泡30 min,取出吸去多余水分,撕取葉片中部近中脈一側(cè)的葉上下表皮,迅速浸入蒸餾水中。上、下葉表皮分別制片。將所制備的裝片置于顯微鏡下觀察、描述,并對顯著特征進行拍照。

分別隨機選取相同倍數(shù)下觀察到的葉上、下表皮視野各10個。按《中華人民共和國藥典》(2015)通則中的公式I=(S×100)/(E+S)計算氣孔指數(shù),其中,I表示氣孔指數(shù),S表示氣孔數(shù),E表示同一視野內(nèi)表皮細胞數(shù)。最后取平均值作為最終結(jié)果。

1.2.2 葉橫切面制片 取樣品成熟葉一片,清理表面灰塵后切成1 cm×2 cm的短段,置于蒸餾水中浸潤后用刀片重復切片,切至肉眼觀察呈半透明狀。選擇較完整的切片制作臨時裝片,方法同葉表面制片,置于顯微鏡下觀察、拍照并描述。

1.2.3 葉粉末制片 取樣品葉片適量,清理表面灰塵后進行干燥并粉碎,過60目篩,用水合氯醛、稀甘油制成臨時裝片,置于顯微鏡下觀察、拍照、描述。

2 結(jié)果與分析

2.1 紫錐菊葉表皮特征

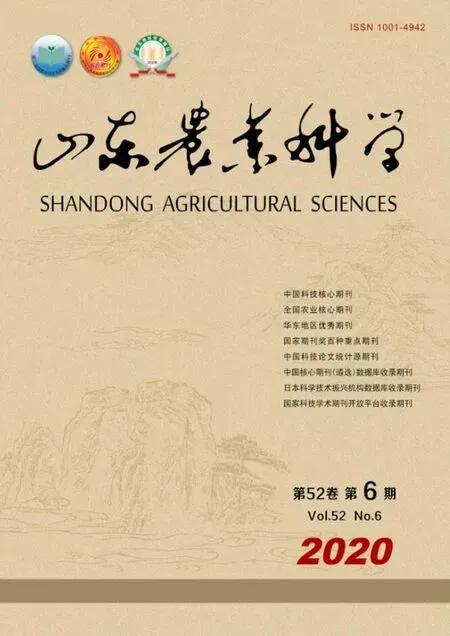

紫錐菊葉上表皮細胞呈不規(guī)則多角形,長51~110μm,寬25~59μm,垂周壁呈微波狀彎曲,排列緊密,氣孔偶見,為不定式,周圍副衛(wèi)細胞3~4個。下表皮細胞呈不規(guī)則形,長52~100 μm,寬20~65μm,垂周壁樣式為深波狀彎曲,氣孔眾多,為不定式,保衛(wèi)細胞半月形,周圍副衛(wèi)細胞3~4個,可見兩個氣孔共用一個副衛(wèi)細胞(圖1)。表皮非腺毛偶見,分為四種:第一種為多細胞圓錐狀,先端銳尖,壁較厚,細胞腔狹小,表面具有明顯的疣狀突起;第二種為多細胞棒狀,壁略厚,先端較鈍,表面有疣狀突起;第三種為單細胞圓錐狀,先端銳尖,壁厚,細胞腔狹小,表面光滑;第四種為星狀毛,偶見。葉上表皮的氣孔指數(shù)為1.455;葉下表皮的氣孔指數(shù)為19.884(表1)。

表1 紫錐菊葉表皮氣孔指數(shù)

2.2 葉橫切面特征

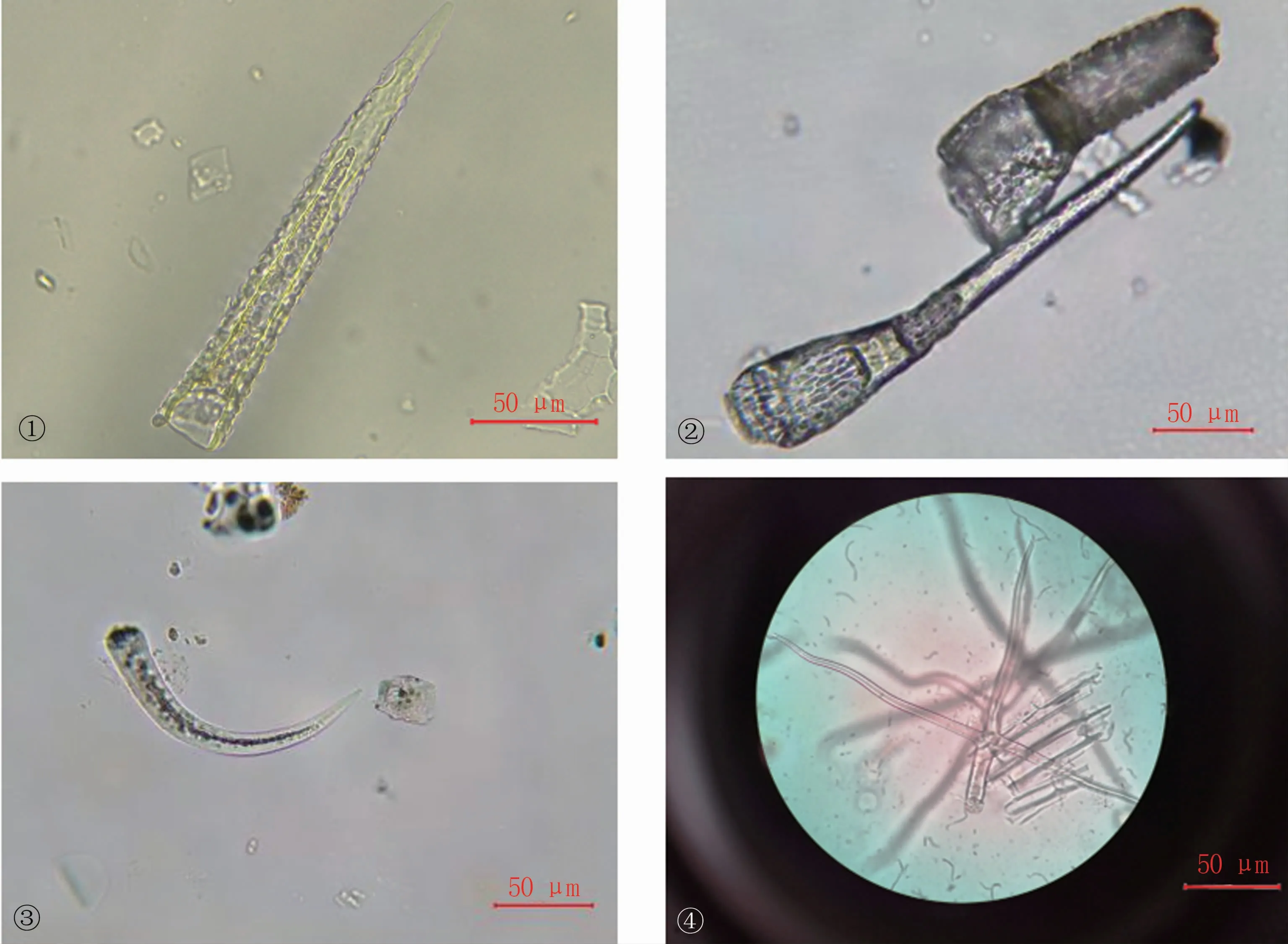

通過顯微鑒別,紫錐菊葉為典型的異面葉。上、下表皮細胞各一列,近似長方形,外有角質(zhì)層覆蓋,細胞外有非腺毛疏被;氣孔上、下表皮均有,下表皮數(shù)量遠大于上表皮。葉肉組織分為兩種,分別為柵欄組織和海綿組織,柵欄組織位于葉上表皮內(nèi)側(cè),組織細胞有兩列,呈長柱形,外層細胞排列較內(nèi)層更為緊密;海綿組織位于葉下表皮內(nèi)側(cè),組織細胞多列,形狀不規(guī)則,排列疏松,有較大的細胞間隙;葉肉組織中含有大量的葉綠體;中間可見維管束存在。主脈處上、下表皮細胞呈類圓形或類方形,細胞外也有角質(zhì)層覆蓋,內(nèi)側(cè)為厚角組織,細胞壁不均勻加厚;主脈維管束發(fā)達,為外韌型,呈弧形,數(shù)量1~3個不等,具有明顯的形成層,薄壁細胞組成一層維管束鞘包圍在維管束外側(cè)(圖2)。

圖2 紫錐菊葉橫切面特征顯微觀察

2.3 葉粉末特征

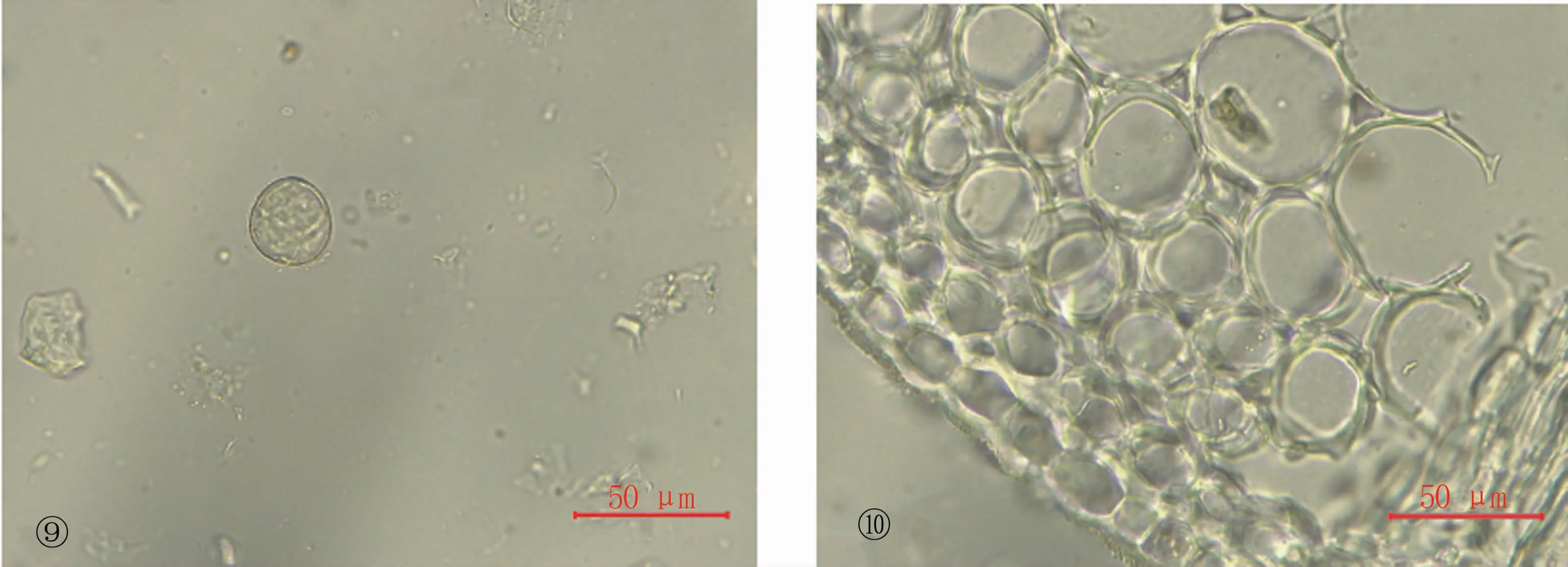

紫錐菊葉粉末為淺綠色。非腺毛可見四種,一為多細胞圓錐狀,先端銳尖,壁較厚,細胞腔狹小,表面具有明顯的疣狀突起;二為多細胞棒狀,壁略厚,先端較鈍,表面有疣狀突起;三為單細胞圓錐狀,先端銳尖,壁厚,細胞腔狹小,表面光滑;四為星狀毛,偶見。表皮細胞形狀不規(guī)則,垂周壁呈微波狀彎曲或深波狀彎曲,不定式氣孔,周圍副衛(wèi)細胞3~4個。保衛(wèi)細胞半月形,且可見有兩個氣孔共用一個副衛(wèi)細胞。導管多數(shù)以螺紋導管為主,網(wǎng)紋導管偶見。部分可見石細胞。多見角質(zhì)樣物質(zhì),有明顯的不規(guī)則線狀紋理。偶見未成熟的花粉粒(圖3)。

圖3 紫錐菊葉粉末顯微觀察

3 討論與結(jié)論

紫錐菊并非傳統(tǒng)的中草藥,且引入我國時間相對較短,故國內(nèi)目前對紫錐菊的生藥研究相對較少,多圍繞其化學成分及藥效藥理作用開展,且受眾目標多為家禽畜類。近年來,隨著紫錐菊在國內(nèi)引種栽培技術的不斷提高和其生藥商品流通性的不斷增加,該屬植物的“中國化、中藥化”進程也隨之加深,為紫錐菊這種舶來品逐漸探索出中醫(yī)藥理論依據(jù)[16]。雖然當前國際上該種植物的應用范圍正在不斷擴大,國內(nèi)相關領域?qū)W者也加深了對其的研究,并取得了一定的研究結(jié)果,但紫錐菊還未作為藥用植物收錄到《中華人民共和國藥典》中,因而目前國內(nèi)未有規(guī)范、專屬性強的鑒別方法。國內(nèi)對紫錐菊葉的研究在該屬植物的生藥學等宏觀角度中有所涉及[14],但缺乏單獨對紫錐菊葉進行研究的報道;也有科研人員[17]采用掃描電鏡對其葉部進行研究,但該方法所需設備成本較高,操作相對復雜,不具有普適性;已發(fā)表文獻中紫錐菊葉面結(jié)構類型的鑒別結(jié)果存在差異。因而,對紫錐菊葉進行相對獨立的研究就顯得尤為重要。

本研究對紫錐菊葉進行了顯微結(jié)構的觀察,對葉片上、下表皮分別進行單獨觀察、拍照、描述,并計算氣孔指數(shù)。結(jié)果表明,紫錐菊葉組織結(jié)構特征具有菊科植物的共性,葉上、下表皮細胞形狀、垂周壁、不定式氣孔、副衛(wèi)細胞數(shù)目、維管束類型等均與相關文獻報道[9,15]基本一致;其葉上表皮的氣孔指數(shù)1.455,下表皮氣孔指數(shù)19.884。

同時也有一些值得商榷的地方:第一,觀察中發(fā)現(xiàn)紫錐菊葉的非腺毛有四種,除前人[9]觀察到的多細胞圓錐狀和多細胞棒狀以外,還觀察到了單細胞圓錐狀和星狀毛。第二,紫錐菊葉為異面葉而非報道[14]中的等面葉,柵欄組織僅存在于上表皮內(nèi)側(cè)。第三,觀察發(fā)現(xiàn)主脈維管束有分離的情況,個數(shù)1~3個不等,主脈維管束的個數(shù)與維管束在主脈中位置有關,也與葉片的大小和發(fā)育程度有關,即同一葉片,主脈從葉基部至葉尖端,維管束逐漸分離;相同發(fā)育程度下不同葉片的相同位置,較大的葉片中維管束分離的占大多數(shù),較小的葉片維管束多不分離;不同發(fā)育程度葉片的相同位置,發(fā)育成熟葉片的維管束多分離,未發(fā)育成熟葉片的維管束多不分離。第四,首次在紫錐菊葉粉末中觀察到石細胞。第五,在紫錐菊葉粉末中觀察到角質(zhì)層樣物質(zhì),該物質(zhì)具有明顯的不規(guī)則線狀紋理。第六,關于紫錐菊葉粉末的研究,有文獻[18]指出其粉末中含有草酸鈣簇晶和草酸鈣柱晶,此次觀察未發(fā)現(xiàn)有這兩種物質(zhì);在紫錐菊葉粉末中,還偶見未成熟的花粉粒。以上所列觀點,或與相關文獻記載不符,或未見于文獻記載。

同為菊科紫錐菊屬的狹葉紫錐菊和淡紫松果菊,在《美國藥典》中均有收錄,可作為制劑研發(fā)的正品植物來源,本課題組其他研究中樣品收集情況的反饋表明,國內(nèi)目前栽培種以紫錐菊與狹葉紫錐菊為主,淡紫松果菊少有種植(尚未發(fā)表)。將狹葉紫錐菊和淡紫松果菊以往研究資料[14,19]與本研究中紫錐菊葉片顯微研究結(jié)果橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn),葉部顯微存在以下異同點:①在橫切面觀察中,狹葉紫錐菊和淡紫松果菊的葉面類型為等面葉,上下表面均為柵欄組織;而本研究中紫錐菊為異面葉。②葉中脈維管束,三種植物均為外韌型,形成層可見。③三種植物上下表皮均發(fā)現(xiàn)多細胞非腺毛,且非腺毛種類相同;本研究中觀察到的非腺毛類型為四種,首次發(fā)現(xiàn)單細胞圓錐狀和星狀毛。④在葉片粉末觀察中,三種植物的氣孔類型均為不定式。其中,葉面類型的異同可考慮作為紫錐菊與狹葉紫錐菊、淡紫松果菊的顯微鑒別要點。

本研究結(jié)果可作為對紫錐菊相關研究內(nèi)容的補充與完善,為紫錐菊的研究提供了更加全面的參考資料。