內窺鏡下逆行胰膽管造影術中導絲進入胰管與術后高淀粉酶血癥的相關性

秦學潛,吳鋼

作者單位:1上海市寶山區仁和醫院肝膽外科,上海200431;2復旦大學附屬華山醫院肝膽外科,上海200040

內窺鏡下逆行胰膽管造影術(Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography,ERCP)經過30多年的不斷發展和完善,已成為治療肝膽胰疾病不可缺少的重要手段,它彌補了傳統手術中的不足,不僅

有直觀的診斷效能,還具有操作時間短、創傷小等傳統開放手術所不可比擬的優越性。但無論是診斷性還是治療性ERCP均是微創或有創性技術,其并發癥的發生在一定程度上是難以避免的,ERCP術后高淀粉酶血癥及胰腺炎(Post-ERCP Pancreatitis,PEP)是常見的并發癥[1-2],據統計,無相關危險因素的病人其PEP發生率為1.3%~5.4%,而有相關危險因素的發生率為9.1%~33.0%[3]。因此,對可能造成ERCP術后高淀粉酶血癥及PEP的危險因素進行研究具有積極的臨床意義。ERCP術中各種操作均可對胰腺產生影響繼而導致高淀粉酶血癥及PEP的發生,其中,對胰腺的導絲置入中導絲進入胰管仍是較為常見的情況[4-5]。本研究首次分析了導絲進入胰管次數及其在胰管中留置時間與病人高淀粉酶血癥發生率之間的相關性,并希望基于此分析結果提出高淀粉酶血癥及PEP的有效預防措施。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2015年1月至2017年12月231例在復旦大學附屬華山醫院及其仁和醫院(華山北院寶山分院)行ERCP病人的臨床資料,所有病人均為膽管相關疾病操作病例,其中膽管結石病人209例,膽管惡性狹窄20例,膽管良性狹窄2例。所有病人均無術前淀粉酶升高及既往PEP病史,術中均未出現胰管顯影并未放置胰管支架,且術后均未預防性使用抑制胰酶及非甾體類藥物。

1.2 方法 本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求。所有入選病人均簽署ERCP手術知情同意書,告知ERCP所獲得的益處和風險。ERCP術前10 min肌內注射地西泮5~10 mg、哌替啶50 mg,術中行密切觀察,反復嘗試直至導絲順利置入膽管,隨后根據病人疾病情況選擇乳頭括約肌切開、氣囊擴張、取石、支架或鼻膽管置入等相應治療。比較病人術后血淀粉酶較正常值升高倍數與導絲進入胰管次數及胰管內留置時間的關系,并分析病人年齡、性別、體質量指數(BMI)等個體因素及術中插管時間,乳頭肌切開,鼻膽管留置,導絲進入胰管情況等操作因素對高淀粉酶血癥發生率的影響。

1.3 診斷標準 ERCP術后高淀粉酶血癥的診斷標準為術后查血淀粉酶高于正常高值3倍但無明顯腹痛癥狀。PEP診斷采用Cotton標準,術后血淀粉酶高于正常高值3倍以上,且合并劇烈腹痛、惡心、嘔吐等癥狀超過24 h,即診斷為急性胰腺炎[6]。

1.4 統計學方法 采用SPSS 19.0進行數據分析,計量數據用表示,不同導絲進入胰管次數及不同導絲留置胰管時間組間ERCP前后淀粉酶升高倍數比較用單因素方差分析,高淀粉酶血癥相關的危險因素分析用χ2檢驗,并納入多因素分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

本研究的病人中出現高淀粉酶血癥共102例,發生率為44.1%。其中31例診斷為PEP,PEP發生率為13.4%,所有病人均經過禁食、抗感染、抑制胰酶藥物使用等治療后康復出院。

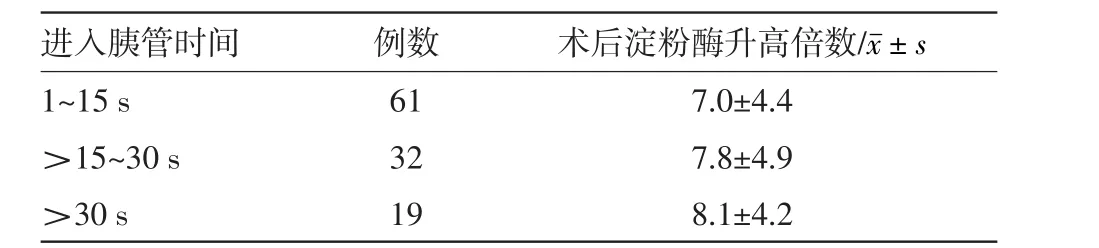

2.1 ERCP后血淀粉酶升高倍數與導絲進入胰管次數及胰管內留置時間的關系 231例病人中有112例導絲進入胰管。導絲進入胰管次數不同,ERCP后血淀粉酶較正常高值的升高倍數差異有統計學意義(P<0.001),導絲進入胰管超過2次后病人的術后淀粉酶顯著升高,見表1。但研究發現,導絲在胰管留置不同時間組間其淀粉酶較正常高值升高倍數差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表1 內窺鏡下逆行胰膽管造影術治療膽管疾病不同導絲進入胰管次數組間的淀粉酶較正常高值升高倍數比較

表2 內窺鏡下逆行胰膽管造影術治療膽管疾病不同導絲留置胰管時間組間的淀粉酶較正常高值升高倍數比較

2.2 ERCP術后高淀粉酶血癥相關的危險因素分析 我們將所有231個病例根據是否出現高淀粉酶血癥分為兩組,通過統計學分析來判斷哪些臨床操作因素與其發生存在相關性。結果顯示,單因素分析發現導絲進入胰管超過2次,術后未行鼻膽管或膽管支架引流與高淀粉酶血癥的發生相關。而年齡、性別、BMI、是否為膽管結石病例、是否行乳頭肌切開或擴張、插管時間以及導絲留置胰管時間均與其發生無相關性。多因素分析發現導絲進入胰管超過2次,術后未行鼻膽管或膽管支架引流均是ERCP術后高淀粉酶血癥的危險因素,見表3。

3 討論

隨著ERCP在臨床上的廣泛應用,其并發癥是臨床醫生關注的一個重要課題,尤其是ERCP術后出現PEP及高淀粉酶血癥,往往增加了病人的痛苦、住院天數及費用,有時甚至危及病人的生命。目前,ERCP術后PEP和高淀粉酶血癥的發病機制尚未完全闡明,導致ERCP后并發高淀粉酶血癥和PEP的危險因素有多種,主要包括病人因素和操作因素兩個方面[7-8],其中病人因素包括Oddi括約肌功能障礙和多次發作的胰腺炎病史等。操作因素的影響更為直接,主要包括困難插管、胰腺實質顯影、乳頭肌切開、擴張以及治療過程中器材造成的損傷等。操作因素造成術后高淀粉酶血癥及PEP的機制主要體現在以下幾個方面:(1)導絲及器械對胰管及胰腺實質造成的機械性損傷;(2)造影劑或消化液逆流入胰管造成的化學性損傷;(3)術后括約肌痙攣、乳頭水腫導致胰管內壓力升高及胰液排泌引流障礙造成的功能性損傷。其中膽管插管過程中導絲造成的機械性損傷是最為常見的原因之一。

表3 內窺鏡下逆行胰膽管造影術治療膽管疾病病人231例術后高淀粉酶血癥相關危險因素的單因素及多因素分析

導絲引導下選擇性膽管插管技術是ERCP治療膽管疾病過程中的技術難點,而由于解剖變異、結石嵌頓、乳頭狹窄和腫瘤侵襲等諸多原因,導致一些病人行ERCP時選擇性插管失敗,在部分困難插管病例中,導絲反而容易進入胰管。導絲進入胰管的過程中,首先會對胰管Oddi括約肌造成擴張和摩擦,其造成的術后括約肌痙攣和乳頭水腫使胰液引流受阻,是術后高淀粉酶血癥及PEP發生的主要原因,此外導絲剛進入胰管時術者往往難以判斷導絲的位置,需使導絲在胰管內深入一段距離后觀察X線透視下導絲的走行方向了解導絲是否進入胰管,并退出導絲再次嘗試膽管插管,導絲在胰管內深入的過程中,會對胰管壁的腺上皮細胞造成摩擦和損傷,并引起術后胰腺的急性炎癥反應。再者導絲插入胰管過程中反復擴張胰管括約肌會造成括約肌的一過性松弛,導致之后膽管造影時造影劑逆流入胰管的可能性大增,而胰管顯影可導致胰管上皮和腺細胞的化學性損傷,這種損傷使細胞膜或細胞與細胞間緊密連接破壞,從而使胰管內容物返流至胰腺實質中并出現急性胰腺炎[9-10]。為了避免這一高淀粉酶血癥高危因素的影響,本研究中我們將胰管顯影的病人排除在外。

在本研究中我們發現,導絲進入胰管的次數與術后血淀粉酶升高倍數成正比,這是由于每次導絲進入胰管的過程均會對Oddi括約肌及胰管上皮造成刺激,隨著進入胰管次數的增加,其影響也會相應累加,因此導絲多次進入胰管的病人其術后高淀粉酶血癥的發生率也相應升高。而另一方面,本研究中術后淀粉酶的升高水平與導絲滯留胰管時間并無相關性,這可能是由于導絲位于胰管中時其處于一個相對靜止的狀態,對胰管括約肌及胰管上皮均無法產生進一步的刺激,因此并不會進一步增加高淀粉酶血癥的危險性。

根據本研究結果,對于膽管選擇性插管困難的病人,ERCP術中盡量避免導絲多次進入胰管是預防術后高淀粉酶血癥及PEP的關鍵。而由于導絲留置胰管時間與術后淀粉酶升高無關,因此我們建議導絲進入胰管后,可保留胰管內的導絲并盡早采用雙導絲插管法。雙導絲插管法一方面使留置的導絲可以取直膽管的軸線,導絲更易進入膽管;另一方面導絲留置胰管對再次插管的方向起到指引作用,也可以防止導絲再次進入胰管。從而有效避免了盲目嘗試中導絲多次進入胰管造成的損傷。

出于避免各種PEP預防措施對研究結果的影響,本研究中所有病人均未行胰管支架放置和預防性使用非甾體類藥物。有研究發現胰管支架可使胰液引流通暢,降低胰管壓力,減少酶與底物的反應,對PEP有預防的作用[11-12]。結合本研究的結論,既然胰管支架置入過程中長時間留置胰管的導絲并不增加術后高淀粉酶血癥的危險性,對于困難插管、導絲反復進入胰管的病人,留置胰管支架不失為避免PEP的有效手段,其預防的有效性有待我們進一步深入研究[13-14]。

此外本研究中我們通過單因素和多因素分析都發現鼻膽管引流和膽道支架是術后高淀粉酶血癥的保護因素,這是由于鼻膽管/膽道支架引流能減輕乳頭水腫造成的共同通道壓力升高,使膽管通暢,避免膽汁反流入胰管,從而間接地有利于胰液的引流[15-16]。這也與絕大多數研究結論相符合。

綜上所述,我們通過研究發現導絲多次進入胰管是術后淀粉酶升高的危險因素,而導絲胰管內長時間留置并不增加術后高淀粉酶血癥的風險,因此我們建議對于導絲易反復進入胰管的病人可早期采取雙導絲法插管并留置胰管支架以降低ERCP術后高淀粉酶血癥和PEP的發生概率。