鋼管混凝土柱恢復力模型研究

朱銘

(江西交通職業技術學院)

0 引言

鋼管混凝土構件是一種新型的組合結構,廣泛應用于房建和大跨度拱橋中[1]。但由于近年來,我國地震頻發,限制了鋼管混凝土在地震區的應用。故研究鋼管混凝土構件在地震作用下的動力響應問題迫在眉睫。

在地震作用下,結構會形成大量的恢復力與變形的關系曲線。如果直接將恢復力曲線用于動力非線性時程分析中,計算過程將十分復雜,故需要將恢復力曲線簡化成恢復力模型來應用。目前,恢復力模型大多是建立在擬靜力試驗的基礎上,根據試驗所得滯回曲線來總結規律,按一定條件加以簡化,最終建立構件的恢復力模型。

本文介紹了目前國內外常見的恢復力模型,并根據文獻[2]中的實測荷載-位移曲線,提出了包含骨架曲線模型、滯回規則、剛度退化的鋼管混凝土柱恢復力模型。

1 恢復力模型分類

目前有兩大類恢復力模型:曲線型模型和折線型模型。曲線形模型是由連續的曲線構成,能很好地表達剛度變化,但是計算方法很復雜,導致其很少應用于實際工程的彈塑性分析。折線型模型則是由折線段構成,模型中存在突變點,不連續,但是計算簡單,故應用廣泛[3]。折線型恢復力模型有雙線型、三線型、四線型、退化雙線型、退化三線型和指向原點型等[4],適合于不同限制條件下的構件。

1.1 雙線型

雙線型模型的形式簡單,計算方便,并且考慮了鋼材的包辛格效應,可作為鋼筋混凝土構件的彈塑性分析的基礎。但它只有彈性段和強化段,未考慮剛度退化,在結構設計中是偏不安全的。

1.2 三線型

與雙線型相比,三線型考慮了剛度退化的影響,有彈性段、強化段和下降段,可以較好地反映鋼筋混凝土構件的恢復力特性。

1.3 四線型

四線型模型是在三線型的基礎上,引入了構件的開裂點,將開裂點、屈服點、峰值點、極限點作為骨架曲線模型的特征點,更加符合鋼筋混凝土構件帶裂縫工作的特性。

2 恢復力模型建立

本文采用試驗擬合法來建立恢復力模型,現做以下假設:①屈服點與最大彈性荷載點重合;②彈性階段,加載和卸載剛度為構件初始剛度,屈服點后,剛度隨位移增加而退化;③模型中存在軟化點。

2.1 骨架曲線模型

根據文獻[2]的試驗結果,計算兩根圓鋼管混凝土柱的骨架曲線特征點,為了消除不同鋼管柱參數的影響,采用無量綱的形式,最終計算結果見表1。

表1 骨架曲線特征點無量綱值

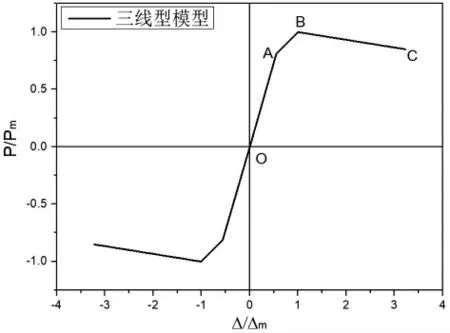

依據表1 中的各特征點的無量綱坐標,得到骨架曲線的三線型模型,如圖1。各階段方程為:彈性段OA:P/Pm=1.464Δ/Δm,強化段AB:P/Pm=0.426Δ/Δm+0.574,下降段BC:P/Pm=-0.067Δ/Δm+1.067。

圖1 三線型模型

2.2 剛度退化

隨著循環次數的增大,當加載超過屈服點后,構件不會再以彈性剛度進行卸載,而是有一定的退化。本文按照文獻[5]中的割線剛度來定義構件的剛度。經過對兩根鋼管混凝土柱的剛度進行回歸分析,得到剛度退化的規律如下:

回歸分析過程見圖2。其中,橫坐標為位移循環等級Δi/Δy,縱坐標為各級位移循環的剛度與破壞時的剛度比值Ki/Ku。

圖2 剛度退化回歸曲線

2.3 滯回規則描述

總結實測滯回曲線的規律,再結合骨架曲線模型和剛度退化規律,建立適合鋼管混凝土柱的恢復力模型,如圖3。

圖3 恢復力模型

⑴模型采用無量綱坐標,結合骨架曲線的特征點和各級滯回環建立,圖中A(D)為屈服點,B(E)為峰值點,C(F)為極限點。

⑵在彈性階段,加載曲線沿骨架模型OA 進行,當在OA 段卸載時,沿著原路線返回原點。

⑶構件屈服后,隨著循環次數的增加,卸載剛度降低。當在1 點開始卸載時,先卸載至2 點,接著反向加載至3 點,此時由于模型軟化點的存在,導致在3 點處剛度發生突變,指向4 點。反向卸載至5 點,接著正向加載至6 點,6 點坐標與3 點坐標關于原點對稱,最后回到1點,指向下一個滯回環。軟化點的坐標可參考文獻[6],取相應位移循環的峰值承載力的0.2 倍。

2.4 恢復力模型與試驗值的比較

將模型和試驗曲線進行比較,如圖4 所示。由圖可知,二者吻合良好,說明本文建立的恢復力模型能較好地反映鋼管混凝土柱的滯回性能。

3 結論

⑴本文在國內外現有的恢復力模型的基礎上,結合試驗滯回曲線,提出了適合鋼管混凝土柱的恢復力模型,并且與擬靜力試驗得到的滯回曲線對比。通過模型建立的恢復力曲線與試驗曲線比較相符,證明推導的恢復力模型是合理的。

⑵由于參考的試驗滯回曲線較少,未能充分反映影響鋼管混凝土柱滯回性能的各因素,故還需更加深入、全面的研究,方能得到更加實用的恢復力模型。

圖4 恢復力模型曲線與試驗曲線對比