全球變暖造就生態“難民”

周顏

多種多樣的生物是全人類共有的寶貴財富。生物多樣性為人類的生存與發展提供了豐富的食物、藥物、燃料等生活必需品以及大量的工業原料;生物多樣性維護了自然界的生態平衡,并為人類的生存提供了良好的環境條件;生物多樣性更是生態系統不可缺少的組成部分。可是現在,由于氣候變化日益加劇,植物開花、青蛙產卵提早、珊瑚礁大規模白化,多種生物瀕臨滅絕威脅……多姿多彩的世界正面臨嚴峻挑戰。

兩份聯合國報告帶來的警示

2019年5月6日,聯合國在巴黎發布的《生物多樣性和生態系統服務全球評估報告》中說,有近100萬個物種正因人類活動直接或間接的遭受著滅絕的威脅。人類活動怎么會影響到如此多的生物呢?會不會是哪里搞錯了!別急,我們再來看另外一份來自聯合國的全球氣候報告。

2020年3月10日,聯合國和世界氣象組織共同發布了《2019年全球氣候狀況聲明》。聲明稱2019年是人類自1860年有氣象儀器觀測記錄以來第二熱的一年,這一年全球平均溫度比人類進入工業化時代前(估算值)的水平高出1.1℃,2010—2019的十年是有記錄以來最熱的十年。

原因不言而喻。工業文明與不斷發展的科技給我們帶來財富與便捷的同時也給地球的氣候環境造成了不良后果——全球變暖。氣候變暖直接影響地球的大氣活動:陸地和海洋表面的氣溫升高,使得蒸發和蒸騰更加“高效”,這就意味著大氣對水汽的容納量增大了。也就是說,同樣一場雨,現在比氣候變暖前需要向大氣中“注入”更多的水,而發生降水時就會有相比以往更多的水降落到陸地上。反之,如果大氣一直沒有達到降水的條件,陸地上的水會被更多地蒸發到大氣中去,從而干旱也比以往更加嚴重。正是在這樣的氣候條件下,極端天氣有了更多登場的機會,暴雨、干旱、臺風接連發威,“叨擾”著我們的生活,山洪、泥石流、滑坡等次生自然災害也逐漸增多。而生存在自然條件下的世間萬物也一道暴露在這些風險的威脅之下。

生態“難民”的遭遇

大量溫室氣體的排放加劇了全球氣候變暖——冰川融化、積雪減少、海平面上升、海水溫度升高、高溫干旱頻發——大量地球生物因此成為生態“難民”。

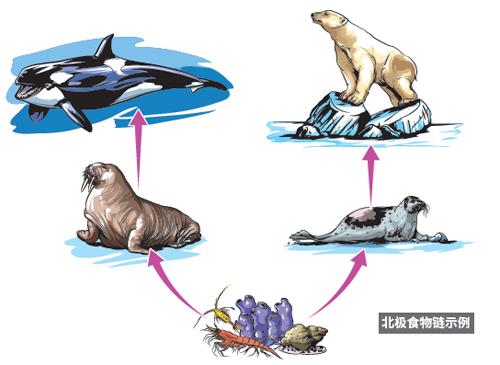

北極霸主

——北極熊

北極地區的海冰正在以前所未有的速度和面積消融,這給北極冰雪世界的霸主——北極熊的捕獵帶來了巨大的麻煩。

海豹是北極熊的主要食物。北極熊傳統的狩獵套路是在冰面上的孔洞旁(這些孔洞是海豹進出大海的必經之路)提前埋伏好,當一頭在海里抓到魚準備上岸呼吸和休整的環斑海豹來到洞口時,等待它的可能是北極熊巨大的爪子。原本采用這個方法,北極熊成功捕獵的概率是十之一二,成功一次就夠北極熊美美的飽餐幾天。但現在情況完全不同了,隨著全球變暖,北極冰面封凍的總時長縮短,北極熊冬眠的時間也相應縮短,同時,堅實冰面數量的減少使北極熊適合伏擊捕獵的地點消失,這個時候,睡了一冬天,肚子餓得“咕咕叫”的北極熊卻無法到冰面上吃海豹大餐,它們只得跳入大海,去尋找獵物和捕獵的機會,部分北極熊會因體力耗盡最終溺亡在海水中。

北極食物鏈示例

地球上的明珠

——大堡礁

在熱帶地區,氣溫不斷升高,越來越多的二氧化碳排入大海,海溫升高、海水酸化問題隨之而來,其直接的受害者是在海洋生態環境中非常重要的一大類生物——珊瑚。

1997年9月到1998年6月,受厄爾尼諾現象的影響,整個澳大利亞大堡礁海域,超過60%的珊瑚出現白化。珊瑚白化是當珊瑚遇到海水升溫時呈現的一種顏色上的變化,無數的珊瑚蟲構成了珊瑚礁,而這種微生物要和很多種五顏六色的海藻一起生活,正是這些海藻使得珊瑚呈現迷人的色彩。當海水升溫時,首先受到影響的是海藻,它們會離開珊瑚或者死亡,珊瑚蟲本身也會因失去營養來源而最終死去。如果溫度變化程度較小,持續時間較短時還有機會復原。不幸的是,按照目前的升溫速度,再過30年,大堡礁恐怕只會剩下5%的珊瑚礁。而對于生活在這里的數千種魚類和其他生物而言,失去珊瑚礁不僅僅是沒有了安全的棲身之所,更多的是生存環境的徹底改變,等待它們的也將是無法存活的結局。

全球變暖導致的珊瑚白化

植物生長活動指示標

——積溫

在森林和草原地區,因氣候變化所產生的連鎖效應更加明顯。

溫度升高意味著植物在一年中所獲得的溫度總量改變了,這個總量被稱為“積溫”。植物的發芽、成熟、開花甚至是能否繼續生存等都和積溫息息相關。積溫增大,相當于每年生長的時間被延長,使不同海拔原有的生境和物種發生變化,森林樹線高度不斷改變,低海拔植物向上遷移,比如中國長白山地區的岳樺苔原過渡帶變寬,五臺山高山草甸和林縣過渡帶中的一些植物向高海拔遷移。而這對于一些原本生境就比較苛刻,樹線高度較高的樹種影響很大,不斷地上升最終意味著無處可爬。

創造美好生態家園

知識鏈接

生物多樣性

1992年,聯合國環境與發展大會正式通過了《生物多樣性公約》,其中專門定義了生物多樣性的概念:生物多樣性是指所有來源的活的生物體中的變異性,這些來源包括陸地、海洋和其他水生生態系統及其所構成的生態綜合體,這包括種內、物種之間和生態系統的多樣性。有點拗口是不是?我們找一個實物舉個例子就好理解了。俄羅斯套娃大家都玩過或聽過吧?一層層套在一起的木制玩偶,最里面一個小娃娃就相當于每一個生物體,在她外面的娃娃則代表了由生物體構成的種群,而由不同種群構成的群落就套在之前兩個娃娃外面,最終由不同種群構成的生態環境則是最外面一個大娃娃,每個娃娃的衣著、表情等細節又都不盡相同。

在生態科學中,生物多樣性的定義包含了遺傳、物種、生態系統三個不同層次。遺傳多樣性是指每個不同生物體遺傳信息的總和;物種多樣性就是我們通常理解的地球上不同的動植物種類的多樣性;而生態系統多樣性就是宏觀的生境、生物群落、生態過程的多樣化。

我們在行動

人類也是生物多樣性的一部分。作為這個星球上唯一有能力去保護環境從而解決問題的物種,人類正不斷做出努力:一方面,從法律與政策層面入手,針對不同區域的特點形成各自適宜的保護框架,比如近些年在東亞海域地區,人口急劇增加和農村人口持續向沿海城市遷移給沿海生態和可持續發展帶來威脅,一些非政府組織(NGO)與世界銀行簽署合約,協調該區域各國以及環保組織共同約束與應對環境的變化;另一方面,全面調查各地區野生生物植物物種的情況,編寫生物多樣性名錄,從而有的放矢的加以保護;第三,達成全人類對于保護環境、保護生物多樣性的共識,設立世界生物多樣性國際日,通過活動和紀念日的方式,增加人們對生物多樣性問題的認識,提升大眾保護生物多樣性的意識。

身處地球的所有生命是一個共同體,地球是我們唯一的家園,更是所有物種的家,從現在開始,讓我們一起行動起來,保護這顆太陽系唯一的“綠洲”。

(責任編輯 / 岳萌?? 美術編輯 / 張志浩)