切頂成巷PU在線監測系統設計及工程應用

馮青林,石振文,葉 鵬

(鐵法煤業(集團)有限責任公司 曉南煤礦,遼寧 調兵山 112701)

1 研究背景

煤炭是我國國民經濟增長的重要基石,是推動社會進步和發展的直接動力[1]。隨著煤炭資源的不斷開采,大多數礦井面臨著開采條件復雜、地質條件惡劣等問題[2-4]。因此,根據采場礦壓顯現的一般規律,形成一套完整的監測系統,及時準確掌握工作面及巷道圍巖的變化情況,完善礦山壓力安全監測控制技術顯得尤為重要[5]。梁家豪等[6-8]通過對煤礦工作面液壓支架的動態監控,分析了支護的合理性。任帥等[9]通過對某礦綜放首采工作面礦壓規律監測,得出支架工作阻力基本呈正態分布規律。劉藝平等[10-11]研制了一套礦山壓力監測系統,實時反映了巷道的頂板位移、離層和應力等變化規律。王濤等[12-15]設計了基于FBG傳感器網絡的煤礦巷道在線監測系統,實現了700 m深井的數據采集。然而切頂卸壓沿空留巷作為一項提高采區采出率、預防地質災害的重要技術之一,其切頂留巷過程中工作面及巷道圍巖的監測系統仍未建立[16]。本文闡述了系統組成架構、可實現的功能及運行原理,建立了切頂卸壓圍巖動態監測系統,并在某礦6-2上312工作面進行了工業試驗,有效實現了留巷過程中各區域的礦壓監測及安全預報,為類似工程提供了支撐。

2 系統原理

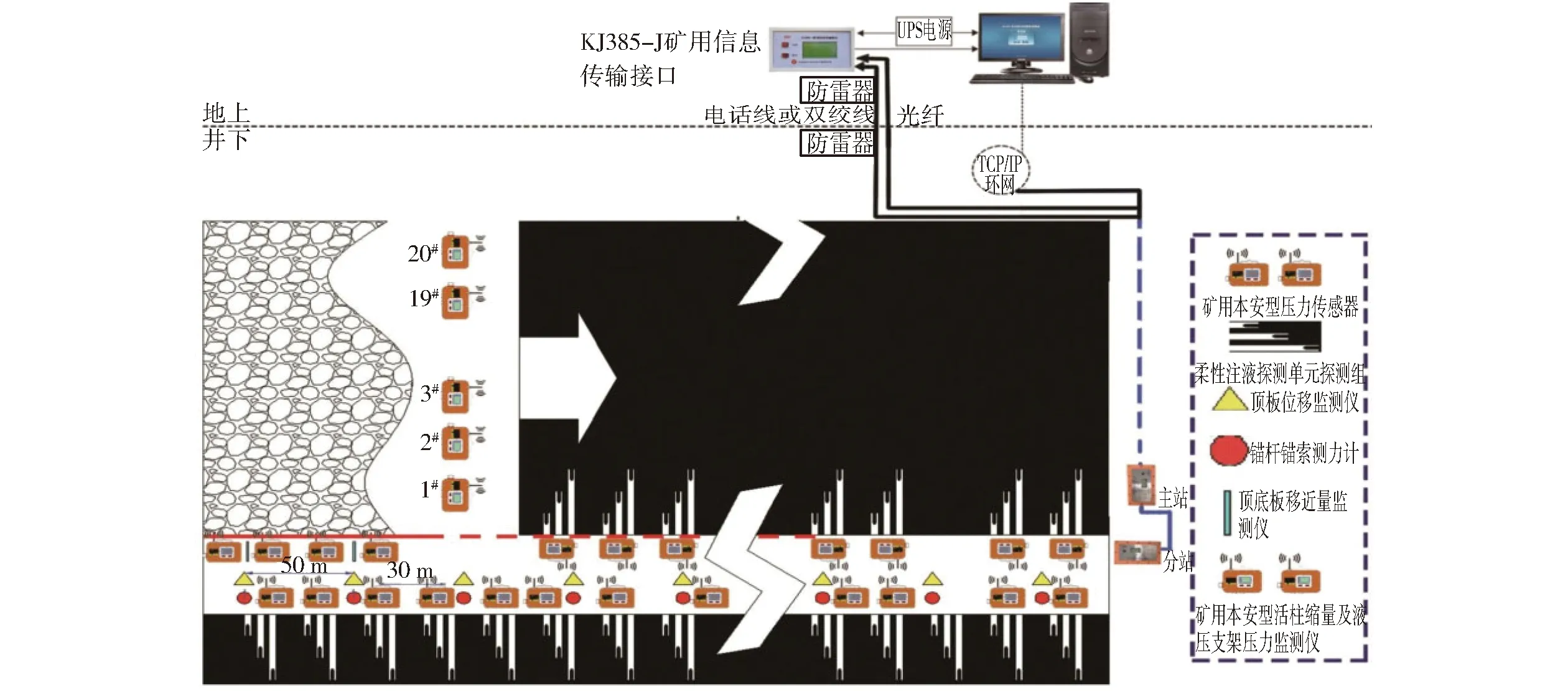

PU監測系統是將計算機監測技術、數據通訊技術和傳感器有機合并兼容,實現對井下切頂留巷工作面及巷道礦壓、位移的監測監控的全方位監測系統。系統的工作原理:運用礦壓傳感器、位移監測儀等設備將切頂留巷工作面及巷道圍巖的壓力位移變化情況轉化為電信號,再通過分站將監測信號匯總,然后通過RS485電纜線將分站信號傳輸到井下轉換器或主站上,最后借助于煤礦通訊電纜線或光纖等與地面的礦用信息傳輸接口對接,實現與地面監控中心信息的實時傳遞。同時,地面工作人員通過對監控中心接收到的數據進行整理和科學分析,得出礦壓分布規律及圍巖變形特征,從而為優化支護結構和合理確定二次支護時間提供科學依據。

另外,根據礦井的實際需要,用戶可通過客戶端訪問工控主機的數據庫,方便礦領導實時了解井下工作面及巷道壓力位移變化情況。

PU監測系統是由礦用本安型壓力位移傳感器、本安型傳輸主分站、信號傳輸接口及監控中心計算機等構成,形成一個交互式系統平臺,其系統結構如圖1所示。

圖1 切頂卸壓PU監測系統示意圖Fig.1 PU monitoring system of roof cutting and pressure releasing

3 系統功能

該系統將各種礦壓儀表,如壓力傳感器、頂板位移監測儀、錨桿錨索應力測力儀、支承壓力分布監測儀等在線、無線礦壓儀表整合到一起,對這些儀表的現場監測數據進行綜合的比較分析,了解切頂留巷工作面的礦壓分布、超前工作面的影響范圍、滯后工作面壓力穩定的時間及范圍、留巷段圍巖的變形特征等,真實反映整個工作面在采動過程中的礦山壓力及位移變化情況,為煤礦安全生產提供支撐。

通過圖表、圖形、報表等多種形式展現切頂留巷工作面及巷道礦壓位移監測數據的變化情況,為用戶提供從宏觀到微觀、從平面到立體多樣化體驗;同時,可以實現遠程實時分析查看,指導煤礦的安全生產。

4 系統組成及現場應用

4.1 采場礦壓監測系統

4.1.1工作面礦壓監測

掌握切縫成巷過程中工作面上覆巖層壓力變化規律,能夠為切頂卸壓自動成巷支護設計提供指導,因此,需要對工作面支架立柱的受力狀況進行監測。工作面支架立柱的受力監測采用GPD60W型礦用本安型無線壓力傳感器,傳感器應整齊均勻地固定在支架上,如圖2所示。另外,需加強對切縫側端頭段的監測,傳感器的分布情況如圖1所示。同時,支架實時工況能夠反應工作面上覆巖層的運動情況,借助支架壓力的變化規律,準確判斷出采場上覆巖層的運動變化情況,可為切縫成巷過程中工作面端頭段的支護參數設計及架后臨時支護設備的回撤提供依據。

圖2 傳感器安裝位置圖Fig.2 Sensor installation position

4.1.2超前支承壓力監測

采場圍巖的運動以及圍巖中高應力區域的存在是導致采場發生動力災害的根本原因。因此,采場推進過程中,須對超前工作面范圍內煤體的應力進行監測。距工作面一定范圍時,開始向實體煤打布置鉆孔,孔徑Φ54 mm,鉆孔深度為5,9,13 m,孔間距1 m,距底板高度1 m,將柔性注液探測單元推入對應孔中(如圖1所示)。通過柔性注液探測單元主動給鉆孔施加預應力,與孔壁全面耦合,隨著采場的推進,支承壓力的應力高峰前移。當煤層承壓變大,鉆孔破碎,柔性注液探測單元所受壓力發生變化,壓力變化數值通過測力儀顯示并上傳地面,進而可準確推斷內外應力場范圍、壓力高峰位置和頂板斷裂位置。

4.2 巷道礦壓位移監測系統

4.2.1離層監測

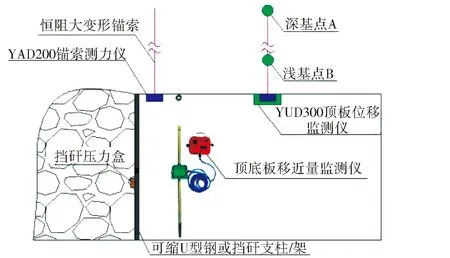

巷道頂板穩定性是各類巷道圍巖穩定性判定的核心。為此,在巷道支護工程中,須通過頂板離層儀監測。頂板離層儀沿巷道頂板的中線布置,安裝設備采用的鉆孔Φ32 mm,頂板鉆孔深度應略大于錨索的長度,允許鉆孔傾角+30°,深基點A安裝在錨索錨固端附近,淺基點B安裝在錨桿錨固端附近,安裝方法如圖3所示。該產品將離層位移轉化為電信號,通過數顯技術及通訊技術,將頂板及圍巖內部離層位移信息顯示和上傳。為掌握巷道頂板錨固范圍之內與錨固范圍之外的離層情況,及早發現頂板變形失穩,提供了重要依據,同時可為完善支護參數提供參考。

圖3 巷道礦壓位移監測儀分布圖Fig.3 Layout of displacement monitor of mine pressure

4.2.2錨桿(索)受力監測

巷道支護參數設計的合理性是防止巷道冒頂事故發生的關鍵。為此,錨桿索支護巷道須進行錨桿(索)載荷監測。安裝前先將錨桿(索)周圍巖體清理平整,錨桿外露部分插在測力計中心孔中,用鎖具鎖緊錨桿(索)并達到作業規程規定的預應力數值(如圖1所示)。該產品可實時跟蹤和監測錨桿(索)載荷的變化,根據載荷變化的時空關系分析錨桿(索)工作狀態,掌握巷道圍巖的運移規律,確定巷道圍巖運動的顯著時期和穩定時期,從而有針對性地提出支護優化方案。

4.2.3擋矸側橫向壓力監測

切頂卸壓巷幫由采空區側垮落碎脹的矸石形成,能否阻擋垮落矸石的沖擊是留巷成功的關鍵工序。因此,須通過擋矸壓力盒對采空區側橫向壓力進行監測。擋矸壓力盒與護幫結構配套使用,均勻布置在留巷段采空區側的巷幫,安裝方法如圖3所示。通過監測工作面后方冒落矸石對擋矸結構的側向推力,實時上傳監測數據,并分析采空區冒落巖體的應力及變化規律,為擋矸支護體的選擇和狀態設定提供指導,有利于護幫結構效果的改善。

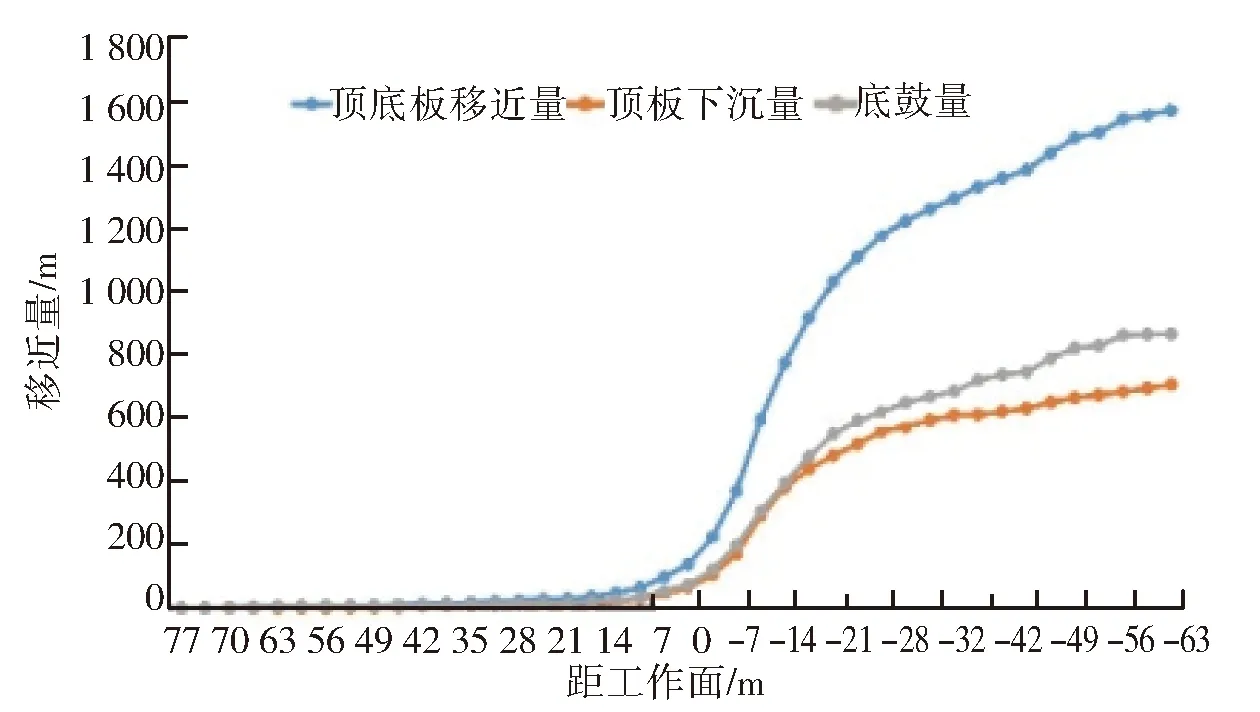

4.2.4頂底板移近量監測

巷道采掘期間圍巖變形移動規律是推斷圍巖穩定性的重要依據。為此,須通過頂底板移近量儀對巷道圍巖變形量及變形速度進行監測。頂底板位移監測主要在工作面后方的采空區留巷段的動壓區,豎立在頂底板之間,安裝方法如圖3所示。該產品將巷道圍巖變形量轉化為電子信號,通過數顯技術及通訊技術,將頂底板相對位移信息顯示和上傳,對頂底板移近量與恒阻錨索壓力監測、頂板離層監測共同分析,可更加準確的判斷頂板變形規律及巷道圍巖支護結構的穩定性,及時采取應對措施。

5 現場實踐應用

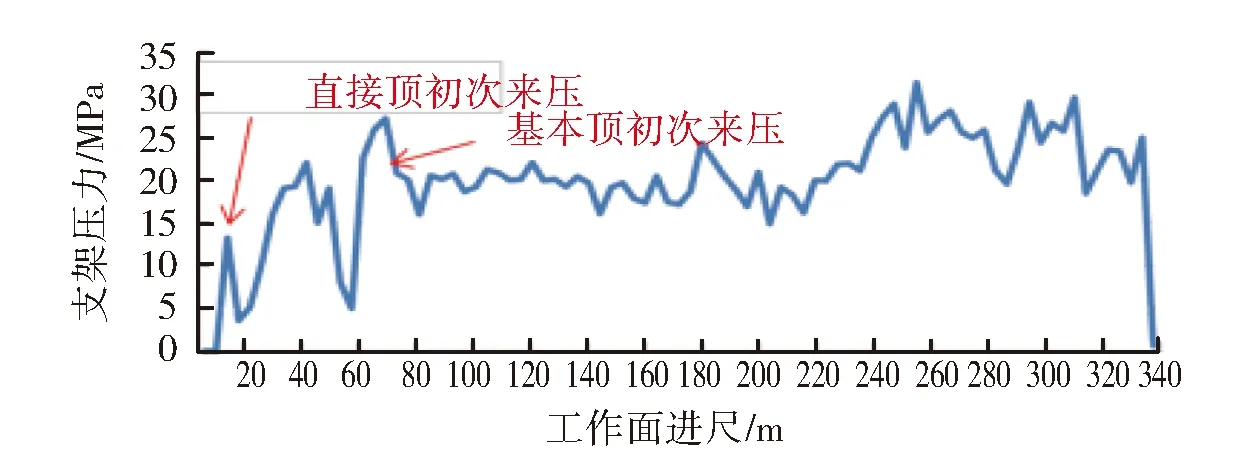

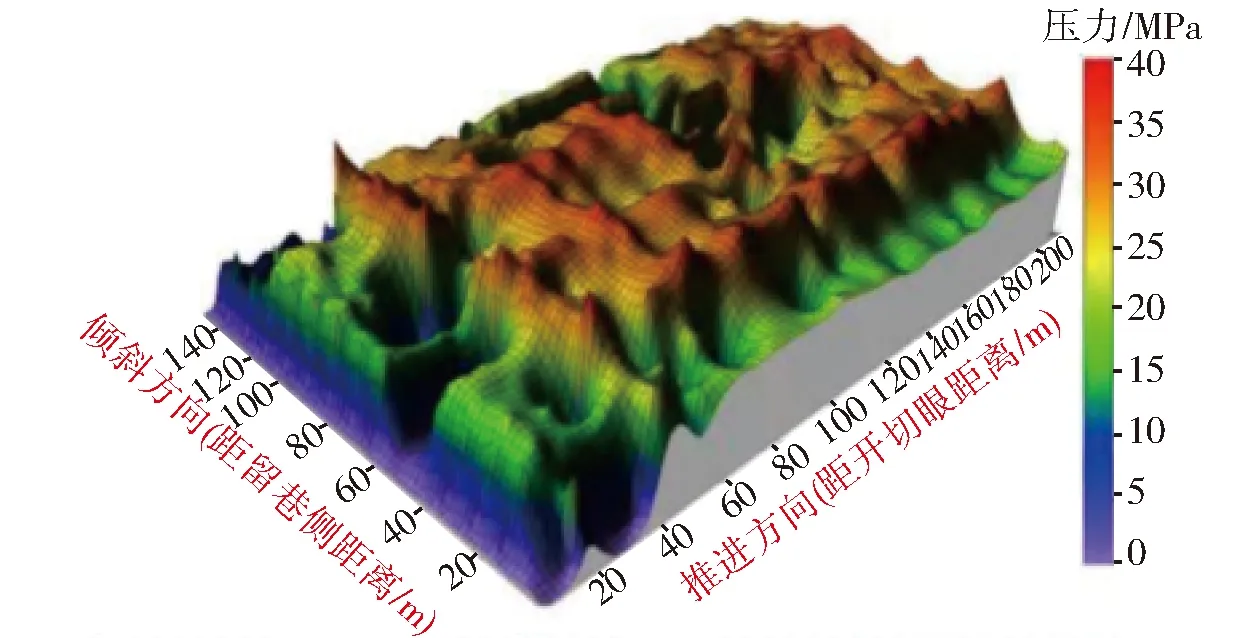

利用PU監測系統在某煤礦進行了礦壓位移監測,并以該礦6-2上312工作面切頂留巷過程中超前支承壓力運動、工作面支架載荷變化及巷道圍巖運移穩定的數據實測為例,直接頂初次跨落步距為13.8 m,基本頂初次跨落步距為42.3 m,工作面切縫側的支承壓力遠低于工作面中部,且較未切縫側巷道頂板的壓力也有很大的下降;工作面超前影響范圍為20 m,同時滯后工作面60 m時,采空區內冒落矸石逐漸壓實,巷道頂板進入穩定狀態。分析結果如圖4所示。由此可見,PU監測系統數據傳輸可靠、穩定,能夠滿足切頂留巷過程中工作面及巷道各區域實時監測的需要。

4-a 工作面進尺與支架壓力關系圖

4-b 工作面超前支承壓力

4-c 巷道圍巖變化曲線圖4 現場實踐效果圖Fig.4 Field practice effect

6 結論

1)煤礦井下礦壓監測是減少礦井事故的有力保證,筆者結合計算機監測技術、數據通訊技術和傳感器技術建立了切頂卸壓圍巖動態監測系統,實現了對覆巖運動規律、支承壓力分布情況、留巷段圍巖穩定性的及時掌握。在6-2上312工作面切頂留巷過程中的實際應用,證實了PU監測系統的科學性和可靠性。

2)雖然工作面及巷道圍巖動態技術已經非常成熟,各式各樣的礦壓監測設備不斷地涌現,但由于井下特殊環境以及人為操作的原因,其功能的實現同地面相比,還是有一定的不足。比如,信號的傳輸延時或者中斷、信息上傳速度較慢、設備故障或損壞等都是接下來需要解決的問題。但整體來說,工作面及巷道圍巖動態技術在礦井的應用已是必不可少的監測手段,隨著技術的不斷更新,必然可以更好地實現井下監測智能化。