三盤區運輸巷頂板淋水特征分析及防治方案

陳 朋,王 鵬

(山西蘭花科技創業股份有限公司 伯方煤礦分公司,山西 高平 048400)

伯方礦三盤區運輸巷II段臨一盤區采空區段巷道在掘進過程中,頂板的錨索、錨桿孔多處出現淋水現象,實測單孔涌水量約0.25 m3/h,全巷涌水量約33 m3/h。6個月后,1 420-1 500 m段巷道頂板發生離層,頂板下沉量約50 cm,局部發生冒頂,嚴重威脅運輸和行人安全。為保障安全生產,防止水害事故,現對淋水情況進行分析并制定防治方案。

1 三盤區運輸巷概況

1.1 工程概況

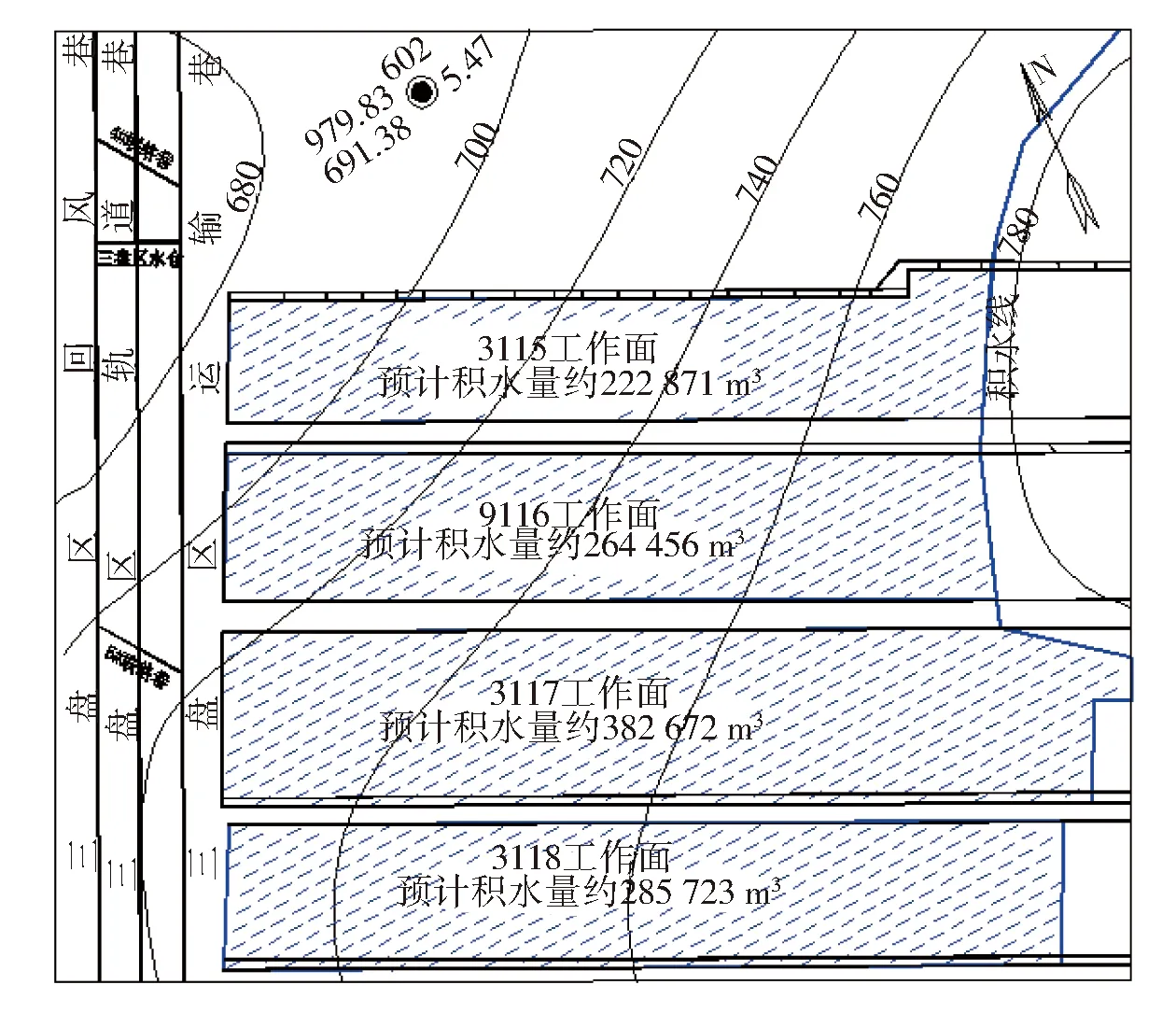

三盤區運輸巷II段沿煤層頂板掘進,巷道為矩形斷面,采用錨網+錨索支護,西北側為三盤區軌道巷,東南側為一盤區3115、3116、3117、3118采空面。據3117工作面回采前對3116、3118采空區疏放水情況可知,采空區內存在積水,并有一定的動態補給。該段巷道標高最低處為677 m,一盤區采空積水標高約為775 m, 預計最大水頭高度約98 m,水壓約1 MPa。三盤區運輸巷與一盤區正采空工作面間設計留設了40 m防隔水煤柱。圖1為三盤區運輸巷與一盤區采空積水區關系示意圖。

圖1 三盤區運輸巷與一盤區采空積水區關系示意圖Fig.1 Relationship between the transportation roadway in No.3 panel and water-storage goaf in No.1 panel

1.2 地質及水文地質情況

1.2.1地層及構造情況

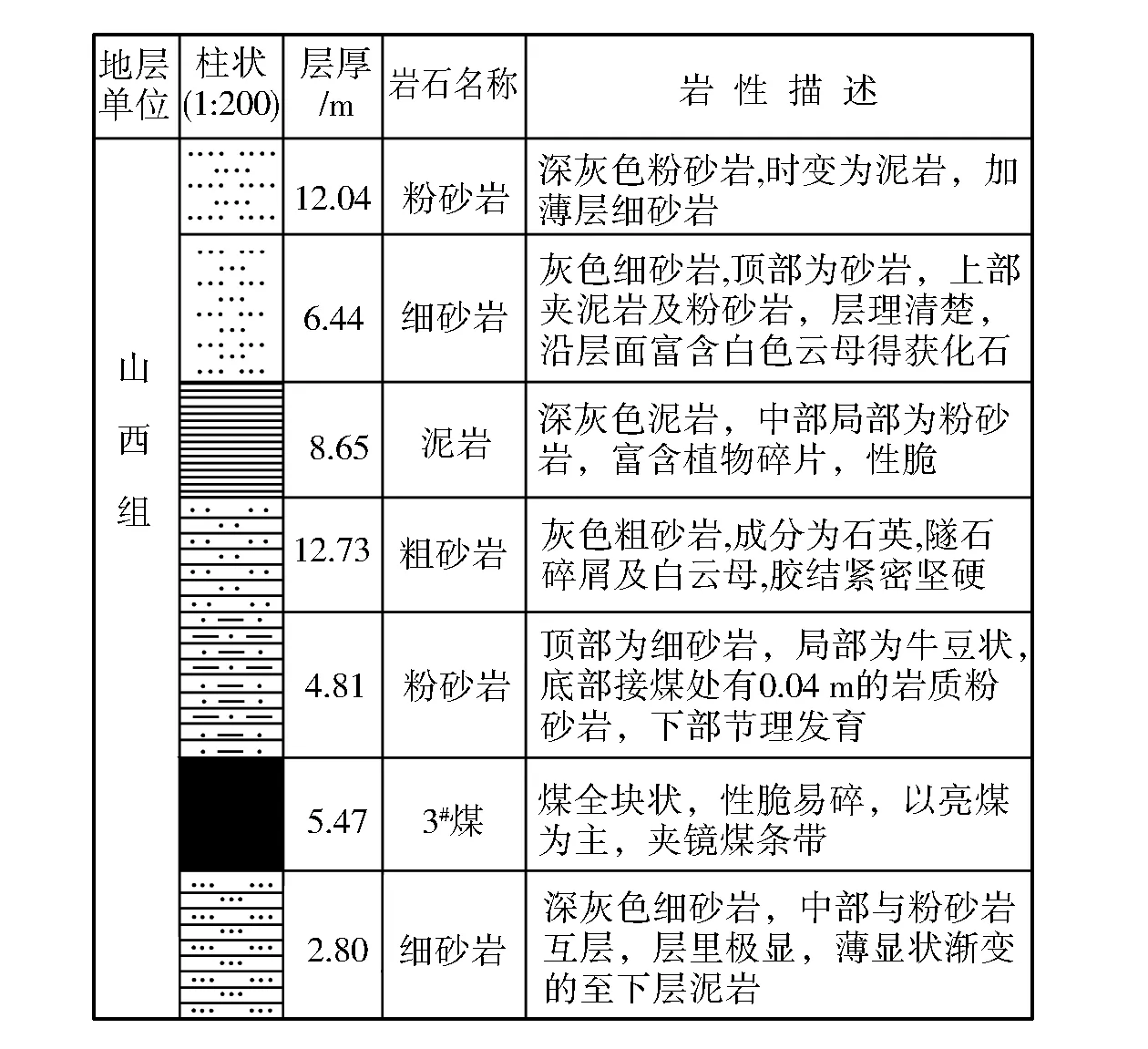

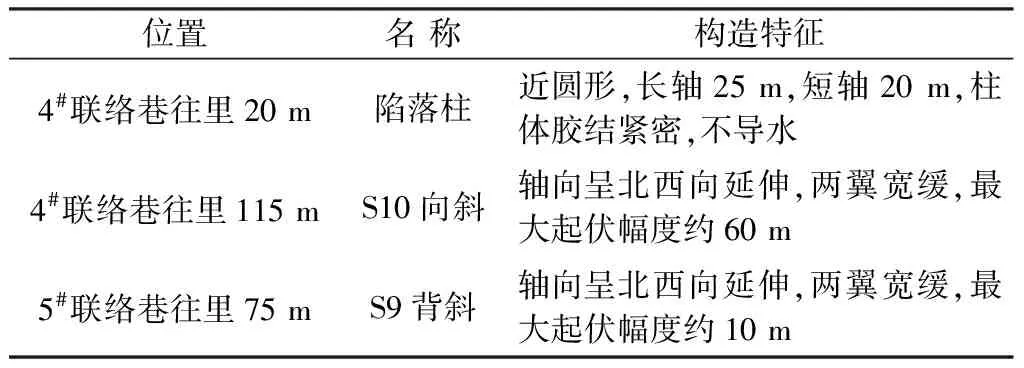

三盤區運輸巷II段布置在山西組3#煤層中,煤層賦存穩定,厚5.47 m,頂底板特征見602#鉆孔柱狀圖(圖2),巷道揭露構造情況如表1所示。

圖2 602#鉆孔柱狀圖Fig.2 Stratum histogram of No.602 borehole

表1 巷道揭露構造情況Table 1 Structure of roadway exposure

1.2.2水文地質情況

三盤區運輸巷II段煤層埋深約320 m,地表為Q2、Q3黃土層覆蓋,沖溝發育,溝內平時干涸無水,大氣降水對3#煤層頂板砂巖水補給有限。對工作面有影響的含水層自上而下分為第四系松散巖類孔隙含水層、基巖風化帶裂隙含水層、上下石盒子組砂巖裂隙含水層、山西組砂巖裂隙含水層、太原組灰巖和奧陶系灰巖巖溶裂隙含水層。依據空間賦存特征,自上而下主要有二疊系砂質泥巖和泥巖隔水層、石炭系太原組灰巖含水層間砂質泥巖和泥巖隔水層和本溪組鋁土質泥巖隔水層。3#煤層頂板砂巖含水層的直接充水水源為山西組砂巖裂隙含水層,富水性弱,滲透系數為0.006~0.535 m/d,鉆孔消耗量一般為0.10~0.57 m3/h。據我礦及附近煤礦以往開采情況,井下局部低凹處有1~2級淋頭水,大部分無水,一般隨時間推移逐漸變小,大多數干涸。

2 防隔水煤柱留設情況

2.1 防隔水煤柱安全性計算

防隔水煤(巖)柱的尺寸可參考經驗公式(1)[1]:

(1)

式中:b為煤柱留設的寬度,m;K為安全系數(一般2~5),取最大值5;d為煤層厚度,取602#鉆孔5.47 m;p為水頭壓力,取1 MPa;Kp為煤的抗拉強度,取0.5 MPa。

根據該公式計算得出結果b=33.5 m,證明留設的40 m防隔水煤柱安全可靠。

2.2 物探驗證情況

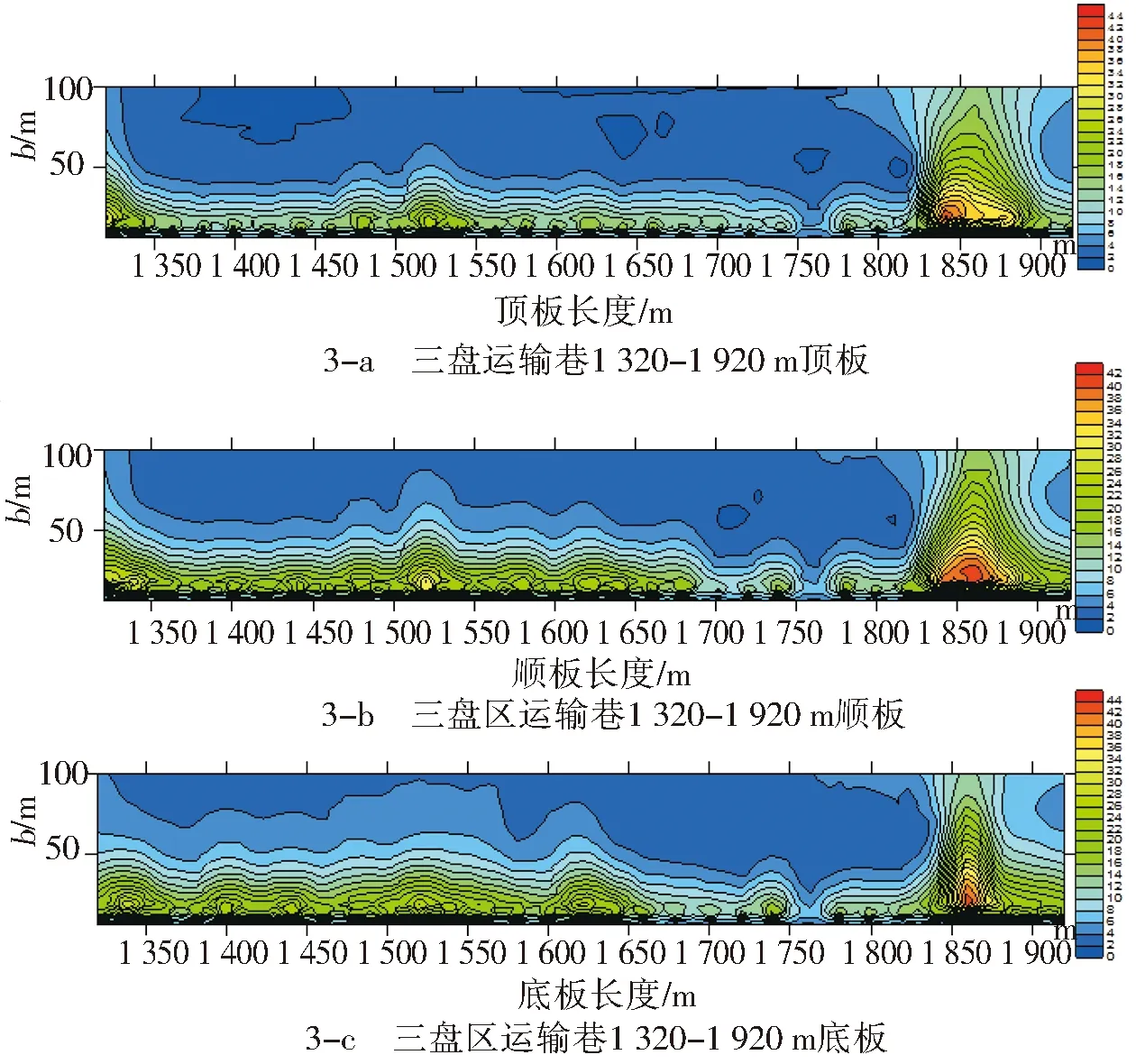

物探成果見圖3所示。

圖3 三盤區運輸巷臨一盤區采空段(1 320-1 920 m)物探成果圖Fig.3 Geophysical detection results of the transportation roadway of No.3 panel dose to the goaf in No.1 panel (1 320-1 920 meters)

通過對三盤區運輸巷II段(1 320-1 920 m)臨一盤采空積水段的頂板、順層和底板三個方向進行瞬變電磁儀物探,結果顯示防隔水煤柱留設寬度基本與設計留設寬度相符合,煤柱內未發現低阻異常區,說明煤柱隔水性較好,煤層內無導水通道。在1 750-1 770 m段呈低阻異常,后經現場檢查該段,頂板及煤幫均無涌水異常狀況,現場附近為錨桿堆放點,疑為物探過程中干擾所致;在1 820-1 890 m段呈現高阻異常,經核實為3117與3118工作面之間的煤柱。

3 淋水補給來源和通道

通過現場勘查及對頂板淋水情況觀測,1 420-1 500 m為S10向斜軸部附近,該處受地質構造作用力影響,頂板破碎,節理與巷道斜交,分析認為巷道淋水的補給來源、來水方向為相鄰的一盤區采空區積水,補給通道為3#煤層頂板的砂巖裂隙(包括成巖裂隙和構造裂隙),主要為頂板4.81~17.54 m的粗砂巖裂隙。原因有以下幾點。

1)巷道淋水量較正常值顯著偏大且保持長期穩定。若是3#煤層頂板砂巖水,一般補給有限,富水性弱,隨著巷道掘進和時間推移,淋水整體呈變小趨勢,正常巷道掘進時的涌水量不超過1 m3/h。該淋水地段總涌水量達33 m3/h,近半年時間呈穩定趨勢,說明有穩定的補給來源。

2)在運輸巷掘進前,回風巷頂板淋水較大,在運輸巷掘進后,回風巷淋水變小,說明運輸巷對回風巷的頂板淋水有截流作用,即來水方向為采空區方向。

3)頂板施工垂直錨索鉆孔時,打至5 m后,孔內涌水迅速增大。附近602#鉆孔顯示,工作面頂板4.81~17.54 m為粗砂巖層,厚度約12.73 m,厚度較大,質地堅硬,裂隙發育。該段受構造力作用,頂板裂隙在此基礎上更為發育,且淋水地段為S10向斜一翼,對頂板水有匯聚作用,老空水通過垮落帶和導水裂隙帶與3#煤層頂板砂巖裂隙溝通,在頂板破碎段成為一盤采空積水的集中排泄口。

4)在淋水段頂板發生較大面積的離層現象,巷道頂板砂巖長期受水沖刷、浸泡,頂板發生軟化[2-4],同時水對錨桿錨索腐蝕,降低了錨桿的錨固力,使錨桿既失去了穩定的承載基礎,又弱化了預應力的傳遞介質,從而降低了錨桿的預應力作用,導致應力重新分布,以致于頂板失穩離層,證明巷道頂板淋水來源為老空水滲透[5]。

4 防治方案

4.1 防治方案的確定

相鄰野川煤礦與我礦南部邊界相鄰,與我礦水文地質情況相似,該礦在布置3103工作面回采前對我礦3118工作面積水進行了疏放,放水時水量約969 m3/d,放水時間90 d,共放水約87 210 m3,放水過程中水壓無變化,放水效果不明顯,預計放水難度較大,后將放水鉆孔全部封閉。綜上得出以下基本判斷:

1)采空區積補給量超過1 000 m3/d;

2)當疏放水量小于1 000 m3/d時,可能為無效排水量,增加長期排水費用;

3)在采空區積水的補給邊界、補給通道暫未查明的情況下,暫不具備疏放降壓條件。

通過分析相鄰礦井的放水情況,結合我礦防隔水煤柱的留設情況、生產現狀、排水能力,在未查明一盤區采空區積水補給邊界、補給通道、補給量等情況下,現階段建議以“堵”為主,以“排”為輔,主要措施為頂板注漿封堵和增強排水能力。

4.2 防治方案的實施

防治方案分三個階段實施。

第一階段:進行復合支護,增設檢修水泵。針對現階段巷道頂板發生離層現象,建議采取復合支護,在原有支護方式基礎上,架設鋼支架,給頂板予以支撐,防止頂板再次離層。

第二階段:完善排水系統,提升排水能力。配備三臺型號為200D-43×3排水泵(一用一備一檢修)、布設兩趟Φ200 mm排水管路,及時清理水倉,保證足夠的排水能力。

第三階段:注漿截堵。復合支護完成后,在頂板來水方向進行注漿治理,截斷導水通道,起到充填裂隙、隔絕水源和將破碎巖體膠結為整體的作用;加固相鄰地段3115、3116、3117、3118采空面的巷道頂板。關鍵地段為1 420-1 500 m,加固關鍵層位為巷道正上方及左幫頂板4.81~17.54 m的粗砂巖層,形成堵水帷幕,將補給邊界改造為阻水邊界,減少無效排水量,減輕礦井排水負擔。

5 治理情況

通過對三盤區運輸巷1 400-1 500 m巷道淋水段頂板復合支護后進行帷幕注漿封堵,該段的淋水量由原來的30 m3/h減小為2 m3/h,注漿效果顯著,說明對巷道淋水的充水水源和通道判斷準確,防治方案可行。

6 結論

1)通過對防隔水煤柱的可靠性進行計算,并通過瞬變物探進行驗證,認為防隔水煤柱安全可靠。

2)通過現場勘查和水文地質調查,結合頂板淋水特征,查明了頂板淋水的充水水源和充水通道為構造發育帶,如向斜軸部和頂板裂隙發育帶。

3)針對頂板長期受水沖刷、浸泡,頂板發生軟化的情況,制定了先金屬和點柱復合支護,再注漿加固關鍵層的方案,治理效果顯著。

以上的分析方法和施工方案為同類地質和水文條件下的頂板淋水防治方案提供了借鑒。