民族文化傳承視角下西部省級檔案館網站少數民族檔案在線展覽調查研究

■ 段睿輝

引言:2017年國務院辦公廳印發(fā)的《關于實施中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展工程的意見》提出總要求:“到2025年,中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展體系基本形成,研究闡發(fā)、教育普及、保護傳承、創(chuàng)新發(fā)展、傳播交流等方面協同推進并取得重要成果。”[1]檔案作為社會活動的原始記錄,在社會文化建設、民族文化傳承中起著重要作用。將信息技術與少數民族檔案工作相結合,研究少數民族檔案工作創(chuàng)新性開展途徑,在學術界已經取得了一定成果:華林從文化傳承視角談少數民族檔案資源建設,提出數字化資源共建的思路[2]。李雯認為運用公益性門戶網站宣傳民族文化成為民族工作部門創(chuàng)新管理服務、提升治理能力的重要方式[3]。在此基礎上,以西部省級檔案館網站為對象,研究大區(qū)域內少數民族檔案在線展覽情況,發(fā)現問題并提出有效改進方法,對促進少數民族文化發(fā)展傳承具有重要意義。

一、調研目標及思路

(一)調研目標

《全國檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》中要求:“創(chuàng)新檔案信息化管理模式,加快與信息社會融合,以信息化為核心的檔案管理現代化水平明顯提升。”[4]由此確定研究目標:1.調查西部省級檔案館網站少數民族檔案展覽情況,通過統計分析發(fā)現問題。2.針對現狀和短板,提出行之有效的建設意見。

(二)調研思路

筆者調查了西部12個省級檔案館網站,通過百度搜索引擎檢索,對已建成的各級綜合檔案館網站,逐一點擊進入,實際調查并記錄統計數據。

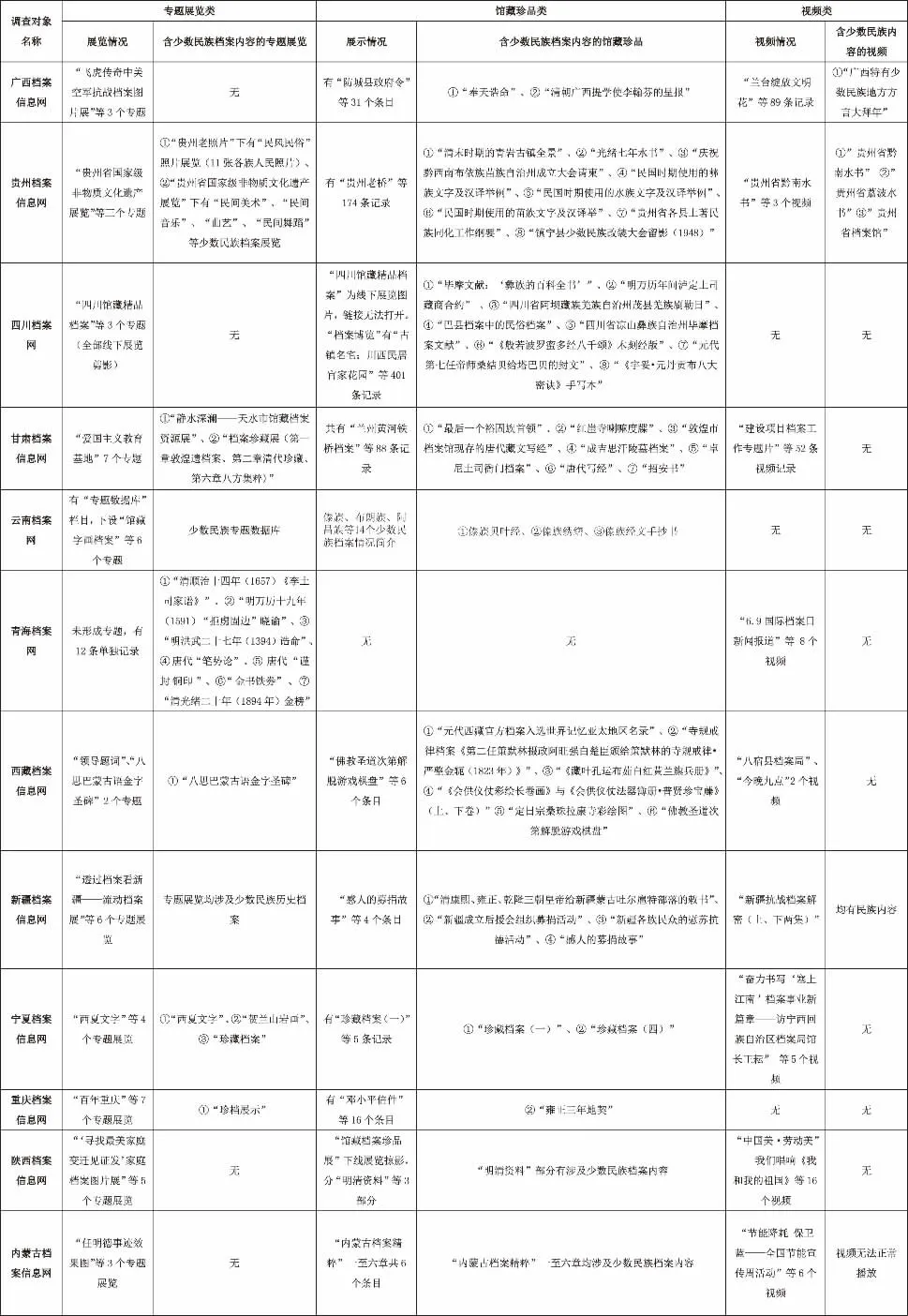

通過歸納,筆者將少數民族檔案展覽按照形式和內容特征分為專題圖文展覽、館藏珍品展示、視頻展示三類。

表1 西部省級檔案館網站少數民族檔案展覽調查說明

通過不同省檔案網站各展覽類別匯總,總結省級檔案館網站少數民族檔案展覽問題,并提出針對性建議意見,促進少數民族文化發(fā)展傳承。

二、調查結果分析

(一)調查結果匯總

筆者統計12個省檔案館網站專題展覽類、館藏珍品類、視頻類展覽情況,并統計各類展覽涉及少數民族檔案內容情況。形成數據匯總如下表:

表2 西部省級檔案館網站少數民族檔案在線展覽調查數據匯總表

(二)存在問題分析

1.少數民族檔案展覽占比少。一方面,少數民族檔案專題展覽占比少。如廣西、四川、陜西、內蒙古檔案館網站專題展覽無涉及少數民族檔案內容專題;甘肅、青海、西藏、寧夏、陜西等省檔案館有多條視頻記錄,無涉及少數民族內容;另外各省檔案館網站館藏珍品類展示多,但涉及少數民族檔案內容條目少。另一方面,專題展覽中涉及少數民族內容占比少,如寧夏檔案信息網有“珍藏檔案”專題展覽下分五個子條目,其中有兩個子條目展示檔案內容部分涉及少數民族檔案。

2.展覽質量待提高。其一,展覽圖片質量低。線下展覽以展出檔案實物或復制品的方式出現,線上展覽則依靠網頁圖片。一方面,現有展覽圖片數量少,在館藏珍品類展示尤為明顯,一些館藏珍品類展示本質上圍繞某一主題展示多件藏品,但圖片中檔案或堆疊,或不清晰,或為原件一角。另一方面,線下實景剪影效果差。如四川檔案網的多個專題展覽、陜西檔案信息網的“館藏珍品博覽”,實景剪影無法展現少數民族檔案細節(jié)。其二,展覽文字介紹不深入。調查發(fā)現有珍檔介紹類展覽,配文質量差,或無文字。如青海省檔案館網站有“清順治十四年(1657)《李土司家譜》”“明萬歷十九年(1591)‘拒擄固邊’曉諭”“金書鐵券”等珍檔展示,配圖一張,無文字介紹;又西藏檔案信息網“網上展覽”欄目有“八思巴蒙古語金字圣牌”,圖片為蒙文翻譯,沒有文字詳析。其三,網站呈現效果差,一方面,信息組織不合理。目前只有個別檔案館網站針對少數民族檔案展覽進行專門信息組織。如貴州檔案方志信息網站有“貴州省國家級非物質文化遺產展覽”專題,專題下按照“美術”、“音樂”、“曲藝”、“舞蹈”進行劃分,更多的檔案館網站將少數民族檔案展覽隱藏在其他展覽中,或以條目形式出現在某一欄目中。另一方面,網頁構架不合理。不同檔案館網站構架差異大,有網站鏈接層次多,模塊劃分混亂,頁面布局不清晰等問題。如甘肅省檔案信息網,首頁有“檔案文化”和“館藏檔案”兩個模塊,“檔案文化”下有“網上展廳”“老照片”“檔海拾珍”等欄目涉及檔案展覽,而“館藏檔案”下的“特殊檔案”欄目亦有檔案展覽性內容出現。

圖1 青海檔案網“金書鐵券”展覽截圖

圖2 西藏檔案信息網專題展覽“八思巴蒙古語金字圣牌”

三、提出對策

(一)國家檔案館牽頭,加強西部少數民族檔案電子資源建設

其一,提供政策法規(guī)保障。《全國檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》,提出“加快檔案信息資源共享服務平臺建設”的要求[5]。但是,目前沒有相關文件對檔案館網站建設進行標準化規(guī)定,而少數民族檔案資源在線建設的規(guī)范性文件就更加匱乏。在此基礎上,可由國家檔案局牽頭,一方面,出臺政策法規(guī),從資金來源、人才支撐、工作目標、主體單位和協同單位確定及責任分配等方面做出規(guī)定。另一方面,出臺相關標準,對各級檔案館網站的建設的覆蓋面、網站構架、內容結構、用戶界面、功能設置等做出合理規(guī)范;其二,提供人才保障。我國少數民族檔案資源豐富、內容涉及面廣、民族特色鮮明,具有極強的原生屬性[6],檔案工作者需要具備檔案學、民族學、歷史學、社會學、信息科學等多學科知識才能做好少數民族檔案資源建設工作,形成好的少數民族檔案編研產品,提高展覽質量。一方面,國家檔案局立項,整合全國范圍內優(yōu)秀人才,以實踐促科研,以科研推實踐,解決少數民族檔案編研專題問題。另一方面,由省級檔案局牽頭,聯合高校、科研院所、民宗委、博物館、文化館等單位,成立工作小組,制定工作計劃,定期召開例會解決實際困難。其三,提供資金保障。一方面,可申請檔案局專項撥款,一般在年度預算中設有檔案館建設經費,一部分用于檔案信息化建設。另一方面,可申請國家檔案局科技立項,以項目經費支持檔案館網站建設。第三方面,可以尋求社會資金支持,以募集、聯合冠名等方式引入社會資金。

(二)加強網站建設,提高少數民族檔案展覽效果

一方面,優(yōu)化信息組織。現有的檔案館網站對少數民族檔案信息資源一般按照主題法或者分類主題一體化的方法進行組織,一些檔案館網站對檔案資源進行內容挖掘形成二次信息,形成數據庫、文化介紹、超媒體視頻等類型,并對二次信息進行組織[10]。在此基礎上,結合現有少數民族展覽內容,網站可以按照“民族-檔案類型”、或“專題-民族”的構架組織少數民族檔案展覽信息,具體如下圖3、4所示。另外隨著web2.0技術的不斷發(fā)展,在已有的信息組織基礎上,越來越多的網站應采用交互式信息服務組織方式與用戶建立連接,如tag 標簽。另一方面,優(yōu)化網站呈現效果。首先,了解用戶需求,針對不同用戶群體設計展示模塊。第二,明確展覽目標,分析不同類型、欄目少數民族檔案展覽面對的用戶可能實現的效果,如以民族技藝宣傳普及、傳統文化發(fā)展傳承等教育普及性展覽,與科學研究性展覽形式必然相區(qū)別。第三,完善內容規(guī)劃,根據不同用戶需求,搭建網站檔案展覽規(guī)劃框架,填入相應檔案展覽內容,檔案展覽資源同樣需要根據用戶需要分類建設,并合理安排占比。第四,優(yōu)化網站外觀,在頁面布局、色彩調配等方面進一步加強,相同區(qū)域內檔案館網站風格盡量保持一直。

圖3 “民族-檔案類型”信息組織圖例

圖4 “專題-民族”信息組織圖例

(三)基于信息技術,構建西部少數民族檔案資源共建共享平臺

一方面,構建檔案局(館)體系內的西部少數民族檔案資源共建共享平臺。由國家檔案館牽頭,以西部各省為單位,由西部省級檔案館布置推動,市級檔案館和區(qū)縣級檔案館積極參與,在少數民族檔案數字化建設基礎上,統一規(guī)范數據存儲和網絡基礎構架,實現網絡端口連接,將不同物理區(qū)域的數據庫通過共建共享形成共享數據,利用大數據、云計算、知識學習和深度挖掘等技術,構建相應專題的知識庫。各省份省級檔案館網站設置“共建共享平臺”板塊,所有省份知識庫均設置接口與“共建共享平臺”鏈接。共建共享平臺構架見圖5。另一方面,聯合文化館、博物館、民宗委等單位建設多單位多系統的西部少數民族檔案資源共建共享平臺。構建機制與檔案局(館)體系內少數民族檔案資源共建共享平臺一致,但需要多方單位協同合作,積極探索,同時需要更有力的資金、人才、政策支持。

(四)引入“互聯網+”思路,拓寬西部少數民族檔案在線展覽模式

其一,探索互動交流模式。利用網絡技術,增加少數民族檔案展覽的互動功能,設置留言板、建設討論圈,由用戶對展出檔案進行解釋、介紹、補充,形成良性的民族文化交流討論圈;同時由專家對用戶的互動留言、圖片進行篩選置頂。其二,探索視頻教育模式。在視頻展覽的基礎上,錄制宣傳教育短片,形成類似于慕課的少數民族文化宣傳課程,對少數民族手工藝、文字、舞蹈、體育活動等項目進行教學,并設置彈幕收集用戶反饋和問題,定時與用戶互動。其三,探索游戲拓展模式。可以以少數民族檔案原件或者復印件作原型,開發(fā)小游戲,實現民族節(jié)慶場景還原、民族服飾辨認、民族手工藝模擬制作等。

圖5 檔案局(館)體系內的西部少數民族檔案資源共建共享平臺構架