米芾行書作品中草書元素的考察

⊙ 閆敏

北宋四家之中,米芾與蘇軾、黃庭堅(jiān)作為當(dāng)時(shí)革新書法的代表人物,主張抒寫胸臆,強(qiáng)調(diào)個(gè)性。然與蘇軾、黃庭堅(jiān)略有不同,米芾非但不輕視前人法則,而且研習(xí)化解古人,成就自家面目。從現(xiàn)存米芾書跡來看,書體涉及真、行、草、隸、篆,就涉獵全面而言,四家中他最突出。其中,米芾現(xiàn)存的作品以行書為多。曹寶麟《中國(guó)書法全集·米芾卷》收錄米芾各類書跡一百五十余件(不包括疑為米氏臨仿的“二王”等帖),其間行書占九成左右,除了有少數(shù)碑版外,其他多半是翰札形式。書跡最早從30歲開始,到去世時(shí)57歲,時(shí)間跨度27年。

當(dāng)然,行書也無疑代表其書法藝術(shù)成就,但米氏行書中純粹不加雜草體的作品卻相對(duì)較少,僅計(jì)有《三吳詩帖》《李太師帖》《秋暑憩多景樓帖》《蜀素帖》等十余種。而相比之下,米芾行書作品中草書元素出現(xiàn)的幾率則相對(duì)頻繁,少至一二字常用語,多至一行及多個(gè)局部,即便是碑版也間或用一二草體。早期《方圓庵記》中的“然”頗有草書意味,中期《天衣懷禪師碑》中“若”“如”,后期《無為章吉老墓表帖》中“若”等作草體。墨跡中顯赫名作如《苕溪詩卷》“游”字作草體,其他簡(jiǎn)札行書作品中都或多或少用草體。因此有必要對(duì)其行書作品中的草書元素呈現(xiàn)的方式與類型做一歸類,并對(duì)其草書元素的淵源做粗略地勾勒,以啟發(fā)于后來創(chuàng)作。

一、米芾行書作品中草書元素的類型

整篇行書為主,偶有草體相間

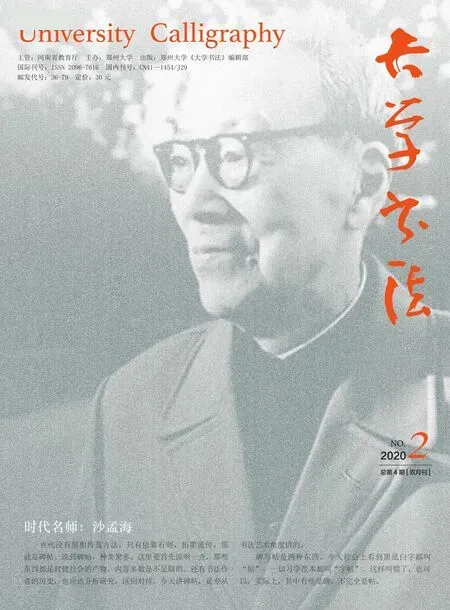

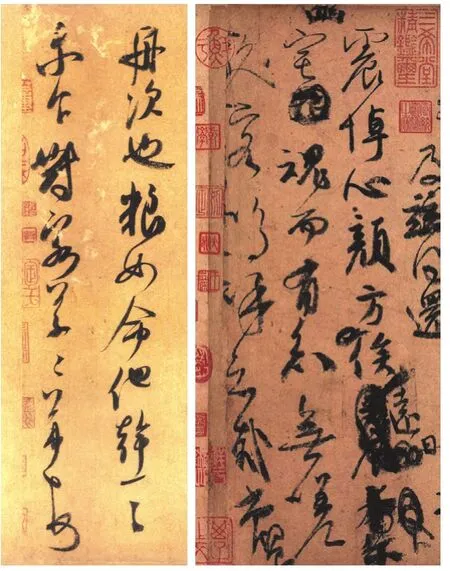

正文及落款大體為行書,正文中間有一二草體。《拜中岳命作》,第五行“客”、第十四行中有二字作草體。《秋山詩》(圖1)其中第三行“故人好”三字為草體,其他為標(biāo)準(zhǔn)的行書體勢(shì)。《竹前槐后詩帖》,第一行“劇”、第三行“道”、第四行“寄”為草體。《與魏泰唱和詩》,第四行“蕭”、第二十三行“并”、第二十四行“豪”為草體。這些行書中的草體都是零星地散落于篇章之中。

此類之中相對(duì)常見的是簽署作草體。諸如《留簡(jiǎn)帖》第九行“客草草,芾頓首”。《適意帖》十二行,除第四行“可”之外,也僅是落款處“頓首”二字作草體。同樣,《清和帖》除第三行“如”字之外,也只有簽署處“頓首”二字作草。

多個(gè)局部作草體

圖1 米芾《秋山詩》

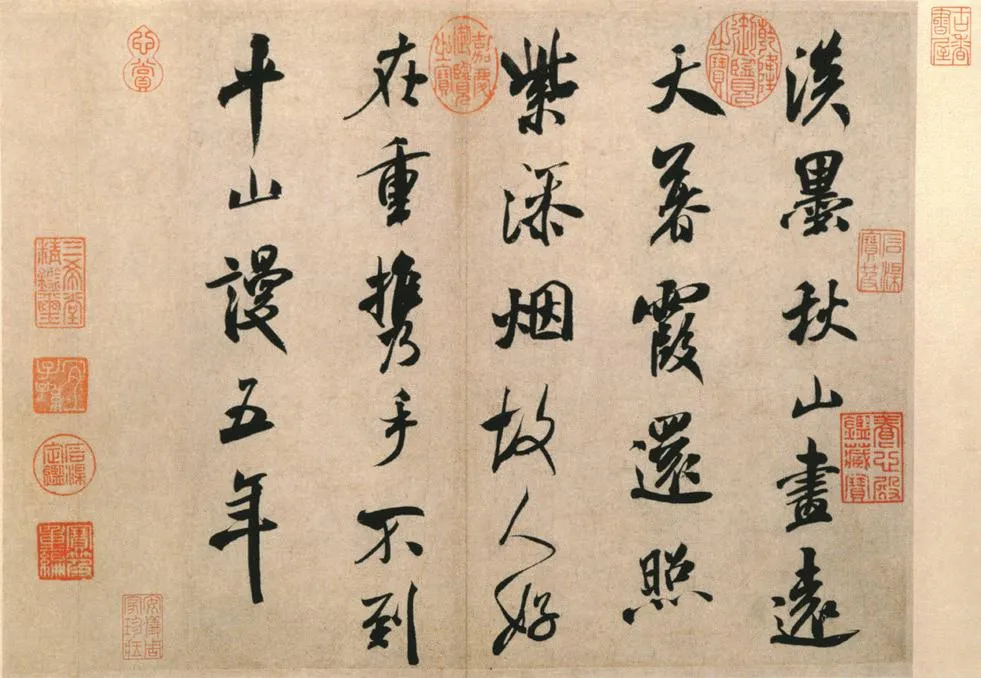

圖2 米芾《盛制帖》

所謂多個(gè)局部,是指兩個(gè)以上,各有成組出現(xiàn)的草體。此類比較典型的作品有《盛制帖》(圖2),五行,第二行“為相識(shí)”“遂未得”,第三行“所愿”,第四行“一兩日面納,黻頓首”,第五行“天啟親”等為草體。《亂道帖》第一行“十七處可”四字為草體,前三字且相連屬,第四行“想已盛矣”四字、第五行“計(jì)已到官,黻頓首”七字,均為草體。《篋中帖》十行,第一行“如何”、第二行“乃長(zhǎng)安”、第三行“道祖”、第九行“一言芾頓首再拜”均為草書。

整行、多行用草書元素

整行作草書其中一種類型是落款語,如《郡官帖》落款“草草黻頓首”。

數(shù)行均作草體的也不乏其例。《雨寒帖》五行,后兩行為草書。《吳江舟中詩》長(zhǎng)卷共四十四行,其中“滿怨亦散”“戰(zhàn)”“渺無涯”“萬事”四行為草書。《伯充帖》六行,其間第四整行“區(qū)區(qū)思仰不盡言同官”及第五行整行“行奉數(shù)字草草芾頓首”為草體。《葛德忱帖》二十行,其間第十五至第十九行幾乎全為草體。《臨沂使君帖》四行,后兩行為大草。

從米芾行書作品中的草書字例來看,第一類中的草體多半是一些常用語,如“頓首”“惶恐”“再拜”,以及作者的簽名。還有一般的常用字,如“如何”“何如”“不具”“若”“奉”“為”“耳”等,這些是米芾的習(xí)慣用法(每個(gè)書家都可能有一些自己擅長(zhǎng)的用字方法)。第二類與第三類則多與書寫時(shí)的興致相關(guān)。

二、從米芾現(xiàn)存行書作品看其草書元素的來源

米芾嘗言:“一日不書便覺思澀,想古人未嘗片時(shí)廢書也。”[1]于此可見其用功之精勤。但比較而言,米芾研習(xí)草書的精力相對(duì)有限,一般情況是為了便于寫簡(jiǎn)札而學(xué)習(xí)古人相應(yīng)的法帖。米芾曾自述學(xué)書經(jīng)歷說:“余初學(xué)顏,七八歲也,字至大一幅,寫簡(jiǎn)不成。見柳而慕緊結(jié),乃學(xué)柳《金剛經(jīng)》,久之,知出于歐,乃學(xué)歐。久之,如印板排算,乃慕褚而學(xué)最久。又慕段季轉(zhuǎn)折肥美,八面皆全。久之,覺段全繹展《蘭亭》,遂并看《法帖》,入晉魏平淡,棄鍾方而師師宜官,《劉寬碑》是也。”[2]這段話雖然沒有直接談到他涉獵草書的問題,但其中“寫簡(jiǎn)”的動(dòng)機(jī)還是透露出這方面的信息。他幼年學(xué)習(xí)顏體楷書,便于作大字,但是他覺得這樣的范式不能寫簡(jiǎn)札,因此便開始關(guān)注與簡(jiǎn)札相適應(yīng)的范本,這種意愿也引導(dǎo)他最終向晉人法帖學(xué)習(xí)。這些法帖中間或有草字,或者全部是草書。即便臨摹草書如《王略帖》,其第二行“重”、第五行“于”顯然并非全依王羲之原作草法,而帶有行書的筆意。從現(xiàn)存的米芾所臨法帖遺跡來看,除《臨王略帖》為純草外,再無一例。對(duì)于“二王”法帖,米氏多半選臨的是行草相間的作品,這在《寶晉齋法帖》卷九所臨王羲之七帖可知。另外一些疑為米芾臨本的王羲之《大道帖》,王獻(xiàn)之《中秋帖》《東山帖》《鵝群帖》,顏真卿《湖州帖》都是如此。米芾有兩個(gè)時(shí)期對(duì)草書產(chǎn)生了一定的興趣,一是從李瑋處看到晉武帝等人的草書帖,一是漣水時(shí)期寫了幾個(gè)純草簡(jiǎn)札,都是持續(xù)相對(duì)較短的時(shí)間。

從現(xiàn)存作品來看,米芾31歲所作的《三吳帖》《法華臺(tái)詩》《道林詩》等都未見有草書的痕跡。曹寶麟先生說:“在慕褚之前,寫的都是正楷。學(xué)顏楷而放大,易得其寬博正大的體勢(shì),但他認(rèn)為這有挑踢習(xí)氣的字不宜寫簡(jiǎn)札,于是就從柳追溯到歐,終嫌刻板而舍棄了。”[3]故而其初期一些行書簡(jiǎn)札中并沒有多少草書的成分。

從米芾學(xué)書經(jīng)歷及作品中的草書面目來看,其草書大體有幾個(gè)淵源。

一是唐朝書家。唐朝張旭是米芾早年所欽慕的書家,米芾對(duì)其大草曾作詩稱揚(yáng)(見《智衲草書詩》,《寶晉英光集》卷二);對(duì)于顏真卿的稿書,米芾也十分推崇,而顏真卿的一些作品也有草書成分。因此,米芾前期受二家影響無疑。

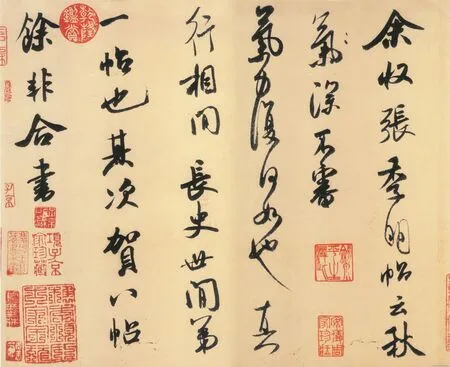

圖3 米芾《張季明帖》

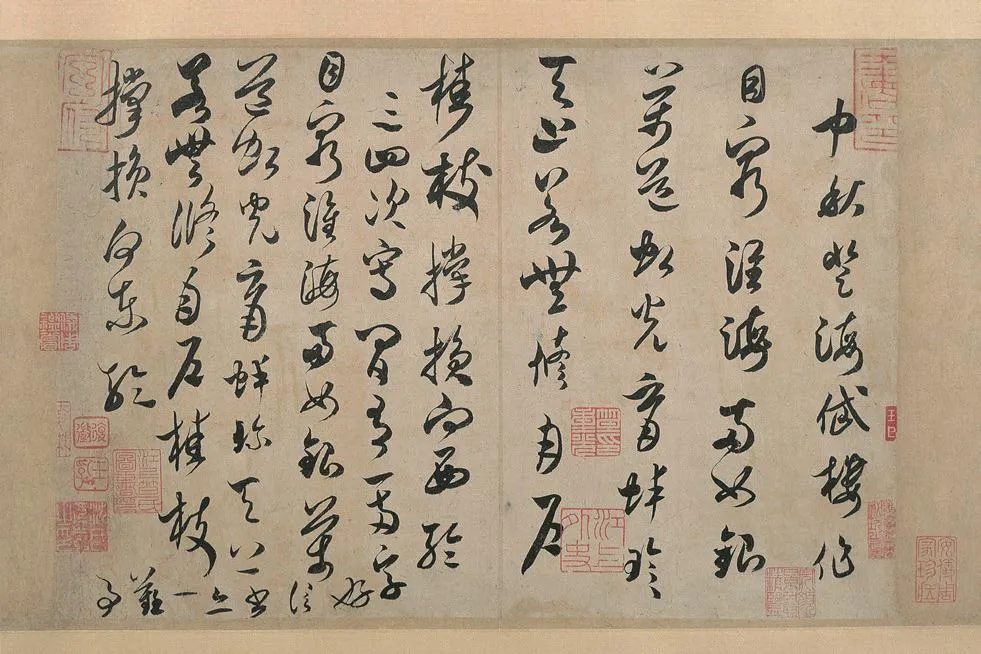

圖4 米芾《臨沂使君帖》

米芾37歲前后所臨右軍七帖帶有很明顯的唐人筆法(見《寶晉齋法帖》卷九),其中《臨王羲之九月三日帖》,與王羲之原本相去甚遠(yuǎn),而極近唐人書格,我們將這個(gè)臨本與顏真卿《爭(zhēng)座位帖》相比就能看出這一點(diǎn),與林藻《深慰帖》也相近。《寶晉齋法帖》卷九米芾《居此帖》云:“今收得逸少《初月》《尚書》二帖真跡,智永所臨五帖,皆稀世之珍,又高壓顏(真卿)、張(旭)、敬(王獻(xiàn)之)等。”此帖名為“黻”,其子米友仁跋曰“中年時(shí)真跡”,帖中“于、又、獲、帖、所、跋、懷、勝”等字極似顏真卿行書。如《爭(zhēng)座位帖》《祭伯父稿》體勢(shì),圓轉(zhuǎn)遒勁,典型的盛唐書格。米芾《張季明帖》(圖3)說張旭《秋深帖》為“正行相間,長(zhǎng)史世間第一帖”,并模仿該帖中“氣力復(fù)何如”數(shù)字,圓轉(zhuǎn)遒勁流暢,與米芾早期行草書中的筆法有一致性。米氏從唐人繼承而來的圓勁流暢的草體筆勢(shì)不僅在前期經(jīng)常運(yùn)用,后期《運(yùn)副帖》中落款的“芾頓首”的豐肥的末筆就是例證。

二是王羲之、王獻(xiàn)之等東晉法帖。在學(xué)習(xí)諸多唐人的范本后,米芾最終追尋晉人風(fēng)范。他說:“草書若不入晉人格,輒徒成下品,張顛俗子,變亂古法,驚諸凡夫,自有識(shí)者。懷素少加平淡,稍到天成,而時(shí)代壓之,不能高古。髙閑而下,但可懸之酒肆。?光尤可憎也。”[4]這說明米芾對(duì)于草書觀念的轉(zhuǎn)變,即脫離唐人規(guī)范,上追晉人。

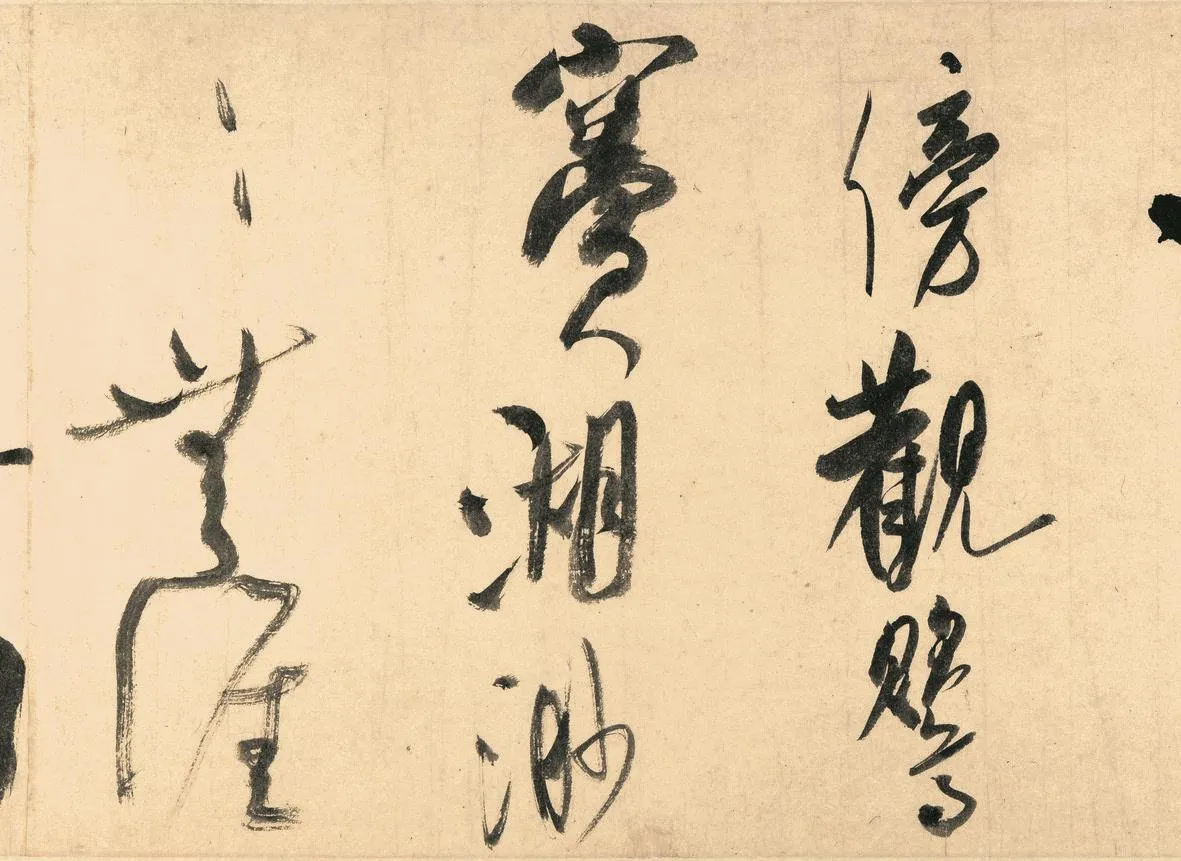

對(duì)于“二王”,米芾先接觸的是王獻(xiàn)之,他對(duì)王獻(xiàn)之也給予了很高評(píng)價(jià),以為“子敬天資超逸,豈父可比”[5]。其評(píng)王獻(xiàn)之《十二月帖》說:“此帖運(yùn)筆如火箸畫灰,連屬無端末,如不經(jīng)意,所謂一筆書,天下子敬第一帖也。”[6]米芾收藏該帖,并悉心臨摹,現(xiàn)存《中秋帖》即為學(xué)界定為米芾臨本。米氏書跡中也不乏這種筆勢(shì)的痕跡,如《臨沂使君帖》(圖4)等。對(duì)于王羲之的草書,米芾自然也會(huì)心摹手追,現(xiàn)存《寶晉齋法帖》中有米氏臨寫的王羲之《王略帖》等可謂明證。“二王”等名家簡(jiǎn)札作品往往草行相間,這也是米芾草法淵源中重要的一個(gè)組成部分。

三是西晉時(shí)期的草書。米芾37歲時(shí)從李瑋家看到了晉武帝等人的真跡,十分震驚,《好事家帖》說:“好事家所收帖有若篆籀者,回視“二王”,頓有塵意,晉武帝帖是也。謝奕之流,混然天成。謝安清邁,真宜批子敬帖尾也。……退之云:羲之俗書趁姿媚。此公不獨(dú)為《石鼓》發(fā),想亦見此等物耳。”《武帝書帖》又說:“武帝(晉武帝司馬炎)書紙糜潰而墨色如新,有墨處不破。吁,豈臨學(xué)所能,欲令人棄筆研也。古人得此等書臨學(xué),安得不臻妙境?獨(dú)守唐人筆札,意格尫弱,豈有勝境理?其氣象有若太古之人,自然浮野之質(zhì),張長(zhǎng)史、懷素豈能臻其藩籬?……欲盡舉一奩書易一二帖,恐未許也。今日已懶開篋,但磨墨終日,追想一二字以自慰耳。”[7]上述兩帖皆為米芾當(dāng)時(shí)目睹晉武帝司馬炎書作而發(fā),并追想模仿西晉帶有章草意味的草書作品。

當(dāng)然,米芾的草書也可能還有其他來源,比如宋朝初期的周越、蔡襄等書家的作品。需要指出的是,米氏的草書面目也并非完全依傍前人,正如其行書學(xué)古而能卓然成家,其草書雖然不能與其行書戛戛獨(dú)造相提并論,但他也試圖有自己的創(chuàng)造,《中秋登海岱樓作詩帖》《元日帖》《葛叔忱帖》就是這方面的例證。米氏以他獨(dú)有的行書筆法作小草,雖然不佳,但可見米氏還是想如同其行書那樣,將前人納入自己的軌道。

圖5 米芾《張顛帖》

三、米芾草書作品與其行書中草書元素的比較

論及米芾行書作品中的草書元素,不能撇開其真正意義上的草書作品,兩者既有聯(lián)系,又有差別。其純正的草書作品的風(fēng)格基本都能反映在前者之中,而其行書作品中的草書元素就風(fēng)格的多樣性、藝術(shù)水準(zhǔn)等而言,往往超過草書作品。

純正的草書作品

米氏純正的草書作品有限,計(jì)有《好事家帖》《武帝書帖》《張顛帖》《中秋登海岱樓作詩帖》《焚香帖》《元日帖》《葛叔忱帖》《吾友帖》八種。從這八件草書作品來看,其草書類型局限于小草,風(fēng)格相對(duì)單一,草書字法也欠純熟,作品的章法也顯得不是很統(tǒng)一。

從草書類型來看,上述八件作品都是小草模式,其中大致可分為兩類。第一類是帶有章法字法的作品,這樣的作品有兩件,即《好事家帖》《武帝書帖》。這類作品想追西晉的古厚天質(zhì),但畢竟只是根據(jù)印象為之,而他自己對(duì)西晉時(shí)期帶有章草意味的草法并不是很熟悉,所以無論從字法還是筆法來看都顯得生澀。第二類是以王羲之為中心的東晉今草模式,諸如《張顛帖》《焚香帖》《吾友帖》《元日帖》《葛叔忱帖》《中秋登海岱樓作詩帖》等。這類作品又可以分為兩類:一類是想逼近王羲之的范式,如《張顛帖》《焚香帖》《吾友帖》,其中《吾友帖》寫到索靖的話題時(shí),也許寫到此處想起索靖章草書作,字形氣息浮現(xiàn)于腦海,下筆便有準(zhǔn)程,字法氣質(zhì)頗有索靖草書風(fēng)味;一類是帶有自己用筆習(xí)慣的作品,如《中秋登海岱樓作詩帖》《元日帖》《葛叔忱帖》。這類作品起筆、收筆多尖鋒銳利,轉(zhuǎn)折也多呈現(xiàn)側(cè)鋒方扁的態(tài)勢(shì)。

圖6 米芾《中秋登海岱樓作詩帖》

從草法來看,米芾的草書類作品多少都顯得草法不夠純熟。《好事家帖》中第五行“混”字就是行書的寫法,第八行“弊”字左上部的字符也非草書正格,第十行“古”、第十二行“即”雖是草法,但稍嫌生硬。《武帝書帖》中第二行有兩個(gè)“墨”字,都帶有行書的寫法,從主觀意愿來看,他是想寫草體,但似乎不夠熟練。第三行“破”、第四行“棄”“研”、第五行“等”、第六行“臻”、第十行“野”、第十二行“臻”都是臆想為之,與晉人草法有差別。《張顛帖》(圖5)中的“古”“自”“代”字都是行書的寫法,“酒”字草法也不純正。《中秋登海岱樓作詩帖》(圖6)中的“目”“珍”“修”等字都非純正草法。《元日帖》中前三行多雜行書字法。《葛叔忱帖》中也多有行書字法,其中“命”上半部是行書的字符,下面是草書字符。“苦”字其意在草,實(shí)際卻是按照行書的字法寫出。《吾友帖》中的兩個(gè)“體”字也非純正草法。

由上述描述來看,草書類作品中比較純正的只有《焚香帖》(圖7)。從篇章的整體性來看,米氏此類作品很少大起大落,而是相對(duì)均勻的排列,除《好事家帖》中“皆故”二字、《武帝書帖》“得此等”三字、“但糜”二字相連外,其他草書作品字與字之間沒有連帶。

圖7 米芾《焚香帖》

圖8 米芾《留簡(jiǎn)帖》后兩行與顏真卿《祭侄文稿》后兩行風(fēng)格比較

草書類作品局部之間不乏脫節(jié)之嫌。《張顛帖》前六行與后三行在筆調(diào)、輕重方面有差異,前六行少提按,也顯得厚重,后三行用筆提按加劇,筆畫總體也顯得輕靈。整體來看,前六行似是一個(gè)部分,后三行是另外一個(gè)部分,各自為政。《元日帖》也有類似的現(xiàn)象,前七行草法中夾雜行書的筆意,顯得生硬,后三行散散落落,有晉人風(fēng)味,與前七行反差強(qiáng)烈。《吾友帖》也是如此,前七行顯得蕪雜,既有王羲之《十七帖》的字形,也有米氏自己的尖刻生硬筆意;后三行從草法來看相對(duì)統(tǒng)一,有西晉章草意味。《焚香帖》是米芾少有的純正草體,也有部分遺憾,其中第一行“解海岱”、第二行“焚”、第三行“眠”都是比較大的字形,且都集中在作品的下部,顯得堆砌,與整體顯得不是很和諧;其中“岱”字在旁邊另寫一遍,作者顯然對(duì)第一個(gè)“岱”字不滿意。

《中秋登海岱樓作詩帖》可謂米芾草書創(chuàng)作的一個(gè)縮影,米氏將該詩寫了兩遍。從前后兩遍來看,部分草法做了調(diào)整,甚至將“向西輪”寫成“向東輪”,在中間的夾縫中有米氏的按語:“三四次寫,間有一兩字好,信書亦一難事。”可見米老寫了不止兩遍,而是三四遍。不難看出,米芾對(duì)自己的草書不是很自信。

行書作品中的草體

與上述作品相比,出現(xiàn)于行書作品中的草體相對(duì)就顯得靈活多樣,在這里,米芾似乎不拘泥于草體非得有“晉人格”不可,而是將他從西晉至北宋初期的諸多草書作品、行書作品中習(xí)得的草法盡可能加以運(yùn)用,既能與整體匹配,又往往為作品增色。并且草法不夠熟練的弊端在行書作品中反而不稱其問題,因?yàn)檎沁@種介于行草之間的字形能給予篇章中的行書與草書以有效的銜接,這在王羲之、王獻(xiàn)之的作品中已經(jīng)是成功的范例。

米氏行書中草體面目多樣。有古厚的章草成分,如《亂道帖》中的“官”字;有溫雅簡(jiǎn)括的王羲之小草的風(fēng)味,如《伯充帖》中第四行“區(qū)區(qū)思仰不盡言”;有王獻(xiàn)之瀟灑圓勁的“一筆書”范式,如《臨沂使君帖》中的“如何芾頓首”“臨沂使君麾下”兩行;有張旭、懷素式的狂放類型,《雨應(yīng)帖》中的落款“濟(jì)道老兄”四字,有傳為張旭《千字文殘卷》的豪肆。《留簡(jiǎn)帖》(圖8)中的后兩行,從風(fēng)格上看,很接近顏真卿《祭侄文稿》中后兩行,又有米氏自己特色的草體風(fēng)格,諸如《梅惇帖》中“奉”“何處”等草法,用筆尖利,提按夸張,明顯就是米家手法。

當(dāng)然,上文所說諸多風(fēng)格,并非能完全概括米芾行書作品中草體的風(fēng)格類型,很多隨機(jī)應(yīng)變、因勢(shì)生形的草體也無法進(jìn)行歸類,這是米芾“意足我自足,放筆一戲空”的活脫之處。

位置靈活。米芾行書作品中的草體因?yàn)槎喙巡煌S機(jī)性很強(qiáng),如前文所述,此類作品中的草體字?jǐn)?shù)有一二字、三四字、半行、一行、幾行,其間可以根據(jù)需要在行書與草書之間自由轉(zhuǎn)換,也可避免因草法不熟而帶來的尷尬。草體出現(xiàn)的位置就很自由。這里可以分為兩種情況:一種是草體字?jǐn)?shù)相對(duì)少的,一般都是間隔地出現(xiàn);一種是草體相對(duì)較多的,可以構(gòu)成相對(duì)比較復(fù)雜的格局。

有效地調(diào)節(jié)畫面的氛圍。行書間架相對(duì)真正,有骨氣,草書圓轉(zhuǎn)多,相對(duì)靈動(dòng)。所以草體的出現(xiàn)可以有效調(diào)節(jié)畫面的氛圍。如《秋山詩帖》中的“故人好”三字,在整體相對(duì)真正硬朗的行書格局中有此飄逸輕松的三個(gè)字符,為作品增添了少許閑逸之氣。《吳江舟中詩帖》(圖9)中“渺無涯”三字點(diǎn)畫狼藉,虛無縹緲,這是作品中最虛蕩的局部,也有相應(yīng)的效果。《司勛帖》《晉紙?zhí)贰独裘裉返戎械摹岸倍际窃谡w相對(duì)平均的字形格局中顯得特立,打破了相對(duì)沉悶的布局。

圖9 米芾《吳江舟中詩帖》局部

情緒的表達(dá)。從米芾此類作品中草體出現(xiàn)的種種現(xiàn)象來看,有些顯然是情感波動(dòng)使然。草書字符在作品中間隔性地出現(xiàn),表達(dá)了作者或憤懣或欣悅或從容的心理狀態(tài)。孫過庭說:“勁速者,超逸之機(jī);遲留者,賞會(huì)之致。”[8]這里是說用筆的快與慢所形成的審美意味,作品中行書與草書的交替運(yùn)用也未嘗不是如此。米芾行書以痛快著稱,可謂有“超逸之機(jī)”,其間或用草體,草體則相對(duì)圓轉(zhuǎn)和緩,可謂“賞會(huì)之致”。草書字符的運(yùn)用與情緒顯現(xiàn)關(guān)系的另一個(gè)表征是一些作品往往在結(jié)尾的部分草書字符也隨之增多。米芾行書中草書字符相對(duì)較多的作品往往如此。《葛德忱帖》共二十行,前十四行間有少數(shù)草字,后六行幾乎全是草書。其他如《留簡(jiǎn)帖》《盛制帖》等也都是如此。

情緒表達(dá)也體現(xiàn)在米芾行書作品中率意的草體落款之中。《盛制帖》為蔡天啟而作,最后的“天啟親”三字,草書比正文字形大數(shù)倍。《郡官帖》《相從帖》簽名“黻頓首”,大草,簽署占滿一整行,前者末筆一波三折,后者一瀉千里,此時(shí)米芾37歲左右,令人想見米氏瀟灑俊逸之氣。《篋中帖》簽署“芾頓首再拜”如水波激蕩,興到筆隨。這些40歲左右的草書簽名都是大草的典型風(fēng)格。相比之下,后期簽署大多比較含蓄。《淮山帖》書于1100年,米芾時(shí)年50,三字簽署“芾頓首”如同《郡官帖》《相從帖》另起一行,其中“頓首”依然為草書,但僅僅置于下端,占整行三分之一的位置。與前述二帖相比,少了一些縱橫邁往之氣,多了一份沉著。于此也可印證孫過庭所說“體老壯之異時(shí),百齡俄頃”[7]。當(dāng)然,后期作品也并非都是如此,《臨沂使君帖》《惠柑帖》《廣帥帖》的簽署依然作大草,不可一世。上述這些落款的簽署往往與正文形成強(qiáng)烈的對(duì)比,如同一首曲子的最強(qiáng)音。

值得一提的是,米芾此類作品中的草法,有些帶有行書的筆意,這種先例并非米芾首創(chuàng),王羲之的行書作品中的草法與其純正的草書也有一定的差異,《頻有哀禍帖》中的“省”與《遠(yuǎn)宦帖》中的“省”就有明顯的差別:前者用筆多處呈方形,后者更加圓轉(zhuǎn)。可見王羲之是根據(jù)不同的行書、草書作品的整體效果而做相應(yīng)調(diào)整的。這種例子在米芾的此類作品中有很多,在此不一一列舉。

通過上述比較,我們發(fā)現(xiàn),米芾草書作品相對(duì)單一,而行書作品中出現(xiàn)的草書無論從風(fēng)格類型還是藝術(shù)效果來看,則要豐富得多。這里也引起一個(gè)問題,同一個(gè)書家,為何會(huì)有這樣的差異?其原因之一應(yīng)該是米芾對(duì)于草書并沒有如同行書那樣用功,這一點(diǎn)從其草書作品中時(shí)時(shí)顯露出草法不熟可以看出。米芾不多作純草書,或恐是揚(yáng)長(zhǎng)避短的無奈。草法不夠純熟,在行書類作品中就可以選擇性地運(yùn)用,遇到熟練的便易好,這也是其行書作品中草書元素反而比純草書發(fā)揮出色的主要原因。另外,米芾風(fēng)檣陣馬、快劍斫陣式的用筆特點(diǎn)與溫厚圓轉(zhuǎn)的草書有天然的矛盾,這在他的純草書作品中時(shí)時(shí)顯露出來,而他顯然不愿放棄自己的這一特點(diǎn)去遷就草書。

注釋:

[1]米芾.海岳名言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:363.

[2]轉(zhuǎn)引自熊秉明.中國(guó)書法理論體系[M].北京:人民美術(shù)出版社,2017:257.

[3]曹寶麟.中國(guó)書法全集[M].北京:榮寶齋出版社,1992:5.

[4]轉(zhuǎn)引自盧公編.米芾書法集上[M].北京:光明日?qǐng)?bào)出版社,2008:45.

[5]米芾.書畫史[M].北京:中國(guó)書店,2014:115.

[6]米芾.書畫史[M].北京:中國(guó)書店,2014:110.

[7]米芾.書畫史[M].北京:中國(guó)書店,2014:156.

[8]孫過庭.書譜[G]//上海書畫出版社,華東師范大學(xué)古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,1979:130.