骶髂關節調整治療慢性非特異性下腰痛的臨床療效研究

高偉鵬,鄭遵成,高強,匡乃峰,陳義乾

(泰安市中心醫院,山東 泰安)

0 引言

下腰痛(LBP)是臨床常見病,發病率極高,如果病程超過3個月,為慢性下腰痛。有資料顯示大約有70%~85%的成人曾患有慢性下腰痛。其中大約85%屬于慢性非特異性下腰痛[1]。非特異性下腰痛(NLBP)是指排除如感染、腫瘤、炎癥、強直性脊柱炎、骨質疏松癥、骨折、根性或馬尾癥狀等己知的特異性病理變化,所致后背的腰、骶部疼痛或不適感,伴或不伴有下肢放射痛[2]。該病具體發病機制尚不清楚,病因復雜,臨床表現多樣,以疼痛和功能障礙為主要臨床特點,嚴重影響了患者的日常生活和工作。臨床上本病的治療方法很多,療效不一[3]。近年來,筆者運用骶髂關節調整治療慢性非特異性下腰痛,可有效減輕患者癥狀,提高生活質量,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年2月至2019年8月在泰安市市中心醫院康復醫學門診或住院治療的非特異性下腰痛患者60例,通過隨機數字表法分為對照組和治療組各30例,其中對照組男21例、女9例,平均為(51.75±10.56)歲,平均病程為3.29±2.26個月;治療組男19例、女11例,平均為(52.26±11.53)歲,平均病程3.80±1.85個月。兩組患者性別、年齡、病程等一般情況差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入與排除標準

1.2.1 納入標準

(1)符合LBP聯邦指南定義的非特異性下腰痛診斷標準[4];(2)病程超過3個月;(3)自愿參加本研究并簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準

(1)排除因特異性下腰痛,如嚴重骨質疏松癥、壓縮性骨折、腰椎椎管狹窄、腰椎滑脫、骨腫瘤、局部感染、風濕免疫類疾病導致的腰痛患者;(2)合并嚴重基礎病,重要器官受損或功能不全者;(3)有腰椎手術史;(4)精神類疾病或嚴重認知障礙無法配合治療者。

1.3 治療方法

兩組患者均接受康復健康教育,包括:臥硬板床休息,避免彎腰負重,腰部保暖等。兩組患者在康復治療師指導下行常規功能鍛煉,包括抬腿訓練法和四點拱橋支撐法,每天1次,每次30min,5次/周。兩組患者均給予腰背部經皮神經電刺激(TENS)治療,每日1次,每次15min,5次/周。治療組在上述治療的基礎上,予以骶髂關節調整手法治療:患者取俯臥位,頭部轉向健側,雙手臂自然垂放于兩側,大腿分開約 45°;助手于患側環抱患側大腿,抬高患肢約45°(保持患側髂前上棘抬離床面)。調整者立于健側,雙腿分開與肩同寬站立,將與患側呈反方向的手掌根緊貼于骶髂關節(壓痛點),另一手疊加于推手之上,向下按壓,保持用力方向與骶髂關節面、患肢軸線均垂直,當按壓到阻力最大位置時,通過腰部力量向前發力,控制力度為 500~1 000 N,聽到骶髂關節“咔嗒”響聲或手下骶髂關節產生移動感,手法結束。治療隔天進行,每周3次,共治療4周。

1.4 觀察指標

應用疼痛視覺評分量表(VAS),評估兩組治療前后疼痛程度,總分 10分,評分越高則疼痛越嚴重;應用Oswestry 腰痛功能障礙指數(ODI)問卷評估兩組治療前后功能評分情況。

1.5 統計方法

應用統計學軟件SPSS 22.0進行統計學分析,數據結果以(±s)表示,治療前后功能評分比較采用配對t 檢驗,統計結果以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

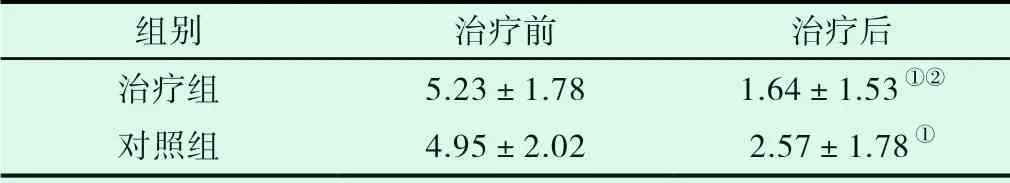

2.1 疼痛情況

治療前兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療前后比較,治療后兩組VAS評分均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05),治療后兩組比較,VAS評分治療組顯著低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后VAS評分比較

表1 兩組患者治療前后VAS評分比較

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

組別 治療前 治療后治療組 5.23±1.78 1.64±1.53①②對照組 4.95±2.02 2.57±1.78①

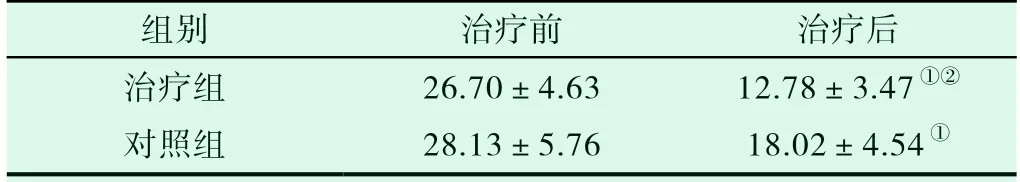

2.2 功能障礙情況

治療前兩組患者 ODI 評分差異無統計學意義(P>0.05)。治療前后兩組ODI評分均低于治療前,差異有統計學意義(P<0.05),治療后兩組比較,治療組ODI評分顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后ODI評分比較

表2 兩組患者治療前后ODI評分比較

注:與治療前比較,①P<0.05;與對照組比較,②P<0.05

組別 治療前 治療后治療組 26.70±4.63 12.78±3.47①②對照組 28.13±5.76 18.02±4.54①

3 討論

非特異性下腰痛發病機制十分復雜。近年來,人們逐漸認識到骶髂關節功能障礙是導致人體下腰痛的關鍵因素[5,6]。研究表明骶骨傾斜度增大與 LBP 密切相關,是導致LBP 的一個不可忽視的因素。骶骨與髂骨所形成的骶髂關節,為上身提供穩定而靈活的支撐,是緩沖盆骨及下肢受力、維持身體平衡的關鍵樞紐結構[7]。骶髂關節穩定性極高而運動范圍非常小,較易受到各種損傷,如機械力或因其他負面因素損壞周邊肌肉組織或關節韌帶,而導致關節功能紊亂,長時間失衡便會引發下腰痛,是導致下腰痛的重要危險因素,為臨床治療非特異性下腰痛提供了新的思路。

本研究結果顯示,骶髂關節調整組患者與對照組相比,無論是疼痛癥狀還是功能障礙指數評分方便,均體現出較好的療效。骶髂關節調整手法是一種復合手法,運用整合化一的思想,緩解疼痛的同時,更側重于調整整個盆骨部位生物力學平衡,矯正骶髂關節移位使之回歸人體重力線,從而保持穩定平衡[8,9]。常規的功能鍛煉、手法治療不能徹底糾正骶髂關節錯位,恢復人體力線平衡,無法從根本上消除下腰痛的重要致病因素,這也可能是骶髂關節調整療效較佳的生物力學因素。因此骶髂關節調整作為非特異性下腰痛的一種新的治療思路,值得進一步研究應用,以便更好地指導臨床,全面更有效地改善慢性非特異性下腰痛患者的生活質量。