人工全膝關節置換術(TKA)對治療膝關節骨性關節炎 的應用及HSS膝關節評分分析

馬永強,馬濤,刑瑞平,王浩汀,秦永輝

(石家莊市第二醫院 骨一科,河北 石家莊)

0 引言

膝關節骨關節炎是一種由膝關節軟骨退變引起的慢性骨關節病,又稱增生性骨關節炎和退行性骨關節病。它是中老年人常見的關節疾病之一,可引起關節畸形和疼痛。以及不同程度的聯合活動限制。主要臨床癥狀為關節疼痛、關節僵硬、關節活動受限,嚴重影響患者的健康和生活質量。骨性關節炎是臨床常見的膝關節炎癥性疾病,多見于老年人。本病是一種以骨再生、關節軟骨下緣丟失和變性為特征的慢性關節炎,嚴重影響了患者的日常生活,臨床治療主要是采取手術治療來改善膝關節功能。近年來,人工膝關節置換術((TKA))得到了廣泛的應用。人工膝關節置換術可以有效改善膝關節功能,增強關節穩定性,矯正關節畸形等。臨床實踐證明,人工膝關節置換術治療膝關節骨性關節炎的優良率達90%以上。本研究探索了人工全膝關節置換術(TKA)的治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

入組本院科室收治的膝關節骨性關節炎患者共70例,入組時間2019年2月至2020年1月,隨機分組,其中,對照組男/女:21/14,患病時間短1年,長3年,平均患病(1.34±0.24)年。年齡62-78歲,平均(65.26±2.21)歲。觀察組男/女:22/13,患病時間短1年,長3年,平均患病(1.31±0.21)年。年齡61-78歲,平均(65.45±2.45)歲。兩組統計學比較顯示P大于0.05。

1.2 方法

對照組的患者給予藥物治療,給予布洛芬緩釋膠囊每次服用0.3g,每天兩次,塞來昔布膠囊每次0.2g,每天1次,治療1個月。

觀察組實施人工全膝關節置換術(TKA)治療。術前進行檢查,明確病灶位置和情況,術前禁食禁水8小時,協助患者選擇平臥體位,常規消毒鋪巾,給予氣囊止血帶控制壓力適宜,并做縱切口在膝前正中髕骨上方直至脛骨結節內側,逐層將軟組織切開,髕骨旁入路,將內側關節囊、支持帶和滑膜切開,進行髕骨外翻直至充分暴露膝關節。將外側半月板、前后交叉韌帶、增生滑膜、髕下脂肪墊等切除,并進行副韌帶脛骨內側松解,咬除周圍增生骨贅,充分顯露脛骨平臺以及股骨遠端,以髓內軸線進行股骨截骨定位,保證膝關節外翻5°~7°,并根據患者情況給予假體試模放置,滿意后給予假體安放,給予骨水泥固定,并對膝關節用生理鹽水沖洗和進行髕骨骨贅處理,給予引流管放置,常規縫合切口,術后給予抗感染治療。

1.3 觀察指標

比較兩組治療前后患者視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分、膝關節優良率、不良反應。

1.4 療效標準

優:膝功能正常,活動良好,無疼痛;良:關節功能改善,疼痛減輕;差:未達到以上標準。100%-率=總有效率[1]。

1.5 統計學方法

SPSS 26.0軟件處理數據,率的數據給予Pearson χ2統計,其他進行t檢驗,P<0.05表示差異有意義。

2 結果

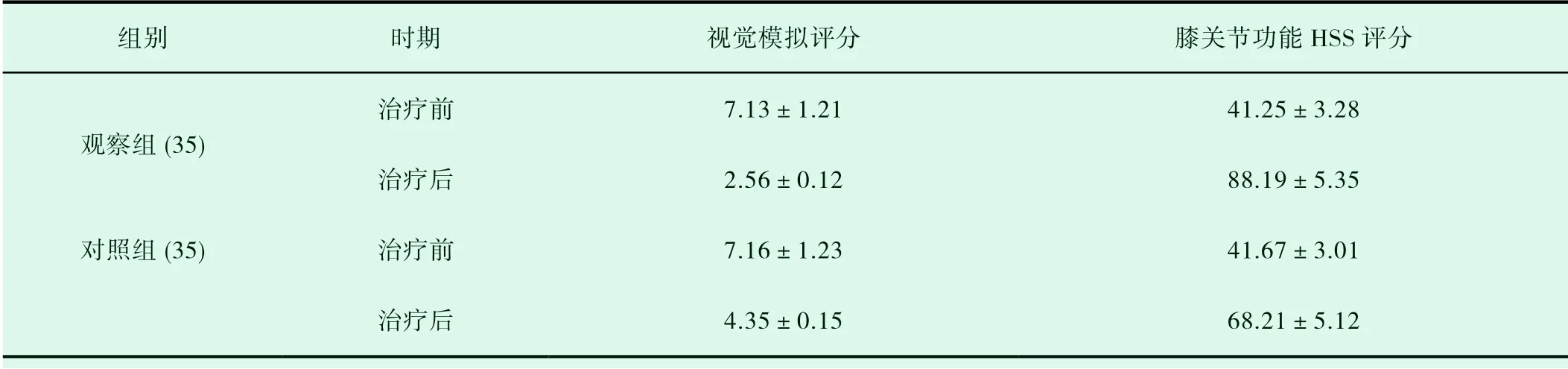

2.1 治療前后視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分比較

治療前二組病患視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分比較,P>0.05,而治療后觀察組視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分改善程度大于對照組改善程度,P<0.05。如表1。

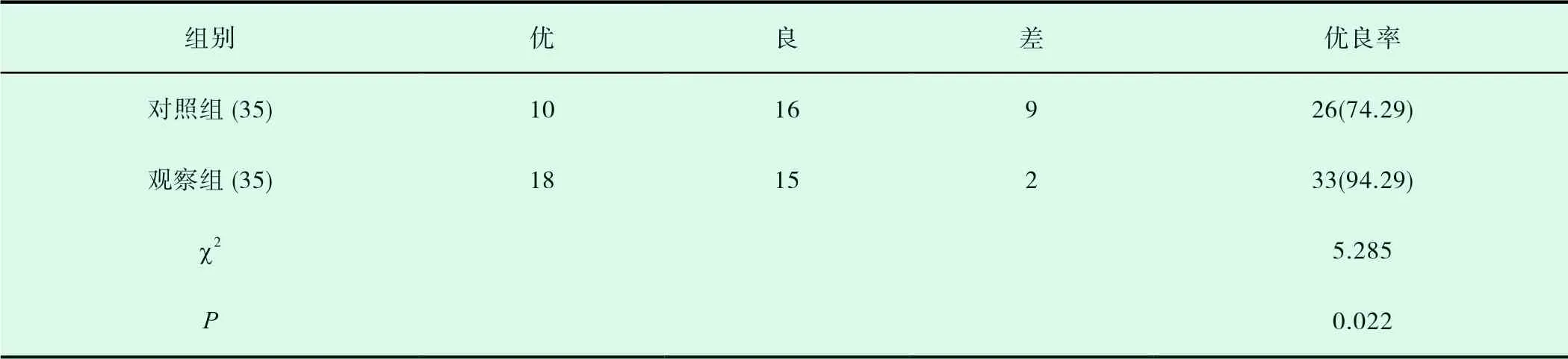

2.2 膝關節優良率比較

觀察組膝關節優良率高于對照組,P<0.05。如表2。

3 討論

膝關節骨關節炎的受累程度包括整個關節,以膝關節功能障礙和關節軟骨進行性退變為特征。由于大多數老年患者都有不同程度的骨質疏松癥或骨病變,隨著病程的發展,本病的癥狀加重。臨床資料顯示,在長期外翻畸形、內、外側變薄、嚴重磨損等因素影響下,老年重癥膝骨性關節炎患者疼痛和關節退行性變、功能障礙逐漸加重。

目前治療膝骨性關節炎的方法很多,如藥物、理療、運動、中醫等。雖然這些治療方法都能在一定程度上緩解患者的疼痛和臨床癥狀,但都存在治療時間長、見效慢等缺點。人工膝關節置換術是現階段治療膝關節骨性關節炎最有效的方法,主要是通過放置假體來釋放膝關節周圍軟組織,達到平衡軟組織的作用,幫助患者迅速恢復膝關節功能,矯正膝關節畸形[2]。

表2 兩組優良率比較[例數(%)]

表1 治療前后視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分比較

表1 治療前后視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分比較

組別 時期 視覺模擬評分 膝關節功能HSS評分治療前 7.13±1.21 41.25±3.28觀察組(35)治療后 2.56±0.12 88.19±5.35對照組(35) 治療前 7.16±1.23 41.67±3.01治療后 4.35±0.15 68.21±5.12

人工膝關節置換術應注意規范操作,如徹底去除患肢多余的骨贅,適當松解軟組織以達到韌帶平衡的目的,確認十字韌帶的緊密性。人工膝關節置換術應注意規范操作,如徹底去除患肢多余骨贅,適當松解軟組織以達到韌帶平衡的目的,并確認十字韌帶的緊密性[3]。雖然使用藥物和運動療法治療膝骨性關節炎可以在一定程度上緩解患者的臨床癥狀,改善骨關節功能,但起效慢,效果不明顯,有一定的局限性。人工膝關節置換術可以快速有效地幫助患者恢復關節功能,緩解患者的不適,幫助患者恢復正常的工作和生活。

手術過程要保證準確定位,松解軟組織、截骨后還要保證膝關節屈伸間隙。因此,術中保持韌帶平衡很重要,術中要充分了解骨贅。為了減少截骨術后屈曲攣縮,有必要打開關節囊,也有必要矯正關節外畸形[4-5]。 除此之外,還要加強術后康復鍛煉,術后主動和被動功能鍛煉可增加膝關節活動度,降低深靜脈血栓發生率。因此,應提高對術后功能鍛煉重要性的認識;加強術前教育和術后監督;并給予適當的術后指導;配備專門的康復醫生指導鍛煉。

另外,必須嚴格掌握全膝關節置換術的適應證和主要適應證[6]:第一是重度老年性骨關節炎伴膝關節內翻畸形。第二是類風濕性關節炎合并強直性攣縮。第三是創傷性或非化膿性關節炎,如晚期膝關節結核[7-8]。關節置換術的標準是疼痛、畸形并伴有X光片上明顯的關節炎改變。疼痛是主要指標。單純X線片無疼痛、無明顯畸形不能作為人工膝關節置換術的指征。第二是截骨要準確,術中正確放置脛骨和股骨導向器是保證脛骨和股骨各部分準確截骨的前提。因此,應該仔細確認每一步,特別是外翻和外旋的角度。可以先截少一點,如果截不夠,可以再截一次。還要注意假體的位置,股骨髁、脛骨平臺、髕骨假體往往與截骨面不同,股骨髁、脛骨平臺假體應向外側放置,髕骨假體應向內放置。應充分松解軟組織,尤其要松解后關節囊,以免損傷內、外側副韌帶,盡量減少手術出血量[9-10]。

本研究的成果中,觀察組治療后患者視覺模擬評分、膝關節功能HSS評分、膝關節優良率均優于對照組,P<0.05。兩組的不良反應比較則不存在明顯差異P>0.05。

綜上,纈沙坦與氨氯地平對于膝關節骨性關節炎的降壓作用更為確切,可短時間起效,膝關節優良率好且安全性高。