可調式脊柱外固定器保守治療胸腰椎壓縮骨折23例

朱金琨,胡亞平,黃瑜鋼,孟祥奇

(1.南京中醫藥大學,江蘇 南京;2.南京中醫藥大學附屬蘇州市中醫醫院,骨傷科,江蘇 蘇州)

0 引言

胸腰椎壓縮骨折是臨床最常見的脊柱骨折,約占脊柱骨折的90%[1]。隨著我國人口老齡化進程加快以及近年來交通運輸業、建筑業的迅速發展,胸腰椎壓縮骨折的發病率也越來越高。骨折大多發生于T11-L2節段,其中85.2%-91.4%是無脊髓神經損傷的患者,以老年人占絕大多數,多為單純性、穩定性骨折[2]。目前,多數學者[3]認為對于不穩定性且伴有神經損傷的患者需要手術治療,對于穩定且無神經損傷的可行保守治療[4]。現我院有國家發明專利及實用發明專利-可調式脊柱外固定器,2017年04月至2018年10月投入臨床應用23例,療效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選擇2017年04月至2018年10月于蘇州市中醫醫院骨傷科門診保守治療且符合《中醫正骨學》[5]及《脊柱外科學》[6]胸腰椎壓縮骨折診斷標準的患者23例為研究對象。

1.2 納入標準

①年齡20-80歲;②新鮮壓縮骨折,未行任何治療;③X片、CT示錐體后柱完整,無神經損傷癥狀;④既往無相關疾病;⑤溝通良好簽署知情同意書。

1.3 排除標準

①繼發的病理性骨折;②合并有其他部位嚴重外傷;③有其他嚴重內科疾病不能耐受者。

1.4 一般資料

本組病人23例,其中男性14例,女性9例;年齡27~76歲,平均(52.61±12.93歲;療程最長75d,最短56d,平均(62.96±3.98)d;其中T71例,T81例,T101例,T126例,L19例,L24例,L31例;骨密度T值平均(-1.84±0.512)g/cm2。23例患者中高血壓病患者11例,2型糖尿病患者7例,其他內科病史患者1例。

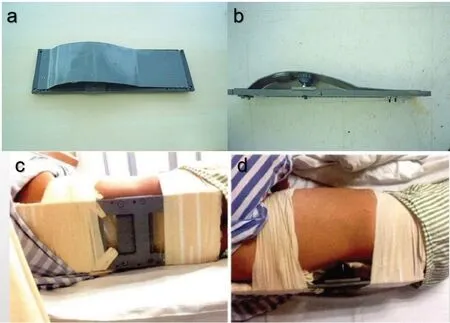

1.5 治療方法

17例患者均行手法復位+可調式脊柱外固定器保守治療。保守治療方法如下:囑患者脫去上衣,俯臥于硬板床上。2助手分別站于患者頭頸兩側,分別以一手繞至患者腋下,另一手拖住患者肩部,使患者上半身脫離床面;同時另外2名助手站于大腿兩側,環抱大腿,用力使患者完全抬離硬板床,并分別于前后方向牽引患者。術者站于患者右側,找到骨折部位,將雙手掌根疊加,在垂直于身體水平線方向上使用中醫手法復位(震顫、揉捻及按壓等)3-5分鐘。復位完成后,調整好合適的角度,使用繃帶將可調式脊柱外固定器(見圖1)固定于患者后背。患者需臥床4-6周,4周內需予腰背肌功能鍛煉,如“飛燕式”、“五點支撐法”等;4周后可適當坐起,但不準下地負重;6周后若復查未見明顯異常,予拆除外固定支具,下地輔助行走;8周后基本如常人行走。

所有患者均予口服骨折合劑20mL 3次/d促進骨折愈合,急性期患者需注意觀察患者大小便情況,若大便不通暢予開塞露外用(馬應龍藥業集團有限公司)通便;急性期疼痛劇烈者予口服西樂葆(輝瑞制藥有限公司)200mg2次/d鎮痛;高齡合并骨質疏松癥患者2例,予口服骨化三醇軟膠囊0.25ug3次/d補鈣。其中3例患者輔助以針灸等理療加快康復。

圖1 a:可調式脊柱外固定器俯視圖 b:可調式脊柱外固定器側視圖 c:可調式脊柱外固定器繃帶固定后正位 d:可調式脊柱外固定器繃帶固定后正位

1.6 觀察指標

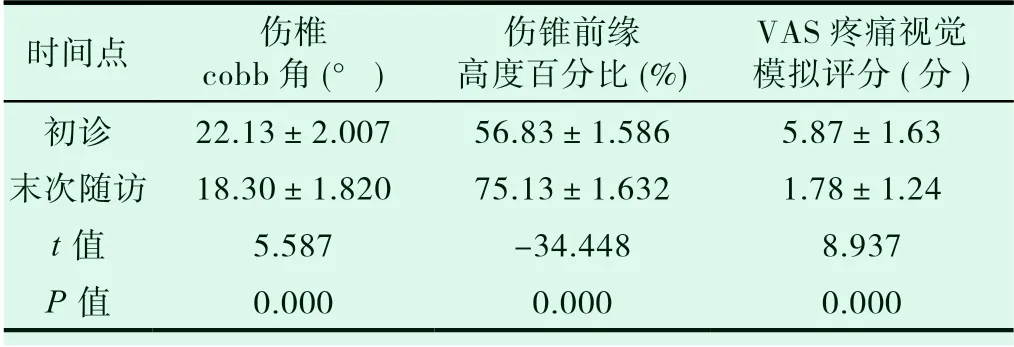

影像學評價采用傷椎后凸cobb角、傷錐前緣高度百分比(%);臨床療效采用疼痛視覺模擬評分(VAS)。

1.7 統計學處理

2名研究生完成數據的采集、錄入與核對,并用SPSS 22.0進行數據分析與處理。若觀察指標干預前后差值(d)符合正態分布,則用均數±標準差(±s) 表示,配對t檢驗分析,反之用中位數、四分位數[M(Q25,Q75)] 表示,非參數檢驗分析。P<0.05表明差異有統計學意義。結果(見表1)。

表1 23例患者初診與末次隨訪測量結果與比較(±s)

2 結果

2.1 臨床結果

所有患者均已完成治療,臨床效果滿意度高。23例患者治療前與治療1年后相比,經配對t檢驗,VAS評分由初診時(5.87±1.63)下降至(1.78±1.24),差異有統計學意義(t=8.937,P<0.001)。

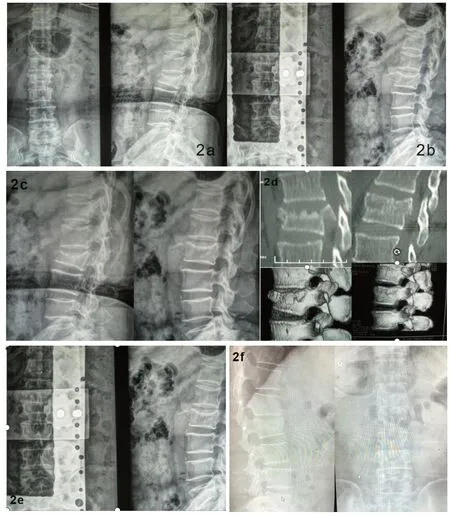

2.2 影像評價結果

23例患者經手法復位+可調式脊柱外固定器治療后,經配對t檢驗,可見傷椎cobb角初診時(22.13±2.007)下降至(18.30±1.820),差異有統計學意義(P<0.001);末次隨訪時傷錐前緣高度百分比較初診時顯著增大,差異具有統計學意義(P<0.001)。典型病例影像見圖2。

圖2 2a:患者治療前腰椎正側位 2b:治療后腰椎正側位 2c:治療前后腰椎側位對比片 2d:治療前后腰椎三維CT+平掃對比圖 2e:治療后2月腰椎正側位片 2f:治療1年后腰椎正側位片

3 討論

胸腰椎壓縮骨折發病機制復雜,在多種生理病理因素作用下,使脊柱椎體生物力學改變,骨骼強度下降,導致輕微外力即可發生壓縮骨折[7]。研究表明,部分學者[8-9]采用臥硬板床、墊枕法等保守方式,在Cobb角、傷椎矢狀位指數、椎體前緣高度的壓縮率及腰背肌功能等方面取得良好效果。而本組23例患者治療前后VAS評分、傷椎后凸cobb角及傷錐前緣高度百分比均具有統計學意義,說明手法復位+可調式脊柱外固定器亦值得臨床推廣。

目前來講,手術治療胸腰椎壓縮骨折主要是依據Denis提出的脊柱損傷“三柱”理論[10],無論選擇何種手術方式,創傷大、并發癥多的問題都不可避免[11]。現今常規的手術方式有三種:椎弓根內固定、PVP及PKP,他們各有優缺點。椎弓根內固定提供了堅強的內固定,使患者能更早進行功能鍛煉,減少了繼發性神經損傷、腰背部疼痛等并發癥發生的概率[12]。但缺點也很明顯,中老年人骨質的流失會使椎弓根固定的穩定性降低,造成椎弓根松動、移位、甚至脫出;另一方面,若單純使用椎弓根釘復位,容易形成“空心椎”或者“蛋殼椎”。PVP則可以更明顯的緩解疼痛[13],但不能為傷椎提供持續穩定的內固定,因此很難恢復傷椎原來的高度,從而繼發慢性腰痛、臨近椎體再骨折等疾病[14-16]。PKP能有效恢復椎體高度,減少骨水泥滲漏,但是手術時間長、費用高,部分患者難以承受。相關研究發現,骨質疏松及穿刺位置不靠近終板可能導致復位不佳,這些情況時有發生。此外,通過前瞻性研究及Meta分析[17-18], 長期隨訪表明在患者功能恢復及疼痛緩解等方面,手術治療并沒有明顯優勢,而且手術費用更高、術后并發癥更多。隨著近年來科技的發展,微創和腔鏡技術也逐漸應用于脊柱外科手術中,但是目前仍處于起步階段,是否臨床效果更好,依舊缺乏高質量的前瞻性隨機試驗支持[19]。

中醫在治療胸腰椎壓縮性骨折方面有著獨特的優勢,相比于現代手術療法,它具有簡、便、驗、廉的特點。目前已應用于臨床的復位固定方法有通木療法[20]、顱盆環[21]、充氣式彈性脊柱牽引器外固定[22]等。但是在長期醫療實踐中,我們發現傳統的治療手法存在很多問題。墊枕法對于墊枕的寬度、高度缺乏系統的規范,而且患者臥床時難以保持過伸體位,壓縮椎體很難維持整復初期的高度[23]。石膏背心固定牢固,但缺乏彈性,易造成脊柱僵硬、肌肉萎縮、脊柱后突畸形、腰部隱痛等后遺癥狀。因此,中醫傳統手法復位后,有效舒適的外固定器是維持有效復位、避免脊柱后凸畸形的關鍵技術。

可調式脊柱外固定器結合傳統手法復位治療胸腰椎壓縮骨折,是立于傳統又突破傳統的新型治療方式。本研究將現代醫學技術手段應用于中醫領域,結合現代力學原理,不僅能恢復壓縮骨折的傷椎高度,又解決了有效維持得問題。為不適合手術或拒絕手術的患者提供了一種低風險、少痛苦、低費用的治療方案。可調式脊柱外固定器可因人而異調整適宜高度[24],經過臨床實踐證明,對胸腰椎壓縮骨折的傷椎高度的恢復和維持達到了滿意的效果。

本技術融手法復位、夾板固定于一體,以非手術手段在治療胸腰椎椎體壓縮骨折方面取得良好的臨床效果,具有鮮明的中醫藥特色和優勢,降低患者醫療費用,免除手術所帶來的痛苦,具有廣泛的經濟和社會效益,具有重大的理論和實際意義。但本研究為小樣本預實驗,樣本容量小、隨訪時間較短且未進行隨機對照,使研究結果存在一定的局限性,有待于后期開展隨機大樣本臨床遠期療效觀察。