手術時機對高齡股骨粗隆間骨折PFNA術后的影響

于漢通,卞泗善

(山東中醫藥大學,山東 濟南)

0 引言

股骨粗隆間骨折是最常見的髖部骨折類型里的一種,約占髖部骨折的36%,同時其發生率約占全身骨折的3%~4%[1]。如今,股骨粗隆間骨折行手術治療的療效已經得到廣泛肯定。但是最佳的手術時間問題仍然是眾說紛紜。有研究認為,越早的進行手術可以減少髖部組織的損傷程度,對于保留血供是更優質的選擇。但有研究人員表明,如過早手術會提高患者術后患下肢靜脈血栓的幾率[2]。本研究以60名符合納入標準的患者作為數據基礎,探討手術時機對于高齡的股骨粗隆間骨折患者行PFNA手術后的預后影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選自山東省中醫院骨科的2017年至2019年收治的60名高齡股骨粗隆間骨折患者,納入標準:(1)根據影像學資料、臨床診斷及患者狀況,選取屬于粗隆間骨折的患者;(2)患者屬于年齡大于80歲的高齡患者;(3)閉合性骨折;(4)對治療方案知情同意者;(5)同意在本院進行PFNA手術且能夠積極配合者;(6)術前檢查未發現深靜脈血栓。排除標準:(1)不符合納入標準的患者;(2)合并多系統疾患;(3)病理性骨折患者;(4)伴有精神疾病;(5)術中采用擴髓處理。

隨機分為觀察組與對照組,其中觀察組30例,男14例,女16例,年齡80~94歲,平均(87.63±6.42)歲;對照組30例,男13例,女17例,年齡82~97歲,平均(88.47±6.86)歲。觀察組及對照組的患者在一般資料方面比較無統計學差異(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

觀察組為受傷40h內進行手術的患者,對照組為受傷48h后進行手術的患者,兩者入院后進行相應的檢查及活血化瘀消腫治療后進行手術。手術方式:腰麻成功后,利用牽引床復位骨折,患肢維持在旋轉中立位情況下恢復頸干角,c臂透視下將骨折復位達到標準,消毒鋪巾后貼護皮膜,于股骨粗隆的頂點延長線向上約3-6cm處做一手術切口: C臂透視下,根據骨折類型選擇適合進針點,置入導針后插主釘,復位骨折端,控制好主釘深度,將螺旋刀片控制在股骨頸中下三分之一,先安裝導向器,透視下將導針打至關節面下0.5cm-1cm,通過側位透視明確導針具體位置,將螺旋刀片打至關節面下0.5cm-1cm;最后打入交鎖螺釘。透視下見骨折復位完好后,清點紗布器械,逐層縫合切口[3]。

1.3 觀察指標

對兩組患者術后并發癥的發生概率做出比對分析,對兩組患者術后一個月及一年的死亡率做出對比與分析。

1.4 統計學方法

采用統計學軟件SPSS 22.0版對數據進行統計分析,計數資料以百分數(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

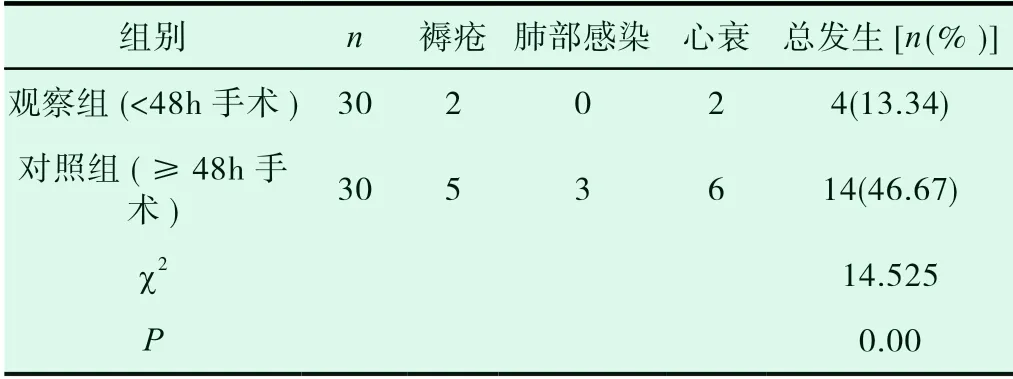

2.1 兩組患者并發癥對比

觀察組患者的并發癥發生率為13.34%,明顯低于對照組的46.67%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者并發癥對比

2.2 兩組患者術后一個月及一年死亡率對比

觀察組患者術后一個月的死亡率為3.03%、一年的死亡率為15.15%,明顯低于對照組患者的9.09%和24.24%,兩組數據差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

3 結論

根據臨床統計,股骨粗隆間骨折占老年髖部骨折的50%,年齡與股骨粗隆間骨折發病率呈正相關[4]。我國逐步進入老齡社會,老年患者股骨粗隆間骨折概率不斷呈逐年上升,老年人的生活質量受到威脅[5]。多數學者都贊同內固定的方式解決老年股骨粗隆骨折,手術治療的主要目的就是防止髖內翻、減少并發癥,讓患者早期下床活動[6,7,8]。多數學者提倡盡快手術,恢復老年人活動[9]。臨床上多用手術內固定方式解決此類骨折,PFNA優勢在出血少,創口小,對老年人的傷害低,得到廣泛認可[10]。老年患者長期臥床情況下并發癥患病幾率大大增加[11]。早期手術,也會減少患者家屬的時間精力付出。對于高齡患者,評估后越早進行手術對患者越有利,術后1年病死率大大降低[12]。更多的研究[13-16]表明這一觀點。

表2 兩組患者術后一個月及一年死亡率對比

綜上所述,越早的進行手術可以降低高齡患者術后的并發癥及術后一個月及一年的死亡概率。