耳穴埋籽聯合內關、足三里穴微針針刺防治結直腸癌化療所致惡心嘔吐的效果及護理研究

費娟

(南通市中醫院日間病房,江蘇 南通)

0 引言

結腸直腸癌屬于消化道常見惡性腫瘤,由于該疾病存在解剖關系復雜的特點,因此手術治療往往無法達到預期效果,存在一定局限性,因此臨床上以配合化療更為常見[1]。但化療容易導致多種不良反應發生,其中以胃腸道反應最為常見,以惡心嘔吐為主要反應癥狀[2]。本次研究對在我院化療并存在惡心嘔吐癥狀的結直腸癌患者采用不同方法進行治療,旨在探討不同治療方法實際應用效果之間的差異性。具體內容如下。

1 對象和方法

1.1 對象

采集2017年08月至2019年08月于我院接受化療的結直腸癌患者110例,所有患者均存在惡心嘔吐癥狀,通過隨機法分為55例對照組與55例研究組。其中對照組男性33例,女性22例,年齡為34-65歲,平均(46.15±7.37)歲;研究組男性35例,女性20例,年齡為35-66歲,平均(45.87±6.93)歲。經過對比后,兩組一般資料差異小且無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 治療方法

對照組:本組患者接受常規藥物治療,具體治療藥物包括:地塞米松、格拉司瓊、泮托拉唑、甲氧氯普胺等。

研究組:本組患者接受耳穴埋籽聯合內關、足三里穴微針針刺治療,具體操作方法為:確認患者皮膚情況后,選取雙耳部位相應穴位,以神門、賁門、交感及胃作為主穴位,以脾、肝、皮質下作為配穴,通過乙醇消毒后,使王不留行籽貼于上述各穴位處,再以大拇指和食指對其進行按壓,以脹感、麻感、痛感為得氣標準,以3d為留貼時間,并定期更換。再利用微針(撳針)來刺激人體的內關及足三里穴位,通過針體的刺激和壓力會使埋針局部組織釋放5-羥色胺(5-HT)等物質,進而行衛氣,通孫絡,養衛陽,起到標本兼治、防治化療引起的惡心嘔吐的作用。撳針形狀與圖釘相似,針柄扁平,針身較細(針長0.4~1.6mm,直徑0.33mm),且能留置人體,不影響患者的行動,通過每日反復多次的按壓來刺激穴位,達到持續針灸的效果,它操作簡單、效果佳、疼痛感弱、適用范圍廣。操作方 法:首先讓患者采取舒適體位,操作者先用75%乙醇棉球消毒局部皮膚,然后取出微針,撕去剝離紙,將微針貼于上述穴位上,再按壓微針以刺激局部穴位,產生電效應,且按壓力度由輕至重,以病人局部出現酸、麻、脹、痛、熱感為宜,微針持續留置人體,隔天更換,每天按壓3-4次,每次5-10min。

1.2.2 護理措施

具體護理措施為:①為患者詳細講解耳穴埋籽與內關、足三里穴微針針刺治療目的,使其明確治療重要性,有助于提高治療依從性;②護理人員應當根據患者臨床資料進行排除,對于存在治療禁忌證患者不可采用相應方法進行治療;③指導患者定期對耳穴進行按壓,通過對局部穴位的不斷刺激以促進治療效果的提高;④對膠布脫落情況進行檢查,如存在脫落情況需及時更換;指導患者保持耳廓及針刺穴位處皮膚的清潔干燥;⑤做好常規心理疏導、飲食指導等常規護理。

1.3 觀察指標

(1)根據惡心癥狀及嘔吐癥狀發生時間段的不同進行分類,可分為:急性惡心嘔吐(發生于化療24h內)與延遲性惡心嘔吐(發生于化療24h后,可持續7d以上)。

(2)按照相關標準對惡心癥狀及嘔吐癥狀進行分級,其中嘔吐可分為0-Ⅳ級,0級:未出現惡心及嘔吐情況;Ⅰ級:存在輕度惡心,嘔吐次數為每日1-2次;Ⅱ級:存在中度惡心,嘔吐次數為每日3-5次;Ⅲ級:存在重度惡心,嘔吐次數為每日5-8次,需接受相應治療;Ⅳ級:存在頑固性嘔吐,且難以進行控制。

(3)根據上述分級標準對兩組患者急性惡心嘔吐與延遲性惡心嘔吐治療效果進行評價,治愈:經過治療后,患者表現為0級癥狀;顯效:經過治療后,患者表現為Ⅰ級癥狀;有效:經過治療后,患者表現為Ⅱ級癥狀;無效:經過治療后,患者表現為Ⅲ級或者Ⅳ級癥狀。治療有效率=(治愈+顯效)/總例數×100%。

1.4 統計學分析

數據納入SPSS 23.0軟件中分析,計量資料比較采用t檢驗,并以(±s)表示,計數資料比較采用χ2檢驗,以率(%)表示,(P<0.05)為差異顯著,有統計學意義。

2 結果

2.1 研究組與對照組急性惡性嘔吐治療效果對比情況

經過對比后,相較于對照組,研究組急性癥狀治療有效率更高,組間差異大且有統計學意義(P<0.05)。如表1。

表1 研究組與對照組急性惡心嘔吐治療效果對比情況[n(%)]

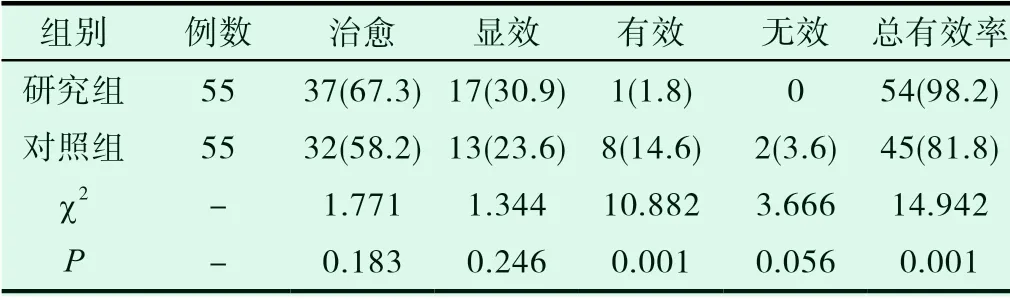

2.2 研究組與對照組延遲性惡性嘔吐治療效果對比情況

經過對比后,相較于對照組,研究組延遲性癥狀治療有效率更高,組間差異大且有統計學意義(P<0.05)。如表2。

表2 研究組與對照組延遲性惡心嘔吐治療效果對比情況[n(%)]

3 討論

化療為結直腸癌常見的臨床治療方法,在治療過程中容易引發不同程度的惡心及嘔吐癥狀,使患者生活質量受到影響,其主要原理為:化療相關藥物會對胃腸道壁形成強烈刺激,使細胞分泌出5-羥色胺,進而對小腸5-羥色胺受體造成嚴重不良影響,使得惡心嘔吐癥狀發生[3-4]。

常規治療藥物雖具備一定治療效果,但常規西藥療法副作用大,經濟負擔重,而配合中醫方法可進一步縮短療程,使副作用減輕,值得推廣應用[5]。在中醫認知中,化療后會使患者血脈淤阻及胃腸失司,導致惡心嘔吐情況發生[6]。針刺治療作為我國中醫常用的外治方法,具有操作方法簡便、疼痛感弱及適用范圍廣等優點,因此廣泛應用于臨床治療。在惡心嘔吐治療中,內關穴與足三里穴具有重要意義,其中內關穴針刺治療可達到理氣止痛及降逆和胃的功效;足三里穴針刺治療可使胃腸動力得到有效提高;兩者同時刺激可達到改善胃腸道應激綜合征,緩解相關癥狀的目的[7-8]。

耳穴埋籽主要通過對相應穴位的刺激,以達到疏通經脈與調和氣血的作用,其中神門穴具有緩解平滑肌痙攣的作用,可到止吐的功效;交感穴可對神經纖維活動進行調節,使惡心嘔吐癥狀得以緩解;胃穴具有理氣降逆的作用;肝穴具有健脾和胃的作用;脾穴具有和中止吐的作用;皮質下可對腦部興奮度進行調節,同樣可達到止吐功效[9-10]。該方法聯合內關、足三里穴微針針刺可進一步提高臨床效果,改善癥狀反應程度。

通過研究可發現,較于對照組,研究組急性癥狀治療有效率更高,組間差異大且有統計學意義;相較于對照組,研究組延遲性癥狀治療有效率更高,組間差異大且有統計學意義。

綜上所述,對于結直腸癌化療所致惡心嘔吐臨床治療中,可通過耳穴埋籽聯合內關、足三里穴微針針刺方法進行治療,該治療方法可有效改善急性及延遲性癥狀,使整體治療效果提高,具備較高臨床應用價值與推廣價值。