腹腔鏡下微創(chuàng)療法治療膽囊結(jié)石合并膽囊炎的臨床護理分析

吳霞,朱愛華

(江蘇省南通市通州區(qū)中醫(yī)院手術(shù)室,江蘇 南通)

0 引言

臨床資料顯示,膽囊結(jié)石主要發(fā)病于成人女性,且40歲后發(fā)病率則隨年齡增長而攀高。該病癥首選B超檢查,病人膽囊內(nèi)可見強回聲團,會移動,伴有聲影。膽囊炎在臨床上的發(fā)病率較高,可分為急性和慢性,且常與膽石癥合并存在[1]。病人就診時自述疼痛突然發(fā)作,十分劇烈,部分病人表示呈絞痛樣。本次研究膽囊結(jié)石合并膽囊炎病人,分別實施開腹手術(shù)與腹腔鏡下微創(chuàng)療法,作以下匯總。

1 資料與方法

1.1 一般資料

抽選科室內(nèi)接受手術(shù)療法的膽囊結(jié)石合并膽囊炎病人68例,均為我院2018年4月至2019年3月收治,數(shù)字表抽取法作為工具,隨機分組,對照組34人,年齡在29-70歲之間,平均(46.8±4.1)歲;已患病1-5年,平均(2.25±0.35)年。研究組內(nèi)同樣包含34人,年齡在31-73歲之間,平均(47.1±3.6)歲;已患病2-5年,平均(2.38±0.31)年。兩組病人以上一系列資料無顯著差異,P>0.05。

1.2 納入與排除原則

納入原則:①臨床確診為膽囊結(jié)石;②合并膽囊炎;③對研究內(nèi)容全然知情,自愿參與。排除原則:①存在手術(shù)禁忌癥;②治療依從性較差[2]。本次研究已通過倫理委員會的審核。

1.3 方法

1.3.1 對照組病人實施傳統(tǒng)開腹手術(shù)

綜合考慮病人的病癥、身體狀況實施具有針對性的治療措施。病人取仰臥位,全身麻醉后于右上腹的腹直肌及右肋緣下分別行一個切口,長度相同。開腹后將膽囊動脈與膽囊管剝離、固定,有序切除、取出膽囊,縫合膽囊床。作全面清洗,放置引流管后關(guān)閉腹腔,結(jié)束手術(shù)。

1.3.2 研究組實施腹腔鏡下微創(chuàng)療法

病人同樣取仰臥位,隨后實施全身麻醉。手術(shù)前將病人的氣腹壓控制在13-15mmHg范圍內(nèi)。術(shù)中以三孔治療法為主,手術(shù)操作孔以劍突下方切口為主。隨后利用腹腔鏡,全面觀察病人病變部位,順向切除膽囊,并由操作孔取出。作全面清洗,放置引流管后關(guān)閉腹腔,結(jié)束手術(shù)[3-4]。

1.4 觀察指標

術(shù)中密切觀察每位病人切口長度,出血量為多少,手術(shù)時長,并詳細記錄。術(shù)后觀察有無出現(xiàn)并發(fā)癥,利用相關(guān)量表調(diào)查病人的疼痛評分,記錄腸鳴音恢復(fù)時長及住院天數(shù)。

1.5 統(tǒng)計學(xué)方法

研究采用SPSS 18.0軟件提供數(shù)據(jù)支持,手術(shù)時長、術(shù)中出血量、切口長度、疼痛等級評分、腸鳴音恢復(fù)時長及住院天數(shù)以(±s)的形式表示,t檢驗;并發(fā)癥發(fā)生率以n(%)的形式表示,卡方檢驗;數(shù)據(jù)對比P<0.05,則表示差異具統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

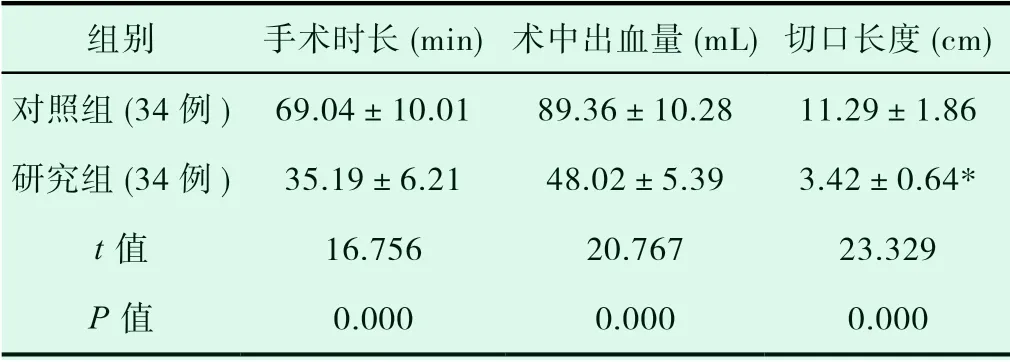

2.1 兩組病人手術(shù)相關(guān)指標對比

實施腹腔鏡下微創(chuàng)療法,研究組病人的手術(shù)時長平均縮短至(35.19±6.21)min;術(shù)中僅出血48.02ml左右;術(shù)中行切口長度縮減至(3.42±0.64)cm;以上數(shù)據(jù)與對照組相比,P<0.05。可詳查表1。

表1 兩組病人手術(shù)相關(guān)指標對比

表1 兩組病人手術(shù)相關(guān)指標對比

組別 手術(shù)時長(min)術(shù)中出血量(mL)切口長度(cm)對照組(34例) 69.04±10.01 89.36±10.28 11.29±1.86研究組(34例) 35.19±6.21 48.02±5.39 3.42±0.64*t值 16.756 20.767 23.329 P值 0.000 0.000 0.000

2.2 兩組病人術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生情況對比

研究組中有1位病人出現(xiàn)膽道損傷,2位病人切口感染,不良反應(yīng)發(fā)生率為6.25%;與對照組發(fā)生率22.92%相比P<0.05。可詳查表2。

表2 兩組病人術(shù)后并發(fā)癥發(fā)生情況對比 [n(%)]

2.3 兩組病人術(shù)后疼痛評分、腸鳴音恢復(fù)時長、住院天數(shù)對比

常規(guī)開腹手術(shù)完結(jié)后,對照組病人疼痛評分為(5.43±1.16)分,腸鳴音恢復(fù)時長為(47.04±8.01)h, 住院天數(shù)長達(9.36±1.28)d;微創(chuàng)療法完結(jié)后,研究組病人遭受痛感較輕,疼痛評分為(2.24±0.63)分;平均(24.19±5.08)h后腸鳴音恢復(fù);住院(5.02±1.01)d后病情穩(wěn)定,予以出院。以上數(shù)據(jù)與對照組相比,P<0.05。可詳查表3。

3 討論

膽囊結(jié)石發(fā)病與多種因素有關(guān),病人體內(nèi)膽固醇與膽汁酸濃度比例發(fā)生改變,最終形成結(jié)石[5]。多數(shù)病人無明顯癥狀,多在體檢時發(fā)現(xiàn)。部分病人臨床癥狀為膽絞痛、膽囊炎,癥狀出現(xiàn)后,約70%的病人會于一年內(nèi)復(fù)發(fā)。疼痛在病人飽餐、睡眠中翻身時出現(xiàn),多位于上腹部,陣發(fā)性或持續(xù)疼痛,同時伴有惡心、嘔吐、飽脹不適、噯氣等胃腸部反應(yīng),就診時易混淆為胃部疾病[6]。

腹腔鏡手術(shù)是近年來新發(fā)展起來的一種微創(chuàng)療法,指的是在病人腹部的不同部位作數(shù)個小切口,直徑一般正在5-12mm范圍內(nèi)。隨后,可通過切口插入手術(shù)器械,將圖像傳輸?shù)诫娨暺聊簧希髦吾t(yī)生可依據(jù)所觀察到的圖像,施行精確手術(shù)操作。腹腔鏡微創(chuàng)療法不牽動腹腔臟器,可以從不同角度進行檢查,探測范圍較廣,涉及一些很深入的位置,直觀檢查,避免漏診、誤診[7]。該療法全過程均在密閉的腹腔內(nèi)進行,不易受到干擾,病人創(chuàng)傷遠遠小于開腹手術(shù),術(shù)后恢復(fù)情況更好,并發(fā)癥較少,極少發(fā)生后遺癥。常規(guī)開腹手術(shù)切口長達10cm,術(shù)后易致長線狀疤痕,影響皮膚美觀[8]。而腹腔鏡下微創(chuàng)療法無需開刀,病人病變部位不會與紗布和手產(chǎn)生接觸,因此病人術(shù)后出現(xiàn)感染及盆腔粘連的幾率極小,更加安全。

第二部分的結(jié)果中,研究組病人手術(shù)時長平均縮短至(35.19±9.21)min;術(shù)中行切口長度縮減至(3.42±0.64)cm;術(shù)中出血量及病人遭受的痛楚較少。關(guān)于并發(fā)癥,僅有3位病人發(fā)生感染及膽道損傷,實施相關(guān)應(yīng)對措施后完全消除。有力證實了腹腔鏡下微創(chuàng)療法的療效與安全性。

綜上所述,針對膽囊結(jié)石合并膽囊炎病人實施腹腔鏡下微創(chuàng)療法,病人手術(shù)時間縮短,術(shù)中出血較少,術(shù)后恢復(fù)情況好,并發(fā)癥少,該療法前景突出。