支路竊電網絡方程和實用化的損失評估

劉思賢

(國網山東省電力公司濟寧供電公司,山東 濟寧 272100)

0 引言

近年來,竊電現象高發,一直困擾著供電企業,嚴重影響著經營效益。一方面竊電現象擾亂了正常的供用電秩序,另一方面竊電也給電網安全帶來嚴重挑戰,尤其是高科技、隱蔽化、大額化的竊電手段給國家造成了嚴重的經濟損失。從竊電數據上看,高壓專用變壓器用戶竊電造成的損失占總竊電量的48.3%[1]。因此,研究高壓專用變壓器用戶竊電識別和損失評估具有一定的經濟價值和社會價值。

竊電的手段多種多樣,但無外乎改變電能計量的三要素:電壓、電流及兩者間的相位關系,改變三要素中的任意一個,均可使電能表反轉、停轉或者慢轉。竊電的基本方式有欠壓、失流、移相、擴大誤差以及無表、動表等高科技竊電方法[2]。針對用電側數據異常,有學者依托用電信息采集系統、一體化電量和線損管理系統開展了竊電監測和分析工作[3-5],對欠壓法和失流法竊電取得了較好的識別效果。但單純針對用電數據開展竊電監測工作存在局限性: 一是無法對全失壓法竊電與無表法竊電進行監測;二是對擴大誤差法等竊電方式下的損失電量追補計算缺乏依據,單純的更正系數法因電能表殘壓、三相不對稱負載造成較大誤差。

文獻[6-8]推導出竊電發生后,配電網絡電壓、電流、支路功率和竊電負荷之間的數據關系,提出了基于支路電流、支路電阻以及支路功率損耗作為判據,從配電網絡分析的角度實現竊電的識別,給出了損失電量的評估方法。針對低壓配電網絡,利用智能電表采集電壓數據和低壓拓撲結構,逐級迭代,實現中間節點電壓計算值比較分析,若小于0.3 V,則對應下游節點存在竊電嫌疑[9],該算法在損失電量的計算上,仍然依賴于臺區線路損耗數據。Berrisford 基于智能電能表電流和電壓數據,引入低壓配電網絡狀態估計的方法實現了竊電識別[10]。文獻[11]建立了支路電阻隨溫度變化的仿真模型,實現了非技術損耗的計算和估計,提高了竊電偵測成功率。文獻[12-16]基于用電大數據分析的方法,實現了竊電的監測。

現有竊電監測方法均沒有突破營配業務邊界,方法缺乏普遍適用性,不能對竊電產生的損失做出有效評估。因此,提出基于營配融合數據分析的高壓專用變壓器用戶竊電識別判據,從配電網絡的角度建立實際應用中更為常見的支路竊電分析模型。在實現竊電識別的基礎上,基于二分迭代法,實現了損失負荷的精準評估;針對量測數據不充分的配電網絡,結合了智能電能表量測數據,實現了損失電量的估算。

1 竊電判據

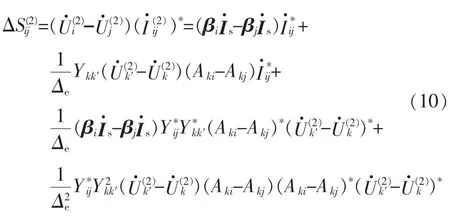

竊電會導致網絡運行方式變化,反映在局部區域或者局部元件上為自導納、互導納的變化。改變一條支路的狀態或者參數僅僅影響該支路兩端節點的自導納和不同節點之間互導納,因此,發生一條支路竊電后不必重新形成導納矩陣,只需要對原有導納矩陣相應修改。

在實際網絡中,難以單獨增加一個節點實施竊電,通常增加一條支路和一個對地節點實施竊電,所增加支路和對地節點在網絡量測系統中是未知的。如網絡中一條農用排灌分支線路實施竊電,量測系統遠程采集表碼無法正常獲取,造成長期未進行抄表算費,這種情況下,不僅會影響10 kV 同期線損的計算,長期不抄表還會給供電企業帶來經濟損失。

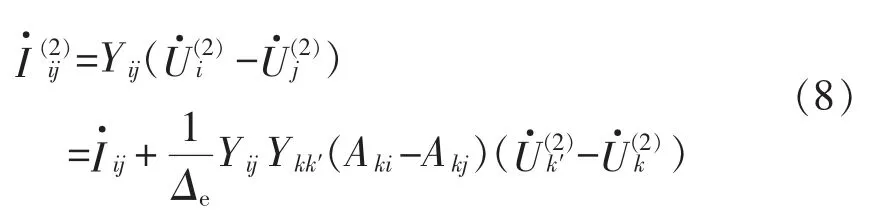

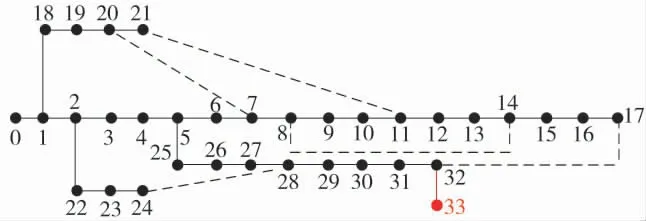

1.1 支路竊電時的節點電壓和支路損耗網絡方程

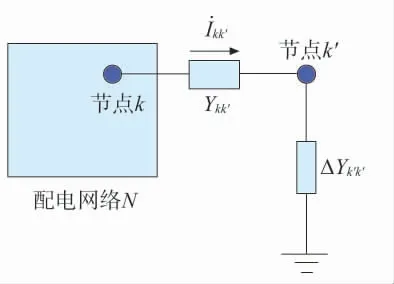

在系統斷面潮流已知的前提下,可將配電網絡等效為電路網絡[7]。假設一個配電網絡具有n 個節點,q 個電源,電源為已知量,以電流源描述,記為竊電發生后,電力系統發電機出力變化小,可近似為出力不變,即發電機的等效電流源不變。網絡如圖1 所示。

圖1 網絡中增加一條非法用電支路

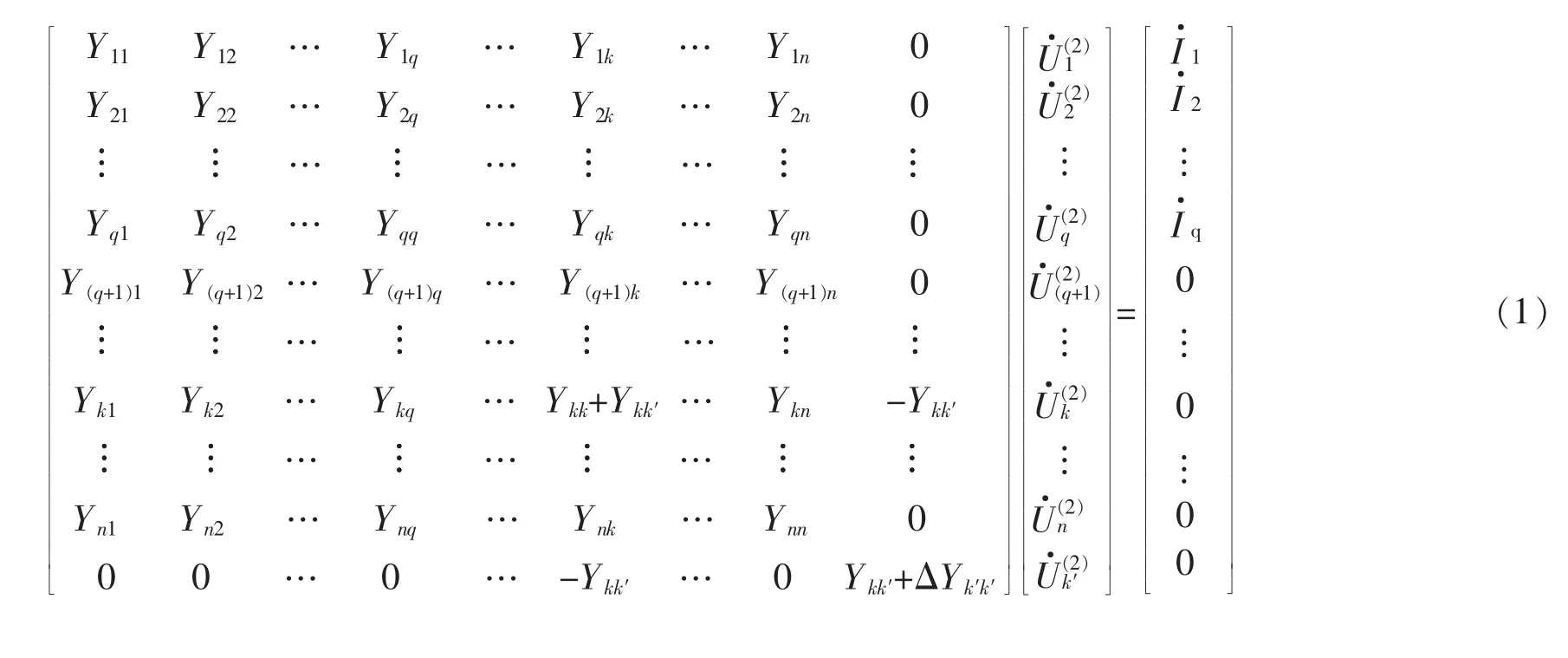

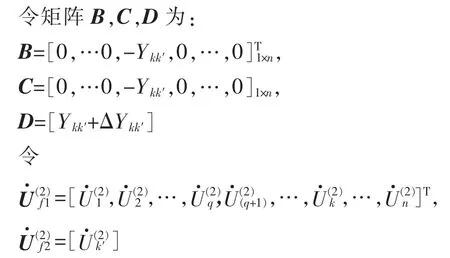

而圖1 中,從節點k 引出一條支路,增加不可測量節點k′,變化后的節點導納矩陣增加一階。新增加支路與原網絡節點k 相連接。原節點導納矩陣的元素Ykk改變,新增節點k′只通過支路Lkk′與原網絡中節點k 相連,而與其他節點不直接相連。因此,新節點導納矩陣中第n+1 列與第n+1 行非對角元素中除Yk(n+1)和Y(n+1)k外,其余均為0。變化后的節點電壓方程如式(1)所示。

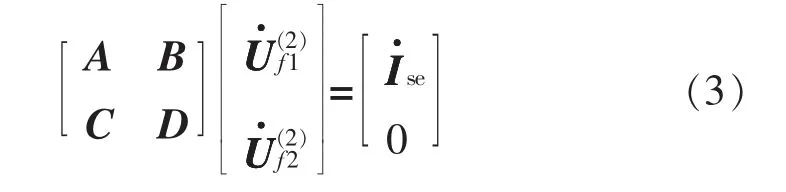

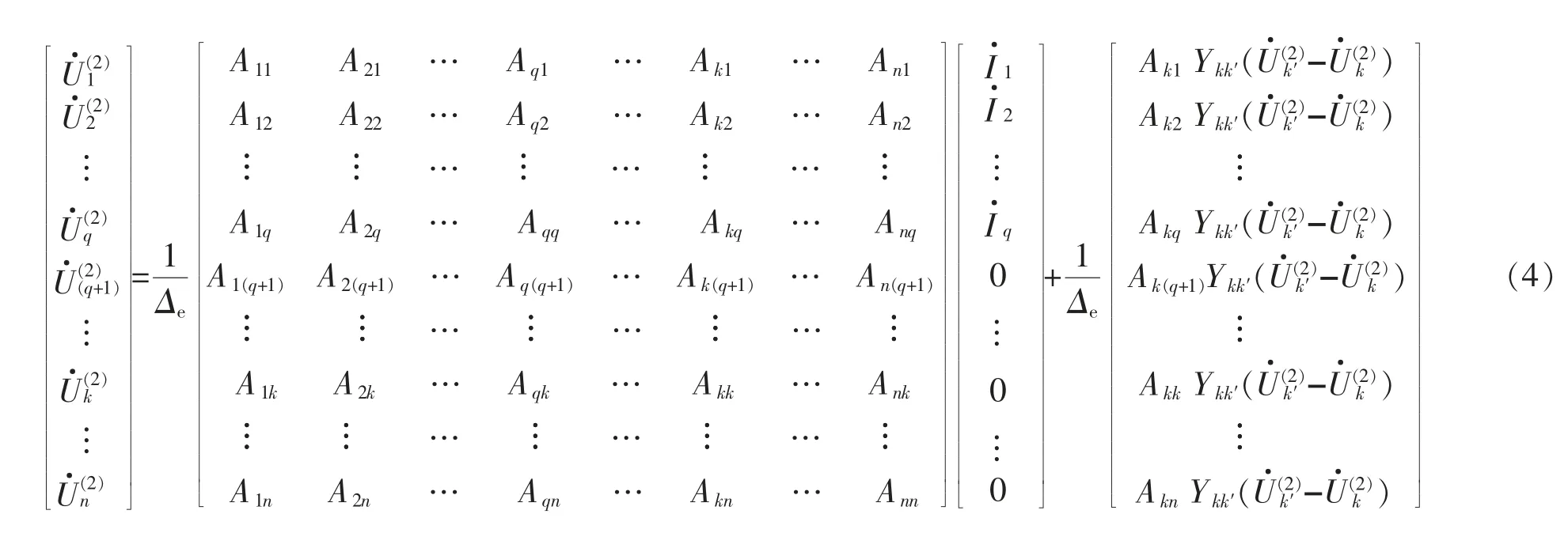

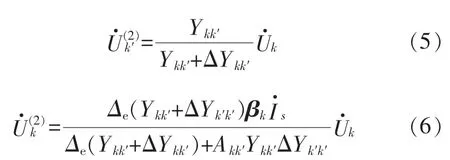

式(1)可寫為

式中:Δe為竊電發生前網絡節點導納矩陣對應行列式的值;]。由式(4)—式(6)可知,在網絡中其他參數不變的前提下,支路竊電發生后,節點k和k′的電壓與竊電支路導納和竊電負荷有關。

1)節點電壓變化。

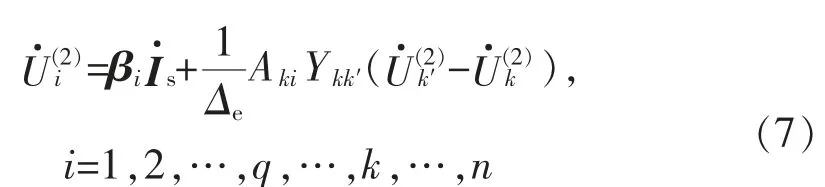

由式(4)可知,對于網絡中任一節點,由于竊電支路和竊電節點的存在,導致了節點電壓實際量測值小于竊電發生前量測值,且大于同一時刻由下游節點計算電壓值。竊電發生后節點i 電壓為

2)支路電流變化。

3)支路功率變化。

4)支路功率損耗變化。

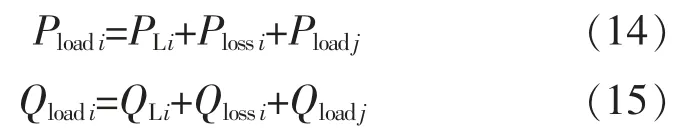

1.2 支路竊電時中間節點電壓的變化

當網絡中無竊電發生時,網絡中各節點電壓就保持一種穩定狀態,由于電壓數據可通過式(11)快速計算,各節點至末端計量點線路阻抗可通過節點電壓方程進行求解。通過監測節點電壓變化,實現竊電點識別。

式中:ΔU 為電壓降落的縱分量;δU 為電壓降落橫分量。

取網絡中任一支路i—j 為例,說明中間節點電壓迭代求解過程。

1)假定0 號節點的初始電壓為額定電壓Ubus。

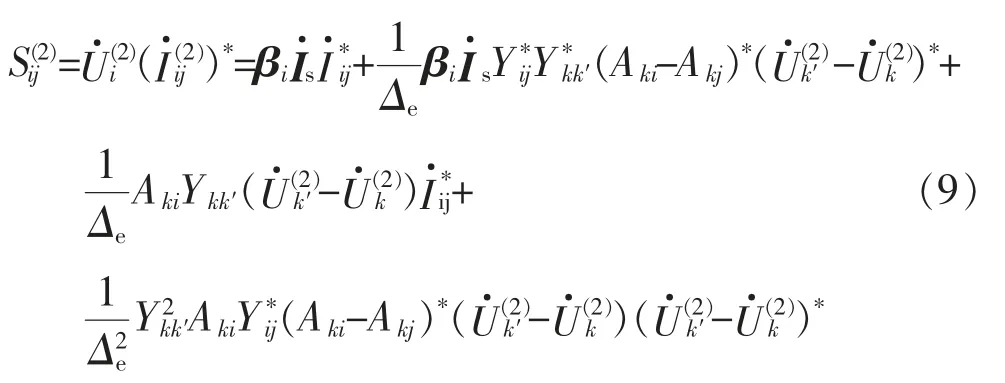

2)由末端向首端推算各個支路損耗以及功率分布。已知節點j 注入功率為Ploadj+jQloadj,初始電壓為Ubus_j,支路i—j 阻抗為Ri+jXi。

3)支路損耗為:

考慮節點i 的負荷PLi+jQLi,注入節點的功率為:

由于末端注入功率已知,可利用上述方法逐級計算首端節點的注入功率。

4)假定Ubus_i=Ubus_j,則支路電壓降落分量為:

由支路首端電壓求得支路末端電壓為

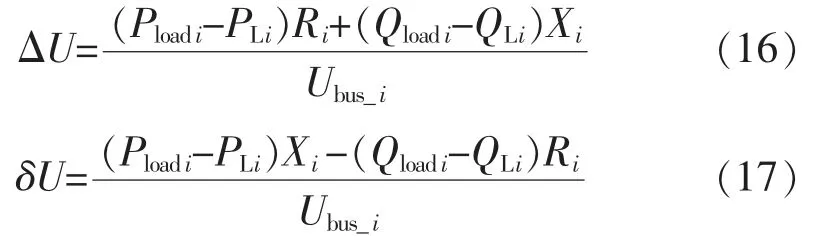

在配電網絡中,中間節點多為饋線終端(Feeder Terminal Unit,FTU)、站所終端(Distribution Terminal Unit,DTU)設備,可實現節點電壓監測。由末端計量點電壓、電流、有功功率與無功功率可求得末端節點到中間節點的支路阻抗,根據支路阻抗與末端計量點電壓求出中間節點的電壓。將中間節點電壓計算值與FTU 設備監測值比較,若電壓計算值小于監測值,則末端計量點或其附近節點存在異常,從而導致末端節點電壓降低。圖2 給出了由中間節點變化實現的竊電識別流程。

圖2 由中間節點電壓變化實現竊電識別流程

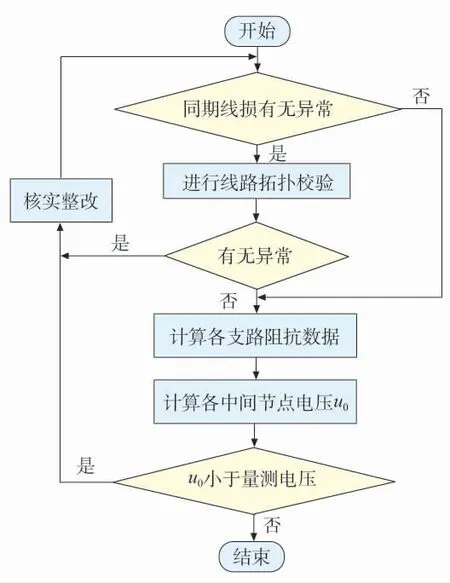

2 IEEE 33 節點模型的竊電支路識別

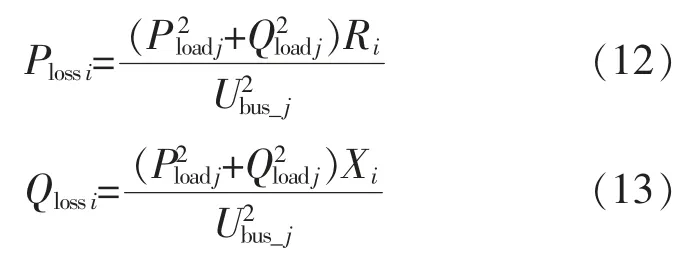

在仿真中,網絡開環運行,首端基準電壓12.66 kV。模擬支路竊電如圖3 所示,圖3 中紅色節點和支路為竊電支路。設定竊電負荷為60 kW,阻抗為0.341 0+j0.536 2 Ω。

圖3 改進的IEEE 33 節點配電網絡示意

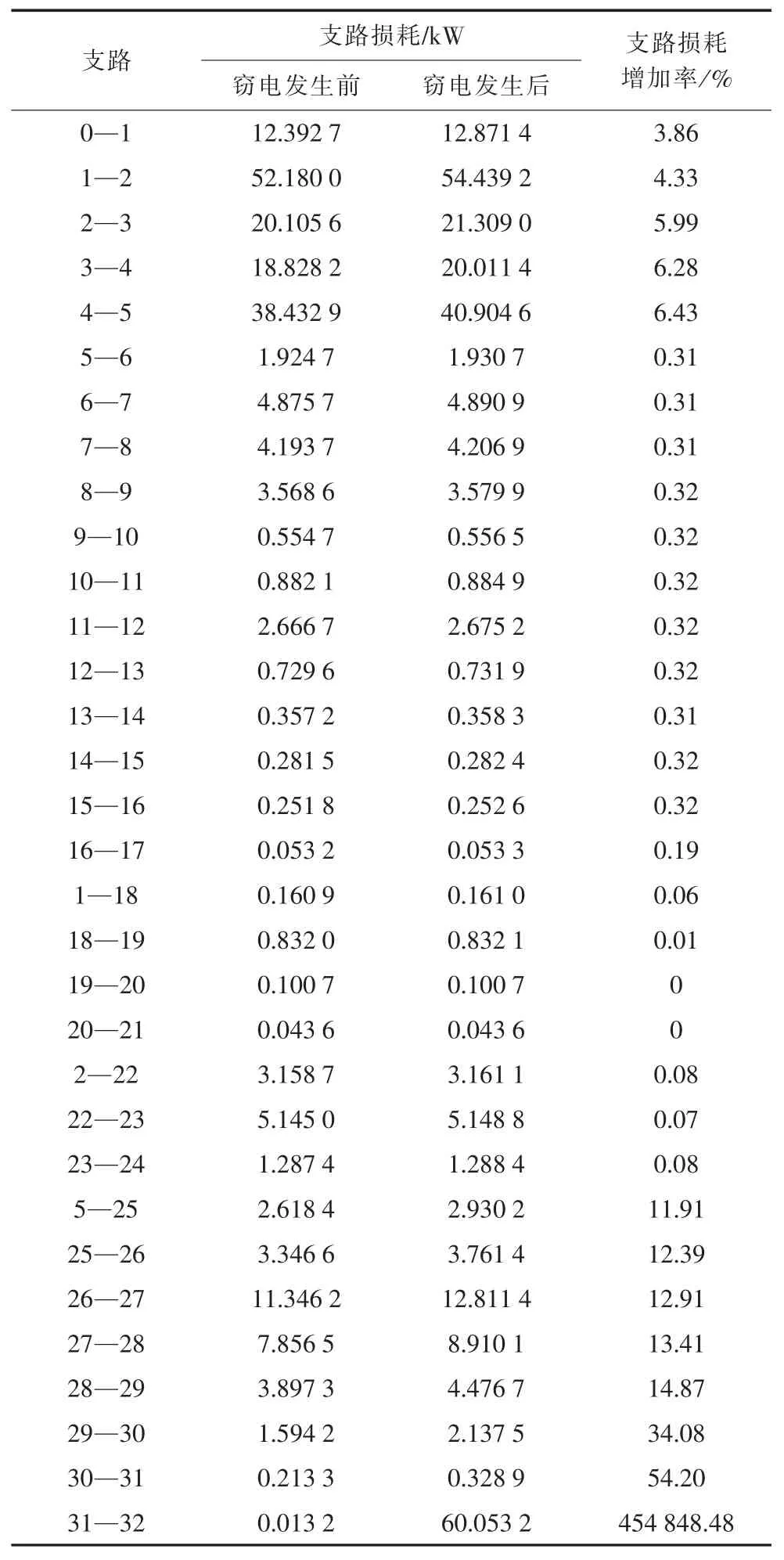

假設配電網絡中所有量測裝置可以實時采集、準確計量,每條支路首端和末端均裝有量測裝置,所有支路的統計損耗可準確計算,支路統計損耗為輸入電量減去輸出電量。若待計算支路和其他線路有聯絡開關聯絡,須對輸入電量進行修正,此時聯絡線路的輸入電量為總輸入電量減去聯絡線路輸入電量,而聯絡線路輸入電量為聯絡線路所有計量點電量之和。仿真結果如表1 所示。

表1 中支路損耗的增加率是計算的每條支路有功功率增加率,更好地模擬了實際情況。統計損耗增加率最大的支路附近存在竊電的可能性最大。并且,距離該支路越遠,有功功率損耗的增加越不明顯。支路31—32 統計損耗的增加率為454 848.48%,更直觀地反映了網絡中的異常情況。

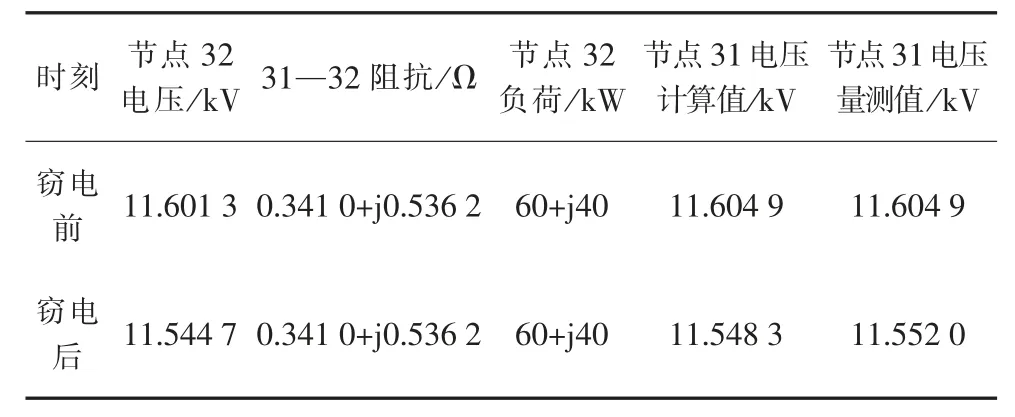

將節點31 作為中間節點,給出正常網絡中間節點在MATLAB 仿真環境下的計算結果,如表2 所示。

仿真計算的結果表明,竊電的發生會使節點32電壓降低,與上文理論推導結果一致。通過節點32反推計算節點31 的電壓值和量測值相比有所減小,與上文分析結果一致。

表1 支路發生竊電前后支路損耗對比

表2 支路竊電前后中間節點電壓變化

在實際校驗中,通過同期線損監測數據分析,出現線損異常之后,逐一計算中間節點電壓量值。通過計算,發現一些農業排灌計量點運行狀態與系統中不一致,實際是運行狀態,而系統中對應停運狀態,導致了配電設備監測到的電壓比計算出的節點電壓值偏大,完成運行狀態整改之后,配電線路同期日線損降至正常范圍。

3 支路竊電損失電量追補計算

3.1 二分迭代法計算損失電量

找到竊電支路后,采用以下方法估算竊電負荷的大小。

1)根據配電網絡原始參數,應用潮流計算程序進行計算,計算出電力網絡各線路流經的復功率值和理論線損;

2)利用配電自動化設備得到電網線路功率測量值,計算各個支路統計線損值;

3)比較這些支路統計線損值,如果比理論值明顯偏大,判斷該分支線路存在竊電或者其他異常行為;

4)假設一點k′為計算分析得到的竊電懷疑點,給定一個竊電負荷初始值,這個負荷初始值往往由統計線損的增加量估算得到。由該值歸算到上一個分支線路,計算該分支線路的功率及功率損耗;

5)采用二分法逐步計算,把竊電負荷加到統計線損中,進行迭代計算,直到修正后的統計線損和網絡初始線損統計值小于設定誤差上限,誤差一般取0.000 1。

圖3 中節點32 出現一條支路竊電,竊電負荷的大小為60 kW,竊電支路阻抗為0.341 0+j0.536 2 Ω。下面用二分法迭代計算損失負荷,結果如表3 所示。

迭代第19 次時,支路32—33 有功功率統計損耗值和實測值相同,竊電的有功功率為60.013 3 kW。迭代到第22 次,支路32—33 無功功率統計損耗值和實測值相同,竊電無功功率為40.020 7 kvar,與已有數據一致,驗證二分法進行竊電負荷估計的可行性。

3.2 實用化的竊電支路損耗計算

在實際的配電網絡中,支路首端開關設備常不具備功率測量精度條件。因此,提出一種營配數據融合下的損失負荷評估方法,可依靠網絡中的分界負荷開關記錄的線電壓和線電流值實現損失電量的估計。

以高壓計量三相三線計量用戶兩相電壓全失壓為例進行計算。計量點A、C 兩相線電流可由分界負荷開關電流互感器測得,每5 min 可獲得1 個數據。線電壓值僅能獲取A、B 兩相線電壓標量值Uab或者C、B 兩相線電壓標量值Ucb,用已獲取線電壓近似估計另一線電壓標量值。選取可獲取A、C 兩相電流的用戶負荷開關,獲取線電壓Ucb共288 個采樣點數據。由于智能電表只可召測1 個月內共96 個采樣點的電壓、電流和功率因數數據,因此,通過負荷開關獲取96 個采樣點數據。

式中:P 為電能表計量有功功率;Q 為電能表計量無功功率;Ia為A 相電流二次值;Ic為C 相電流二次值;φ 為功率因數角。

計算前,須考慮分界開關到計量柜電壓互感器處線路壓降。取電流曲線相似的工作日96 個采樣點的電壓降,近似替代待求工作日電壓降。式(19)中cos(30°+φ)、cos(30°-φ)估算方法和線電壓類似,查找和目標日A、C 相電流曲線最為相似的工作日,取當天的96 個采樣點cos(30°+φ)、cos(30°-φ)數據,計算有功電量和無功電量。估計結果如表4所示。

表4 評估結果和實際值對比

由表4 可知,有功電量估計值與實際值誤差為1.12%,和實測值接近,將損失電量代入到整條線路統計線損中進行校核,與正常線損值一致。說明本算法在計算負荷較為平穩用戶的損失電量有效、可行。

4 結語

從配電網絡分析的角度,推導出線路統計損耗以及中間節點電壓變化2 個竊電判據,基于IEEE 33 節點開環配電網絡進行了仿真,仿真的結果表明兩種竊電判據均為有效。在完成竊電識別的基礎上,給出了竊電負荷二分迭代計算方法,在量測條件不充分條件下,給出了一種基于配電網絡量測數據的損失電量估算方法,實際應用驗證了該方法的有效性。研究成果可為供電企業反竊電工作提供借鑒,具有推廣應用價值。

由于實際的配電網絡量測條件甚至還滿足不了同期線損計算的要求,一些分支線路、農村低壓配電網絡管理較為薄弱,還沒有實現監測數據全覆蓋,今后需要在網絡分析的基礎上,開展不充分量測條件下的負荷變化較為頻繁用戶竊電識別和損失評估,滿足當前反竊電管理的需要。