琵琶曲與鋼琴改編曲《十面埋伏》的比較研究

【摘要】鋼琴曲《十面埋伏》是由鋼琴家、作曲家殷承宗先生根據歷史題材創作的琵琶武曲《十面埋伏》改編而來。全曲以歷史為背景,用鋼琴來模仿琵琶的不同技巧,借用不同音色刻畫戰爭場景,將琵琶音樂元素和鋼琴創作思維完美結合,彰顯鋼琴音樂的中國風格,曲中所營造出的戰爭畫面,帶給聽眾一種身臨其境的視聽想象與震撼。本文通過對比分析琵琶曲與鋼琴改編曲《十面埋伏》,試圖從整體研究視域著手進行系統比較研究。首先了解各自不同的創作背景、音樂元素及演奏手法;其次闡明與解析何為改編曲以及鋼琴改編曲《十面埋伏》創作手法、風格特征及個性化表達;最后重點選取琵琶曲與鋼琴化改編技巧的三個不同樂譜片段進行對比與論證,為更好地指導與演奏鋼琴改編曲,探索如何在鋼琴這件代表西方經典音樂文化的樂器上表現出中國音樂的風格,凸顯“各美其美、和而不同”的審美特質做出努力。

【關鍵詞】十面埋伏;琵琶曲;鋼琴改編曲;琵琶技巧;鋼琴技巧

【中圖分類號】J624 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1002-767X(2020)11-0251-02

【本文著錄格式】魏昕.琵琶曲與鋼琴改編曲《十面埋伏》的比較研究[J].北方音樂,2020,06(11):251-252.

追溯至唐代,從白居易(772-846)寫過的著名長詩《琵琶行》中, 可探知作者白居易曾聽過有關激烈戰斗場景的琵琶音樂。之后傳統琵琶曲《十面埋伏》 流傳甚廣,又名《淮陰平楚》。本曲現存樂譜最早見于 1818 年華秋萍編的《琵琶譜》。《十面埋伏》全曲分十三個段落,又有“起、承、轉、合”的布局性質,描寫了公元前 202 年楚漢戰爭垓下決戰的情景。

一、琵琶名曲《十面埋伏》簡介

《十面埋伏》是一首依托于歷史背景題材下的大型琵琶武曲,音樂風格獨特,節奏變幻莫測,情緒激昂雄偉,內容壯麗輝煌,同時此曲也是中國十大古曲之一。這首樂曲是依據著名的歷史戰役“垓下之戰”(公元前 202 年)譜寫而成。“垓下之戰”是講楚漢兩軍隊在垓下進行了一場戰略性決戰。當時劉邦率領 40萬大軍與韓信 10 萬大軍激戰,結果楚軍節節敗退,并且還陷入漢軍的包圍。項羽見大勢已去,于是連夜帶兵突圍,最終在烏江邊拔劍自刎,漢軍取得勝利。《十面埋伏》將戰爭的場景生動地刻畫在此曲中,情景交融,并且將琵琶的技巧運用到極致,從而刻畫出戰爭的激烈場面。

二、何謂鋼琴改編曲

將非鋼琴原曲的民樂、舞曲以及其他器樂曲進行改編再創作,主要保留其主題旋律,并且配上新的和聲、復調等多聲部織體,從而變成鋼琴曲,即為鋼琴改編曲。比如二胡曲《二泉映月》,由著名作曲家儲望華先生將其改編為鋼琴曲,深受大眾的喜愛;嗩吶獨奏曲《百鳥朝鳳》,由作曲家王建中先生將其改編成鋼琴曲并被傳頌至今。另一種鋼琴改編曲,原曲本身就是鋼琴曲,但難度系數較大,通過改編保留其原曲中的主旋律,并配上簡單的和聲織體,從而達到簡化的效果。

三、鋼琴改編曲《十面埋伏》及其創作特征

《十面埋伏》鋼琴改編曲是由我國著名的鋼琴家、作曲家殷承宗先生通過琵琶武曲將西方音樂與民間樂曲相融合,最終改編成鋼琴曲《十面埋伏》。

《十面埋伏》琵琶曲分為13個片段:列營、吹打、點將、排陣、走隊、埋伏、小戰、大戰、項王敗陣、烏江自刎、軍奏凱、諸將爭功、得勝回營。而由殷承宗先生改變的鋼琴曲分為14個片段:列營、分營、軍鼓、吹打、點將、排陣、埋伏、小戰、大戰、簫聲、八千子弟渙散聲、吶喊、項王敗陣、烏江自刎。兩首樂曲在結構片段上大致相同,但兩者樂器本身存著較大的差異性,所以在彈奏上有明顯不同。同時,《十面埋伏》鋼琴改編曲創作素材根據琵琶曲《十面埋伏》改編而成,在琵琶曲中運用到大量長輪、并雙弦、煞弦、掃以及拂等技巧,而在鋼琴改編曲中則變為左右手輪流交替演奏、連續無間斷同節奏性重復、雙音和雙手交替演奏等技巧。所以《十面埋伏》鋼琴改編曲對于鋼琴技巧來說本來就是一次巨大的挑戰和突破。

四、琵琶名曲《十面埋伏》鋼琴改編化演奏技巧對比

(一)輪指——以“點將”片段為例

1.琵琶輪指

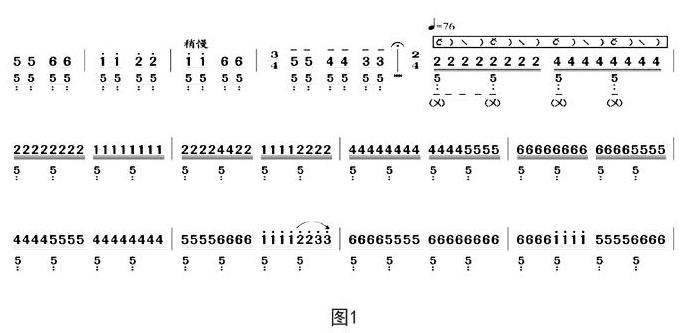

在《十面埋伏》琵琶曲“點將”片段中,出現“”符號,代表演奏者需要運用四指輪指的技巧。從圖1中可看出,此片段是以四音一組的節奏進行不間斷的疊加,同時與“”(扣、抹、彈、抹)組合手法一起演奏,節奏整齊有序、緊湊連接。整體節奏是由上一“吹打”片段結尾的稍慢到“點將”片段的漸快,而主旋律音一直圍繞著2(mi)和5(la)進行對稱環繞型發展,從而體現了士兵們激昂的情緒,同時為后部分激烈的戰斗場景作充分的鋪墊。

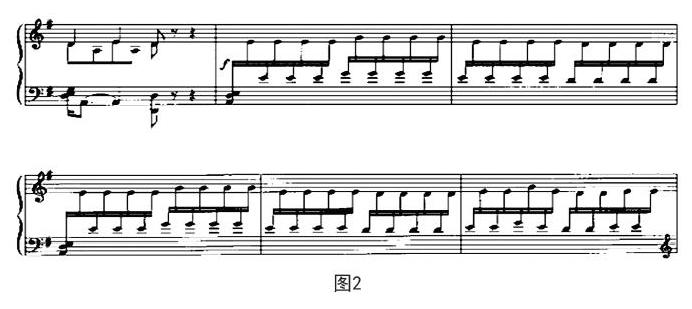

2.鋼琴改編左右手輪流交替演奏

圖2是“點將”片段后半部分,可看出運用左右手輪流交換演奏技巧,這是把琵琶曲中的輪指再現通過四十六的節奏型緊密連接,并且運用擊鍵的方法模仿出戰場。另外,從高音的旋律起伏和低音相同的旋律走向來看,圖(2)從側面描繪出戰場中鼓聲與號角聲并且鋪墊出濃厚的背景氛圍。整體“點將”片段的強弱走向是從mf到f的漸強趨勢,這也是從另外一方面渲染出戰爭前的緊張氣氛。

(二)煞弦——以“小戰”片段為例

1.琵琶煞弦

煞弦:琴弦與琴面的距離不能太近,琴弦過低彈空弦音(散音)時易產生“拍面”也叫“打板”同時發出的聲音也叫“煞音”。

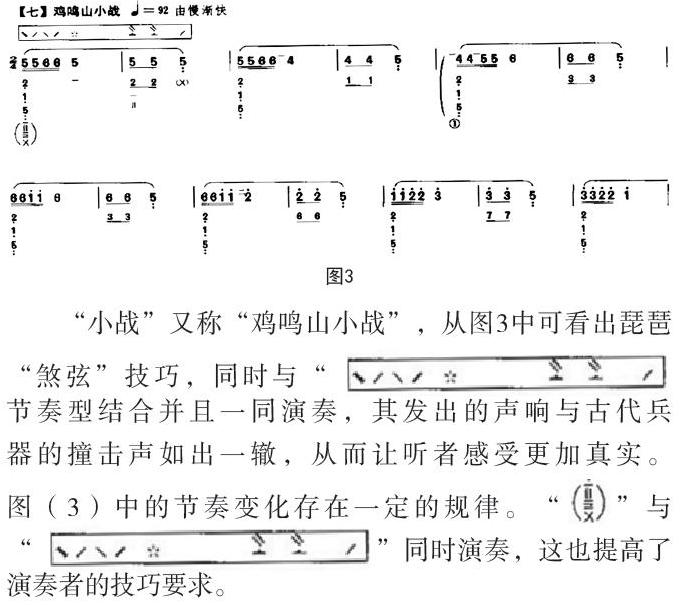

“小戰”又稱“雞鳴山小戰”,從圖3中可看出琵琶“煞弦”技巧,同時與“節奏型結合并且一同演奏,其發出的聲響與古代兵器的撞擊聲如出一轍,從而讓聽者感受更加真實。圖(3)中的節奏變化存在一定的規律。“”與“”同時演奏,這也提高了演奏者的技巧要求。

2.鋼琴改編連續無間斷同節奏型重復

從圖4可看出變拍號,前一片段“埋伏”4/4拍到“小戰”片段的7/8拍,節奏更加細碎并且左右手連續不間斷重復演奏相同節奏(如高音中:小切分+四分音符+二八;低音中:二八+四分音符)。高音中還添加了裝飾音,裝飾音與主音之間產生小二度的音程關系,可模仿出兵器撞擊的聲音,同時也是對琵琶中“煞弦”的模仿,給聽者展示出鋼琴技巧模仿的最大化,同時強弱變化從pp到mp,使音樂緩緩地進入了一場小范圍的戰斗場景。

松散的低音節奏體現沉悶的鼓聲與號角聲,也描繪出戰爭中兩軍對壘的戰況。

時至今日,中國鋼琴音樂已走過百年征途,對中國鋼琴音樂的歷史梳理、作品研究、演奏詮釋、價值認定,尤其是對具有代表性的鋼琴改編曲進行演奏與解讀,已達成共識性的認可與尊重;同時,針對長期以來鋼琴教學中僅注重演奏歐洲鋼琴作品,教與學都難以親近這些經典的中國器樂改編曲具有現實意義。鋼琴改編曲《十面埋伏》大膽借鑒與發展了琵琶演奏技法,使中國的琵琶與西方的鋼琴發生了諸多的關聯與交融,體現了將中國音樂文化的本真韻味在鋼琴上進行再創造與發展,并相得益彰、相映成趣。

參考文獻

[1]李佳佳.陽剛之美、力的震撼——論析琵琶經典名曲《十面埋伏》彈奏理念及技術技巧處理[J].黃河之聲,2013(11):34-35.

[2]蘇曉琳.琵琶曲《十面埋伏》藝術欣賞[J].產業與科技技術學院,2014(2):115-116.

[3]張麗.淺析琵琶曲《十面埋伏》演奏中技巧與情感的關系[J].黃河之聲,2014(13):88-89.

[4]郭文香.琵琶曲《十面埋伏》的藝術特點[J].戲劇之家,2014(15):51.

[5]宋博媛,劉靜.琵琶曲《十面埋伏》作品分析[J].大舞臺,2015(3):132-133.

[6]郭阿紅.賞析琵琶曲《十面埋伏》[J].音樂時空, 2015(5):60.

作者簡介:魏昕(1994—),女,漢族,湖北武漢,學生,音樂學士學位,華中師范大學音樂學院音樂教育專業,研究方向:音樂教育鋼琴表演。