穴位埋線治療非典型抗精神病藥物所致肥胖的效果分析

葛鑫宇 丁國安 于林 徐琰 肖愛祥 崔娟

(廣州醫科大學附屬腦科醫院 廣東廣州510370)

肥胖是一種慢性疾病。人體的脂肪由人體攝入過量未能消耗的熱量轉變而成,當脂肪積累超出生理需求,逐漸就會演變為肥胖體質[1]。體質量指數(Body Mass Index,BMI)=體質量/身高的平方(國際單位kg/m2)。如果體質量增加超過標準體質量的20%,或者BMI 大于30,則稱為肥胖癥。世界衛生組織認定肥胖是一種疾病。肥胖已經成為僅次于吸煙的第二個可預防的致死危險因素。非典型抗精神病藥物(Atypical Antipsychotics,APS)對精神病患者臨床效果良好,但是副作用是擾亂糖脂代謝,導致患者體質量增加[2]。住院的精神病患者肥胖和超重的發生率分別為9.3%和23.8%,因此臨床醫師要特別重視每一個住院精神病患者的體質量情況。減少腹圍已成為肥胖管理中的重要目標。穴位埋線通過刺激穴位、調整血氣,具有改善人體循環,恢復陰陽平衡的功效。本研究探討穴位埋線治療非典型抗精神病藥物所致肥胖的臨床效果,以期為臨床治療非典型抗精神病藥物所致肥胖提供參考方案。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2016 年6 月~2019 年5月收治的非典型抗精神病藥物所致肥胖患者80 例為研究對象。納入標準:年齡18~60 歲;符合《精神障礙診斷與統計手冊(第5 版)》中精神分裂癥診斷標準[3],單一或聯合服用非典型抗精神病藥物;服用APS 后,診斷為肥胖病,并且體質量增加超過標準體質量的20%,或者BMI 大于30[4];患者及其家屬對研究內容知情并自愿參與,簽署知情同意書。排除標準:年齡<18 歲或>60 歲;有嚴重心腦血管疾病史;妊娠期或者哺乳期;近8 周內服用減肥藥物,如二甲雙胍等;資料不完整,依從性差和無法完成隨訪。采用隨機數字表法將80 例患者分為埋線組和對照組,各40 例。埋線組男22 例,女18 例;年齡19~59 歲,平均(48.20±4.51)歲;脾胃實熱型11 例,脾胃氣虛型12 例,肝氣郁滯型8 例,脾腎陽虛型9例。對照組男21 例,女19 例;年齡18~60 歲,平均(49.73±7.81)歲;脾胃實熱型10 例,脾胃氣虛型10例,肝氣郁滯型9 例,脾腎陽虛型11 例。兩組性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 治療方法

1.2.1 埋線組 采用穴位埋線治療。埋線時患者采取適當的體位后,根據不同類型的肥胖癥選取不同的穴位。脾胃實熱型主穴取胃俞、曲池、梁丘穴,配穴取脾俞、上巨虛穴;脾胃氣虛型主穴取脾俞、天樞、豐隆穴,配穴取中脘、陰陵泉、足三里穴;肝氣郁滯型主穴取肝俞、陽陵泉穴,配穴取氣海、地機、太沖穴;脾腎陽虛型主穴取腎俞、關元、足三里穴,配穴取脾俞、陰陵泉穴。用碘伏消毒選取的穴位,使用一次性鑷子將具有降脂減肥功效的藥物羊腸線夾起放入套管針的前端,不要露出線頭,然后連接針心。左手拇指和食指繃緊入針處的皮膚,右手將針扎進腧穴,當患者感覺到“氣”時,推開針心,拔出針管,將羊腸線埋在穴位的肌肉層。出針后用無菌棉簽按壓穴位處止血。每2 周治療1 次,整個療程共4 次。

1.2.2 對照組 選取穴位和消毒過程均與埋線組相同,穴位淺刺,不予埋線。每2 周治療1 次,整個療程共4 次。

1.2.3 注意事項 兩組日常護理相同,并叮囑患者適當運動、健康飲食和保持充足的睡眠。女性若是處于月經期,可在月經干凈后補治療。

1.3 觀察指標 (1)對比兩組治療前后腹圍、臍周脂肪厚度、體質量、體質量指數、血脂指標。(2)對比兩組療效,總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。依據《中藥新藥臨床研究指導原則》(2002 版)中的肝郁脾虛癥狀分級量化表計分,采取3 級評分,通過情緒、進食量、胃腸道三方面共8 個條目量化療效。療效指數(%)=(治療前分數-治療后分數)/治療前分數×100%。其中痊愈:療效指數≥95%;顯效:70%≤療效指數<95%;有效:30%≤療效指數<70%;無效:療效指數<30%。(3) 對比兩組治療后副反應量表(Treatment Emergent Symptom Scale,TESS)評分。

1.4 統計學方法 應用SPSS18.0 統計學軟件分析數據。計量資料以(x±s)表示,行t 檢驗;計數資料用%表示,行χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

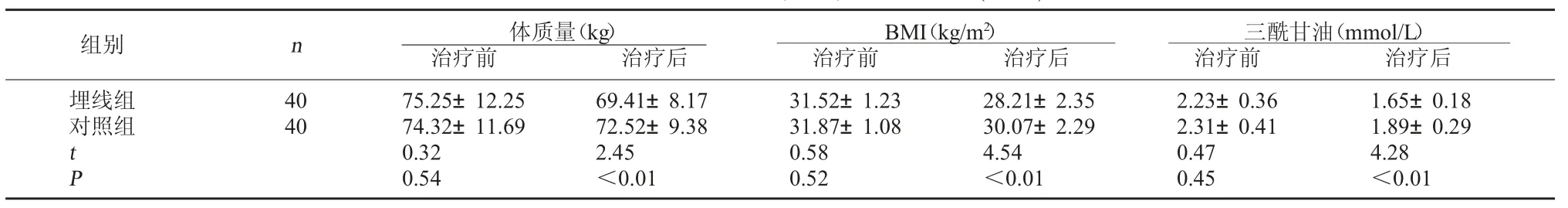

2.1 兩組治療前后體質量、BMI、血脂指標比較 兩組治療前體質量、BMI、三酰甘油水平比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療8 周后,兩組體質量、BMI、三酰甘油水平均較治療前降低,且埋線組治療后體質量、BMI、三酰甘油水平低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表1。

表1 兩組治療前后體質量、BMI、血脂指標比較

表1 兩組治療前后體質量、BMI、血脂指標比較

三酰甘油(mmol/L)治療前 治療后埋線組對照組組別 n 體質量(kg)治療前 治療后BMI(kg/m2)治療前 治療后40 40 t P 75.25±12.25 74.32±11.69 0.32 0.54 69.41±8.17 72.52±9.38 2.45<0.01 31.52±1.23 31.87±1.08 0.58 0.52 28.21±2.35 30.07±2.29 4.54<0.01 2.23±0.36 2.31±0.41 0.47 0.45 1.65±0.18 1.89±0.29 4.28<0.01

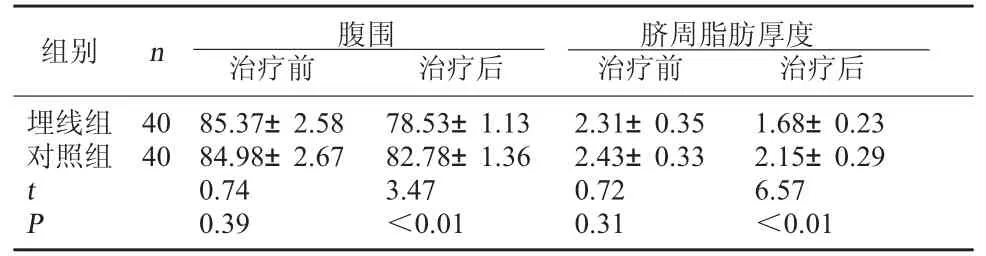

2.2 兩組治療前后腹圍、臍周脂肪厚度比較 兩組治療后腹圍(臍點)、臍周脂肪厚度均較治療前下降,且埋線組治療后腹圍、臍周脂肪厚度低于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 兩組治療前后腹圍、臍周脂肪厚度比較

表2 兩組治療前后腹圍、臍周脂肪厚度比較

臍周脂肪厚度治療前 治療后埋線組對照組組別 n 腹圍治療前 治療后40 40 t P 85.37±2.58 84.98±2.67 0.74 0.39 78.53±1.13 82.78±1.36 3.47<0.01 2.31±0.35 2.43±0.33 0.72 0.31 1.68±0.23 2.15±0.29 6.57<0.01

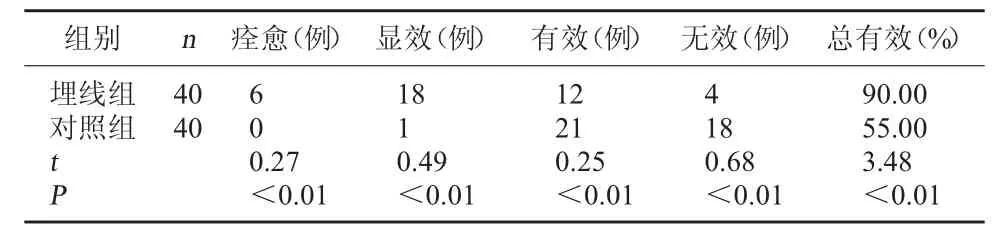

2.3 兩組臨床療效比較 治療8 周后,埋線組痊愈6 例,顯效18 例,有效12 例,無效4 例;對照組痊愈0 例,顯效1 例,有效21 例,無效18 例。埋線組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 兩組臨床療效比較

2.4 兩組TESS 評分比較 治療后,埋線組TESS評分(3.14±0.78)分低于對照組的(3.68±0.65)分,差異有統計學意義(P<0.01)。

3 討論

世界衛生組織認定肥胖是一種疾病,并將其確定為世界上一個重要的公共衛生問題[5]。中醫學者認為肥胖癥與脾胃功能密切相關,多為脾胃虛弱、運轉無力,營養成分留滯體內而致肥胖。因此脾胃功能不全是肥胖的主要病理基礎。現代醫學研究表明,APS 可以通過擾亂血糖和脂質代謝,最終導致體重增加,這是現代醫學對“陽氣衰弱”的解釋。

肥胖與心血管疾病、2 型糖尿病、高血壓病、血脂異常、高尿酸血癥、腫瘤密切相關,對人體的健康造成巨大威脅。同時許多研究表明,肥胖的程度與死亡率密切相關。因此,做好患者的體質量管理顯得尤為重要[6]。治療肥胖的方法中,針灸治療安全、有效,并無副作用,與其他治療方法相比有很大優勢。針灸治療肥胖療效已經被我國乃至國外的許多肥胖患者認可[7]。但針灸治療需要患者每天或隔天前往醫院治療,這不符合現代人快節奏的生活方式。穴位埋線法是根據針灸原理改良的一種針刺療法。近年來,有許多關于穴位埋線治療肥胖的報道。國內研究證實,穴位埋線治療單純性肥胖的總有效率為86.67%~95.56%。穴位埋線法能夠讓治療穴位有連續的刺激作用,治療效果不間斷。因此穴位埋線具有療效好、操作簡單、速度快、治療時間短、穴位連續刺激等優點[8]。

本研究結果顯示,埋線組治療總有效率為90.00%,明顯高于對照組的55.00%。這說明穴位埋線治療APS 所致藥物性肥胖的療效優于對照組,且不會加重患者的心理癥狀和不良反應。肥大的脂肪細胞釋放出脂聯素、非酯化脂肪酸和某些細胞因子等異常物質。這些物質的存在會使肝臟細胞充滿脂類物質,并加重胰島素抵抗,進一步加重肥胖癥狀。因此腹圍、臍周脂肪厚度越大,患者的脂肪肝程度就越高。本研究用腹圍、臍周脂肪厚度、體質量、BMI、血脂指標(三酰甘油)及TESS 評分評價穴位埋線對APS 藥物性肥胖的治療效果。治療8 周后,埋線組的腹圍、臍周脂肪厚度、體質量、BMI、三酰甘油水平及TESS 評分均低于對照組。證明穴位埋線對非典型抗精神病藥物所致肥胖有明顯作用,同時提示埋線組患者的腹圍、臍周脂肪厚度減少后,相應地肝臟的脂肪減少,達到治療的目的,但本研究尚未進一步探討其治療機制。關于其治療機制,分子醫學研究表明,在脾胃經和任脈穴位埋線能調節神經、內分泌和消化系統,證實脾胃主運化作用。綜上所述,穴位埋線治療APS 所致肥胖可明顯改善患者臨床癥狀,減輕藥源性肥胖患者體腹圍、臍周脂肪厚度、體質量、BMI 水平,促進血脂恢復正常,安全性較好。