針灸結合吞咽訓練對腦卒中后吞咽障礙的影響研究

董瑩瑩

(河南科技大學第一附屬醫院眼科 洛陽471003)

腦卒中又稱中風,是一種急性腦血管疾病。腦卒中后患者易發生吞咽障礙,是腦血管疾病常見的并發癥[1]。臨床表現為吞咽困難、誤吸及誤咽,影響患者營養攝入,造成其免疫力降低,提高吸入性肺炎發病率,不利于患者預后[2]。臨床上治療以吞咽康復訓練為主,但臨床效果有限。本研究旨在探討針灸結合吞咽訓練對腦卒中后吞咽障礙患者的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年6 月~2018 年7 月我院收治的腦卒中后吞咽障礙患者80 例為研究對象。納入標準:(1)符合腦卒中及卒中后吞咽障礙診斷標準;(2)可正常交流;(3)患者及其家屬知曉本研究并簽署知情同意書。排除標準:(1)合并心、肝、腎功能障礙者;(2)合并精神類疾病者;(3)合并免疫系統、內分泌系統、感染性疾病及惡性腫瘤者;(4)卒中后伴有感覺性失語、運動性失語者;(5)拒絕參加此次研究者。按隨機數字表法將患者分為觀察組和對照組,各40 例。觀察組男26 例,女14 例;年齡55~80歲,平均年齡(61.72±4.08)歲;腦梗死35 例,腦出血5 例;病程3~6 周,平均病程(4.23±1.23)周。對照組男25 例,女15 例;年齡56~81 歲,平均年齡(61.83±4.21)歲;腦梗死36 例,腦出血4 例;病程3~7 周,平均病程(4.31±1.29)周。兩組患者性別、年齡、疾病類型及病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經我院醫學倫理委員會批準。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 給予吞咽康復訓練。(1)直接方法。進食,使患者頭部前屈,軀干抬高30°呈臥位,根據患者吞咽功能,食物選擇液體、糊狀、膠凍狀食物過渡至固體食物。(2)間接方法。冷刺激,利用冰冷棉棒對咽后壁、舌根及軟腭進行刺激,囑患者做吞咽動作;舌訓練,指導患者進行舌部的旋轉、伸翹和后縮運動;門德爾松手法,喉部無法做上抬運動者,給予頸部按摩,幫助上推喉部做吞咽動作;喉部可做上抬運動者,患者做吞咽動作,囑患者吞咽時將舌抵住腭部,屏住呼吸促使甲狀軟骨上抬;聲帶閉合訓練,指導患者深呼吸屏氣約3 s,發長音“C”進行多次訓練,指導患者重復緊閉聲門后進行咳嗽訓練;面部肌群訓練,指導患者做張口閉口、縮唇、鼓腮吹氣等運動。治療3 個月。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上給予針灸治療。方法:對廉泉、合谷、太沖、雙側風池、雙側夾廉泉、風府、雙側頸百勞等穴位常規針刺,得氣后給予平補平瀉手法,利用點刺放血法對玉液、金津穴位進行針刺,針刺時間為3~4 次/周。治療3 個月。

1.3 觀察指標 (1)比較臨床療效。(2)比較兩組標準吞咽功能評價量表(SSA)評分。第1 部分,評價患者意識、呼吸方式、自主咳嗽、唇閉合控制、軟腭運動、咽反射、喉功能、頭和軀干控制等,分值8~23分;第2 部分,指導患者重復飲水3 次,每次5 ml,對患者吞咽時喉部運動、吞咽時哮鳴、重復吞咽及喉功能情況進行評價,記錄患者飲水時口角流水情況,分值5~11 分;如果患者在進行第2 部分評價時,出現2 次及以上吞咽功能正常則進行第3 部分評價,指導患者飲水60 ml,觀察患者吞咽功能及飲水時口角流水情況,分值5~12 分。吞咽功能評分總分18~46 分,分值越低代表吞咽功能越好。(3)比較兩組洼田飲水試驗評分。指導患者飲溫水30 ml,對嗆咳及飲水時間進行觀察。在5 s 內1 次咽下,為1分;在5~10 s 內分2 次以上咽下,并且沒有嗆咳,為2 分;在5~10 s 內1 次咽下,發生嗆咳,為3 分;在5~10 s 內分2 次以上咽下,發生嗆咳,為4 分;在10 s內不能全部咽下,嗆咳次數多,為5 分。分值越低代表吞咽功能越好。

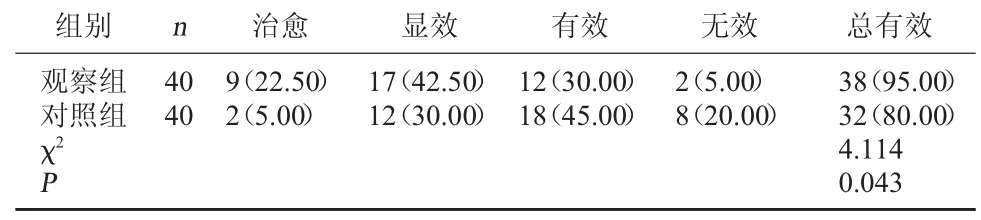

1.4 療效判定標準 治愈:洼田飲水試驗結果正常,患者吞咽困難、飲水嗆咳癥狀消失;顯效:洼田飲水試驗評分明顯升高,患者吞咽困難、飲水嗆咳癥狀明顯改善;有效:洼田飲水試驗評分上升,患者吞咽困難、飲水嗆咳癥狀有所緩解;無效:洼田飲水試驗評分無改變,患者吞咽困難、飲水嗆咳癥狀無改變,甚至加重。總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.5 統計學處理 數據采用SPSS20.0 統計學軟件分析處理。計數資料以率表示,采用χ2檢驗;計量資料以()表示,采用t 檢驗。P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 治療后,觀察組臨床總有效率為95.00%,高于對照組的80.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組SSA 評分比較 治療前兩組SSA 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組SSA評分均較治療前改善,且觀察組評分優于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組SSA 評分比較

表2 兩組SSA 評分比較

組別 n 治療前 治療后觀察組對照組40 40 t P 32.23±7.08 31.58±7.25 0.406 0.686 21.65±2.31 25.87±3.11 6.889 0.000

2.3 兩組洼田飲水試驗評分比較 治療前兩組洼田飲水試驗評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組洼田飲水試驗評分均較治療前改善,且觀察組優于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組洼田飲水試驗評分比較

表3 兩組洼田飲水試驗評分比較

組別 n 治療前 治療后觀察組對照組40 40 t P 3.63±0.75 3.58±0.72 0.304 0.762 1.43±0.42 1.86±0.54 3.975 0.002

3 討論

吞咽障礙是由多種原因引起,發生于不同部位的吞咽時咽下困難[3~5]。中醫學將腦卒中后吞咽障礙歸為“喉痹、中風及喑痱”,主要發病機制為氣血虧虛,脈絡痹阻,舌咽氣機受阻而發病[6]。任脈、足陽明胃經、足太陰脾經、手少陰心經、足少陰腎經、手太陰肺經及足厥陰肝經等經絡均經咽喉部,故采用針灸點刺法可疏經絡,理氣血,達到利咽通竅效果。

本研究結果顯示,觀察組患者臨床治療總有效率為95.00%,高于對照組的80.00%,說明對于腦卒中后吞咽功能障礙患者以康復訓練結合針灸治療,可改善其吞咽功能。與黃健婷等[7]研究結果基本一致。治療后,觀察組患者SSA 評分及洼田飲水試驗評分均優于對照組,說明康復訓練結合針灸治療可有效改善患者飲水嗆咳、吞咽困難等臨床癥狀。有研究顯示[8],玉液、金津穴位于頸神經分支和頸外動脈分支處,利用點刺法對穴位行針,可幫助改善患者腦部缺血,促進中樞神經功能恢復。覃亮等[9]的研究中指出,對廉泉、雙側夾廉泉穴進行針刺,可對喉上神經起到刺激作用,對吞咽障礙有直接或間接改善作用。針刺合谷、太沖穴,可幫助患者疏通經絡、活血化瘀,同時具有利關節與行氣血的作用[10]。風池穴位于足少陽經及陽維脈交匯處,對此穴行針可清利頭目、熄風通絡。針刺風府、頸百勞兩穴有治療舌緩及平喘化痰消腫的作用[11]。對相關穴位進行針刺聯合康復訓練,可明顯改善局部血液循環,修復神經,改善吞咽障礙,降低并發癥發生率。綜上所述,治療腦卒中后吞咽障礙患者采用針灸結合吞咽訓練臨床療效明顯,可改善患者吞咽功能及預后。