手術削痂合濕性護創敷料在小兒燒傷創面中的應用效果觀察

楊煥納 田社民 魏瑩 查新建 李允 謝江帆

(河南省鄭州市第一人民醫院 鄭州450004)

小兒燒傷是臨床常見急癥,是由各種熱力因素導致的皮膚損傷,皮膚結構可遭到破壞,進而失去防御功能,臨床表現為疼痛、腫脹、表皮損傷等。目前治療方式以非手術治療為主,但由于患兒年齡較小,治療依從性較差,非手術治療不易完全清除壞死組織,加重創面程度,且需多次換藥,易增加患兒疼痛程度,形成較嚴重的瘢痕,嚴重影響患兒身心健康[1~2]。因此,選擇合理有效的治療方式具有重要意義。近年來濕性護創敷料在燒傷治療中廣泛應用[3]。本研究旨在進一步探討濕性護創敷料在小兒燒傷創面中的應用效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2018 年4 月~2019 年11 月收治的106 例燒傷患兒臨床資料,依據治療方式不同分為觀察組和對照組各53 例。觀察組男28 例,女25 例;年齡1~8 歲,平均年齡(4.15±1.03)歲;燒傷面積10%~25%。對照組男26 例,女27 例;年齡2~8 歲,平均年齡(4.33±1.10)歲;燒傷面積11%~26%。兩組基本資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 入組標準 (1)納入標準:均于燒傷后24 h 內入院治療;患兒無精神障礙;對研究使用的敷料無過敏現象;臨床資料完整。(2)排除標準:燒傷創面被異物染色,無法判別創面深度;創面嚴重感染;合并心、肝、腎等重要器官嚴重受損;近期使用過相關糖皮質激素治療。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 采用常規治療。使用高效碘對燒傷創面進行消毒,雙氧水棉球輕拭創面,去除創面壞死組織物、膿性痂物,生理鹽水清洗創面;隨后使用磺胺嘧啶銀霜涂抹至創面處,涂抹范圍超過創面1 cm,涂抹厚度2 mm 左右,使藥物完全浸潤至創面,先用凡士林紗布覆蓋,再用無菌紗布加壓包扎處理,包扎厚度約1.5 cm,根據患兒具體創面滲出情況,換藥頻率為1~3 d 更換1 次,直至患兒創面愈合。

1.3.2 觀察組 對患兒行手術削痂后,使用異種皮覆蓋創面方式治療。具體方式如下:于患兒燒傷后2~5 d 實施手術,根據肉眼評估燒傷創面壞死組織、膿性痂物,并用滾軸刀將其去除,削痂術后對異種皮進行網狀打洞,覆蓋于削痂后的創面處,并行縫合固定處理,采用凡士林紗布覆蓋創面,再用無菌紗布加壓包扎厚度為1.5 cm,根據患兒具體情況3~5 d 換藥1 次,直至患兒創面愈合。

1.4 觀察指標 (1)記錄兩組患兒創面愈合時間、換藥次數等指標。(2)于治療前、末次治療后,應用溫哥華瘢痕量表(VSS)[4]評估兩組患兒創面瘢痕情況,量表包含皮膚色澤、血管分布、厚度、柔軟度4 個維度,分值0~15 分,分數越高表示瘢痕越嚴重。(3)于末次治療后,觀察兩組患兒創面敷料二次創傷評分。1 分:敷料不粘結創面,無創面出血癥狀;2 分:敷料輕度粘結創面,需浸潤后,清除敷料,稍微存在滲血癥狀;3 分:敷料與創面粘結嚴重,需浸潤去除,有嚴重滲血癥狀,出現片狀的二次創傷。應用兒童面部表情疼痛量表(Wong-baker Faces 量表)[5]評估兩組患兒疼痛水平,量表評分為0~10 分,分數越高,表示患兒疼痛程度越嚴重。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件分析數據,以率表示計數資料,進行χ2檢驗,以()表示計量資料,進行t 檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

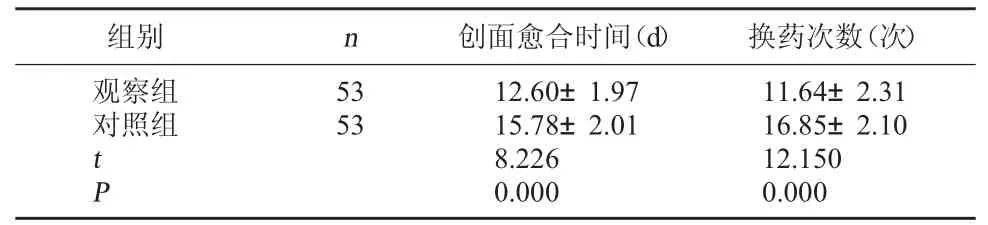

2.1 兩組創面愈合時間、換藥次數比較 觀察組創面愈合時間、換藥次數均少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組創面愈合時間、換藥次數比較

表1 兩組創面愈合時間、換藥次數比較

組別 n 創面愈合時間(d) 換藥次數(次)觀察組對照組53 53 t P 12.60±1.97 15.78±2.01 8.226 0.000 11.64±2.31 16.85±2.10 12.150 0.000

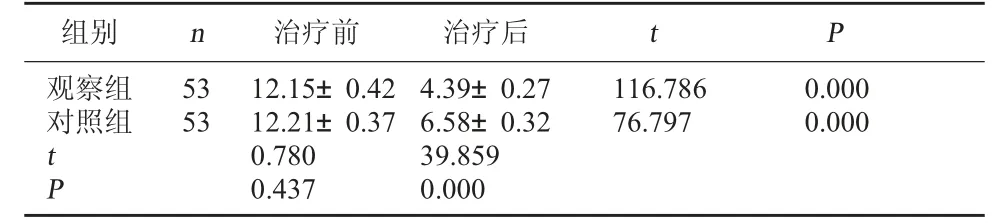

2.2 兩組瘢痕情況比較 治療前兩組VSS 評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組VSS評分均較治療前降低,且觀察組VSS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組瘢痕情況比較

表2 兩組瘢痕情況比較

組別 n觀察組對照組53 53治療前 治療后 t P 12.15±0.42 12.21±0.37 0.780 0.437 4.39±0.27 6.58±0.32 39.859 0.000 116.786 76.797 0.000 0.000 t P

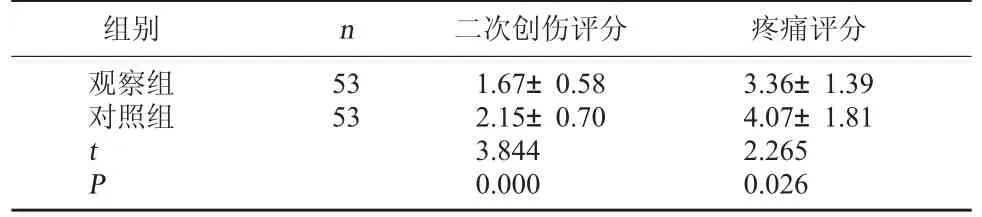

2.3 兩組二次創傷、疼痛評分比較 治療后,觀察組二次創傷評分、疼痛評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組二次創傷、疼痛評分比較

表3 兩組二次創傷、疼痛評分比較

組別 n 二次創傷評分 疼痛評分觀察組對照組53 53 t P 1.67±0.58 2.15±0.70 3.844 0.000 3.36±1.39 4.07±1.81 2.265 0.026

3 討論

小兒燒傷是臨床常見疾病,燒傷后患兒燒傷創面的壞死組織、滲液較多,真皮細胞、表皮細胞均嚴重受損,治療較為困難。臨床多采用非手術方式治療,但由于患兒治療配合度較差,稍有不慎,可能會出現創面感染,引發高熱、驚厥、病情加重等癥狀,不利于患兒預后[6]。因此,選擇能夠快速促進創面愈合,減少創面感染,恢復皮膚外觀及功能,減輕疼痛程度,促進生活能力恢復的治療措施是關鍵所在。

本研究結果顯示,觀察組創面愈合時間、換藥次數、VSS 評分、二次創傷評分、疼痛評分均低于對照組,提示濕性護創敷料能有效促進小兒燒傷創面愈合,減少換藥次數,減輕患兒疼痛程度,改善創面愈合情況,減輕創面瘢痕增生。分析原因在于,對照組采用磺胺嘧啶銀霜治療,是在一個干性環境中治療,雖能一定程度改善創面愈合情況,但創面恢復較慢,且不能有效阻止滲液滲出,易發生感染,與紗布粘結嚴重,換藥時痛感明顯,易產生二次創傷,不利于創面上皮化過程,影響患兒預后。

濕性敷料具有維持創面濕潤環境、預防細菌侵犯創面、避免感染的作用,其中異種皮是臨床較為常用生物敷料,是由豬皮經過脫細胞處理制成,與人體結構類似,具有較好的生物屏障作用,且黏附性較好,移植后易成活,不會阻礙微粒皮生長,可加速創面的封閉[7]。對小兒燒傷患者先行削痂手術,目的是去除創面壞死組織,盡可能保留創面間生態組織,減輕創面炎癥反應,利于后續治療。隨后行異種皮覆蓋,能有效保護創面組織,且透水性、透氣性較好,具有一定的濕度[8]。且濕潤環境能有效避免形成干痂,較快溶解壞死組織,創面封閉性較好,利于提高創面愈合情況,有效縮小創面組織,增加肉芽組織,促進創面上皮化,且異種皮治療取材方便、價格便宜,患者接受度較高,能有效促進創面愈合,且其生物相容性較好,不良反應較少,應用前景較廣[9~10]。

綜上所述,濕性護創敷料能有效促進小兒燒傷創面愈合,減少換藥次數,改善創面瘢痕及二次創傷情況,減輕疼痛程度,利于患兒預后,值得臨床推廣。