加味苓桂術甘湯合門冬氨酸氨氯地平片治療原發性高血壓的臨床研究

譚其焜

(廣東省中山市西區社區衛生服務中心 中山528400)

高血壓可根據有無確切病因將其分為原發性與繼發性兩種,原發性高血壓是臨床常見的循環系統疾病之一。隨著社會經濟的發展,人們生活水平及飲食習慣發生了巨大改變,原發性高血壓發病率呈現出逐年上升趨勢,容易誘發心血管意外事件,嚴重影響患者的生活質量[1~2]。單純西藥治療的臨床效果有時不能滿足患者需求,因此積極探尋有效的治療方法,對提高療效、改善血壓、血脂具有重要意義[3]。本研究旨在探討加味苓桂術甘湯聯合門冬氨酸氨氯地平片治療原發性高血壓的臨床效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究符合醫學倫理委員會審核要求。選擇本社區2018 年1 月~2019 年6 月收治的90 例原發性高血壓患者為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,各45 例。對照組男21例,女24 例;年齡50~78 歲,平均年齡(64.23±3.45)歲;病程1~8 年,平均病程(5.21±1.32)年;高血壓分級:Ⅰ級20 例,Ⅱ級12 例,Ⅲ級13 例。觀察組男22 例,女23 例;年齡50~78 歲,平均年齡(64.32±3.55)歲;病程1~8 年,平均病程(5.32±1.25)年;高血壓分級:Ⅰ級18 例,Ⅱ級15 例,Ⅲ級12 例。兩組患者一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫診斷:參照《中國高血壓基層管理指南(2014 年修訂版)》[4]中相關診斷標準:不同日測量3 次或以上收縮壓(SBP)≥140 mm Hg、舒張壓(DBP)≥90 mm Hg。中醫診斷:參照中華中醫藥學會《高血壓中醫診療指南》[5]中相關診斷標準,主癥,五心煩熱、腰酸腿疼、膝軟、心悸;次癥,失眠、健忘、大便粘滯、舌質白、舌邊有齒痕、舌苔膩、脈沉細。

1.3 入組標準 (1)納入標準:符合上述診斷;辨證分型為陰虛陽亢證型;患者及家屬均知曉本研究且自愿參加。(2)排除標準:伴肝腎功能損傷者;伴凝血功能異常者;對本研究所用藥物存在禁忌證者。

1.4 治療方法 兩組患者均給予飲食及運動指導。對照組給予厄貝沙坦聯合門冬氨酸氨氯地平片口服治療。厄貝沙坦膠囊(國藥準字H20000540)0.15 g/次,1 次/d;門冬氨酸氨氯地平片(國藥準字H20020487)5 mg/次,1 次/d。觀察組給予門冬氨酸氨氯地平片聯合加味苓桂術甘湯治療。加味苓桂術甘湯組方:茯苓30 g、桂枝15 g、白術15 g、黃芪21 g、厚樸9 g、天麻6 g、陳皮6 g、柴胡12 g、甘草6 g。隨證加減,眩暈者加鉤藤15 g,升麻10 g;腰膝酸痛、微寒肢冷者加巴戟天10 g,補骨脂15 g。將上述中藥常規加水煎煮2 次,混合藥液,分早晚服用。觀察組門冬氨酸氨氯地平片使用方法與對照組相同。兩組患者均接受治療12 周。

1.5 觀察指標 (1)臨床治療效果。根據《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[6]中評分標準,以積分的形式評價療效,主要、次要癥狀均以4 級計分,0 分代表無癥狀,1 分代表輕度,2 分代表中度,3 分代表重度,舌質脈象不計分,總積分越高提示癥狀越嚴重。根據上述標準評估療效:臨床癥狀基本消失,積分減少率≥90%為痊愈;臨床癥狀明顯改善,積分減少率≥60%且<90%為顯效;臨床癥狀有所緩解,積分減少率≥30%且<60%為好轉;臨床癥狀沒有好轉,積分減少率<30%為無效。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。(2)血壓及血脂水平:分別于治療前、治療12 周后,記錄并對比兩組SBP、DBP、總膽固醇(TC)及三酰甘油(TG)水平。(3)不良反應發生情況:記錄并對比兩組治療期間出現頭痛、水腫、心悸、胃腸道反應等不良反應發生情況。

1.6 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料以()表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗,組內比較采用配對t 檢驗,計數資料以率表示,采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床治療效果對比 治療后,觀察組顯效25 例,有效18 例,無效2 例,治療總有效率為95.56%(43/45);對照組顯效21 例,有效15 例,無效9 例,治療總有效率為80.00%(36/45)。觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(χ2=5.075,P=0.024)。

2.2 兩組治療前后血壓及血脂水平對比 治療后,兩組SBP、DBP、TC、TG 水平均較治療前下降,且觀察組SBP、DBP、TC、TG 水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后血壓及血脂水平對比

表1 兩組治療前后血壓及血脂水平對比

注:與同組治療前比較,*P<0.05。

TC(mmol/L)治療前 治療后對照組觀察組組別 n SBP(mm Hg)治療前 治療后DBP(mm Hg)治療前 治療后TC(mmol/L)治療前 治療后45 45 t P 178.52±8.65 178.62±8.56 0.055 0.956 141.21±5.62*117.23±5.53*20.402 0.000 103.34±7.42 104.21±7.32 0.560 0.577 94.21±4.58*81.31±3.85*14.463 0.000 6.32±0.58 6.38±0.51 0.521 0.604 5.58±0.45*4.28±0.38*14.806 0.000 3.55±0.37 3.57±0.42 0.240 0.811 2.93±0.33*1.52±0.32*20.577 0.000

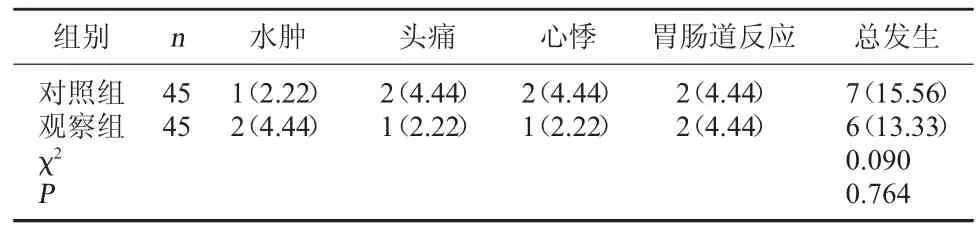

2.3 兩組不良反應發生情況對比 治療期間,觀察組不良反應發生率為13.33%,略低于對照組的15.56%,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組不良反應發生情況對比[例(%)]

3 討論

隨著中醫學的不斷發展及完善,其臨床應用更為廣泛。原發性高血壓歸屬于中醫“眩暈、頭痛”等范疇,病機為氣血陰陽失調、腦髓空虛,脈絡失養。

本研究結果顯示,治療后,觀察組治療總有效率高于對照組,SBP、DBP、TC、TG 水平均低于對照組(P<0.05);兩組不良反應發生率比較,無顯著性差異(P>0.05)。表明原發性高血壓患者給予加味苓桂術甘湯聯合門冬氨酸氨氯地平片治療,效果顯著,可有效降低血壓及血脂水平,具有較高的安全性。其原因為門冬氨酸氨氯地平片屬于鈣通道阻滯劑,具有藥效持久、生物利用率高、對心肌損害小等特點,能夠有效抑制鈣離子進入心肌及血管平滑肌細胞,舒張平滑肌,進而達到良好的降壓效果[7~8]。加味苓桂術甘湯是由多種中藥材組成,其中桂枝助陽化氣、溫經通脈;黃芪利水消腫、補氣升陽;白術、茯苓燥濕利水、健脾益氣;甘草清熱解毒、祛痰止咳、調和諸藥;厚樸可下氣寬中、燥濕消痰;升麻清熱解毒,能夠根據患者臨床癥狀隨癥加減。諸藥合用,標本兼顧,共奏溫腎健脾、化濕泄濁、填精益髓、活血通絡的功效。藥理研究發現,加味苓桂術甘湯主要涵蓋清除β-淀粉樣蛋白、調控脂質代謝和胰島素抵抗、保護心肌細胞及調節體液代謝等作用,與門冬氨酸氨氯地平片聯合用于治療原發性高血壓,有利于改善患者臨床癥狀,保護腎臟,調節血壓、血脂水平,增強治療效果[9~10]。綜上所述,原發性高血壓患者給予加味苓桂術甘湯聯合門冬氨酸氨氯地平片治療的效果顯著,可有效降低血壓及血脂水平,具有較高的安全性。