前后聯合入路手術對頸胸段脊柱骨折患者的影響

徐響陽 沈曉濤 周健和

(廣東省東莞康華醫院骨外科 東莞523080)

頸胸段脊柱是指C7~T3椎節,位于頸椎前凸和胸椎后凸的移行處,鄰近解剖結構復雜,一旦發生骨折,易導致患者死亡或殘疾,對其身心健康及生活質量造成嚴重的影響[1]。目前,針對頸胸段脊柱骨折,臨床主要采取手術治療,但由于該部位解剖結構的復雜性及生物力學結構的特殊性,手術過程中不易暴露骨折部位,一定程度上增加了手術難度,進而直接影響治療效果[2]。現階段,頸胸段脊柱骨折手術入路常見單純前路或后路方式,其中前路入路解剖較復雜,容易導致不同程度的并發癥發生;而后入路雖并發癥發生率較低,但存在病灶清除不徹底或減壓不充分等缺點;兩者均具有局限性,且單一入路手術易增加手術部位不穩定的風險,不利于頸胸段脊柱骨折治療[3]。本研究旨在探討前后聯合入路手術治療頸胸段脊柱骨折患者對其神經功能及生物力學結構的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014 年9 月~2017 年9 月收治的頸胸段脊柱骨折患者96 例,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組各48 例。對照組男40 例,女8例;年齡20~64 歲,平均(40.12±3.45)歲;病程2~6 h,平均(1.46±0.29)h;骨折位置:T1骨折13 例,T2骨折12 例,C7骨折23 例。觀察組男42 例,女6 例;年齡22~60 歲,平均(41.02±3.12)歲;病程1.5~6 h,平均(1.39±0.26)h;骨折位置:T1骨折15 例,T2骨折17 例,C7骨折16 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義,P>0.05,具有可比性。本研究已獲醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 入組標準 納入標準:均符合《臨床診療指南-骨科分冊》[4]中對頸胸段脊柱骨折的診斷標準;臨床資料完整且為初次診斷及治療;患者及家屬簽署知情同意書。排除標準:伴有其他部位骨折者;伴有精神疾病或認知功能障礙者;存在手術禁忌癥者;伴有嚴重心肺腎等器官功能障礙或凝血功能障礙者。

1.3 手術方法

1.3.1 對照組 行常規前路手術治療。患者取仰臥位,并給予常規消毒,氣管插管全身麻醉,通過下頸椎低位經前方入路手術治療C7骨折,同時經上胸骨前方入路手術治療T1、T2骨折,X 線或C 型臂機直視下確定骨折椎體,采用開槽式擴大減壓,將骨折椎體大部分切除,徹底緩解對脊髓前方的壓迫,取大小合適的骨骼塊將椎間植骨進行融合,并于骨折椎體上下部位進行鋼板固定,手術結束后置入引流管,逐層縫合切口。

1.3.2 觀察組 行前后聯合入路手術治療。協助患者取俯臥位,常規消毒鋪巾,氣管插管全身麻醉,于頸胸椎后路正中位置作切口,并以椎體骨折位置為中心,上下各延伸暴露方1~2 個正常椎體,通過X線或C 型臂機定位確定骨折椎體;將椎弓根螺釘置入T1、T2及C7骨折椎體上下鄰近的兩個椎體內;取兩根長度合適的鈦棒制成彎度適宜的前凸角度進行安置,確保椎體高度并矯正后凸畸形,通過X 線或C 型臂機觀察并確定固定及后凸畸形矯正情況。同時聯合下頸椎低位前方入路,患者取仰臥位,順著右頸部胸鎖骨肌內至胸骨柄上方,取斜形切口,鈍性分離,于內臟鞘間及血管鞘間進入,依次切斷胸骨甲狀肌、胸骨舌肌及肩胛舌骨肌,并將甲狀腺下方動脈進行分離,在喉氣管遠端結扎,將C6~T3椎體完全暴露,椎間采用自體髂骨植骨,選用長度合適的頸椎前路帶鎖鋼板進行內固定,檢查無出血后,放置引流管,逐層縫合切口。

1.4 觀察指標 (1)脊髓神經功能:采用Frankel 脊髓損傷分級法對兩組術前、術后6 個月脊髓神經功能進行分級,其中A 級表示損傷平面以下感覺及運動功能完全喪失;B 級表示損傷平面以下運動功能喪失,僅存某些骶區感覺;C 級表示損傷平面僅保留一些無用運動功能且肌力<3 級;D 級表示損傷平面以下存在感覺且保留有效運動功能,肌力>3 級;E 級表示損傷平面以下感覺及運動功能完全保留,已恢復正常。(2)生物力學結構:選取兩組術后6 個月椎體標本,并清除標本周圍肌肉組織及韌帶,保留骨性結構,使用聚甲基丙烯酸甲酯包裹密封后放置低溫冰箱,采用萬能材料力學試驗機(揚州博瑞克儀器儀表科技有限公司,負荷100 N),速率調至10 mm/min,預載負荷200 N,對標本前屈、后伸及側屈進行測試,并記錄標本位移;而后將標本固定與試驗機上段,速率調至5 N/s,持續線性加壓甚至極限預載負荷500 N,記錄垂直壓縮剛度值。

1.5 統計學方法 采用SPSS18.0 軟件進行數據處理,計量資料以()表示,采用t 檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術前后脊髓神經功能分級比較 兩組術前脊髓神經功能Frankel 分級比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后觀察組脊髓神經功能Frankel 分級優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術前后脊髓神經功能分級比較[例(%)]

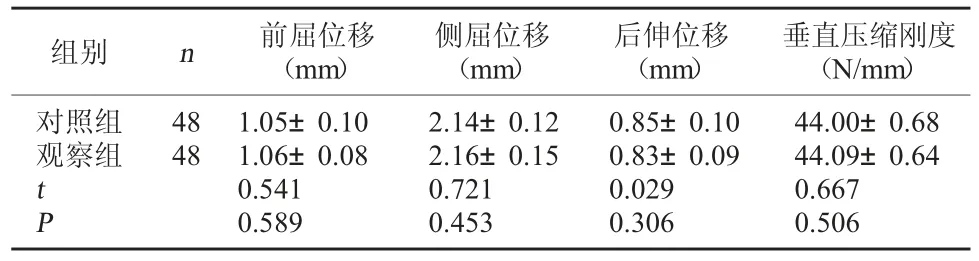

2.2 兩組術后生物力學結構比較 術后觀察組前屈位移、側屈位移、后伸位移及垂直壓縮剛度與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組術后生物力學結構比較

表2 兩組術后生物力學結構比較

垂直壓縮剛度(N/mm)對照組觀察組組別 n 前屈位移(mm)側屈位移(mm)后伸位移(mm)48 48 t P 1.05±0.10 1.06±0.08 0.541 0.589 2.14±0.12 2.16±0.15 0.721 0.453 0.85±0.10 0.83±0.09 0.029 0.306 44.00±0.68 44.09±0.64 0.667 0.506

3 討論

相關資料顯示,頸胸段包含上胸椎及下頸椎,由于其解剖結構的復雜性及生物力學結構的特殊性,使其存在潛在的不穩定性[5]。當病變破壞椎體時,容易形成后凸畸形和塌陷,嚴重者甚至導致高位截肢癱瘓[6]。外科手術是有效解決頸胸段脊柱骨折的重要措施。但由于該部位的特殊性,手術入路方式的選擇一直是困擾臨床且影響手術效果的關鍵性問題[7~9]。因此,采取科學合理且有效的手術入路方式存在積極意義。

本研究結果顯示,術前兩組神經功能分級比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后觀察組神經功能分級優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);術后觀察組前屈位移、側屈位移、后伸位移及垂直壓縮剛度與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。說明針對頸胸段脊柱骨折患者實施前后聯合入路手術方式,可促進患者術后神經功能的恢復,且在骨折部位固定重建后即可達到一定的穩定程度,為植骨融合提供有利條件,進一步提高手術效果。分析其原因在于,前后聯合入路方式不僅可起到徹底減壓效果,同時在前后方進行脊髓沖洗降溫時,可減少對脊椎邊緣脊髓組織的繼發性傷害,有助于促進患者術后神經功能的恢復;其次,前后入路同時進行植骨操作,植骨后給予鋼板進行固定,可一定程度提高植骨融合率,且穩定性較高,具有較高的安全性。但術中需注意以下問題:應先行后路入路,并將關節突關節絞鎖,使其完全復位,椎板切除后行減壓植骨,再進行前路減壓固定;需在顱骨牽引下操作,后路入路結束后轉前路過程中,應保護好患者頸部,預防其頸椎骨折加重或脫位;由于術后患者頸椎骨性生物結構遭到破壞,維持其穩定性需依靠外界固定,故需給予頸托以固定頸椎,佩帶8~12 周,初步愈合后,指導患者循序漸進進行頸部活動。綜上所述,對頸胸段脊柱骨折患者實施前后聯合入路手術,可獲得顯著手術效果,值得臨床推廣。