中外鐵路隧道防災救援設計標準比較分析

袁 偉,孫正兵,趙萬強,鄭長青

(中鐵二院工程集團有限責任公司,成都 610031)

引言

目前,“一帶一路”倡議正大力推進實施,中國高鐵“走出去”開局良好,中國與很多國家都形成了高鐵建設意向,但真正實施的還不多,除了國際形勢瞬息萬變外,因中外標準差異帶來的種種困難,是影響中國高鐵落地生根的主要問題之一。

國內外高速鐵路設計標準的差異存在于各個方面,同一工程按不同標準設計結果大相徑庭。本文研究鐵路隧道中外標準差異,雖然國內開展了一些標準對比工作[1-4],但集中于標準體系對比研究,未對具體事項展開深入對比研究,本次以鐵路隧道防災救援為例,開展標準間對比分析,以期從一個單項工程反映中外高鐵設計標準差異。

國外在長大隧道防災疏散救援方面做了大量的研究工作。Hitoshi Kurioka,Yasushi Oka,Hiroomi Satoh,Osami Sugawa為研究某隧道火災情況,采用1/10比例、1/2比例、全比例以及矩形、馬蹄形截面隧道進行了試驗[5]。O.MégretO.Vauquelin,提出了確定隧道火災物理特征的半經驗模型[6]。F.Colella,G.Rein,R.Borchiellini,R.Carvel,J.L.Torero,V.Verda,提出了一種新的環境條件(冷流)下隧道通風流的建模方法[7]。對于國外長大隧道防災方面的經驗教訓,中國學者也做了學習總結。戴國平剖析了1996年發生在著名的英法海峽隧道內的列車火災事故[8];劉俊在分析日本防災系統的基礎上,介紹了世界最長海底隧道——青函隧道的防災設計[9];閆治國等介紹了歐洲隧道防火計劃,提出了我國鐵路隧道防災合理措施及建議[10]。

國內在長大隧道防災疏散救援理論、設計和實踐方面也開展了廣泛而深入的研究工作。王明年等對鐵路隧道的防災疏散與救援技術開展了全面的研究[11];洪麗娟等總結了隧道內發生火災的特點及其危險性,介紹了相關試驗研究成果[12];徐志勝等開展了隧道內火災模擬實驗,并利用軟件進行數值模擬,提出了救援和疏散要求[13];張學兵等分析了地鐵長距離區間內疏散問題,并研究了多種疏散方式數學模型[14]。其他學者也做了相關研究[15-21]。

本文主要對鐵路隧道中外標準在合分修、緊急出口間距、疏散通道尺寸、待避場坪等方面進行標準條目對比分析,并依托“一帶一路”已落地項目B國DY高鐵設計方案,開展工點設計對比分析,研究標準間設計差異,分析成果對促進中國隧道行業適應國際市場及中國高鐵“走出去”具有重要意義。

1 工程背景

1.1 項目概況

DY高鐵連接B國首都和歷史文化名城Y城,線路全長404.6 km,設計為時速300 km雙線電氣化鐵路,軌距1 435 mm。項目商務模式為DB+F,業主為B國國家鐵路局,勘察、設計為中國企業,施工承包商為B國當地企業;咨詢單位為意大利與B國企業的聯合體。

該項目在實施過程中,中方擬采用中國標準,但國外咨詢工程師并不了解也不認同,要求對照國際標準(主要是歐盟標準EN和國際鐵路聯盟標準UIC)查明標準差異,若標準等效,可按中國標準設計,若標準差異較大,需解釋說明并分析安全性、可靠性等形成報告,由業主定奪最終選用標準。本文正是基于以上背景,開展了相關研究。

1.2 隧道概況

全線共10座隧道,本次以最長的Airport隧道為研究對象,該隧道穿越B國首都國際機場,隧道進口里程D3K40+200,出口里程D3K52+327,全長12 127 m,中間設1 050 m地下車站,洞內鋪設無砟軌道,軌道結構高度738 mm。隧道縱斷面為“V”字坡,埋深4~17 m,平均埋深約14 m。全隧均為Ⅴ級圍巖,地層巖性為含砂礫質黏土、含黏土級配不良礫石,地下水不發育。隧道位于機場區域,防災救援和疏散問題顯得較為突出。

2 中外標準差異分析

2.1 國內外標準

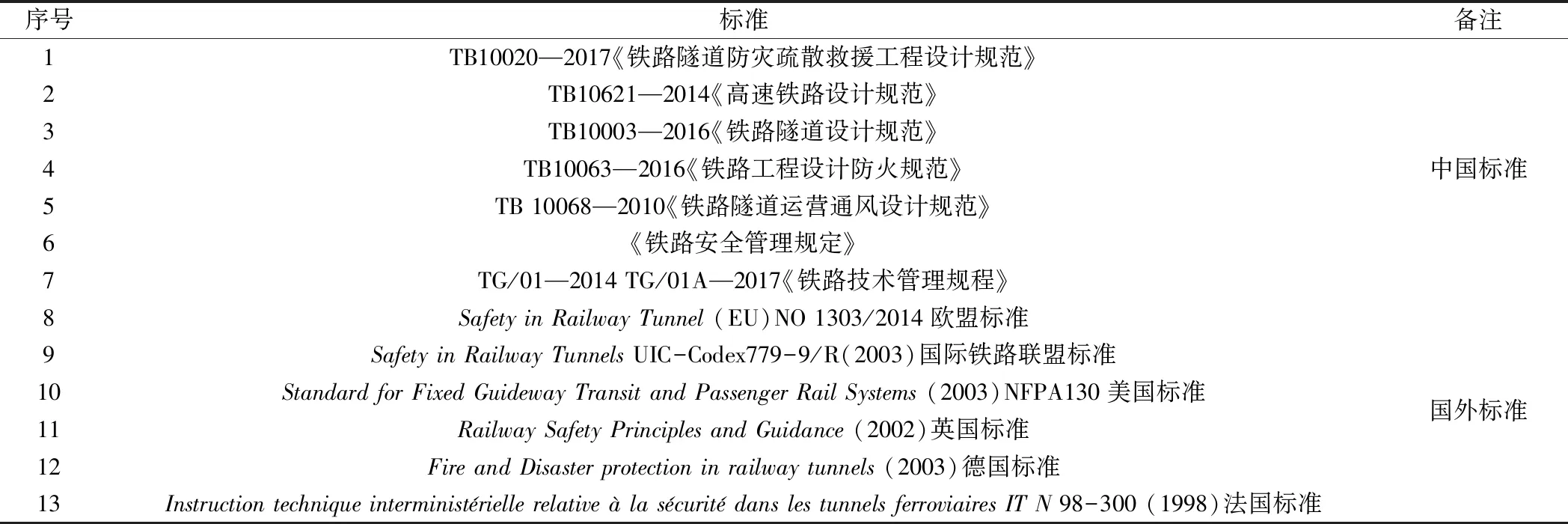

通過國內外調研,列舉鐵路隧道防災救援涉及到的標準如表1所示。

由表1可以看出,上述國家均有專門針對鐵路隧道防災疏散救援方面的標準規范。本次也調研了日本標準,日本沒有專門編制類似標準,關于鐵路隧道防災通風、運營通風、照明設置等按照具體工點具體設計。

國外高鐵建設時間早,運營年限長,高鐵國際標準編制起步早,大多發布于20世紀末21世紀初,比中國早十多年,歐美等發達國家均有自身的設計標準體系,防災救援經驗相對豐富,各標準相同之處在于標準的制定均本著以最大限度地救援疏散、降低損失為目的,不同之處在于考慮各自國情及運營組織,安全度的選擇不同使標準之間存在細則差異。中國高鐵建設晚于國外,運營年限短,中國高鐵標準的編制起步晚,但起點高并且更新及時,比如《鐵路隧道防災疏散救援工程設計規范》首版發布于2012年,2017年及2019年又陸續發布了新版及補充規定。

中國高鐵標準伴隨近年中國高鐵的快速發展,在總結經驗并消化吸收國外標準的基礎上,形成了較為全面的標準體系,能適應中國國情及社會經濟發展水平。

2.2 標準條目對比

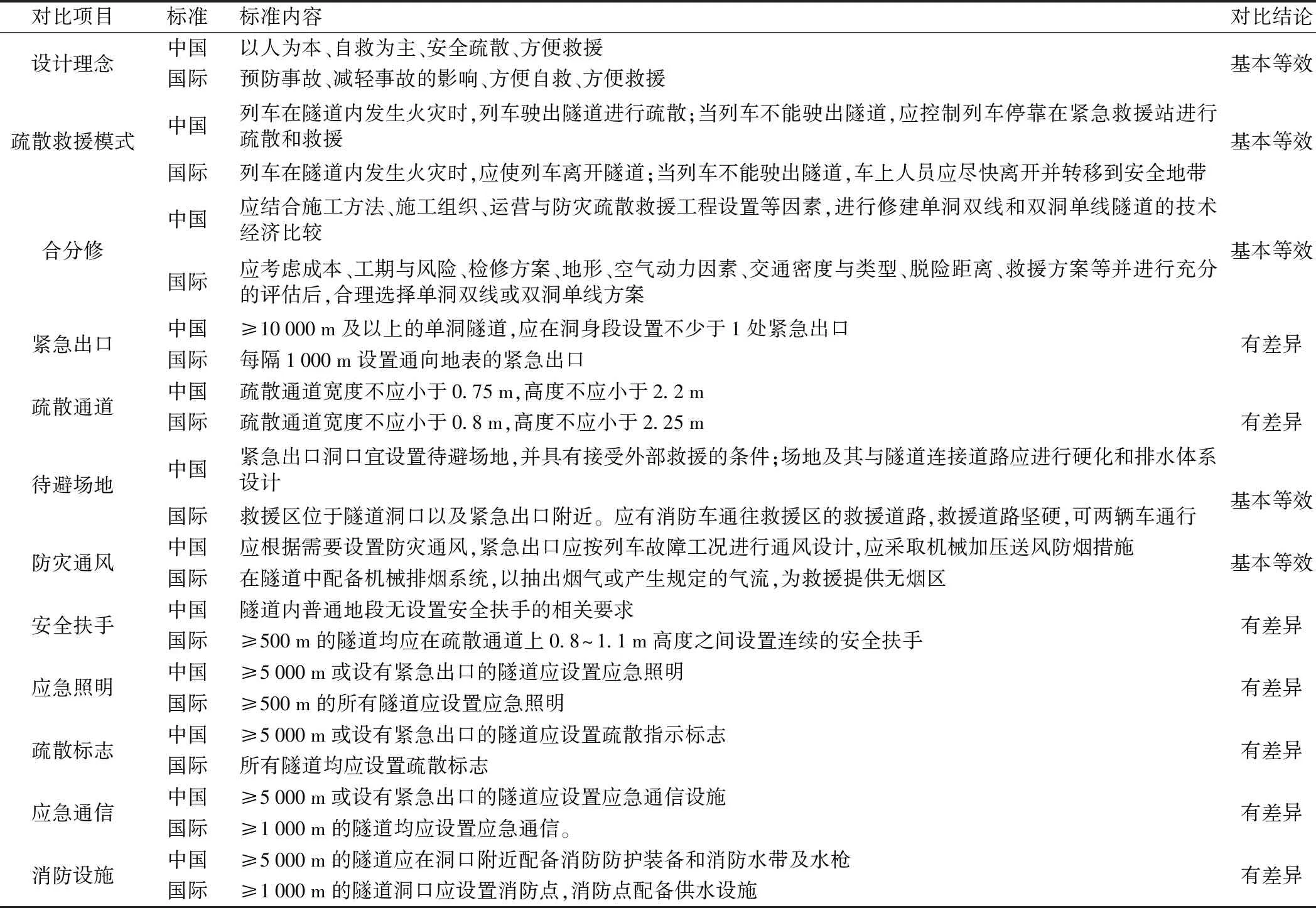

在收集的中外鐵路隧道防災救援標準的基礎上,對鐵路隧道合分修、緊急出口間距、救援通道尺寸、待避場坪等開展了中國標準與國際標準(主要對比研究歐盟標準EN和國際鐵路聯盟標準UIC)條目對比研究,具體對比情況見表2。

表1 國內外鐵路隧道防災救援標準

表2 國內外鐵路隧道防災救援標準條目對比

2.3 標準差異分析

根據表2,對中國標準與國際標準間的差異原因分析如下。

(1)緊急出口間距

①中國防災疏散模式為著火列車駛出洞外或駛入緊急救援站進行疏散救援,隧道內其他地點不停靠,故不需設置較密的緊急出口;國際標準按人員平均自救時間為500 m(緊急出口的距離不大于1 000 m)考慮;兩者存在明顯差異。

②如果采用國際標準,將大量增設緊急出口,土建投資劇增。

③過多的防災救援及運營設施設備將產生高昂的運營及維修費用。

④考慮了一定的中國國情,并按因地制宜、適量設置的原則進行設置。

(2)疏散通道最小尺寸

兩種標準均考慮人員疏散通過及洞外救援力量的進入,中國標準較之國際標準高寬均少0.05 m,一般認為與中外人員平均身高體型尺寸差異有關。

(3)安全扶手

中國標準僅在隧道緊急救援站內設置扶手,普通段沒有設置扶手的要求,與國際標準大于500 m的隧道均設置扶手差異較大,原因在于中國防災疏散救援模式中,隧道普通段無人員疏散,無需設置安全扶手。

(4)其他防災救援設施

對于應急照明、疏散標志、應急通信、消防設施,中國標準只設置于長隧道(≥5 000 m)或設有緊急出口的隧道,對于中短隧道(<5 000 m)或無緊急出口的隧道,不設置。國際標準短隧道也要設置且與是否有緊急出口無關。中外標準差異產生的原因在于中國標準不考慮在中短隧道內進行防災疏散救援及應急響應,列車均駛出洞外或駛入緊急救援站進行疏散救災,故不設置。

綜上所述,中國標準在設計理念、疏散救援模式、合分修、防災通風、待避場坪方面與國際標準基本等效;中國標準在緊急出口設置間距、安全扶手、疏散通道尺寸等方面低于國際標準。中國標準在<5 000 m以下隧道的應急照明、疏散標志、應急通信、消防設施等方面低于國際標準。

3 Airport隧道防災救援設計

3.1 原則

建立健全防災救援疏散系統,對火災隱患做到早發現、早處理,減輕發生災害所產生的影響,保證人員的生命安全。

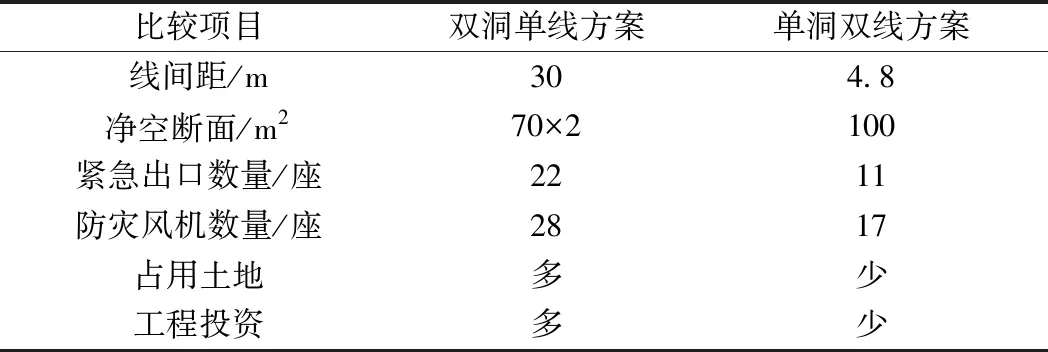

3.2 斷面設計

針對雙洞單線隧道方案和單洞雙線隧道方案開展技術經濟比較研究,如表3所示。

表3 Airport隧道合分修方案對比

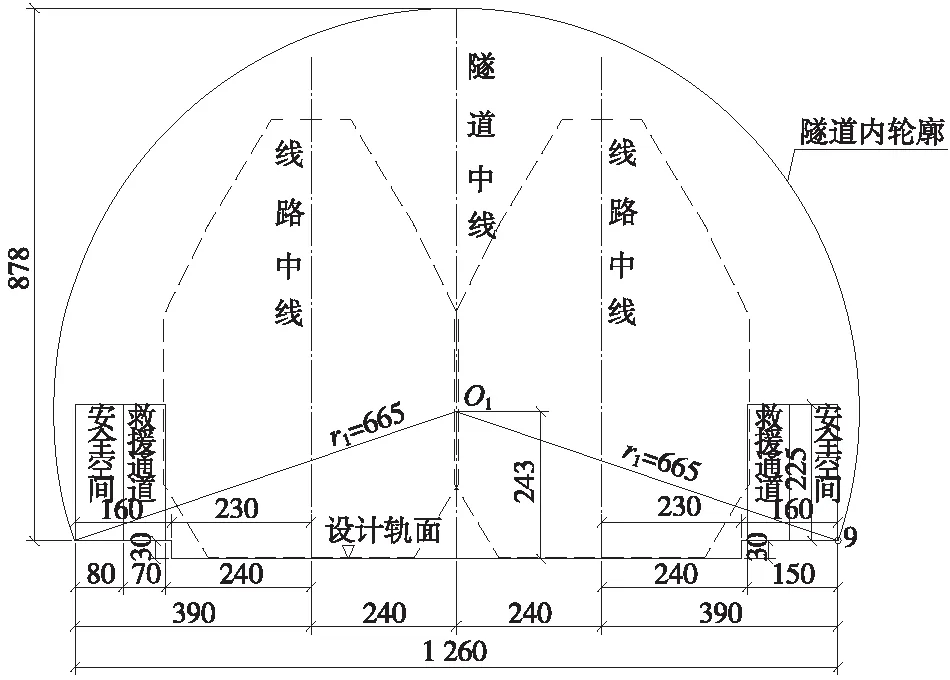

經研究,采用單洞雙線方案,隧道內凈空為100 m2。擬定隧道內輪廓見圖1。

圖1 Airport隧道內輪廓示意(單位:cm)

可以看出,Airport隧道疏散通道寬1.5 m,高2.25 m,滿足中國標準及國際標準。

3.3 緊急出口設置方案

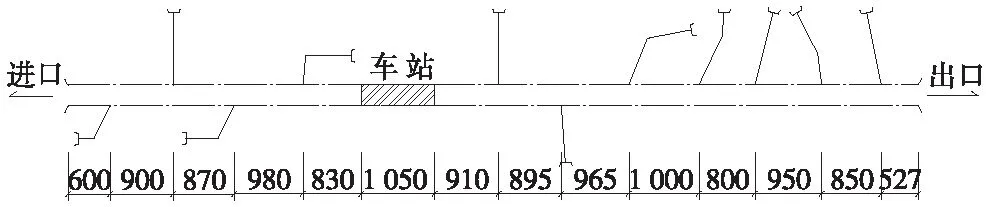

Airport隧道采用單洞雙線方案,按照中國標準設計在隧道洞身段可設置2處緊急出口,但業主選擇了安全度更高的國際標準,即按急出口間距不大于1 000 m進行設計,最終確定的緊急出口數量為11處,因隧道位于機場區域,緊急出口洞口布置需考慮機場總體規劃,故緊急出口均采用了斜井式。設置情況見表4及圖2。

表4 Airport隧道緊急出口設置情況統計

圖2 Airport隧道緊急出口示意(單位:m)

Airport隧道共設置緊急出口11處,間距不大于1 000 m,可大大減少逃生距離與逃生時間,增大獲救概率,設計同時滿足國際標準及中國標準,同等條件下比較本工點設計標準高于中國標準。

3.4 防災通風設計

隧道竣工后安裝6處換氣通風風機,風機采用堆放式安裝,相關要求詳見表5。人員疏散完畢后,根據煙霧情況,可開啟風機排煙。另外,于每個緊急出口內各設置1臺SDS-63T-2P-7.5型射流風機,風機設置于距離正洞交叉口55 m處,防護門處風速不小于1.5 m/s。防災風機懸掛在拱頂,防止射流風機出口附近風速較高,影響人員安全。

表5 Airport隧道正洞風機設置情況統計

Airport隧道的防災通風設計同時滿足國際標準及中國標準。因按中國標準僅設置2處緊急出口,對應風機僅設2臺,而最終采用按國際標準設置11處緊急出口,設置11臺風機,故同等條件下比較該隧道設計標準高于中國標準。

3.5 疏散救援設計

當列車在隧道內發生故障時,在確保旅客生命安全的前提條件下,故障列車應駛出洞外,在洞外明線地段開展疏散救援,如圖3所示。

圖3 列車駛出洞外進行疏散救援示意

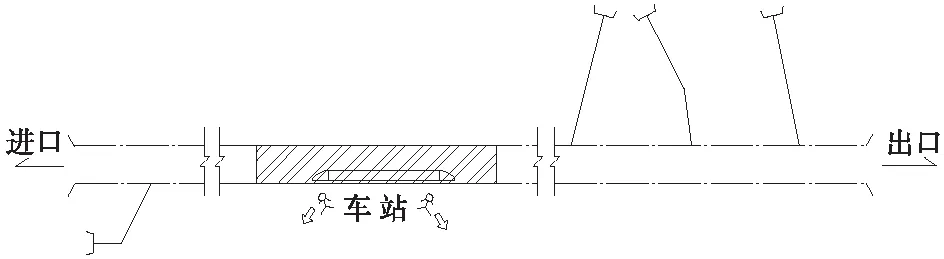

當列車在隧道內發生故障,無法駛出洞外,應盡可能停靠車站開展疏散救援,如圖4所示。

圖4 列車駛入車站進行疏散救援示意

當列車在隧道內發生故障,無法駛出洞外,也無法停靠車站,只能停靠在區間隧道內時,利用鄰近的隧道進出口或緊急出口進行疏散,如圖5所示。

圖5 列車停靠緊急出口或進出口進行疏散救援示意

當列車救援時,為防止發生意外,應通過指揮中心阻止對向和同向追蹤列車進入隧道。

可以看出,Airport隧道疏散救援設計同時滿足國際標準及中國標準,故障列車停靠地點較之中國標準設計下的方案選擇方式更多,防災救援及人員疏散更及時,人員獲救概率更高,同等條件下比較設計標準高于中國標準。

3.6 其他安全設施設計

(1)安全扶手

按中國標準設計,全隧道不設置安全扶手。按國際標準設計,全隧道(1 050 m地下車站除外)均需設置安全扶手,設置位置為隧道兩側高于水溝蓋板1 m處邊墻,采用鍍鋅鋼管制作,共設置22 154 m安全扶手。

(2)待避場坪及道路

緊急出口洞口均設置場坪作為待避場地,每處場坪面積500 m2,場坪設置救援道路連接路網。按中國標準僅設置2處緊急出口,待避場地面積共計1 000 m2,救援道路共計2條;而業主最終采用了國際標準,共設置11處緊急出口,待避場地面積共計5 500 m2,救援道路共計11條,故同等條件下比較本隧道設計標準高于中國標準。

(3)應急照明

在疏散通道上設置疏散照明;在隧道洞口處均應設置相應的標志燈;按中外標準設計結果一致。

(4)疏散標識

應急疏散標識指示兩個方向分別到洞口或緊急出口的整百米數。按中外標準設計結果一致。

(5)應急通信

每500 m配備應急電話或類似通信設備。按中外標準設計結果一致。

(6)消防設施

隧道洞內不設消防設施,隧道洞口設置消防點,按照中外標準設計結果一致。

Airport隧道洞內外其他安全設施設計同時滿足國際標準及中國標準,安全扶手、救援場坪及道路設計在同等條件下設計標準高于中國標準,應急通信、照明等按中外標準設計結果一致。

4 結論與建議

(1)通過開展鐵路隧道防災救援設計標準條目對比研究,找出了中外標準間的主要差異。中國標準在設計理念、合分修、疏散救援模式、防災通風、待避場坪等方面與國際標準基本等效。中國標準在緊急出口設置間距、安全扶手、疏散通道最小尺寸等方面低于國際標準。中國標準在<5 000 m以下隧道的應急照明、疏散標志、應急通信、消防設施等方面低于國際標準。

(2)Airport隧道的防災救援設計,總體來說均滿足中國標準及國際標準。部分項目設計標準遠高于中國標準,比如緊急出口數量(中國標準設2處,國際標準設11處)、緊急出口風機數量(中國標準設2臺,國際標準設11臺)、安全扶手長度(中國標準設0 m,國際標準設22 154 m);待避場地面積(中國標準設1 000 m2,國際標準設5 500 m2);救援道路(中國標準設2條,國際標準設11條)。

(3)較之中國標準,同等條件下按照國際標準進行的隧道防災疏散救援設計,人員逃生路徑短,疏散耗時少,獲救概率更高,但國際標準對應更高的建設及運營維護成本。

(4)鐵路隧道防災救援設計與工程所在國國情、業主需求、工程環境、項目特點息息相關,在設計前應充分調查,深入研究,評估采用高標準的經濟技術代價和必要性,合理選取安全等級,確定適合工程所在地經濟社會發展客觀規律的防災救援標準,避免過度設計與浪費。